Telefonkabinen – Abschied von den Festnetz-Leitfossilien

Seit 2018 ist die Swisscom nicht mehr verpflichtet, in jeder Gemeinde einen öffentlichen Telefonanschluss zu unterhalten. Die Folge: Das Gros der Telefonkabinen wird rückgebaut. Die Kleinarchitekturen verschwinden aus unserer Gegenwart. Abgelöst durch das Mobiltelefon in der Hosentasche. Zeit für einen Rückblick auf die Ära der Telefonkabinen.

2016 definiert der Bundesrat die Grundversorgung im Fernmeldebereich neu. Etwas fehlt dabei: Die verabschiedete Verordnung enthält keinen Passus mehr, der in jeder Gemeinde eine öffentliche Sprechstelle (Publifon) vorschreibt. Damit entfällt ab 2018 für die Swisscom die Pflicht, landesweit Telefonkabinen zu unterhalten. Sie sind ohnehin Auslaufmodelle – ausgehungert durch einen boomenden Mobiltelefonmarkt. Laut Swisscom ging die Anzahl Publifon-Gespräche zwischen 2004 und 2016 um 95 Prozent zurück. Über 90 Prozent der Telefonkabinen sind defizitär. Der hohe Umsatz der meist genutzten Kabine geht auf «Erwachsenenunterhaltung» zurück. Das Ende der Telefonkabine ist also absehbar. Sie werden in den nächsten Jahren aus dem öffentlichen Raum verschwinden. Die Erinnerungsorte an Anrufe aus dem Klassenlager, verzweifelt gerauchte Zigaretten, Liebesschwüre oder Jugendstreiche werden rückgebaut. Daher diese Art Nachruf mit einem Fokus auf die freistehenden Kabinen, da diese die Wahrnehmung des Telefons in der Öffentlichkeit besonders prägen.

Erste Telefon-Sprechstationen finden sich teilweise in privaten Geschäften. Beispielsweise im Zigarrengeschäft Schrämmli in Zürich. Aufnahme um ca. 1890. Foto: Museum für Kommunikation, Bern

Zwischen 1880 und dem Ersten Weltkrieg wachsen in der Schweiz einzelne Telefonnetze zu einem immer dichteren nationalen Telefonnetz zusammen. Private Telefonanschlüsse haben amtliche Anlaufstellen, Hotels, Geschäfte oder Anwälte. Für Privatpersonen ist ein Telefonanschluss anfangs noch viel zu teuer. «Öffentliche Sprechstationen» sind für viele der einzige Zugang zu einem Telefon. In Post- oder Gemeindestellen aber auch in Bahnhöfen, Tramhaltestellen, Zigarrenhandlungen, Apotheken oder Restaurants lässt sich gegen eine Gebühr das in einer hölzernen Kabine stehende Telefon nutzen. Verbreitet ist das Angebot allerdings nicht. 1890 gibt es schweizweit gerade einmal 67 öffentliche Sprechstationen, 1910 immerhin 351. Die eidgenössische Telegrafenverwaltung treibt vorerst den Ausbau der öffentlichen Sprechstationen gemächlich voran – auch weil sie mit dem neuen Kommunikationsmittel nicht das nur wenige Jahrzehnte vorher aufgebaute Telegrafennetz konkurrenzieren will.

Ab 1904 werden in der Schweiz erste automatische Kassierstationen eingeführt, die direkt mit Kleingeld gefüttert werden können. Geführt werden hauptsächlich Ortsgespräche, vermittelt vom «Fräulein vom Amt». Mit «Was beliebt?» oder «Nummer, bitte!» meldet sich die Telefonistin aus der Telefonzentrale und stellt dann am Vermittlungspult die gewünschte Verbindung her. Die vom Kunden mit Münz gefütterte Kassierstation macht Personal überflüssig, welches vor Ort die Gesprächsdauer kontrolliert und die entsprechenden Gebühren kassiert.

Eine öffentliche Sprechstation in einer Plakatsäule beim Bundeshaus in Bern. Der Anrufer ist gut vor neugierigen Blicken geschützt. Aufnahme von ca. 1930. Foto: Museum für Kommunikation, Bern

Zum Durchbruch verhelfen der freistehenden Telefonkabine die Automatisierung der Telefonie und die zwischen 1928 und 1933 eingeführten Kassierstationen mit Wählscheibe. Per Selbstwahl können nun Orts- aber auch Fernverkehrsgespräche innerhalb der Schweiz getätigt werden. Noch muss man sich allerdings kurz fassen. Die Gesprächszeit ist auf drei Minuten beschränkt – Münz nachwerfen war anfangs noch nicht möglich. Die Kassierstation befindet sich zu dieser Zeit jeweils im Innern einer Plakatsäule. Gleich unter dem Dachüberstand prangt der Schriftzug «TELEPHON» in weissen Lettern auf rotem Grund. Gemein ist den ersten Typen, dass sie alle etwas überhöht wirken. Das Erscheinungsbild lässt erkennen, dass es sich eigentlich um klassische Litfasssäulen mit Zusatzfunktion handelt. Dabei unterscheiden sich diese Kleinarchitekturen von Stadt zu Stadt im Detail. So gehen etwa die in Bern dokumentierten Plakatsäulen mit Telefonkabine aus armiertem Beton auf einen Entwurf des Berner Architekturbüros Rybi & Salchli aus dem Jahr 1929 zurück.

Litfasssäule mit Telefonkabine an der Seepromenade in Luzern. Aufnahme von ca. 1932. Foto: Museum für Kommunikation, Bern

Das Erscheinungsbild von Litfasssäulen prägt seit der Jahrhundertwende das Bild von städtischen Strassen, Boulevards und Plätzen in der Schweiz mit. Dass sich manchmal darin eine Telefonkabine befand, dürfte vielen Zeitgenossinnen und Zeitgenossen nicht besonders aufgefallen sein. Ab Mitte der 1930er-Jahren fallen Telefonkabinen mehr auf. Nun setzte die PTT erstmals einen grösstenteils standardisierten Telefonkabinentyp ein. Diese auf einen Betonsockel montierte Eisen-Glas-Konstruktion – mit Flachdach und in Skelettbauweise ausgeführt – markiert nun erstmals die Präsenz des Telefons im öffentlichen Raum und fungiert gleichzeitig als Werbeträger für das Telefon schlechthin. Nun steht die Telefonkabine als solche im Mittelpunkt – und nicht mehr unzählige Werbeplakate. Das Design dieser Kabinen ist sehr sachlich gehalten und steht in der Tradition des Neuen Bauens und des Funktionalismus. Leider lässt sich nicht mehr eruieren, wer für den Entwurf verantwortlich zeichnet. Der Innenraum ist hell, geräumig und gut belüftet. Milchglas schirmt das Kabineninnere gegen die Aussenwelt ab.

Ab 1939 sind dann auch lange Gespräche aus Kabinen möglich und im Jahr 1959 ist die Automatisierung der Telefonzentralen schweizweit abgeschlossen. Die Erfahrung, Telefonanrufe via «Fräulein vom Amt» zu tätigen, entfällt. Telefongespräche werden somit länger, persönlicher, informeller. Die durch die Zeitbeschränkung aufgezwungene kurz gehaltene Telefonsprache fällt weg. Die Sorge, dass eine neugierige Telefonistin mithören könnte, gehört der Vergangenheit an. Auch wenn bereits um 1890 Telefonverordnungen und Gesetze das Gesprächsgeheimnis festschrieben und eine Telefonistin 1931 in der Zeitschrift «Technische Mitteilungen T.T.» versicherte «sanft wie eine Taube, klug wie eine Schlange und verschwiegen wie das Grab» zu sein.

Im Zweiten Weltkrieg erlebt das Telefonieren in der Schweiz einen Popularisierungsschub. Das Telefon vermittelt Kontakte zwischen Soldaten im Aktivdienst und Angehörigen und lässt viele erstmals Erfahrungen mit diesem Medium sammeln. Telefongespräche verlieren in dieser schwierigen Situation den Ruch des Belanglosen und Trivialen. In der Folge wird das Telefonieren nach 1945 alltäglich und wegen sinkenden Gebühren für breite Bevölkerungsschichten erschwinglich. Die Popularisierung des Telefonierens zeigt sich auch bei den Telefonkabinen. In der Nachkriegszeit stellt die PTT flächendeckend mehrere tausend Telefonkabinen auf und setzt dabei auf einen Entwurf, der vermutlich in die Kriegsjahre zu datieren ist. Wer genau das Design entwarf, bleibt auch bei dieser Kabine unklar. Die standardisierte Eisen-Glas-Kabine mit abgeflachtem Zeltdach prägt bis in die 1970er den öffentlichen Raum mit. Anfangs erhielten ortsansässige Schlosser die Aufträge für die Fertigung der Kabinen. Nach 1960 fabrizierten dann sechs übers Land verteilte und von der PTT ausgewählte Schlossereibetriebe die Telefonkabine in Serie. Das Kabineninnere ist nüchtern gehalten. Eine hohe Zuverlässigkeit hat Priorität: Die Kassierstation verfügt über einen eingebauten elektrischen Heizkörper, der den Apparat auch im Winter zuverlässig funktionieren lässt. Über dem Telefon finden sich eine Taxtabelle und eine Bedienungsanleitung. Eine Art massives Pult beherbergt die Telefonbücher diebstahlsicher.

In dieser Eisen-Glas-Telefonkabine aus den 1930ern sorgt Milchglas für Diskretion. Das Design steht in der Tradition des Neuen Bauens und des Funktionalismus. Die Kassierstation hat bereits eine Wählscheibe und erlaubt das selbständige Wählen der gewünschten Nummer. Foto: Museum für Kommunikation, Bern

Werbeplakat von Hans Falk aus dem Jahr 1951. Eine Dame telefoniert in der Telefonkabine und stützt sich auf das Pult mit den Telefonbüchern. Diese Plakate wurden teilweise direkt an Eisen-Glas-Telefonkabinen angebracht. Plakat: Museum für Kommunikation, Bern

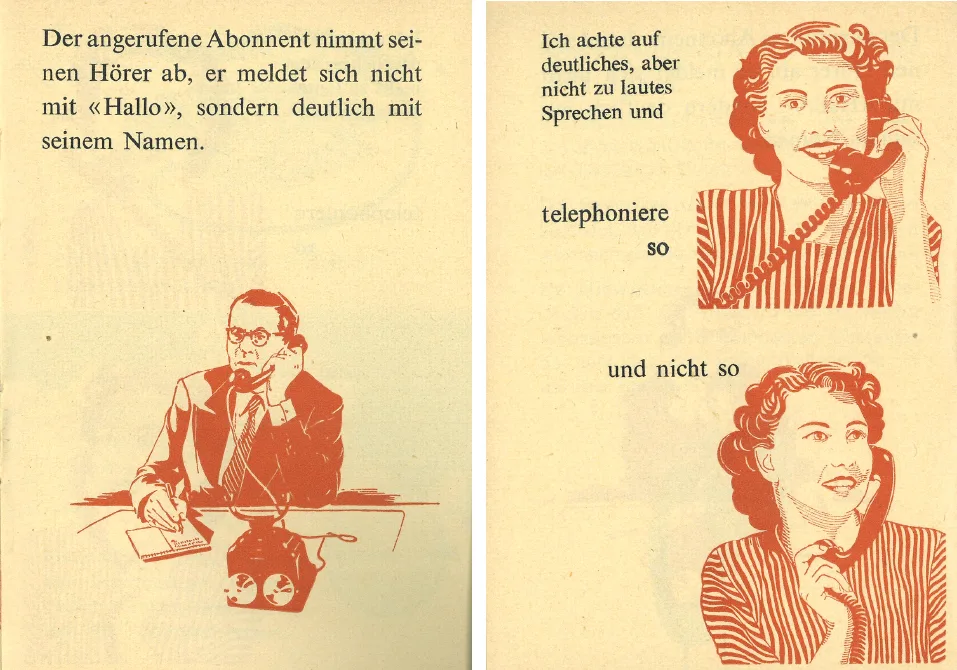

Am Telefon gibt es Benimmregeln, Standards und Codes. Die Sprache ist kurzgefasst und deutlich. Der Lobby-Verein «Pro Telephon» – zu dem die PTT und die im Bereich Telekommunikation tätigen Unternehmen gehörten – gab unzählige Werbebroschüren zum Thema Telefonie heraus. Diese beiden Seiten stammen aus der Publikation «Wie telephonieren?», die wohl in die 1940er-Jahre datiert. Quelle: Museum für Kommunikation, Bern

Der Umgang mit einer Kassierstation will gelernt sein. Ausschnitt aus der von «Pro Telephon» herausgegebenen Schul-Broschüre «Richtig telephonieren» aus dem Jahr 1962. Quelle: Museum für Kommunikation, Bern

Ab 1976 beginnt die PTT die alten Eisen-Glas-Telefonkabinen kontinuierlich durch Aluminium-Telefonkabinen zu ersetzten. Das Design wird grösstenteils von den alten Kabinen übernommen, fällt grundsätzlich aber etwas weniger filigran aus. Alu ist nur beschränkt anfällig für Rost und senkt so die Unterhalts- und Reparaturkosten. Die Konstruktion kann zudem dank einfachem Baukastensystem direkt auf Platz montiert werden und schont so Rücken und Muskulatur der PTT-Monteure. Auch die Alu-Telefonkabinen fungieren nebenbei als Werbefläche. Vorgefertigte Gewindebuchsen für Plakatrahmen sind Standard. Manchmal wird dort Werbung in eigener Sache gemacht. Um 1980 wirbt die PTT mit dem Klassiker «Sag’s doch schnell per Telefon» um neue Kunden. Ein vielseitiger Werbeträger sind auch die anfangs 1980er-Jahre lancierten Taxcards. Dank dem auf der Karte gespeicherten Guthaben, kann fortan ohne Bargeld telefoniert werden. Viele Firmen lassen Taxcards als Werbegeschenke mit verschiedenen Motiven bedrucken. Dadurch entsteht eine Sammlerszene, die von Taxcards ähnlich angetan ist wie andere von Kaffeerahmdeckel oder Briefmarken.

Eisen-Glas-Telefonkabine in Kleinbasel. Aufnahme von 1946. Kabinen in dieser Form sind zwischen 1945 und 1975 in der Schweiz Standard. Foto: Museum für Kommunikation, Bern

Die Eisen-Glas-Telefonkabinen der Nachkriegszeit werden nach und nach mit durchsichtigem Glas und neuem Logo ausgestattet. Der Akt des Telefonierens findet jetzt in der Öffentlichkeit statt. Natürlich durfte dabei auch geraucht werden! Foto: Museum für Kommunikation, Bern

Die spartanisch gehaltente Inneneinrichtung einer Eisen-Glas-Telefonkabine in Richterswil im Jahr 1967. Foto: Museum für Kommunikation, Bern

The Times They Are Changing – Anrennen gegen das NATEL. 1991 testete die PTT Kassierstationen in Berner Trams. Über diese Weltneuheit berichtete sogar das Schweizer Fernsehen. Video: SRF

1987 leitet die PTT neue Evaluationen ein und setzt sich zum Ziel, dass Telefonkabinen künftig ins öffentliche Erscheinungsbild des Staatkonzerns einbezogen werden. Am Ende des Prozesses steht die Telefonkabine «Tobtel 90», für deren Design der deutsche Architekt und Industriedesigner Wolfram Elwert bürgt. Das Konzept stammt von der Tobler Metallbau AG aus St. Gallen. 1992 verkündet die Zeitschrift «Technische Mittteilungen PTT» stolz, «durch Zurückhaltung gegenüber modischen Trends» einen zeitlosen «Klassiker» kreiert zu haben. Das Erscheinungsbild der neuen Kabine prägen ein quadratischer Grundriss, stark abgeschrägte Ecken sowie ein Dach ohne Vorsprung. Die Kabinen können miteinander in Varianten kombiniert werden, verschiedene Grundfarben (Blau, Gelb, Grau, Grün und Rot) garantieren eine Anpassung an die Umgebung. Eine optionale Sprosseneinteilung der Glasfronten soll die Kabine auch für die Verwendung in ländlichen Gebieten oder in Altstadtbereichen tauglich machen. Mit den Tobtel-Kabinen, erreicht die Ära der Telefonkabinen in der Schweiz ihren Höhepunkt. 1992 zählt die PTT rund 8000 freistehende Kabinen.

Eine Alu-Glas Telefonkabine, dieser Typ wurde 1976 eingeführt, befindet sich seit 2010 in der Sammlung des Museums für Kommunikaiton. Foto: Museum für Kommunikation, Bern

Ab 1998 sind in Telefonkabinen – hier ist eine «Tobtel 90»-Kabine zu sehen – Teleguide-Geräte montiert. Damit werden Telefonnummern herausgesucht und bald können auch SMS oder E-Mail versendet werden. Doch: viele Kunden setzten nicht mehr auf diese Zusatzfunktionen und ziehen lieber ein eigenes Mobiltelefon aus der Tasche. Werbung der Swisscom aus dem Jahr 2002. Plakat: Museum für Kommunikation, Bern

Erstes Anzeichen der kommenden Digitalisierung ist 1998 das Verschwinden der Telefonbücher aus den Kabinen. Ersetzt werden diese durch «Teleguide»-Geräte. Dieses massiv gebaute elektronische Telefonbuch mit Bildschirm und Tastatur erlaubt den Online-Zugriff auf das vollständige Teilnehmerverzeichnis der Schweiz. Bald lassen sich mit dem Teleguide auch Mails, SMS- und Pagermeldungen versenden. Die analoge Kunst des langwierigen Blätterns im Telefonbuch entfällt. In der Folge wird für viele auch das Betreten von Telefonkabinen überflüssig. 2002 übertrifft in der Schweiz die Anzahl der Mobil- erstmals diejenige der Festnetzanschlüsse. Mit dem digitalen Natel D (ab 1993) setzt sich das Mobiltelefon in der Schweiz im Alltag durch. Anders als in den Anfangsjahren der mobilen Telefonie, kann sich nun praktisch jedermann ein Mobiltelefon inklusive Abo leisten. Telefonkabinen decken jetzt zunehmend Nischenmärkte ab. Ein grosser Teil des Umsatzes garantieren etwa Auslandgespräche, welche – via Natel geführt – zu teuer sind. Telefonkabinen sind für viele Migrantinnen und Migranten die Verbindungsschnur in die alte Heimat. Zudem stehen die Kabinen für Ausnahmesituationen bereit. Notfallnummern können aus Telefonkabinen gebührenfrei angerufen werden. Der Anruf bei der «Dargebotenen Hand» kostet bloss einen Minimalbetrag. Wie oft haben wohl Telefonkabinen Obdach für solch schwierige Gespräche geboten?

Mit der Einführung der Teleguide-Geräte verschwinden die Telefonbücher aus den Kabinen. Alle bisher erschienen Telefonbücher finden sich heute im PTT-Archiv in Köniz. Foto: PTT-Archiv, 2018

Während das Mobiltelefon seinen Siegesanzug antritt und die einstmals staatliche PTT liberalisiert wird, betritt der letzte Kabinentyp die Bühne. Die 1995 lancierte «Telecab 2000» entsteht aus einer Kooperation der PTT/Swisscom mit der Allgemeinen Plakatgesellschaft APG. Und ist – wie in den Anfangszeiten – halb Litfasssäule, halb Telefonkabine. Der vom Architekten Hans Ulrich Imesch entworfene Glaszylinder empfängt die Telefon-Nutzer mit sphärischer Musik und einem imposanten Farbenspiel in der Decke. Erste Kabinen dieses Typs stehen in der Stadt Zürich. Der Mobiltelefon-Zeitgeist macht die «Telecab 2000» jedoch schnell zum Auslaufmodell. Bis ins Jahr 2008 werden schweizweit nur 158 Exemplare aufgestellt. Die Produktion ist in diesem Jahr mangels Nachfrage bereits eingestellt.

Ab 1999 setzt die Swisscom in Bahnhöfen und im urbanen Raum auf sogenannte Com-Points. Auf Stelen oder an geeigneten Wänden sind Publifone montiert. Telefoniert wird nicht mehr im geschützten Raum einer Kabine, sondern in der Öffentlichkeit. Zufällig mitgehörte Gespräche entsetzen mittlerweile die Natel-gewohnten Mitmenschen kaum noch. Garantieren anfangs in öffentlichen Sprechstationen noch schallisolierte Holzverschläge das Einhalten des Gesprächsgeheimnisses, so werden bereits die Telefonkabinen der Nachkriegszeit durchsichtiger. Transparentes Glas ersetzt die Milchglas-Elemente. Der Innenraum verliert an Privatheit und wird durchschaubar – der private Akt des Telefonierens wird öffentlicher. Die Kabine wird zur Bühne: Gesten, Gemütszustände, Flirts, Dramen – für alle sichtbar. Dieser Trend findet bis in die Gegenwart seine Fortsetzung. Beim Mobiltelefongespräch bietet kein Glas mehr Schallschutz. Wird’s sehr privat, so geht der Trend zurück zur Schriftlichkeit. Intimes wird heute diskret über SMS oder Whatsapp ausgetauscht.

Die letzten ihrer Art. Die seit 1995 eingesetzten «Telecab 2000» gehören der Allgemeinen Plakatgesellschaft APG. Dieses Exemplar steht vor dem Bahnhof in Biel. Foto: Juri Jaquemet, 2018

Rückblickend gesehen sind Telefonkabinen eine Art Leitfossil der Festnetztelefonie. Heute bieten sie oft nur noch Schutz vor Wind und Wetter für das Führen eines Mobiltelefongesprächs. In ausgemusterten Telefonkabinen finden sich Tauschbörsen für Bücher oder raffinierte Pop-Up-Werbeflächen. In Bern ist die Telefon-Litfasssäule in der Matte mit Hilfe der Denkmalpflege 2012 saniert worden. Offen bleibt die Frage, ob die Denkmalpflege auch anderswo da und dort eine Telefonkabine als schützenswert einstuft und in situ erhält. In der NZZ plädierte 2018 ein Architekt für den Erhalt einiger «Telecab 2000»-Kabinen in Zürich und meinte augenzwinkernd, dass diese in Zukunft allenfalls als «Stationen zum Beamen» genutzt werden könnten. Längst finden sich alle Generationen von Kassierstationen sowie Eisen-Glas-, Alu-Glas- und Tobtel-Telefonkabinen in der Sammlung des Museums für Kommunikation. Auf dessen Vorplatz kann zudem in einer alten Kabine telefoniert werden. Gut möglich, dass bald auch eine «Telecab 2000» Einzug in die Sammlung des Museums hält. Aller Wahrscheinlichkeit nach, wäre damit dieser Bestand abgeschlossen. Neuzugänge sind nicht mehr zu erwarten.

2014 kommt auch eine «Tobtel 90»-Telefonkabine in die Sammlung des Museums für Kommunikation. 1997 bis 2014 stand sie bei der Schwarzwasserbrücke in Mittelhäusern. Foto: Museum für Kommunikation, Bern