Mord im Schatten der Spionage: Der Fall Lessing

Der Mord am deutschen Studenten und Spitzel Ludwig Lessing in Zürich 1835 enthüllte ein Netz von Spionage und politischem Aktivismus unter deutschen Exilanten in der Schweiz. Sein Tod verstärkte den internationalen Druck auf die Schweiz, hart gegen revolutionäre Flüchtlinge vorzugehen.

Ein Exil für revolutionäre Ideen?

Die neue Universität Zürich geriet nicht zuletzt, weil sie anlässlich ihrer Gründung liberal gesinnte Professoren, mitunter auch in Deutschland politisch verfolgte Akademiker (…) angestellt hatte, im restaurativen Ausland in den Ruf einer radikalen Hochburg, was wiederum auf die Flüchtlinge Anziehung ausübte.

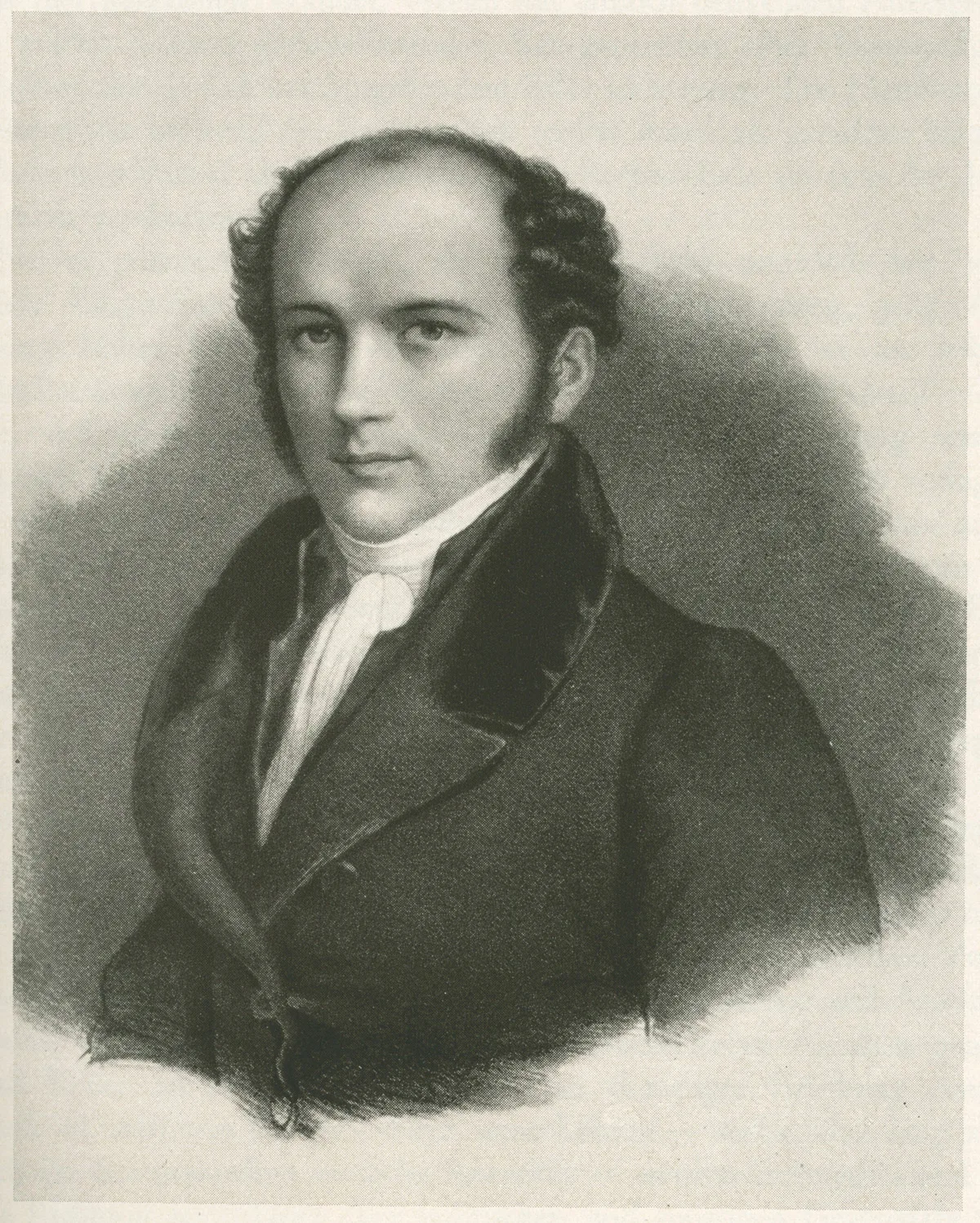

Auch Ludwig Lessing war einer der Studenten, die sich von den revolutionären Idealen begeistern liessen, in Berlin spielte eine führende Rolle beim Aufbau einer geheimen Burschenschaft. Doch dann wurde er verhaftet – und in der Haft wurde er kooperativ: Lessing war einverstanden, gegenüber den Behörden auszusagen, sofern er amnestiert würde und man ihn in Ruhe weiterstudieren liesse. Und er war sogar bereit, die Behörden auch weiterhin mit Informationen über die revolutionäre Studentenszene zu versorgen; kurz: Hier begann Ludwig Lessings Tätigkeit als Spitzel für die preussische Polizei bzw. für die Frankfurter «Bundes-Central-Behörde», die für den ganzen Deutschen Bund Informationen über politische Umtriebe im In- und Ausland sammelte. Dazu baute die Behörde ein Spionage-Netzwerk auf, das auch in der Schweiz operierte.

Lessing als Spion in der Schweiz

Friedrich Gustav Ehrhardt hatte Lessing des Öfteren zu Hause besucht und im August 1835 sogar ein Duell mit ihm ausgefochten, aber politische Vereine wollte er keine kennen. In Wahrheit gehörte Ehrhardt zum «fanatischen Kern der radikalen Flüchtlingsbewegung» – so zitiert die zeitgenössische Darstellung des Falls «Der Studentenmord in Zürich. Criminalgeschichte». Zusammen mit Lessings Freund Carl Cratz gab er die frühkommunistische Zeitschrift «Das Nordlicht» heraus. Über Cratz und Ehrhardt sagte der Schustergeselle Friedrich Herrscher sogar aus, dass sie ihn vor dem «Spion» Lessing gewarnt hätten, und dass er, Herrscher, wiederum Lessing zu warnen versucht habe, da man unter den Studenten und Handwerkern seinen Tod plane.

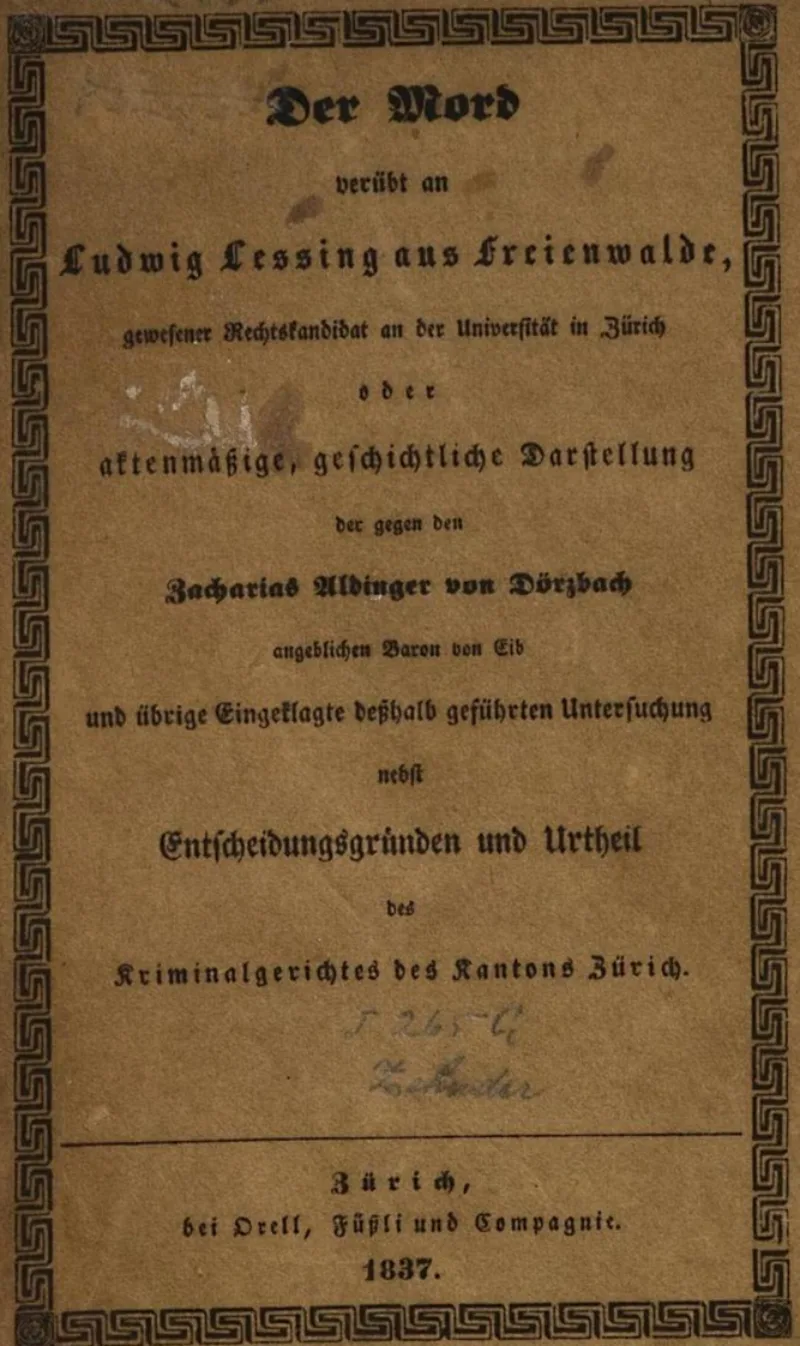

Angeklagt wurde im Fall Lessing schliesslich nur August Baron von Eyb, von dem nicht nur herauskam, dass er gar kein Baron war und eigentlich Zacharias Aldinger hiess, sondern dass er – als Schlüsselfigur des Jungen Deutschland in der Schweiz – seit Juli 1834 selbst als Polizeispitzel agierte. Seine Berichte über die Flüchtlingsszene der Schweiz wurden dem österreichischen Staatskanzler Metternich sogar persönlich unterbreitet. Aber ausser der Passfälschung konnte man Eyb/Aldinger nichts Gerichtsverwertbares nachweisen.

Der Präsident des Zürcher Obergerichts, Friedrich Ludwig Keller, durfte sogar selbst unter die Feinde Lessings gezählt werden: In einem Brief an seine Auftraggeber behauptete Lessing nämlich nicht nur, dass Keller Mazzinis Jungem Europa angehöre und darüber hinaus Gelder des Jungen Deutschland unterschlagen habe, sondern auch, dass er ein «verschlagener» Mann mit «schlechtem Privatcharakter» sei, der, «obgleich er Frau und Kinder hat, sich mehrere Frauenzimmer hält» – berichtet die zeitgenössische Darstellung von Jodocus Donatus Hubertus Temme.

Schweizweite Folgen

Im Zuge des «Fremdenconclusums» − das zwei Jahre später allerdings schon wieder aufgehoben wurde − wurden Carl Cratz und Zacharias Aldinger, alias Baron von Eyb, zusammen mit 154 weiteren politischen Flüchtlingen, aus der Schweiz ausgewiesen. Julius Alban jedoch durfte an der Universität Zürich weiterstudieren.

Friedrich Ehrhardt, einer der aktivsten politischen Flüchtlinge Zürichs, verfügte sogar über genügend Protektion, um trotz seiner Verwicklung in den Mordfall Lessing eine Anstellung am Zürcher Bezirksgericht zu erhalten. Bereits 1836 wurde er Substitut in der Anwaltskanzlei des Zürcher Grossratspräsidenten (und späteren Bundesrates) Jonas Furrer. Nach seiner Einbürgerung wurde Ehrhardt Zürcher Staatsanwalt und Oberst der Schweizer Armee. Seine Berufslaufbahn krönte der einstige Kommunist mit dem Posten eines Rechtskonsulenten des «Eisenbahnkönigs» Alfred Escher. Der Verdacht, etwas mit dem Mord an Ludwig Lessing zu tun gehabt zu haben, blieb allerdings bis zu seinem Tod 1896 an ihm haften.