Tod eines Mädchens und das Konzept der Mutterliebe

Im Oktober 1878 ermordete eine Mutter in Freiburg ihre zehnjährige Tochter. Der Fall von Henriette Ruchat-Berger bewegte die ganze Schweiz.

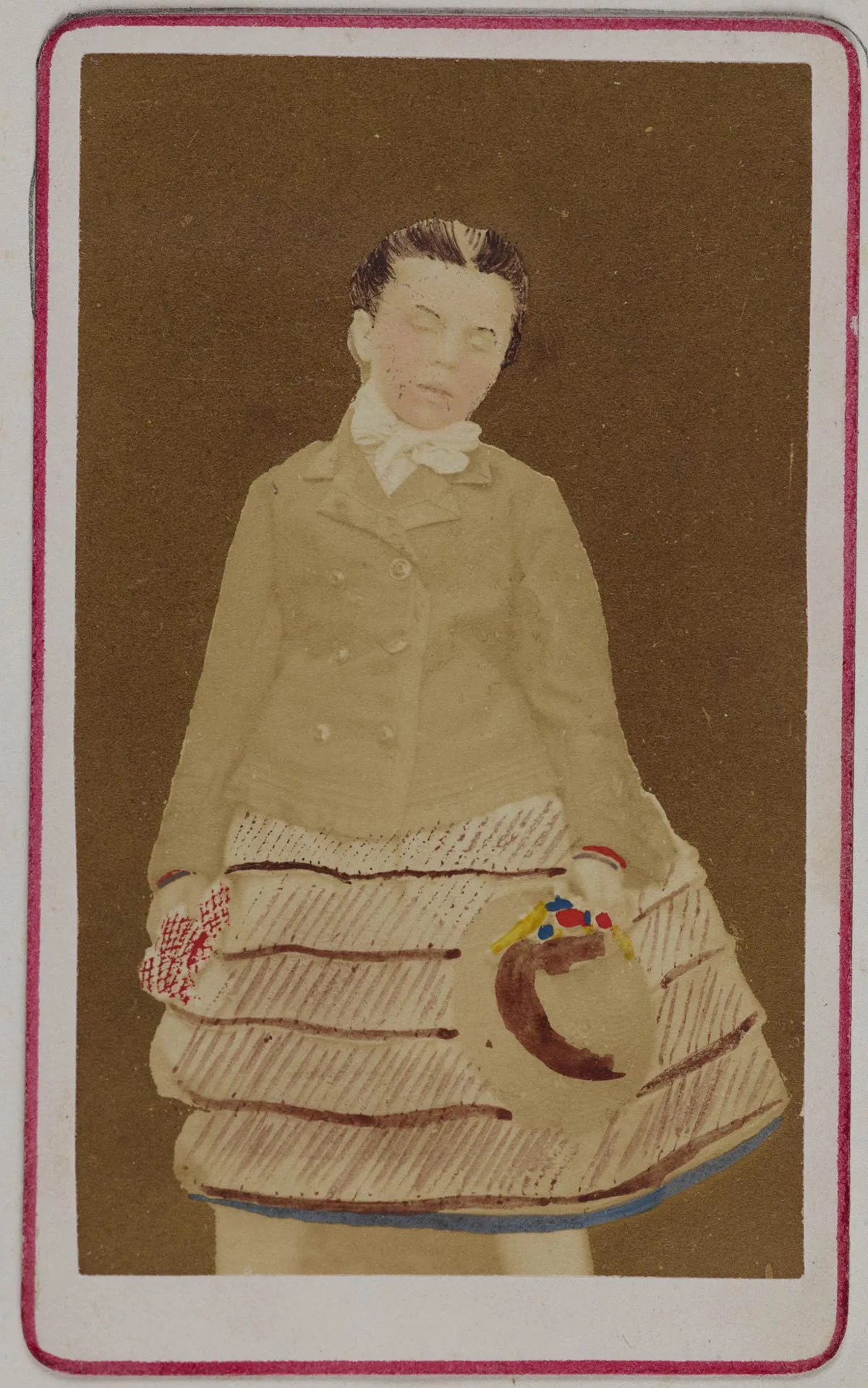

Die Polizei erkannte bald, dass der Abschiedsbrief eine Fälschung war, offenbar um ein Verbrechen zu vertuschen. Nicht nur hatte das Mädchen kurz vor seinem Tod noch Kartoffeln und Käse gegessen und Wein getrunken, die Leiche wies ausserdem Spuren von Druck auf den Mund auf. Sogleich wurden Fotografien des Mädchens erstellt und zur Einsicht in den Polizeistationen ausgelegt. Die Beschreibung der Kleidung, die in den Zeitungen veröffentlicht wurde, liess auf solide Lebensumstände des Kindes schliessen: «Brauner Strohhut mit braunem Band, weisses seidenes Halsband, Paletot von schwarzem Cachemir mit violettem, gestreiftem Seidenfutter, grauer braungestreifter Rock, baumwollenes Hemd mit Spitzen, weisse baumwollene Strümpfe.»

Einige Wochen später besuchte Marguerite Berger ihre Schwester Henriette in Corcelles-près-Payerne (VD). Letztere hatte kürzlich geheiratet. Dies war jedoch nicht der einzige Grund für den Besuch. Marguerite machte sich Sorgen um ihre Nichte Selina. Diese war verschwunden. Laut der Mutter wohnte sie nun bei der Familie Schäffer in Leipzig. Dort hatte Henriette neun Jahre als Hausangestellte gearbeitet. Doch die Schäffers wussten von nichts und Marguerite befürchtete, ihre Schwester habe die Tochter an einen möglichst billigen Ort «verkostgeldet». Auf Selina angesprochen, brachte Henriette neue unglaubwürdige Ausflüchte vor. Darauf holte sich Marguerite Rat bei ihrer Tante, die ebenfalls in Corcelles wohnte. Von ihr erfuhr sie von dem in Freiburg aufgefundenen Mädchen. Als sich Marguerite anschliessend das Polizeifoto ansah, bewahrheiteten sich ihre schlimmsten Befürchtungen: Das tote Mädchen war Selina.

Von der Mutter umgebracht

Nach dem frühen Tod Gertruds, die in ihren Armen starb, und dem darauffolgenden Suizid durch Erhängen von Mutter Schäffer, kehrte Henriette im Herbst 1876 mit Selina in die Schweiz zurück. Dort lebte sie bei ihrem Bruder Leonard und dessen Frau Anna in Bern. «Zur Erinnerung» an das verstorbene Kind begann Henriette ihre Tochter Selina Gertrud zu nennen. Das ist auch der Name, mit dem sie den gefälschten Abschiedsbrief unterschrieben hatte.

Die Angeklagte wiederum stellte ihre Handlungen als Erziehungsmassnahmen dar, die nötig gewesen seien, da Selina sich immer wieder «lügenhaft» verhalten und einmal sogar gestohlen habe. «Ich habe alles für meine Tochter getan, für sie gelebt und für sie gearbeitet», betonte sie. Dennoch sei sie von ihr «gehasst» worden, besonders seit ihrem Umzug nach Bern. Immer habe Selina das Zimmer verlassen, wenn sie hereingekommen sei. Überhaupt habe Selina Tante Marguerite mehr geliebt. Als ihr Bruder Leonard ihr schliesslich vorwarf, sie habe ihr Kind nie geliebt, entgegnete Henriette aufgebracht: «Ich war eine elende Mutter, da ich sie getötet habe. Aber sagt nicht, dass ich mein Kind nicht geliebt habe!»

Die Mutter-Kind-Beziehung

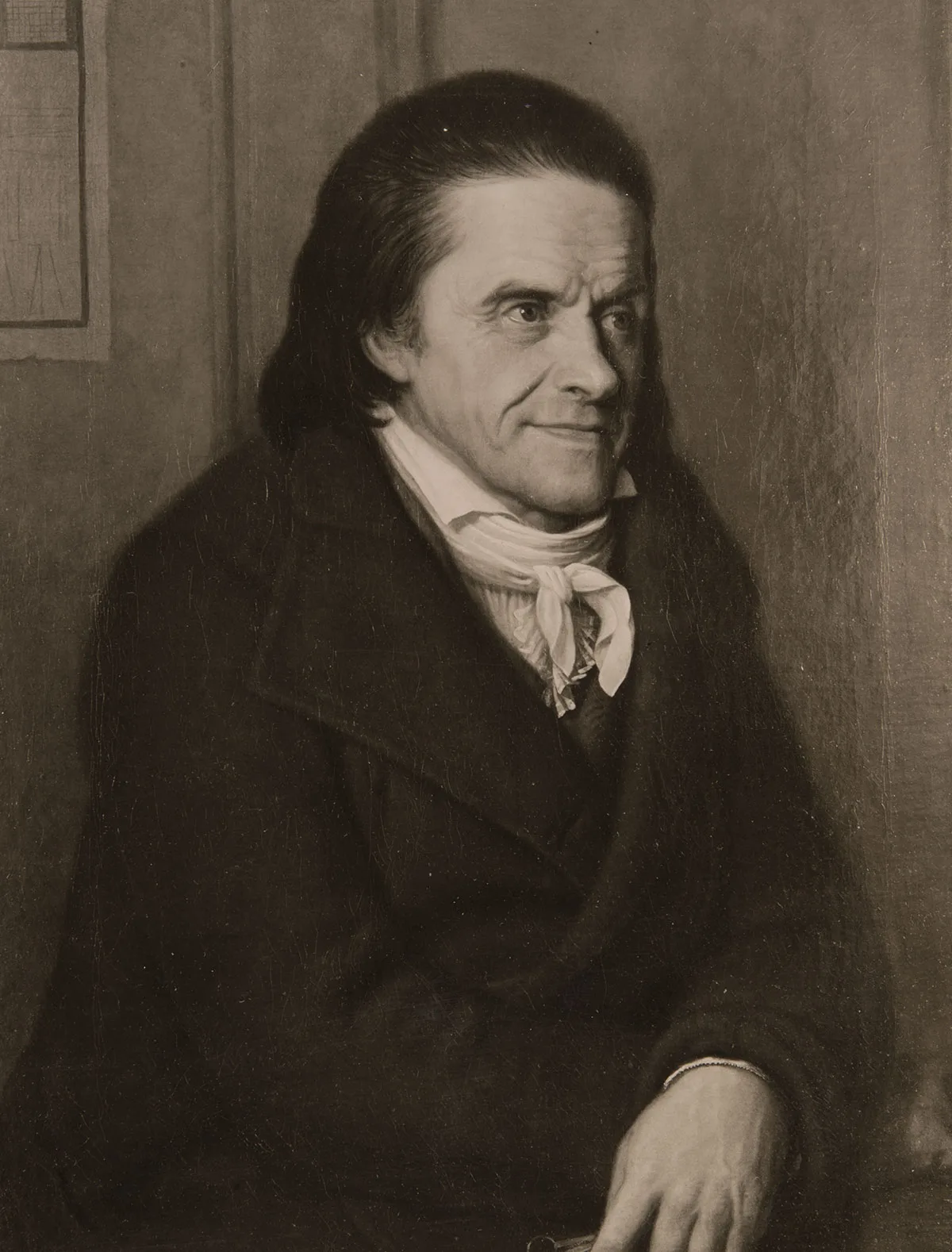

Aus diesen sozialen Positionen wurden schnell postulierte Charaktereigenschaften. War zuvor noch von «Elternliebe» die Rede gewesen, entstand nach 1760 die Lehre von der exklusiven Mutterliebe, von der spontanen Liebe einer jeden Mutter zu ihrem Kind, ja von einem «Mutterinstinkt». Pestalozzi meinte: «Die Mutter ist befähigt, und zwar von ihrem Schöpfer selbst befähigt, die wichtigste Triebkraft in der Entwicklung des Kindes zu werden. Der glühendste Wunsch für sein Wohlergehen ist schon in ihr Herz eingepflanzt». Die mütterliche Liebe sei «die unerschrockenste Kraft der ganzen Naturordnung.»

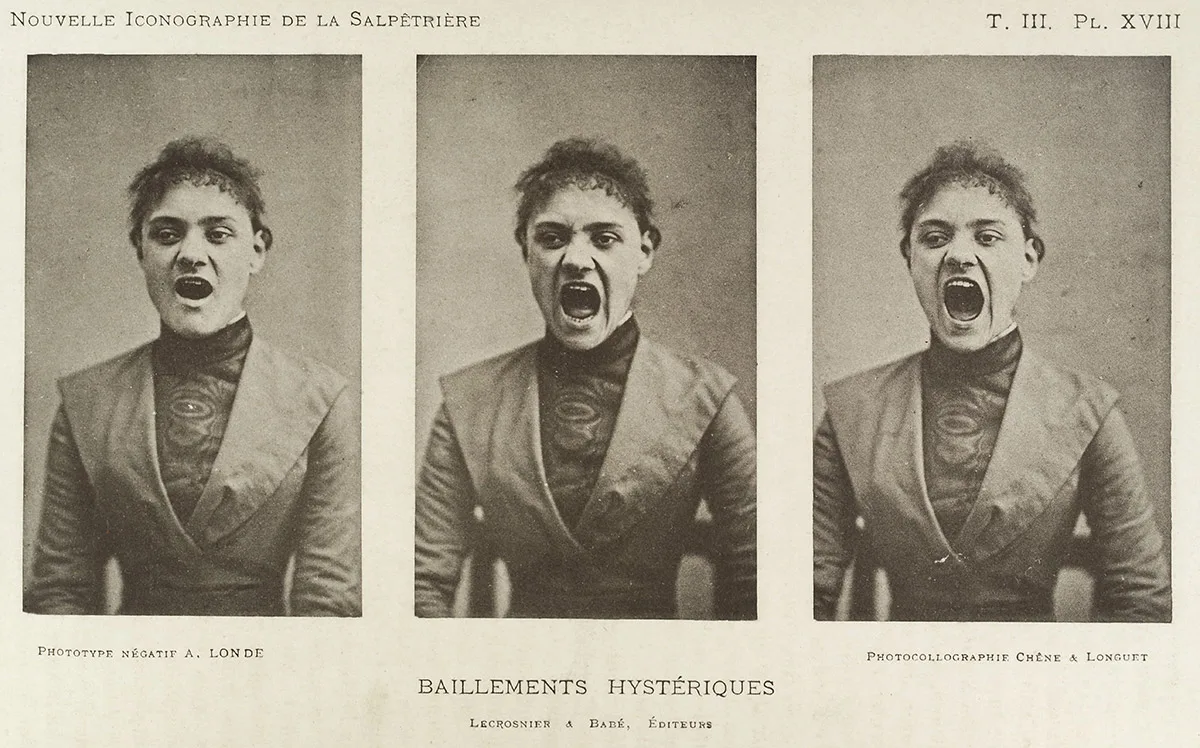

Hier tat sich ein Paradox auf: Mutterliebe war ein Instinkt – allerdings einer, der immer und immer wieder angemahnt werden musste. Obwohl die freudige Erfüllung der Mutterpflichten doch eigentlich in der Natur der Frauen verankert sein sollte, gab es immer wieder etliche, die diese Ansprüche nicht erfüllten. Die Lösung dieses Dilemmas lautete: Eine solche Mutter, der es an Liebe zu ihrem Kind mangelte, «steht ausserhalb der Menschheit, da sie das, was sie als Frau auszeichnen sollte, verloren hat. Halb Ungeheuer, halb Verbrecherin, ist eine solche Frau das, was man als einen ‹Irrtum der Natur› bezeichnen könnte.»

Indem der Staatsanwalt «Hass» auf die Tochter als Mordmotiv unterstellte, erklärte er Henriette Ruchat-Berger zugleich zur «denaturierten Frau». Bei einer solchen Mutter müsse die Gesellschaft eine «schreckliche Strafe» fordern, meinte er, und zwar zwecks «Wiederherstellung der Ordnung der Natur.» Nicht überraschend also protestierte Henriette so vehement gegen die Behauptung ihres Bruders: Sie nahm ganz richtig an, dass für einen Mord aus Verzweiflung ein gewisses Mass an Verständnis möglich sein könnte – für mangelnde Mutterliebe jedoch niemals.

Henriette Ruchat-Berger wurde zu lebenslänglichem Zuchthaus verurteilt. Es wurde nie ganz klar, was sie zum Mord an ihrer Tochter getrieben hatte. Ihr frischangetrauter Ehemann Jules Ruchat, der während der ganzen Einvernahme im Prozess weinte, versicherte, dass er Henriettes Tochter gerne bei sich aufgenommen hätte – allerdings habe Henriette ihm gesagt, Selina sei ihre Nichte. Auch hatten die beiden offenbar selbst vor, eine Familie zu gründen: Henriette wurde im August 1879 im Gefängnis Mutter von Jules Ruchats Kind, Jules junior.

Der Murtenbieter hatte während des Prozesses über Henriette geschrieben: «Sie war schwach, gelb und konnte fast nicht vorwärts. Sie scheint sehr angegriffen und wir zweifeln, dass sie ihr Verbrechen lang überlebt.» Die Zeitung sollte Recht behalten: Nur etwas mehr als zwei Jahre später, im Februar 1881, starb Henriette Ruchat-Berger 38-jährig an einer «maladie de poitrine» im Zuchthaus von Freiburg.