L’œil aiguisé du représentant en machines à coudre

Après avoir été complètement rénové, le Musée d’ethnographie de Neuchâtel a rouvert ses portes. L’exposition actuelle s’intéresse à « l’impermanence des choses ».

Imaginez que vous visitiez un musée et que vous vous retrouviez soudain devant une grande vitrine abritant dix machines à coudre historiques Elna, des modèles rudimentaires peints en gris-vert, un peu comme certains équipements militaires ou agricoles. Soigneusement rangées les unes à côté des autres, elles célèbrent l’ingénierie en général et la précision helvétique en particulier.

Imaginez encore que ces machines soient flanquées d’une série de cinq bustes africains grandeur nature en bois tropical noir, présentés eux aussi avec le même soin.

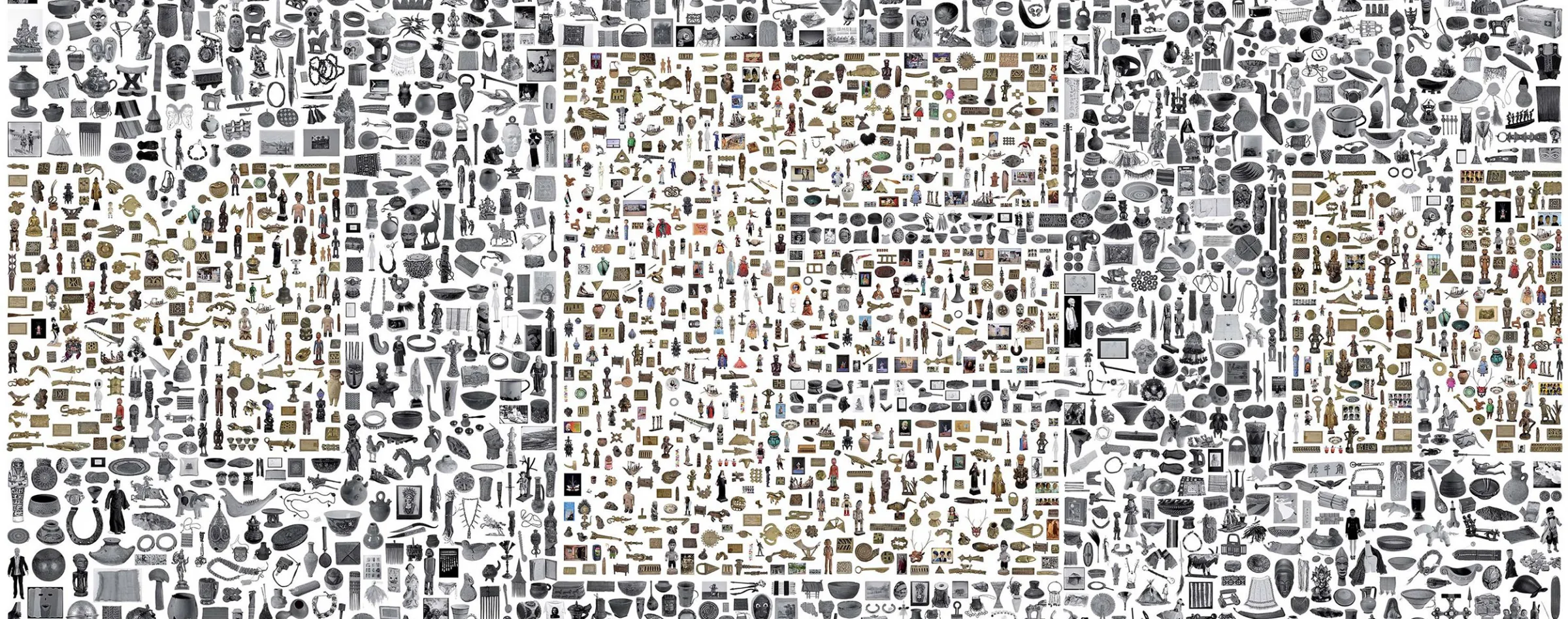

Salle Bazars : conserver l’art touristique : la collection Poltéra. Photo: ©Alain Germond / Musée d’ethnographie de Neuchâtel

A ce stade, vous vous demandez sans doute à quoi rime ce prologue − une interrogation légitime. Alors essayez de vous projeter dans un musée d’ethnographie. Si vous avez déjà mis les pieds un jour dans un tel établissement, vous connaissez sans doute les difficultés que rencontrent actuellement ce genre de structure. En gros, ce sont celles auxquelles l’ethnographie en général est confrontée. Les racines de cette discipline sociale remontent à une époque où une multitude de personnes, surtout des Européens, partaient à la découverte et à la conquête du monde, en qualité de colons, de missionnaires, de marchands ou encore de scientifiques. Ils agissaient presque toujours en tant que représentants d’une culture qu’ils considéraient comme supérieure. Les plus éclairés de ces voyageurs se sentaient en tout cas obligés de décrire leurs rencontres avec les peuples lointains qu’ils croisaient, à leurs yeux essentiellement des tribus exotiques, des sauvages, des nègres et des primitifs, et de documenter leurs expériences pour en tirer toutes sortes de conclusions, aussi invraisemblables les unes que les autres. Si, inutile de le préciser, tout cela fait maintenant presque partie du passé, ce dernier continue de poser des questions fondamentales à l’ethnographie.

En voici un exemple: quels objets remplissent les musées d’ethnographie ouverts depuis le XIXe siècle? Que faire aujourd’hui d’une collection de bustes africains sculptés à la main, d’une magnifique coiffe en plumes de Papouasie-Nouvelle-Guinée, de splendides poids à peser l’or en provenance d’Afrique ou encore de coffres en bois afghans? Pourquoi devrions-nous les admirer? Pourquoi ces pièces sont-elles là et que peuvent-elles bien nous raconter?

Il est possible d’envisager l’ensemble selon différents points de vue: considérer ces éléments comme les témoignages d’une autre culture, des expressions de l’altérité ou de la différence en général, les appréhender comme des objets de culte mystérieux et fascinants ou des artéfacts esthétiques, ou encore s’interroger sur les motivations poussant à les collectionner de façon systématique.

Salle Plumes : Les coiffes papoues de la collection Claire Martin en scène. Photo: ©Alain Germond / Musée d’ethnographie de Neuchâtel

Pourquoi et par quelles voies sont-ils par exemple arrivés au musée, en l’occurrence au Musée d’ethnographie de Neuchâtel (MEN), dans lequel des machines à coudre et des bustes africains se partagent une vitrine. Dans le cas qui nous intéresse, les choses se sont passées ainsi: en 1965, le musée reçut une collection complète d’objets estampillés « art d’aéroport », parmi lesquels des créations d’artisans africains désireux de satisfaire la soif des voyageurs occidentaux en matière d’objets d’art « primitif » et de trophées « tribaux ». Ces œuvres, qui constituent un marché à part, furent dans un premier temps moquées par les ethnologues, qui les considéraient comme appartenant à un genre mineur.

Lors de ses séjours en Afrique, le Suisse Max Poltéra avait cependant constaté qu’il existait des différences de facture notables, même dans la catégorie de « l’art d’aéroport ». Au fil des années, il s’était constitué une collection d’objets de ce genre, dont certains étaient même signés par leurs fiers auteurs. Comme le montrent les pièces exposées originaires de l’ex-Congo belge, Poltéra avait un œil aiguisé. C’est là que nous retrouvons nos machines à coudre: ce citoyen suisse n’était en effet pas ethnologue mais représentant de l’entreprise genevoise Elna, qui souhaitait écouler ses produits sur le marché africain.

Lorsque la collection de Poltéra fut proposée en 1965 à Jean Gabus, directeur du MEN pendant des années, celui-ci n’hésita pas une seconde. Car l’homme, qui avait défrayé la chronique sur le plan international avec son concept de « Musée spectacle », à Neuchâtel, s’était rapidement aperçu que l’ethnographie ne présentait vraiment un intérêt que si l’on prenait en compte les motivations des collectionneurs. Ses successeurs, Jacques Hainard et, depuis 2006, Marc-Olivier Gonseth (pour lequel cette exposition est la dernière puisqu’il prendra sa retraite en 2018) sont pour l’essentiel restés fidèles à ce principe d’autocritique muséale à travers des questions non conventionnelles. Cette approche inspirée par les sciences de la culture s’est désormais imposée dans tous les musées d’ethnographie majeurs, grâce notamment au rôle de pionnier joué par une institution comme le MEN, qui travaille en étroite collaboration avec des chercheurs universitaires.

Salle Au-delà du premier étage : Autour de la momie de Nakht-ta-Netjeret. Photo: ©Alain Germond / Musée d’ethnographie de Neuchâtel

La vitrine du MEN est un petit exemple illustrant l’exposition « L’impermanence des choses » marquant la réouverture du musée après deux ans de fermeture pour rénovation. Modeste mais originale, elle occupe neuf pièces de la Villa de Pury, un bâtiment perché au-dessus du lac de Neuchâtel, qui bénéficie d’une situation idyllique. Centrée sur ses propres collections et bénéficiant d’une muséographie variée, elle s’interroge sur la propre histoire de l’institution. Elle commence non sans raison par une salle dans laquelle sont exposées des photos illustrant le point de vue ethnographique: le cliché, mis en scène, d’un « sauvage » du XIXe siècle qui avait fait fureur à l’époque, en raison des informations partiellement fausses véhiculées par les légendes qui l’accompagnaient, mais aussi la radiographie high-tech d’une momie. Des images qui là encore questionnent. Que traduisent-elles? Sont-elles davantage que la démonstration d’une technologie dernier cri et si oui, à quoi servent-elles?

L’exposition n’y répond pas directement. Mais elle invite justement à se poser de telles questions et à réfléchir à notre rapport aux collections muséales ainsi qu’à la façon dont nous conservons, montrons et commentons le patrimoine culturel, que ce soit le nôtre ou celui des autres. Le message transmis est clair: les raisons qui ont motivé un collectionneur à s’intéresser à tel ou tel objet à un moment donné en disent long sur la perception que cette personne a d’elle-même. Ce n’est pas un constat banal. Et surtout, il nous ramène directement au présent, dans lequel le changement se produit souvent plus rapidement que l’on pense et où la seule constante semble être « l’impermanence des choses ».

Dans cette logique, il vaut également la peine de jeter un coup d’œil à la documentation instructive sur Jean Gabus réunie par des étudiants de l’Université de Neuchâtel. Elle se révèlera très utile pour mieux comprendre l’histoire du musée.

« L’impermanence des Choses »

actuellement au Musée d’ethnographie de Neuchâtel