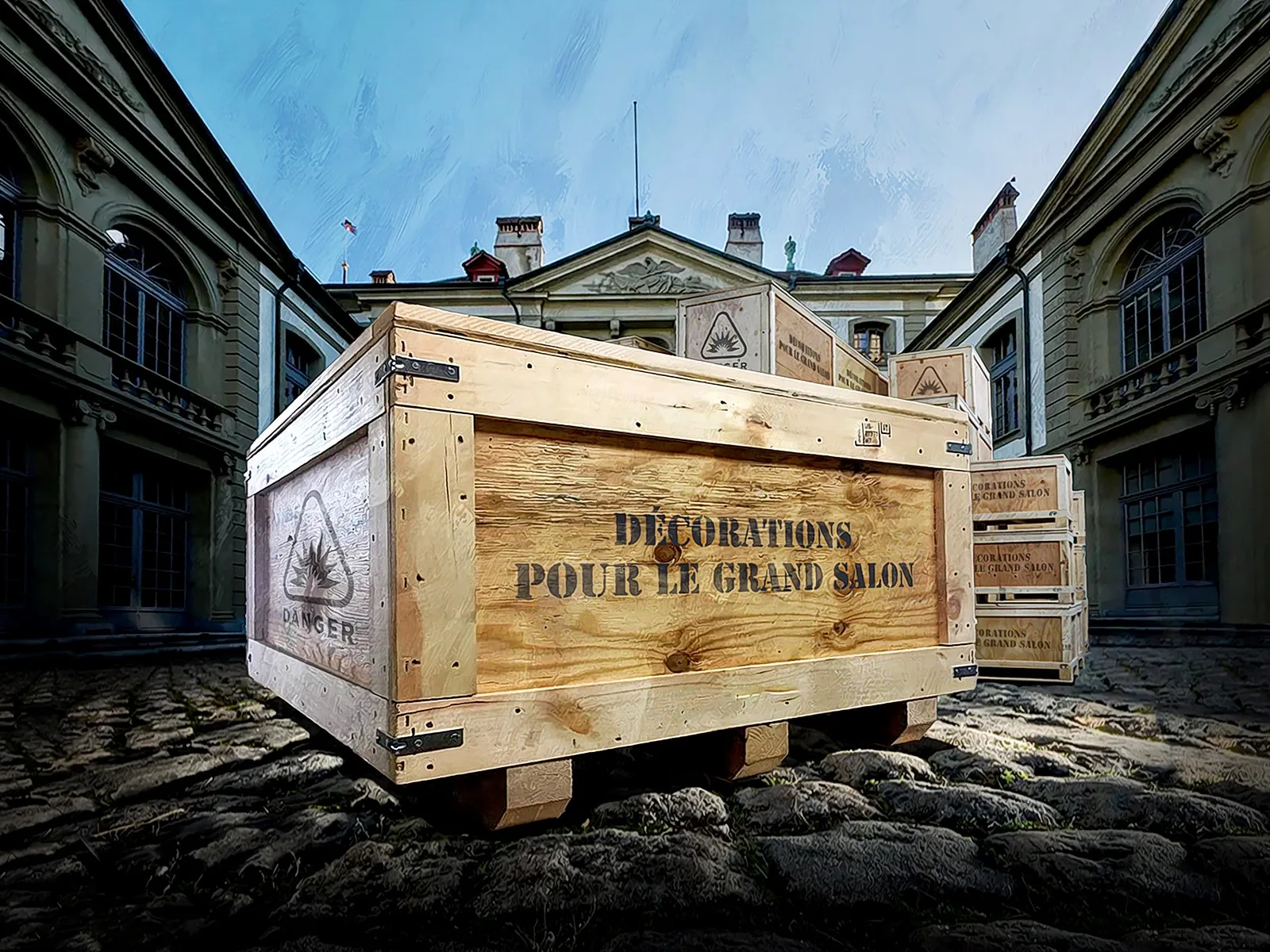

La conjuration de l’hôtel d’Erlach

Patriciens contestataires, munitions entreposées à l’hôtel de ville, vague d’arrestations et procès controversé: la conjuration de l’hôtel d’Erlach, en 1832, marqua un tournant dans l’histoire du canton de Berne.

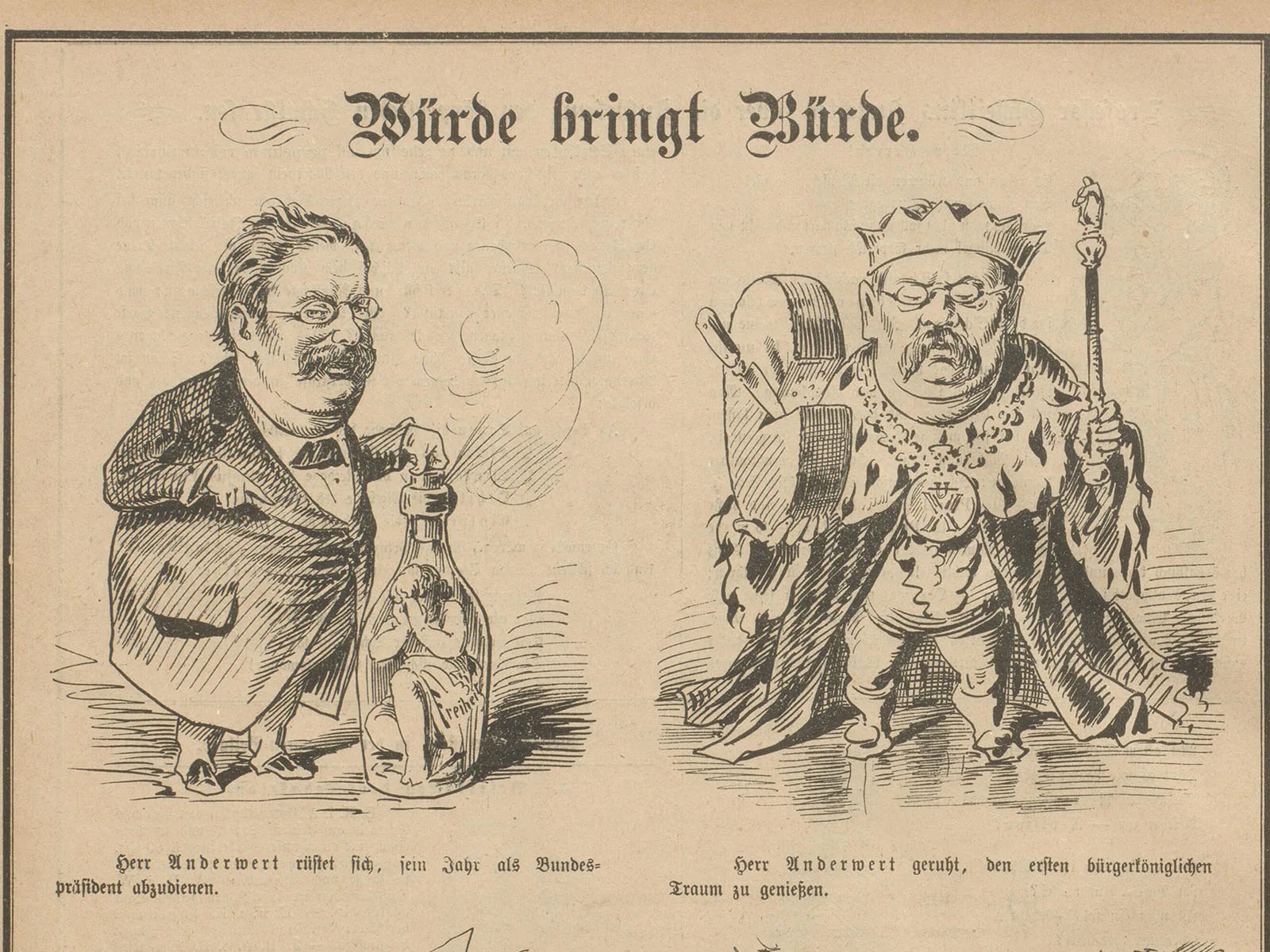

Une redistribution des cartes politiques

Dans les années 1830, le pouvoir politique passa des communes bourgeoises aux communes municipales au sein des cantons dotés d’une constitution libérale. Les élites urbaines perdirent alors leur emprise sur la campagne. Ce fut également le cas à Berne, où des communes municipales virent le jour dans tout le canton. Les anciennes élites se battirent toutefois pour le maintien des communes bourgeoises, de leur pouvoir et de leur richesse. Cette division est encore en vigueur de nos jours.