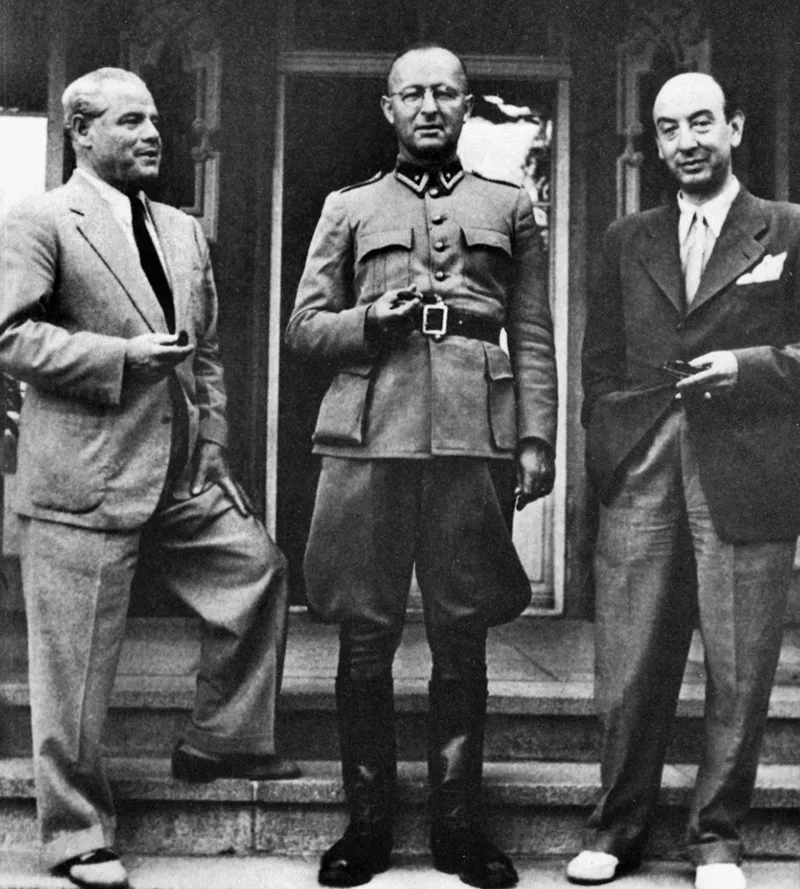

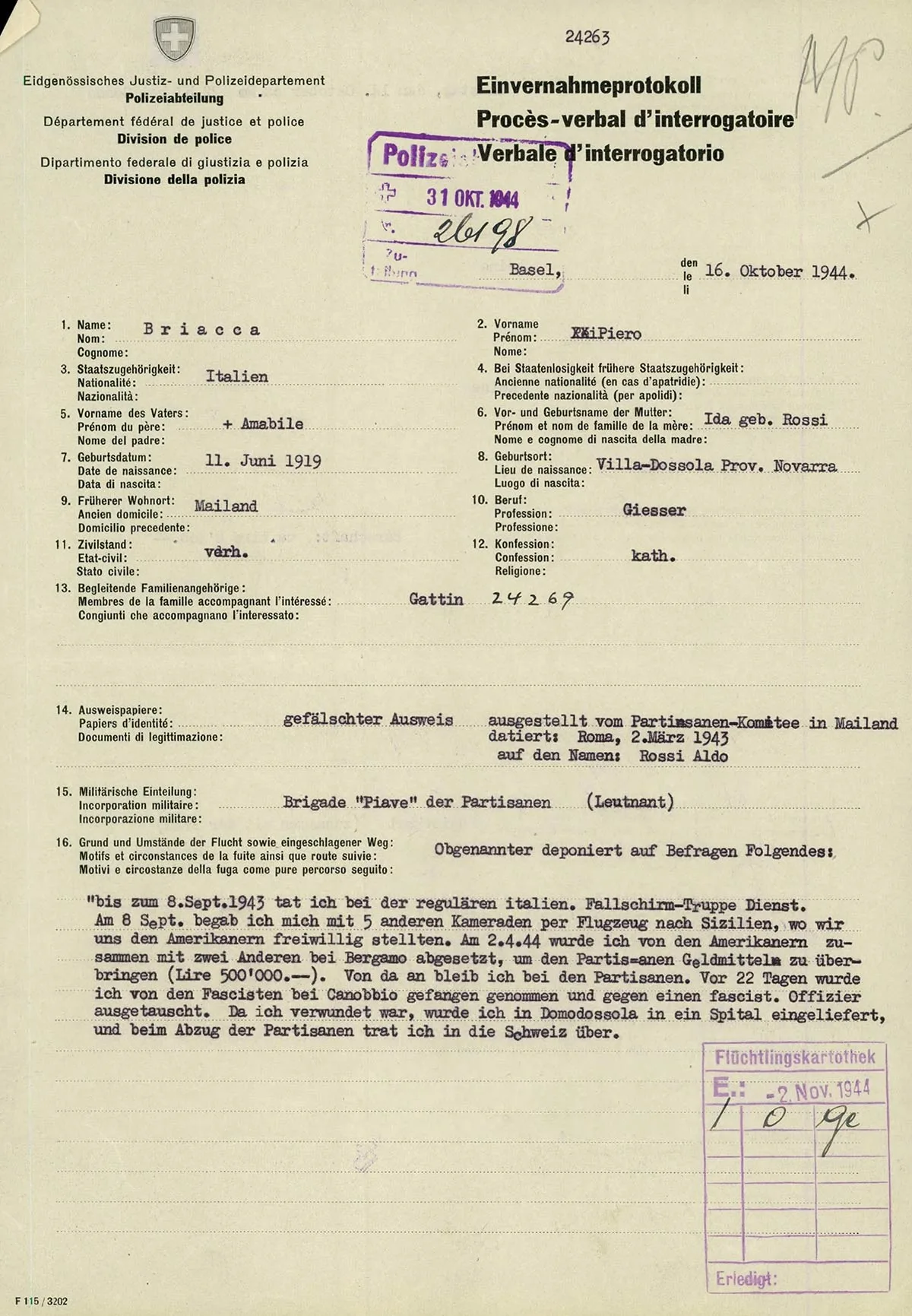

Les partisans de l’Ossola dans les camps d’internement suisses

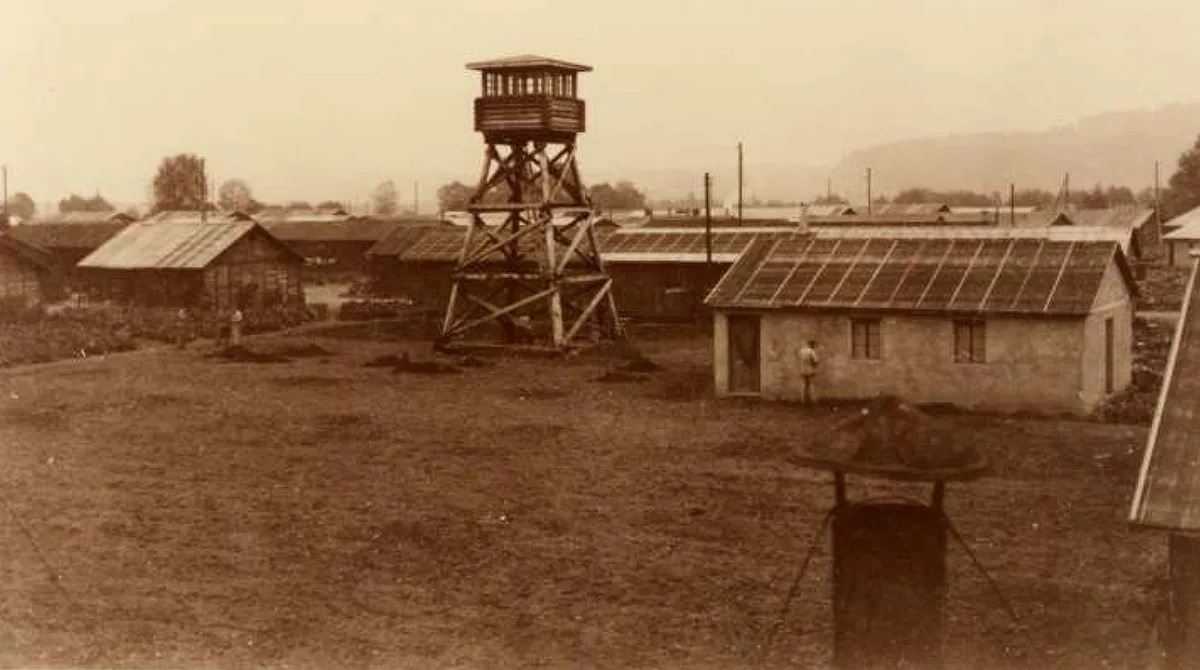

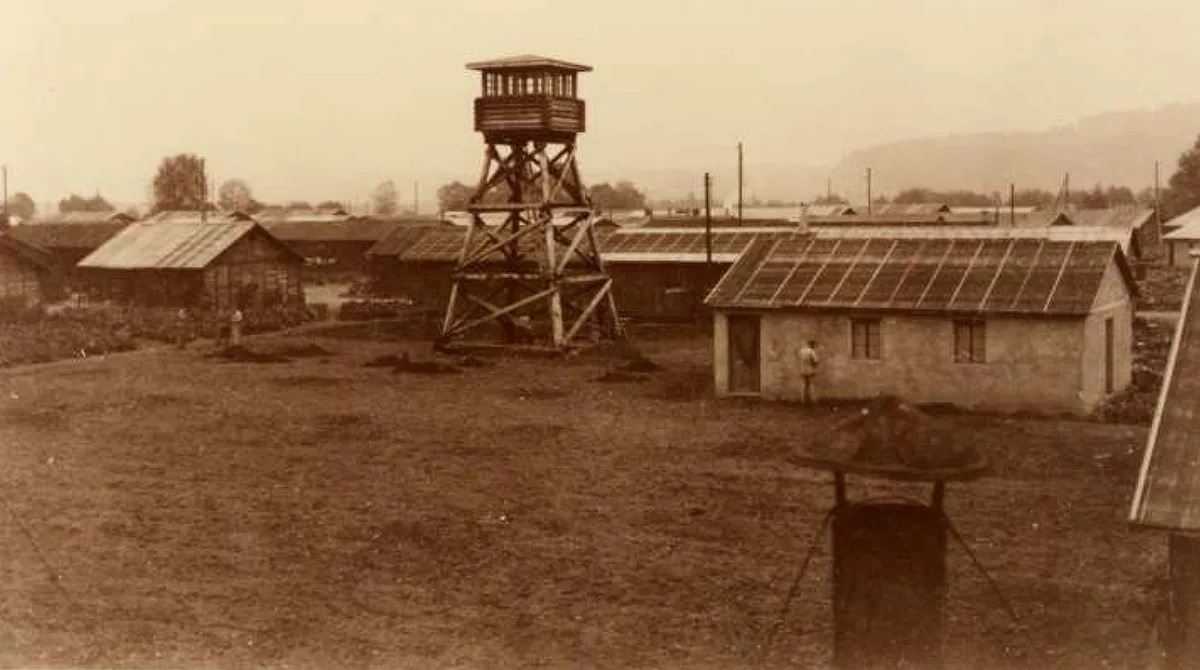

En 1944, de nombreux partisans des vallées de l’Ossola se réfugièrent en Suisse, où ils furent internés dans des camps isolés.

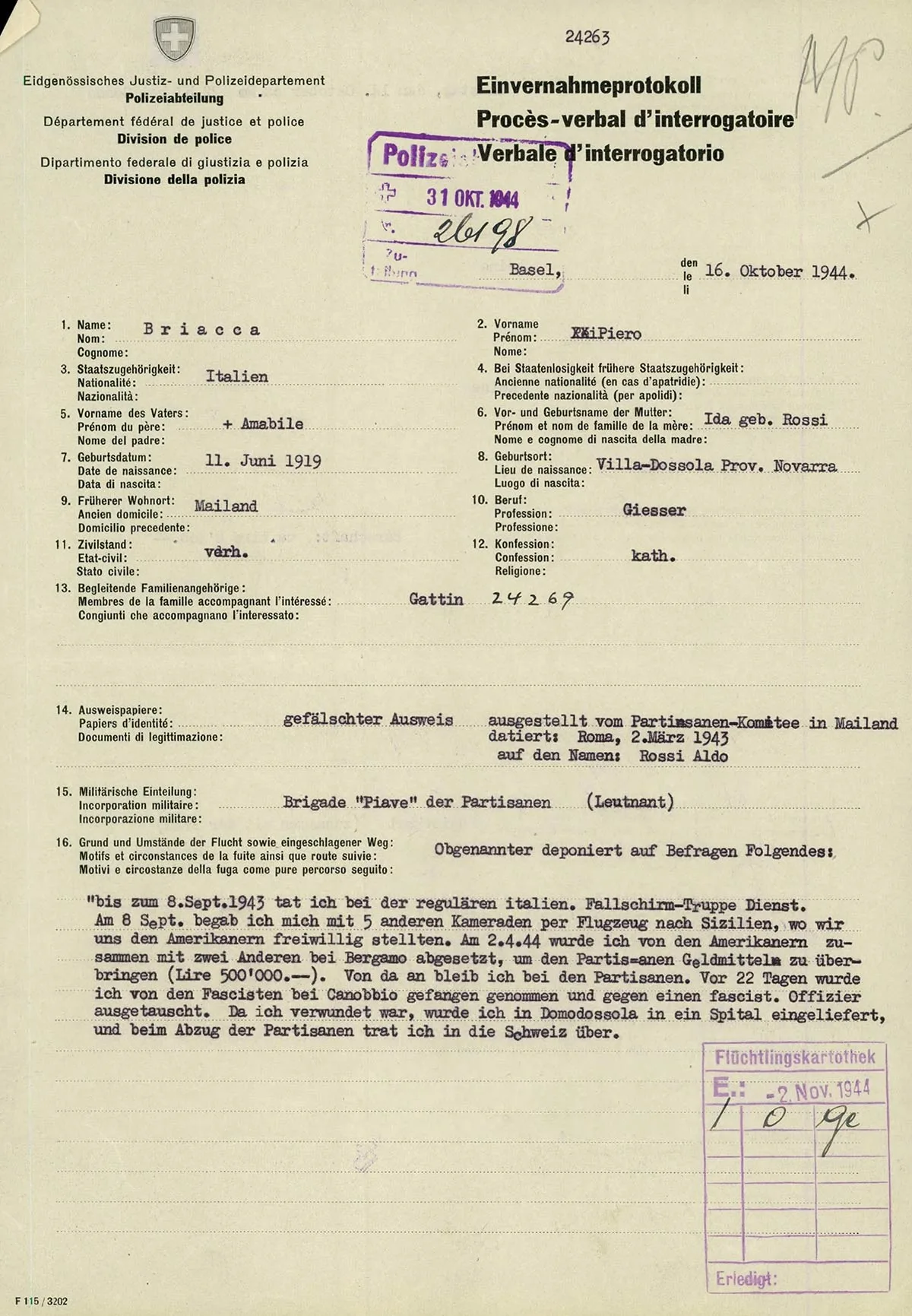

Internement en Suisse

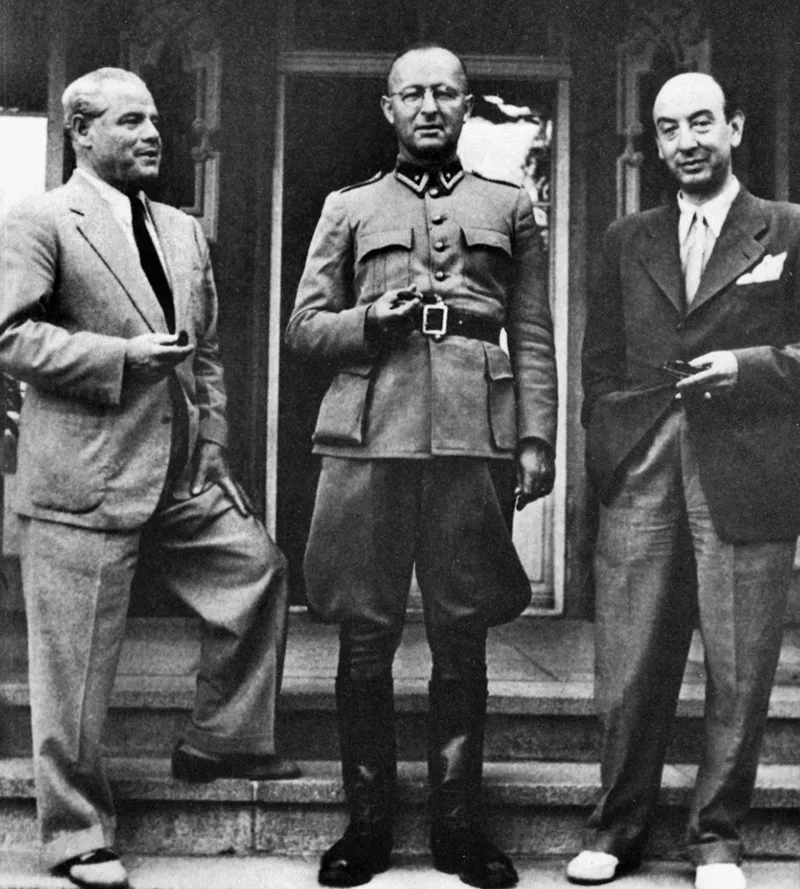

Retour en Italie

En 1944, de nombreux partisans des vallées de l’Ossola se réfugièrent en Suisse, où ils furent internés dans des camps isolés.