Atelier Bossard: au cœur des tendances de la bijouterie

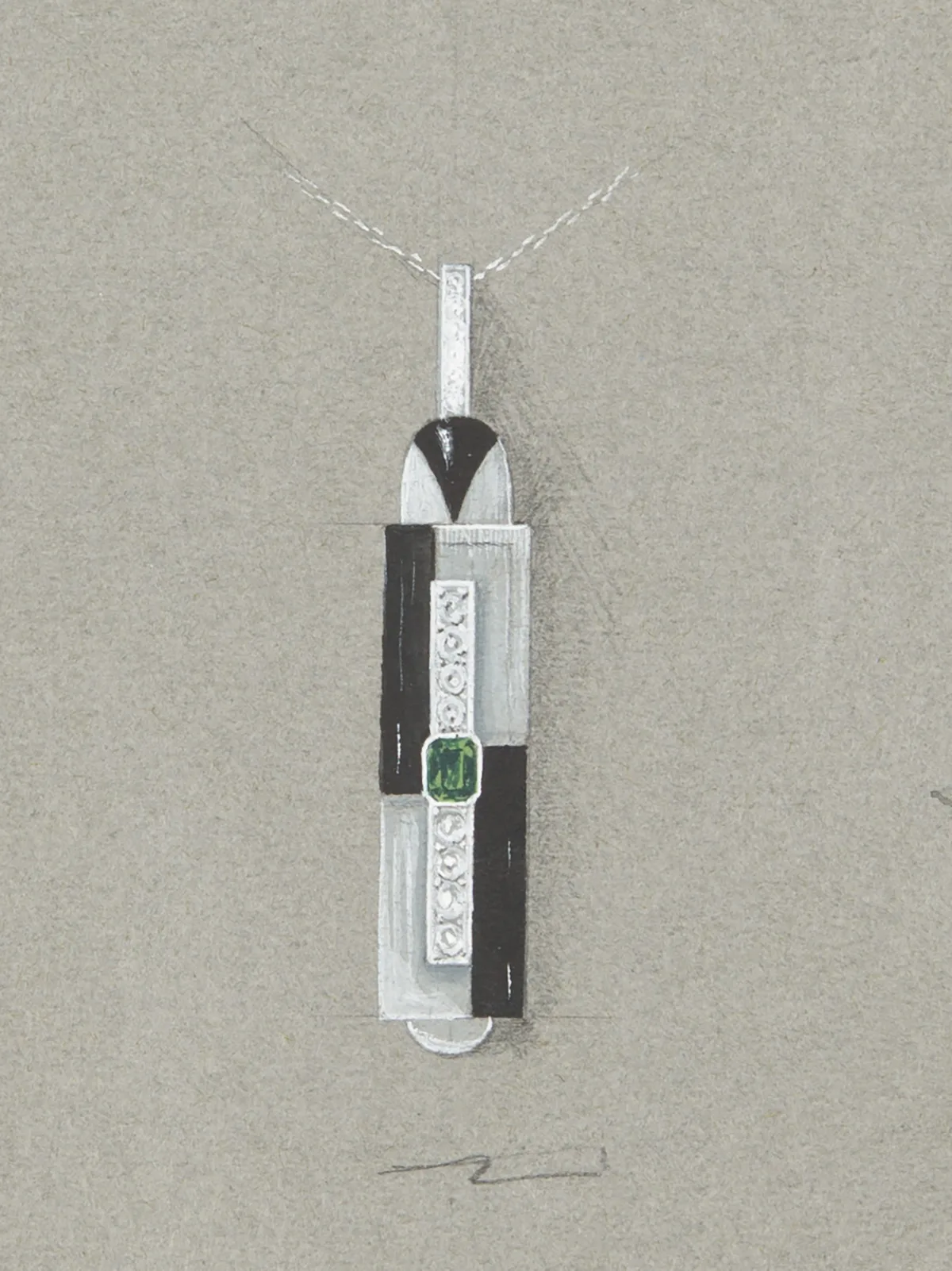

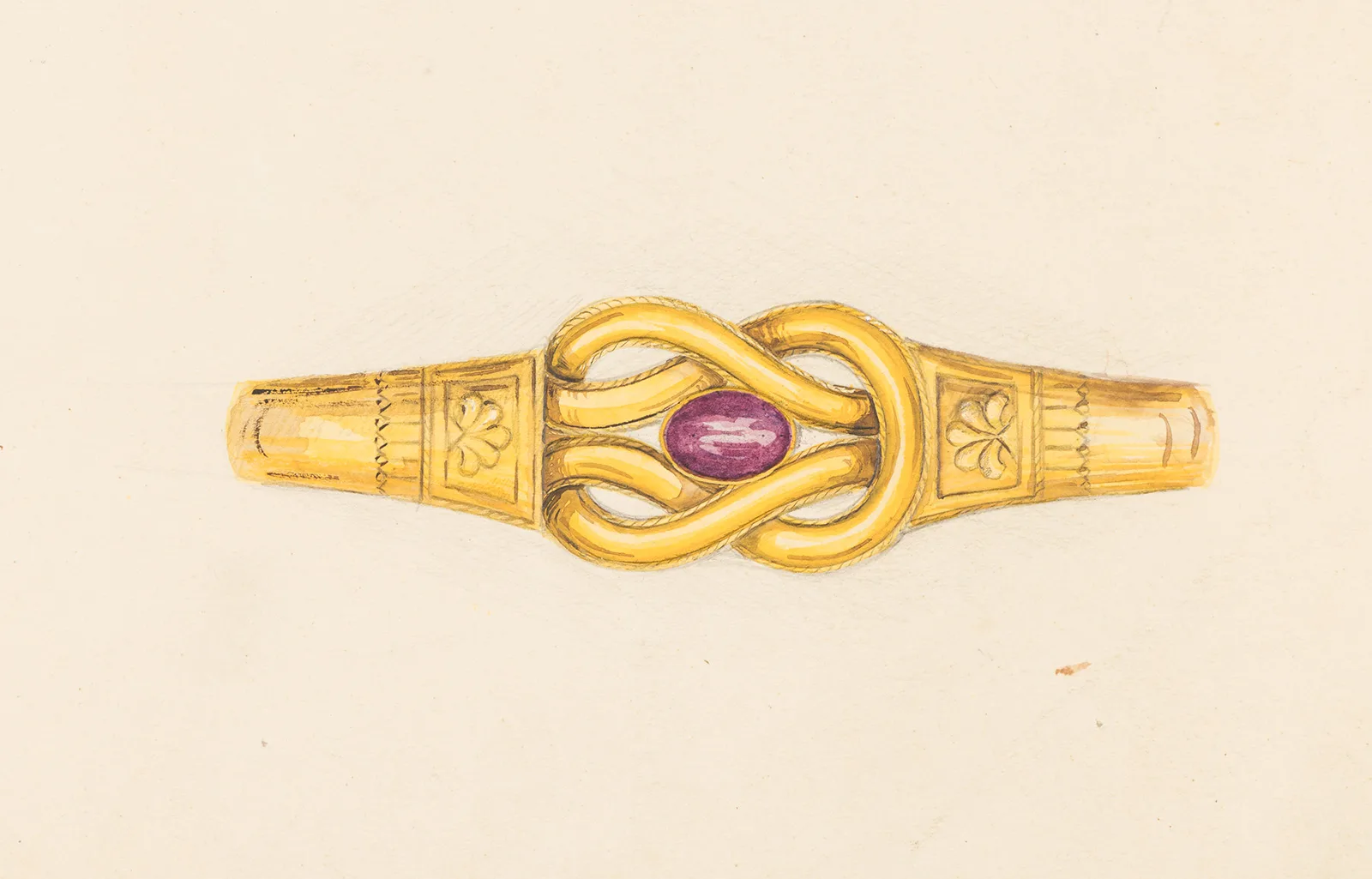

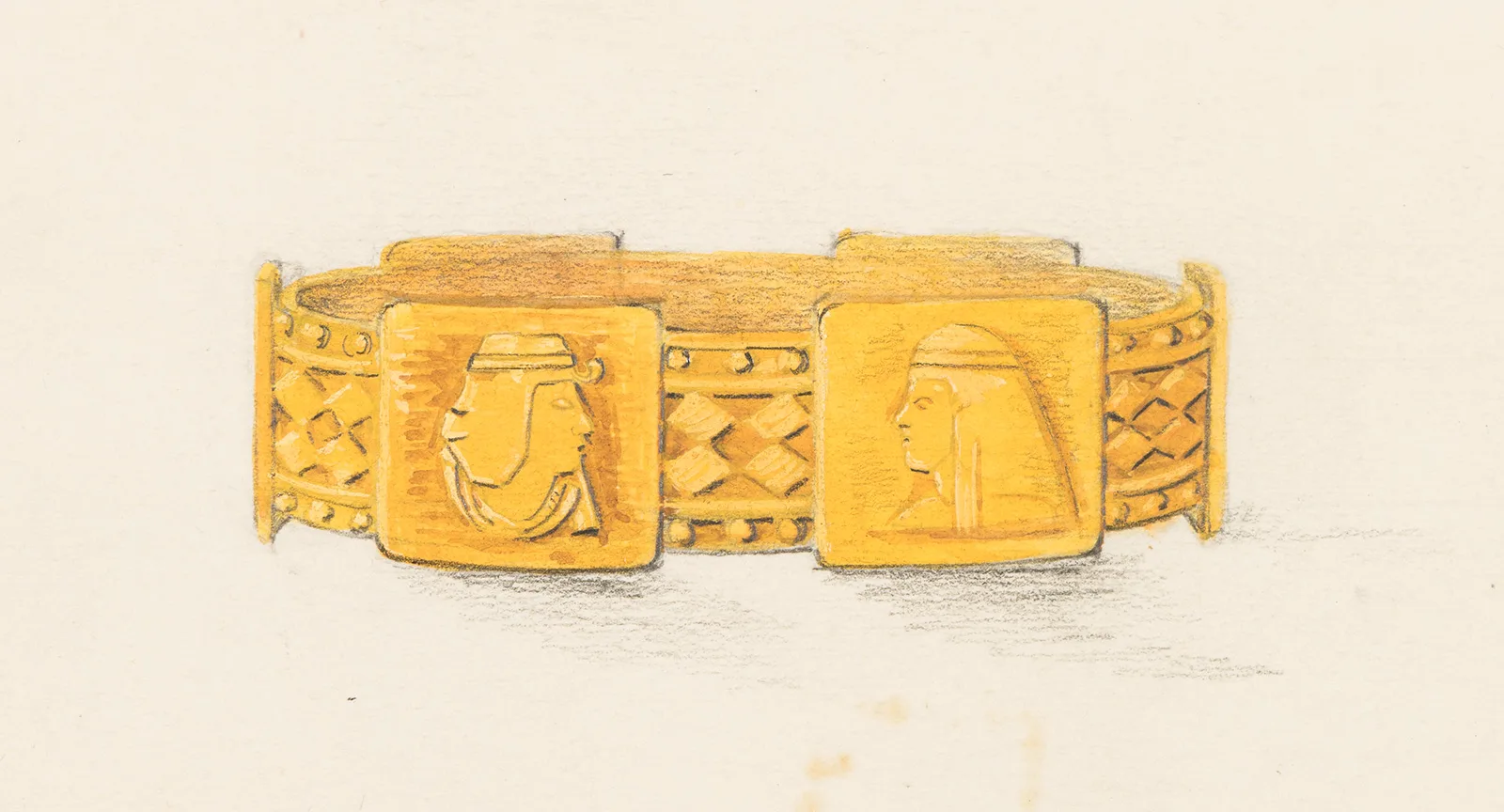

À la fin du XIXe siècle, pendant deux générations, l’atelier d’orfèvrerie lucernois Bossard a réalisé des bijoux selon les souhaits de sa clientèle. Entre 1868 et 1934, il commercialisait des pièces dans des styles allant de l’historicisme à l’Art déco.

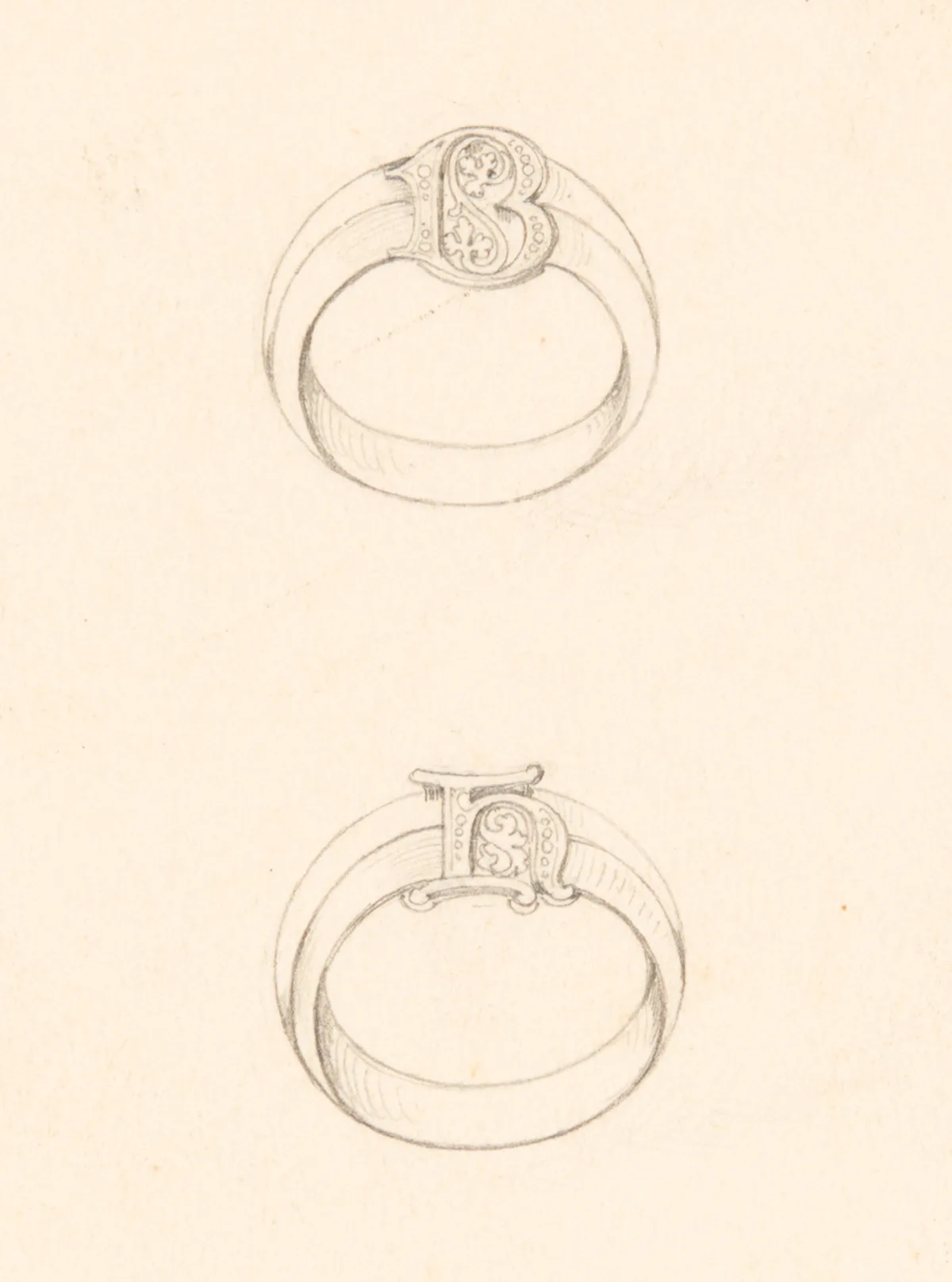

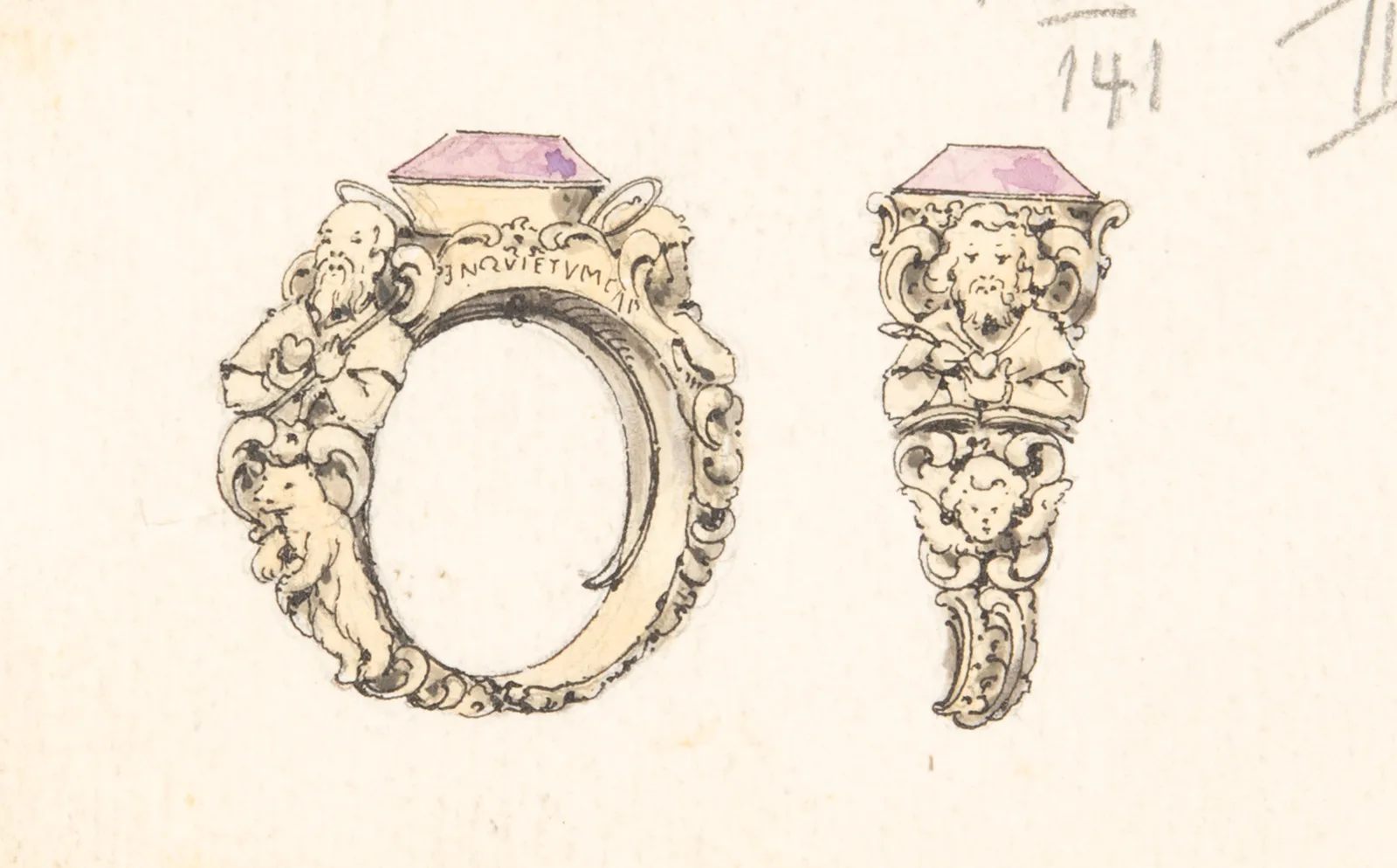

Bague en or et améthyste de l’évêque de Saint-Gall, avec les inscriptions «HAEC REQUIES MEA» (psaume 131, 14) et «INQUIETUM COR NOSTRUM» (Confessions de Saint-Augustin) gravées en latin, Atelier Bossard, 1882. Collection privée