Der Grosse Gauner- und Kellerhandel

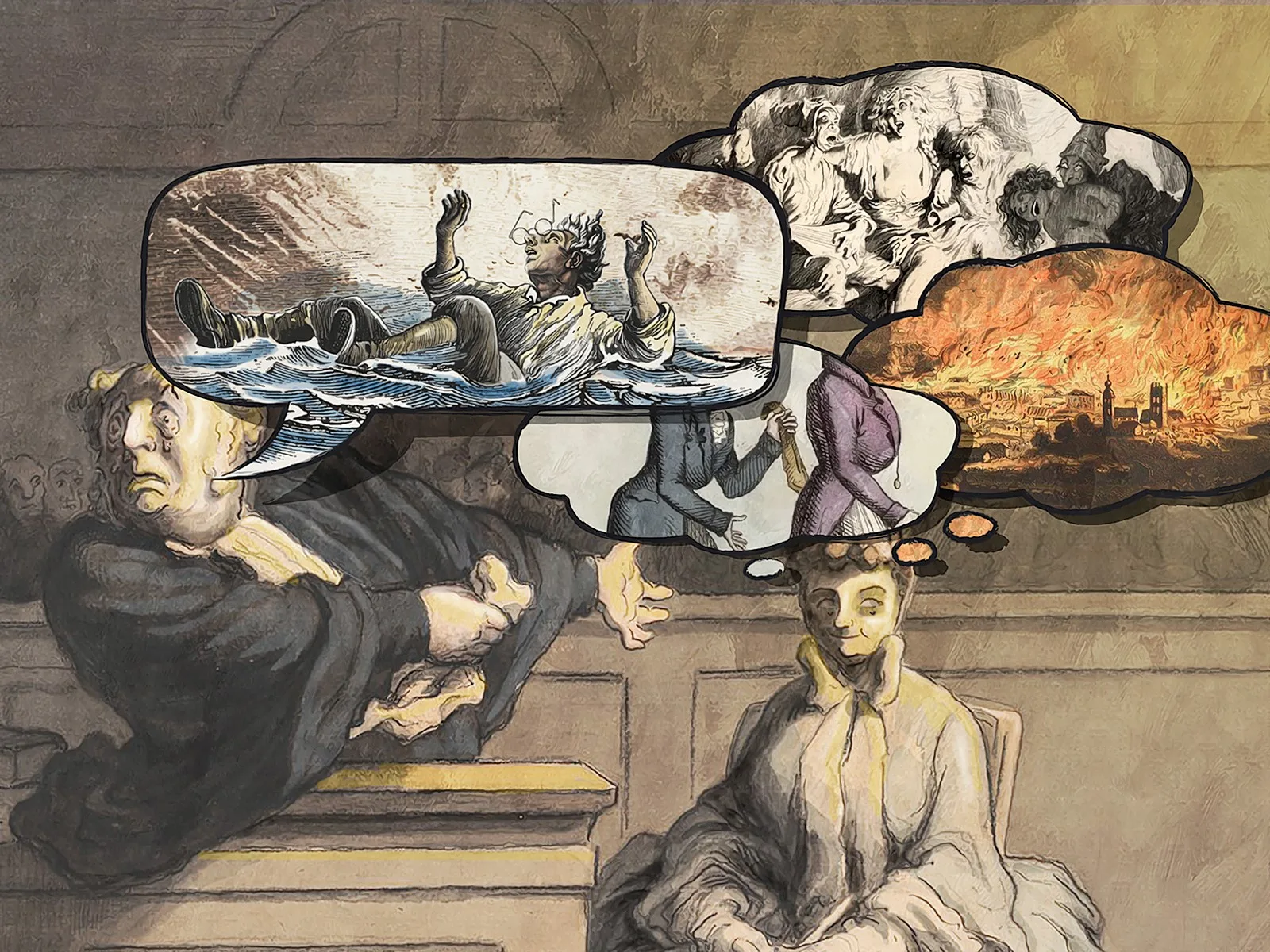

Mit Hilfe der Heimatlosen Klara Wendel hofften die Luzerner Behörden 1825 ein Komplott aufdecken zu können: den Mord am Luzerner Schultheissen Franz Xaver Keller.

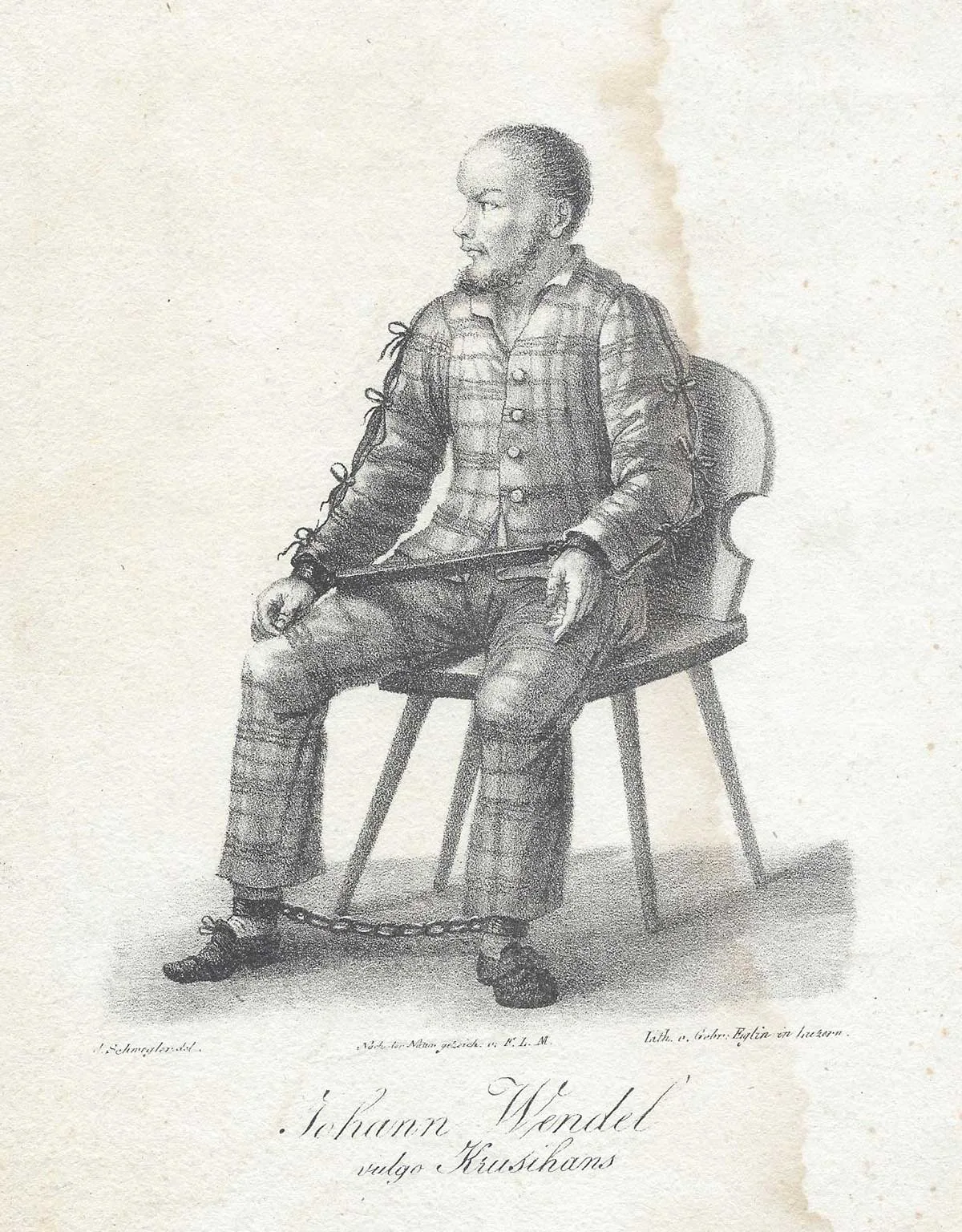

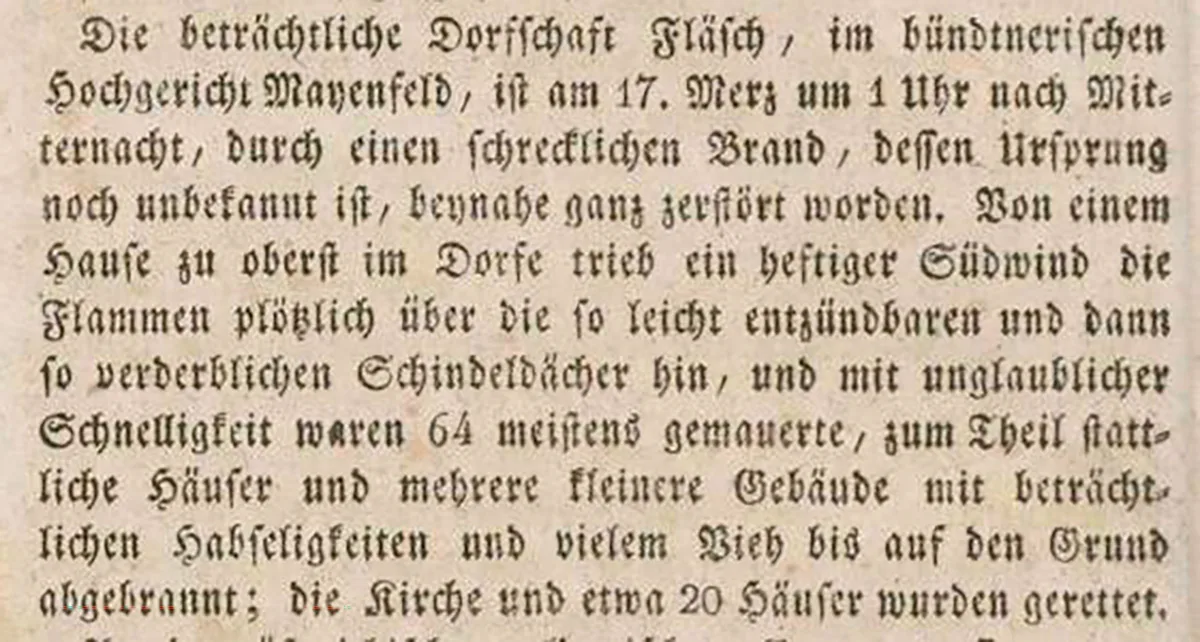

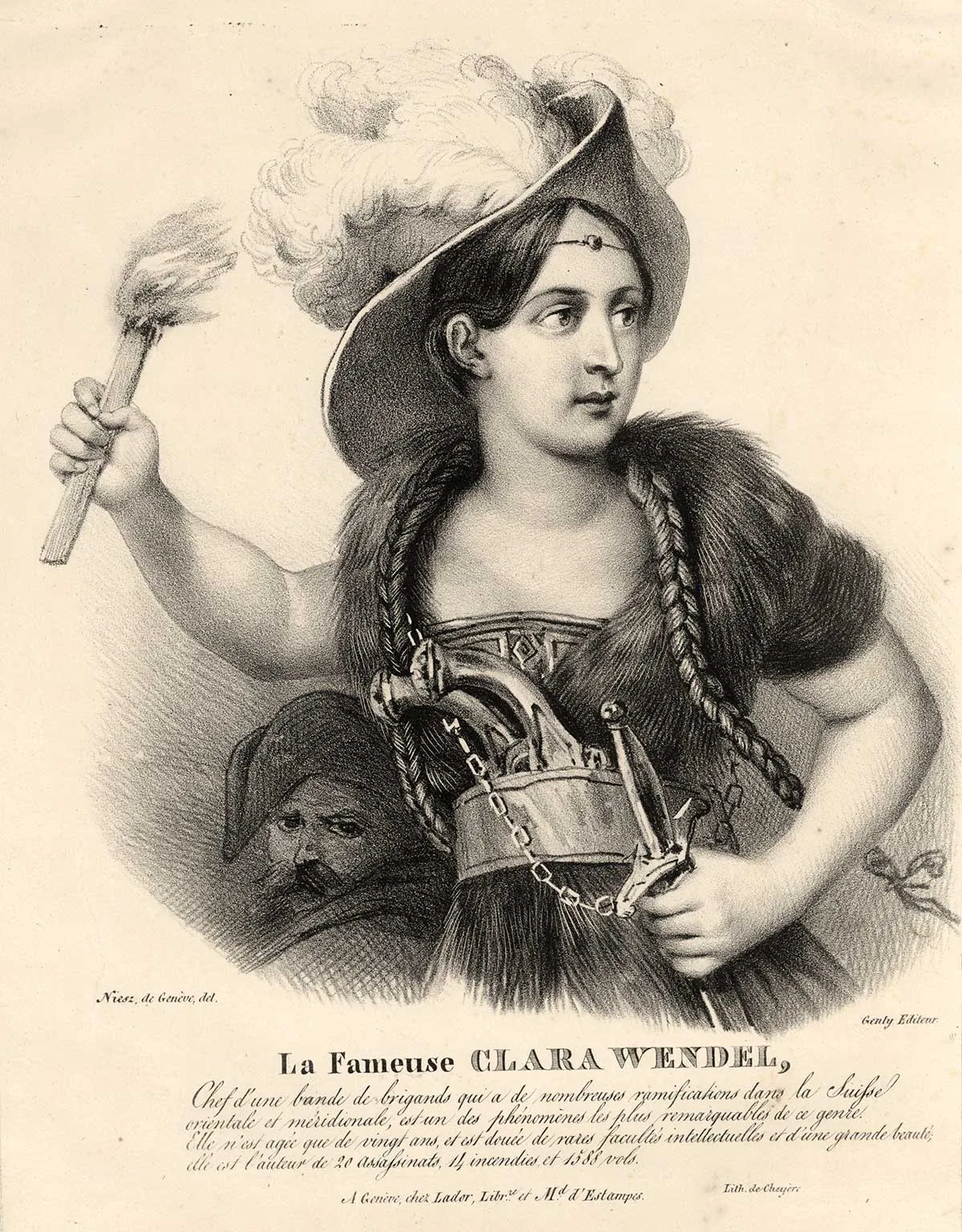

So jedenfalls hatte es Klara Wendel, die Schwester des «Krusihans», berichtet. Und das sei noch lange nicht alles gewesen! Klara zufolge existierte eine weitverzweigte ultramontane Verschwörung quer durch das Luzerner Patriziat: Neben Pfyffer und Corragioni seien auch die Ratsherren Fleckenstein und Segesser sowie die päpstliche Nuntiatur daran beteiligt, zudem Chorrichter Blumer und zwei geheimnisvolle «welsche Pfaffen», welche sich angeblich darauf verstanden, Menschen totzubeten und denen Klara Wendel die Namen «Polentenfresser» und «Meitschifuxer» gegeben hatte. Diese verschwörerische Clique, denen noch viel mehr Ratsherren und Pfarrer angehörten («Wenn ich durch die Stadt gehen könnte, so würde ich manchen kennen!», meinte Klara), habe schon etliche politische Gegner vergiftet und es existiere eine Liste von Personen, die man ebenfalls noch umbringen wolle. Dass auch Ratsherr Segesser zu den Verschwörern gehörte, musste Schultheiss Amrhyn besonders beunruhigen, war Segesser doch sein Schwiegervater! Die Luzerner Regierung ordnete sofort höchste Sicherheitsmassnahmen an: Sie liess das Zeughaus durch Vertraute besetzen und beorderte eine Garnison in die Kaserne. Staatsrat Pfyffer und Kleinrat Corragioni wurden verhaftet und des Mordes angeklagt.

Diese Heimatlosen waren meist Nachkommen von Menschen, die im Verlauf der Frühen Neuzeit ihr Bürger- bzw. Heimatrecht in einer Schweizer Gemeinde verloren hatten. Seit im 16. Jahrhundert den Kommunen die alleinige Pflicht zur Unterstützung ihrer armengenössigen Bürger überantwortet worden war, wurden ärmere Bürger vermehrt aus dem Heimatrecht verdrängt. Zum Verlust des Heimatsrechtes konnte Straffälligkeit führen, aber auch eine zu lange Abwesenheit vom Heimatort, das Umgehen von Heiratsverboten oder illegale Konfessionswechsel. Ein solcher Heimatrechtsverlust führte in der Regel zur Vertreibung aus der Heimatgemeinde und zwang die Betroffenen in eine nicht-sesshafte Lebensweise. Dieses Leben auf der Landstrasse war «ein ständiger Kampf ums Überleben und spielte sich in einem gesellschaftlichen Raum ab, der geprägt war durch permanente Repression und soziale Stigmatisierung». Man lebte von der Hand in den Mund – wenn man Glück hatte, konnte man sich als Gelegenheitsarbeiter verdingen, zuweilen blieb aber nur noch Kleinkriminalität zur Subsistenzsicherung. Klara Wendels Vater Niklaus zum Beispiel arbeitete als wandernder Zeinenmacher, während Mutter Katharina die Familie (Klara und vier weitere Kinder) zusätzlich mit Betteln und kleinen Diebstählen über Wasser hielt.

Heimatrecht für alle

Während ihr Bruder Hans bereits 1831 im Zuchthaus gestorben war, blieb Klara Wendel bis 1837 in Haft. Dann wurde sie provisorisch der Gemeinde Luzern zugeteilt und lebte dort als Armengenössige viele Jahre als Zwangsinsassin in einer «Korrektionsanstalt», bis sie dann endgültig in Luzern eingebürgert wurde. Die letzten Jahre ihres Lebens wohnte sie in Malters und St. Urban, wo sie 1884 im Alter von 80 Jahren starb.