Die Antikommunisten von Genf

Der Genfer Anwalt Théodore Aubert war treibende Kraft hinter der Entente internationale anticommuniste. Die Organisation agierte aus der Calvinstadt heraus und hatte Kontakte in die höchsten politischen Kreise.

Die Dritte Internationale

Die Dritte Internationale, auch Komintern (Kommunistische Internationale) genannt, war ein weltweiter Zusammenschluss kommunistischer Parteien. Sie wurde 1919 in Moskau gegründet und hatte das Ziel, die Ideen der russischen Oktoberrevolution international zu verbreiten und kommunistische Regierungen zu fördern. Die Organisation wurde 1943 aufgelöst, um die Zusammenarbeit der Sowjetunion mit den westlichen Alliierten im Kampf gegen Deutschland nicht zu gefährden.

Dieses sensationelle Urteil und die rasche Verbreitung von Auberts Plädoyer durch die Medien bestärkten den Genfer, einen internationalen Kreuzzug gegen den Bolschewismus zu beginnen. Unterstützt wurde er dabei von Georges Lodygensky, dem ehemaligen Delegierten des zaristischen Roten Kreuzes.

Das Büro bemühte sich, EIA-Zellen in verschiedenen Ländern zu gründen, häufig durch Rekrutierung aus bestehenden bürgerlichen und nationalistischen Kreisen. Aubert sprach Persönlichkeiten der konservativen Genfer Elite an und konnte ab 1926 Oberst Alfred Odier als Verbindungsmann zum Generalstab der Armee gewinnen. In weniger als zehn Jahren gelang es Théodore Aubert, eine Vielzahl von Vertretern der bürgerlichen Rechten aus der ganzen Schweiz für die Entente zu begeistern. Zu den Unterstützern gehörten unter anderem der Zürcher Bankier Hans de Schulthess, Oberstdivisionär Guillaume Favre, der Waadtländer Nationalrat Jean de Muralt oder ab 1936 der Schweizer Gesandte in Rom, Georges Wagnière, der im selben Jahr auch Mitglied des IKRK wurde.

Einflussreiches Netzwerk

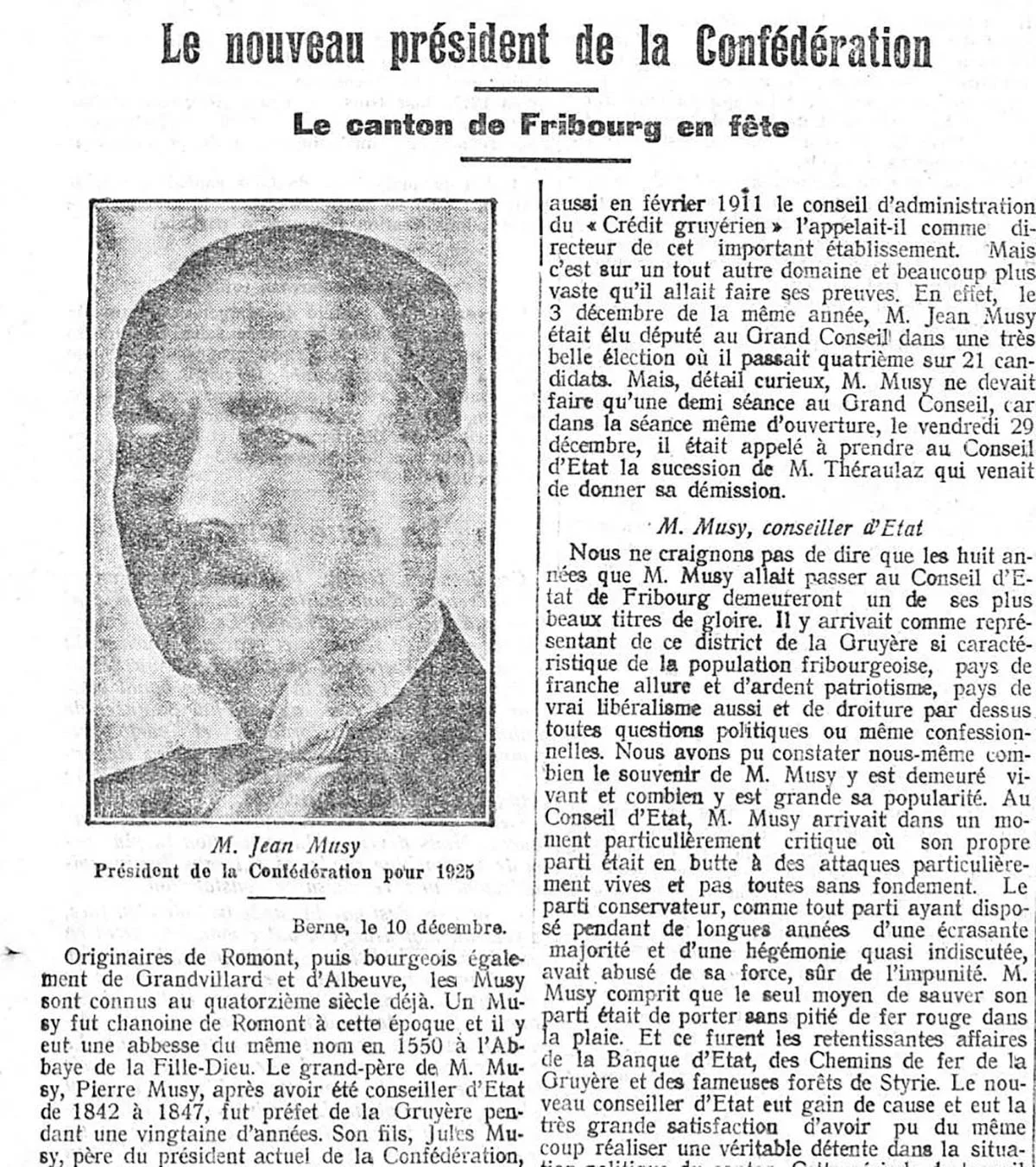

Die EIA versuchte auch, Einfluss im Schweizer Parlament zu gewinnen. Jean de Muralt stellte 1931 eine Gruppe antibolschewistischer Nationalräte zusammen, darunter Henri Vallotton und Pierre Rochat. Aubert wurde im November 1935 auf der Liste der Union nationale, einer faschistischen und antisemitischen Gruppierung in Genf, ins Parlament gewählt. Ab 1929 pflegte Aubert eine enge Beziehung zu Jean-Marie Musy, Bundesrat und Vorsteher des Finanz- und Zolldepartements, mit dem er seine Abneigung gegen das bolschewistische Regime teilte.

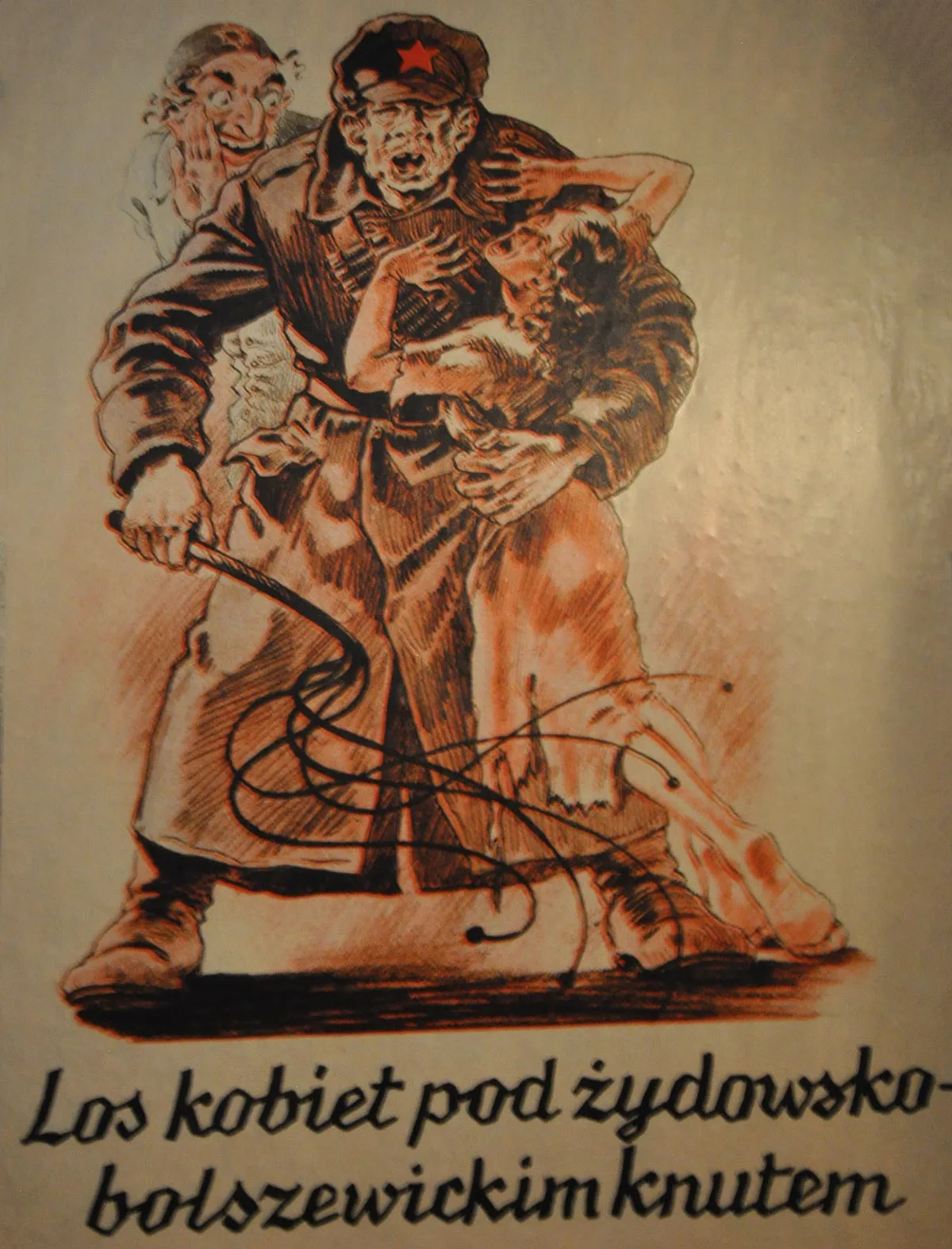

Bis in die ersten Kriegsjahre des Zweiten Weltkriegs hinein konnte die EIA deshalb gross angelegte Propagandakampagnen durchführen, etwa auf dem Balkan, gesteuert durch das Zentrum für antikommunistische Studien in Rom. Im Spanischen Bürgerkrieg, in dem zwischen 1936 und 1939 die halbe Welt involviert war, unterstützte die EIA das Lager von General Franco mit Propagandakampagnen. Darin stellte sie den Krieg als Kampf der christlichen Zivilisation gegen den bolschewistischen Barbarismus dar.

Nach dem Zweiten Weltkrieg verlor die Entente an Einfluss, nicht nur wegen der Rolle der Sowjetunion im Kampf gegen das Dritte Reich, sondern vor allem auch wegen der Anerkennung Moskaus durch die Schweiz. Der Krieg hatte auch zu neuen Gleichgewichten geführt, die den antikommunistischen Kampf eher in die amerikanischen Sphären verschob. Théodore Aubert und Georges Lodygensky beschlossen, den Verein zu zu schliessen und die Bibliothek und das Archiv der Organisation der Bibliothèque publique et universitaire de Genève zu vermachen. Natürlich, nachdem sie die Dokumente sorgfältig gesichtet hatten.