Bibliothèque de l’ETH, archives photographiques

La peste blanche

Si le coronavirus répand aujourd’hui la peur, l’angoisse et l’insécurité en Suisse, il y a un siècle, c’est la tuberculose et la grippe espagnole qui faisaient rage dans notre pays.

Il y a exactement cent ans, Hans Castorp était envoyé en cure à Davos. Atteint de tuberculose, il trouva dans ce sanatorium de montagne une bourgeoisie blasée, se complaisant dans son ennui et sa souffrance. Jeux de patience, concerts de musique de chambre, philatélie, orgies de gâteaux et de chocolat… La société de ces lieux de cure, renfermée sur elle-même, offrait un curieux mélange de mort et de divertissement.

Sauf que ce Hans Castorp, qui nota aussi à Davos un goût certain pour les chicaneries et les agacements sans fin, n’a jamais existé. Il est né de l’imagination du grand écrivain Thomas Mann (1875-1955), qui en fit le personnage principal de son roman La Montagne magique, rédigé à partir de 1920. Le livre connut un succès mondial. Paru en 1924, il atteignit en quatre ans le tirage phénoménal de 100 000 exemplaires. Thomas Mann reçut en 1929 le prix Nobel de littérature. L’œuvre fut rééditée et traduite en 27 langues. L’image de la tuberculose, soignée dans une clinique de montagne suisse, fit florès partout dans le monde.

Mais si La Montagne magique est sans conteste une œuvre majeure du XXe siècle, le roman ne reflète guère la réalité. La tuberculose n’était pas une maladie de riches nantis, mais le mal des pauvres, dépourvus des moyens nécessaires pour financer une cure.

Deux infirmières en 1920: elles assuraient un service continu.

Collection Rogenmoser, Erica Albisser-Iten, Oberägeri

PHTISIE OU MORT BLANCHE

Si le coronavirus affecte aujourd’hui surtout les personnes relativement âgées souffrant déjà d’autres pathologies, au siècle dernier la tuberculose touchait d’abord les individus habitant des logements exigus, précaires, à l’atmosphère viciée. Il s’agissait d’une maladie sociale qui, à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, s’abattit sur les habitants des immeubles surpeuplés et des arrière-cours obscures. La tuberculose, aussi appelée «phtisie», «peste blanche» ou «mort blanche», demeura la maladie la plus répandue parmi le peuple même après la découverte en 1882 par le microbiologiste Robert Koch du bacille responsable, qui porte aujourd’hui son nom, et la mise au point d’un médicament, la tuberculine. Sa forme pulmonaire fit plus de 50 000 victimes en Suisse entre 1916 et 1925 et on estimait qu’elle tuait une personne sur sept!

Isabelle Kaiser, écrivaine originaire du canton de Nidwald et elle-même tuberculeuse, publia dans le Nidwaldner Volksblatt du 1er août 1921 un poème intitulé Der moderne Drache (Le dragon des temps modernes):

«Le monde d’aujourd’hui serait très avancé,

Les dragons, nous dit-on, appartiennent au passé. […]

Pourtant, ô mon peuple, vole de par le monde

Un monstre dont le gosier immonde

Rompt sans se démonter les liens les plus sacrés,

Fait de corps jeunes encore un objet de dégoût.

Un vautour menaçant qui tourne autour de nous

S’immisce dans les poitrines tendres,

Trafiquant de la mort, du deuil, de nos cendres.

Là où il passe, l’air disparaît. [...])»

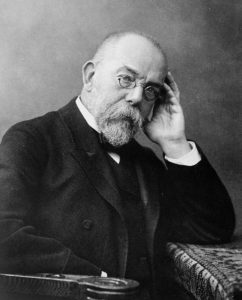

Robert Koch, médecin et microbiologiste allemand.

Wikimédia

Le choix des termes illustre bien la détresse des contemporains: la tuberculose prend l’apparence d’un «dragon des temps modernes» et d’un «vautour menaçant». Mais comme si cela ne suffisait pas, le mal du siècle se doubla en 1918 de l’épidémie de grippe espagnole. Entre juillet 1918 et juin 1919, cette dernière tua 24 449 personnes rien qu’en Suisse, devenant ainsi la catastrophe la plus meurtrière du pays au XXe siècle.

Halle de repos pour tuberculeux: hôpital Pourtalès de Neuchâtel.

Bibliothèque de l’ETH, archives photographiques

CONTACT DIRECT OU GOUTTELETTES EN SUSPENSION

Tout comme la tuberculose, la grippe espagnole se transmettait par contact direct ou via des gouttelettes en suspension – des voies qui nous sont familières en ces temps de coronavirus. Après la contamination, elle prenait un tour impressionnant. Outre les symptômes grippaux habituels, les malades voyaient leur visage se couvrir de taches, ils crachaient du sang, leur corps se décolorait, et ils finissaient par étouffer. Les cadavres violets s’empilaient. En octobre 1918, le célèbre écrivain Stefan Zweig nota dans son journal zurichois: «Une pandémie à côté de laquelle la peste de Florence ou les autres histoires rapportées dans les annales semblent une plaisanterie. Elle dévore chaque jour 20 000 à 40 000 personnes.»

Après deux vagues, la courbe épidémique finit par s’aplanir. Celle de la tuberculose, en revanche, persista. Dans tous les pays, les médecins tenaient des conférences. Dans les salles de restaurants des villes, on organisait des séances de cinéma éducatif visant à éclairer le peuple et à éradiquer ce «fléau de l’humanité», comme le rapporte en 1921 les Luzerner Neusten Nachrichten. On ne parlait pas de distanciation sociale comme aujourd’hui, mais on avertissait largement à coup de semonces péremptoires: «Celui qui crache par terre crache dans les poumons de son voisin!» Des cantons et des organisations caritatives privées, comme la Ligue pulmonaire, créèrent des cliniques spécialisées dans toute la Suisse. À la fin des années 1920, la Suisse ne recensait pas moins de 88 sanatoriums, similaires à celui décrit par Thomas Mann dans son célèbre roman.

Femme atteinte de tuberculose.

Bibliothèque de l’ETH, archives photographiques

Erich Kästner, écrivain apprécié des petits et des grands.

Wikimédia

Davos ressentit le besoin de redorer son image, car l’écrivain allemand avait «nui à sa réputation d’un point de vue sanitaire». Pour ce faire, l’association locale des transports commanda à Erich Kästner, auteur d’ouvrages humoristiques, un roman présentant Davos sous un meilleur jour. Il s’exécuta, mettant en scène un personnage nommé Alfons Mintzlaff, et intitula son livre Der Zauberlehrling (L’apprenti magicien, non traduit), en référence à La Montagne magique (Der Zauberberg en allemand) de Mann et au Faust de Goethe. L’ouvrage ne rencontra pas le succès escompté: en général, les histoires choc se vendent mieux que les récits ingénus – une règle qui prévaut encore aujourd’hui.