Les «voies des Polonais» du Safiental

Durant la Seconde Guerre mondiale, de nombreux internés militaires polonais et français participèrent à la construction de chemins et de routes dans différentes régions de Suisse. Ils furent notamment astreints à ce travail dans la vallée du Safiental, dans des conditions parfois très pénibles.

Afin de ne pas concurrencer l’économie locale avec une main-d’œuvre bon marché, le gouvernement suisse décida de limiter l’engagement de ces soldats à l’agriculture ainsi qu’à la construction et à l’entretien de chemins et routes. Si les soldats français purent rentrer chez eux dès janvier 1941, les soldats polonais restèrent en Suisse jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le canton des Grisons comptait plusieurs camps d’internés, notamment à Coire, à Rodels et à Cazis. Durant les travaux, les soldats vivaient dans des camps aménagés près des chantiers, notamment dans la vallée du Safiental.

Ce passage n’a toujours eu qu’une importance régionale, l’activité économique des communautés de Walser établies dans ces vallées étant surtout orientée vers le sud. Si les paysans de la région empruntaient cette route pour rejoindre les marchés de bétail de Thusis ou du Tessin, seule la vallée de Vals disposait d’un véritable sentier muletier passant par le col. Entre 1942 et 1943, des internés polonais construisirent un chemin reliant Turrahus au col en passant par l’alpage de Falätscha. Les communes, qui manquaient d’argent avant la guerre, obtinrent donc gratuitement un nouvel accès au col.

Le tronçon reliant les chalets de l’Alp Falätscha à ceux de l’Alp Tomül est en cours de restauration depuis 2018. Les travaux ne pouvant être réalisés qu’en été, il faudra sans doute encore un ou deux ans pour que le chantier soit terminé. Construit par des internés, ce chemin est également représentatif des travaux d’aménagement entrepris par l’Armée suisse à cette époque, souligne l’historien Cornel Doswald.

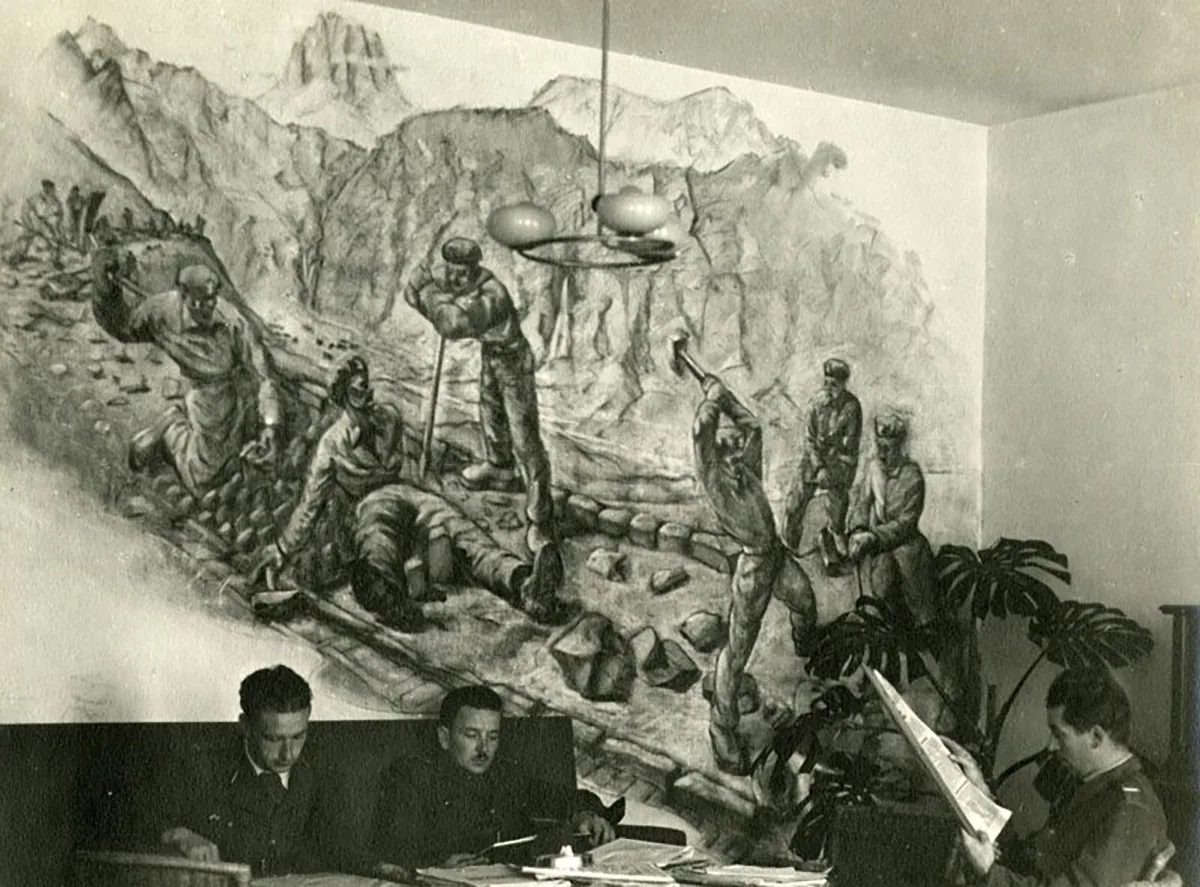

Le travail dans les montagnes était rude et exigeait de la discipline. Musée polonais de Rapperswil /

Logés dans une étable

Après une longue marche depuis Bonaduz, les soldats furent surpris à leur arrivée par une tempête de neige. Logés dans une étable dépourvue d’installations sanitaires, ils protestèrent contre ces conditions déplorables dans une lettre adressée au Comité international de la Croix-Rouge (CICR) à Genève, conservée aux Archives fédérales. Le commandant en charge du camp qualifia plus tard ce courrier de «lettre insolente, pleurnicharde et peu militaire». La situation des Polonais ne s’améliora guère: seuls les officiers et les sous-officiers furent transférés dans des logements plus confortables.

Dans le Safiental, notamment au col du Tomül, au Güner Lückli ou sur le chemin de la Grossalp, une série de pierres et de plaques commémoratives rend hommage à l’engagement des soldats polonais. Certaines d’entre elles furent complétées en 1995 par des inscriptions sur des plaques de bronze, à l’initiative du groupe de travail des anciens internés.

Parmi les ouvriers figurèrent aussi des étudiants internés des camps universitaires de Winterthour et de Fribourg. Témoignage de cet engagement, une fresque illustrant le travail des Polonais dans le Safiental ornait même une salle de séjour du camp universitaire de Winterthour. Cette grande peinture murale, documentée par des photos, fut toutefois détruite lors de la transformation du bâtiment.