D’une arrière-cour zurichoise au cœur de la révolution

À Berne et à Zurich, Lénine rassemble les ingrédients d’une réaction idéologique qui secouera le monde entier. À ses yeux, les camarades suisses nagent dans le romantisme social et l’opportunisme.

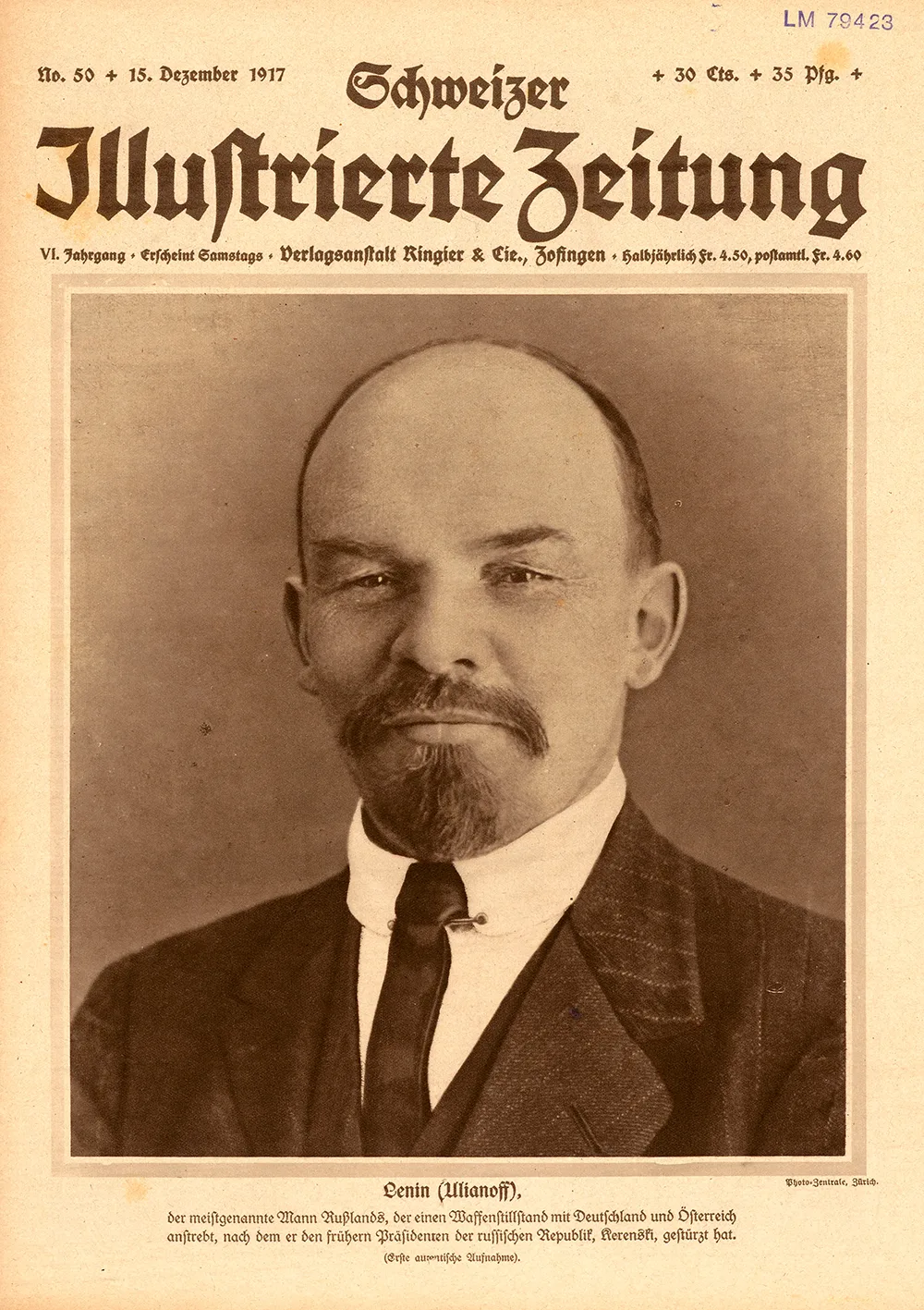

Radicalisation en exil

Une fois son exil terminé, vers 1900, il parcourt l’Europe, lisant, écrivant et semant le trouble, désormais sous le nom de guerre «Lénine». En 1903, il se rend à Genève, puis à Munich, où il publie son traité politique «Que faire?», qui plaide en faveur d’un parti strictement géré par des professionnels. Il passe ensuite à l’action à Londres, où il inscrit la «dictature du prolétariat» dans le programme du Parti socialiste ouvrier de Russie et dresse ses bolcheviks (du russe «большинств», majorité), radicaux, contre les mencheviks («меньшинство», minorité), modérés.

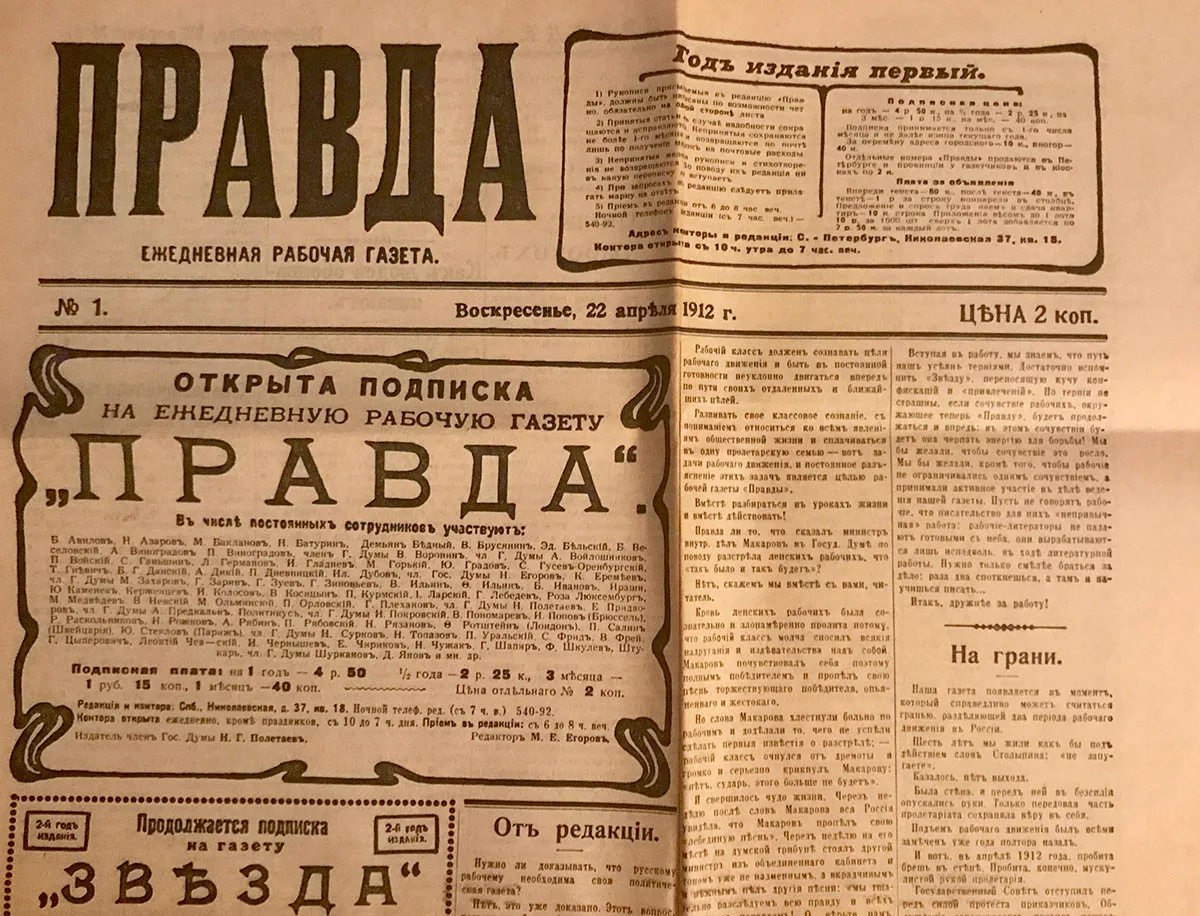

Alors que la première révolution russe éclate en 1905, il retourne dans sa patrie, mais doit de nouveau s’exiler en 1907 en Finlande, puis en 1908 à Genève. Pendant un certain temps, il sème le trouble depuis Paris, apparaît dans le village de Poronin, près de Cracovie, et lance en 1912, toujours depuis l’étranger, le journal «Pravda» (mot russe pour «vérité»). Lorsqu’éclate la Première Guerre mondiale à la fin de l’été 1914, il se trouve dans le royaume de Galicie et de Lodomérie, en Autriche-Hongrie, où il est immédiatement considéré comme un étranger ennemi. Il fut finalement autorisé à rejoindre un État neutre.

«Fortement imprégné de bien-pensance»

Lénine éprouve bien des difficultés avec les sociaux-démocrates suisses. Robert Grimm, homme d’influence bernois, échange constamment avec lui, mais n’en rejette pas moins la violence révolutionnaire et la dictature prolétarienne. Ernst Nobs, autrefois rattaché à l’aile gauche du parti, se tient à distance. D’autres, comme les conseillers nationaux romands Charles Naine et Ernest Paul Graber, évitent tout bonnement Lénine. En dehors de son cercle restreint de partisans, il est vu comme un «sectaire profondément tordu», un «trouble-fête excentrique». Il estime de son côté ses camarades suisses être des opportunistes pacifistes et dociles.

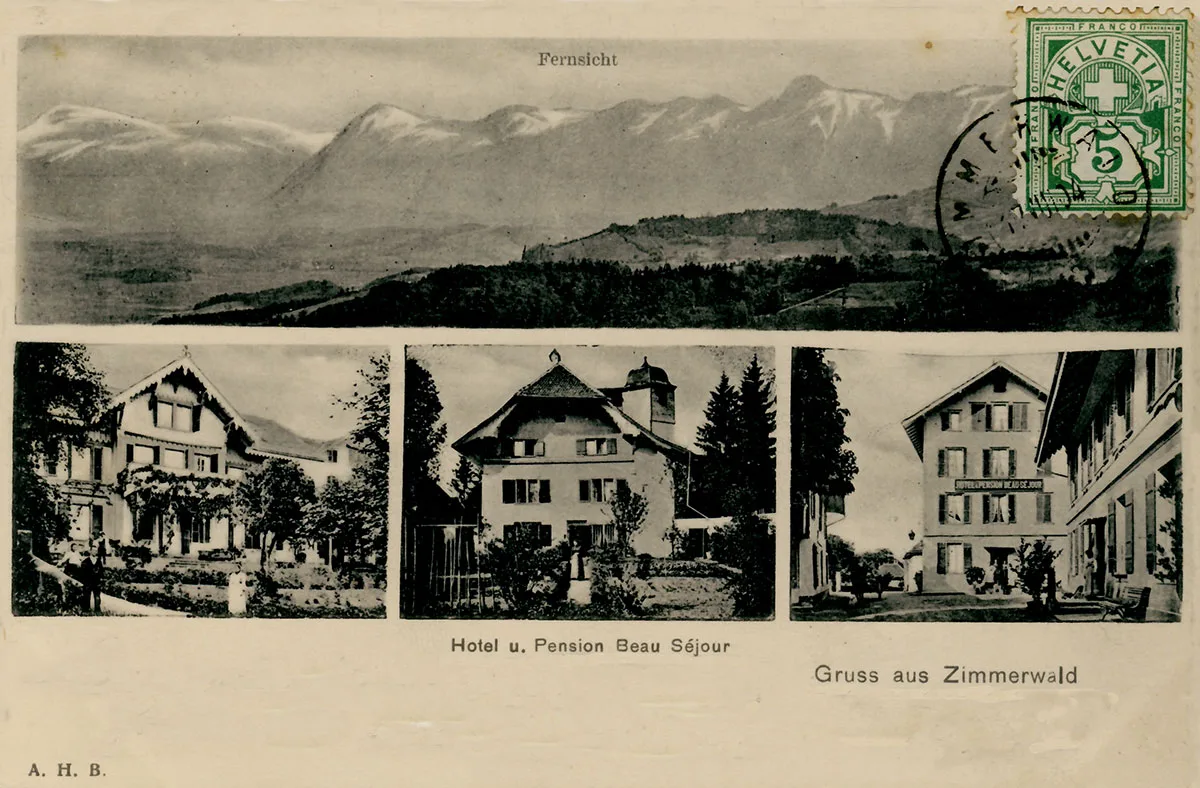

Les «ornithologues» de Zimmerwald

À Zimmerwald comme à la conférence suivante, organisée en 1916 à Kiental, Lénine s’incline en prononçant cette phrase, qui deviendra le slogan de la guerre civile. Il gagne néanmoins en réputation auprès des socialistes révolutionnaires d’Europe. Il nomme son mouvement «Zimmerwalder Linke», nouveau synonyme de bolchévisme. Trotski, finalement rangé à son avis, décrira cette période en ces termes: «C’est à Zimmerwald que Lénine tendit fortement le ressort pour une future action internationale. Dans ce petit village de la montagne suisse, il posa les premières pierres de l’Internationale révolutionnaire.»

Une dangereuse théorie née à Zurich

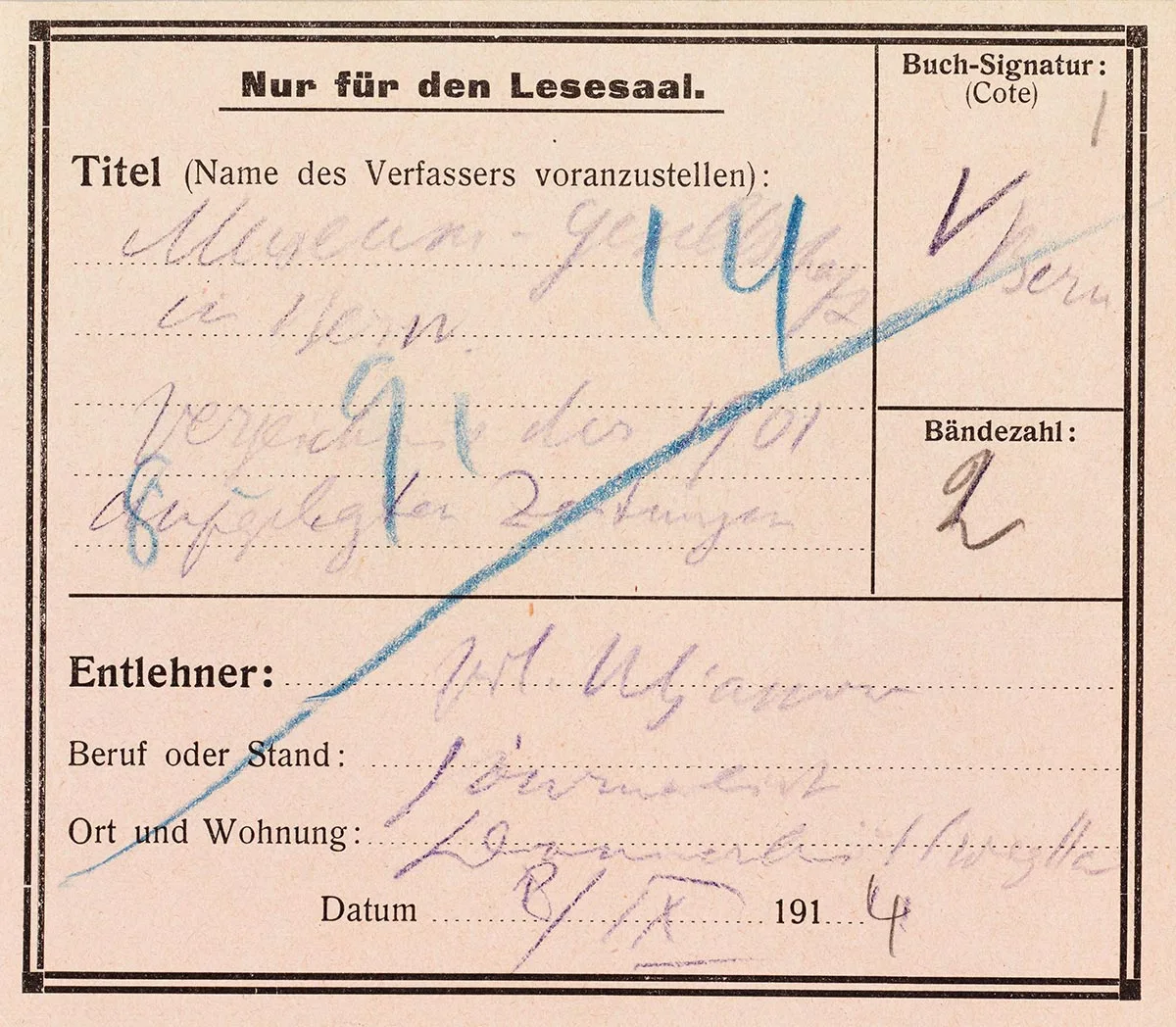

Lénine travaillait du matin au soir avec discipline: dans la bibliothèque centrale, dans la «Centrale pour la littérature sociale» au Seilergraben, à la Museumsgesellschaft du Limmatquai, à la maison syndicale «Eintracht» sur le Neumarkt. Son livre «L’Impérialisme, stade suprême du capitalisme», paru en août 1917, constitue «l’arme intellectuelle déterminante du communisme mondiale dans sa confrontation avec la société et le système de valeurs capitalistes», selon l’historien Willi Gautschi. Toujours d’après lui, c’est en Suisse que Lénine a rédigé presque tous les écrits fondamentaux sur lesquels repose le bolchevisme. «Il n’est pas exagéré de dire que la poudre intellectuelle à laquelle il a été mis le feu lors de la révolution d’Octobre a été fabriquée par Lénine en Suisse, et diffusée par ses partisans depuis ce même pays». Alexandre Soljenitsyne, le dissident russe qui a lui-même vécu deux ans à Zurich dans les années 1970, a lui aussi vu dans l’exil suisse «les années décisives au cours desquelles Lénine a jeté les bases de l’État soviétique».