«Kaffee aus Helvécia»

Überraschende Einblicke in die Schweizer Kolonialgeschichte im Johann Jacobs Museum in Zürich.

Ein Esstisch mit blütenweissem Damast, feines Porzellan, Kristall, Silber. Gestärkte Servietten, Blumen, Lüster. Nach dem Dinner ziehen sich die Herren mit Zigarren ins Herrenzimmer oder die Bibliothek zurück. Die Damen nippen im angrenzenden Wintergarten an ihren Mokkatässchen.

So ungefähr stellen wir uns, angeleitet vom Fernsehen, das Leben der besseren Gesellschaft in der Belle Epoque vor. An diese denkt man fast unweigerlich, wenn man den zentralen Salon im Erdgeschoss des Johann Jacobs Museum am Zürcher Utoquai betritt. Zwar wurde die gründerzeitlich anmutende Villa von 1913, die zuvor das Jacobs-Kaffeemuseum beherbergte, vom bekannten Architekturbüro Miller Maranta aufgefrischt: repräsentativ mit ironischem Touch. Oder wie sonst soll man Lampenschirme interpretieren, die an Boxershorts erinnern?

Aber gerade der ausladende Esstisch mit seinem an den Rändern bestickten weissen Tischtuch wirkt wie das Überbleibsel einer Epoche, in der Frauen mit der Aussteuertruhe durchs Leben reisten. Doch der Schein trügt. Wider Erwarten ranken sich hier keine Blumen oder Initialen, sondern Namenslisten und Zahlen in der schön geschwungenen Schrift historischer Register am Rand entlang. Daneben prangt ein amtliches Siegel mit Schweizerkreuz. «Agence Consulaire Suisse Léopoldine», liest man in edelster St. Galler Lochstickerei.

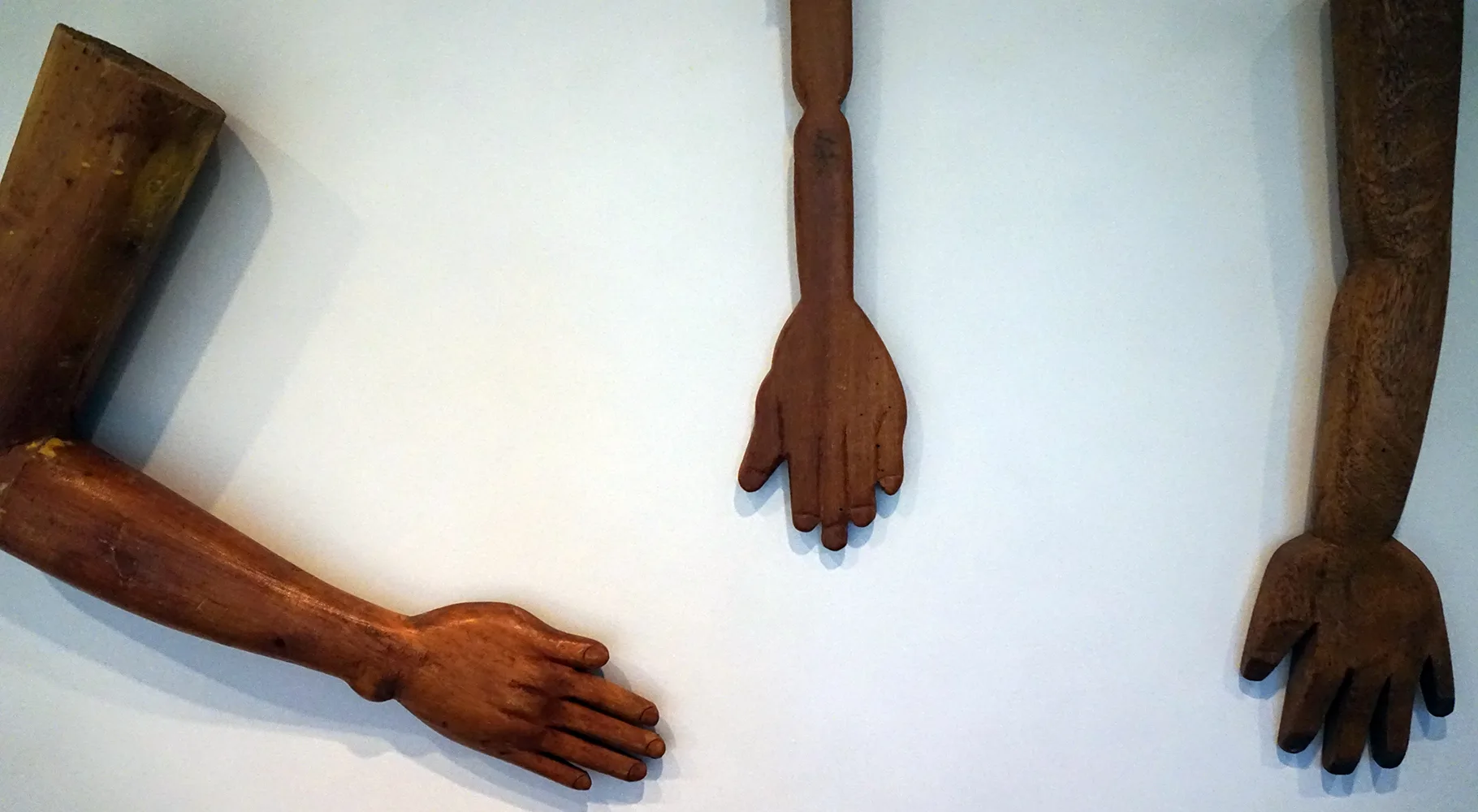

Serie von Votivgaben oder Ex-votos, die aus Dankbarkeit der Kirche gestiftet werden. Holz, verschiedene Masse, spätes 19. Jahrhundert. Foto: Johann Jacobs Museum

Noch nie von Leopoldina gehört? Kein Wunder, wir haben es hier mit einem Kapitel der Schweizer Kolonialgeschichte zu tun, das nicht ganz so blütenweiss ist wie die Tischdecke. Schweizer Kolonialgeschichte? Ja, auch die gibt es, obwohl sich die Einsicht in ihre Existenz wie auch in die Notwendigkeit ihrer Aufarbeitung hierzulande nur schleppend durchsetzt. Die Ausstellung leistet einen Beitrag dazu.

Das Tischtuch ist ein Werk der 1983 geborenen Schweizer Künstlerin Denise Bertschi und führt ins Herz der Kolonie Leopoldina. Sie wurde 1818 in Bahia (Brasilien) von Deutschen und Schweizern gegründet, die der damaligen Armut in ihrer Heimat entfliehen wollten. Binnen kurzem entwickelte Leopoldina sich zu einer der weltweit grössten Kaffeeplantagen. Möglich war dies nur, weil den Kolonialherren billige schwarze Sklaven zur Verfügung standen. Selbst nach dem offiziellen Ende der Sklaverei 1888 in Brasilien waren diese oft noch wirtschaftlich von ihren einstigen Besitzern abhängig. Die Namen auf dem Tischtuch sind die von Schweizer Sklavenhaltern. Die Zahlen dahinter bezeichnen die Anzahl ihrer Sklaven.

«Bem vindo a Helvécia», Denise Bertschi, 2017

Denise Bertschi führt uns auch direkt an den Ort des Geschehens, der heute Helvécia heisst und als staatlich anerkannte «Quilombola» gilt, als Niederlassung ehemaliger Sklaven. In einer der zwei Videoinstallationen begleiten wir Nachkommen der einstigen Sklaven zum überwucherten, nahezu vergessenen Friedhof von Leopoldina; in der anderen werden wir mit ihren von Generation zu Generation weitergegebenen mündlichen Überlieferungen konfrontiert. Diese Erzählungen trüben das Bild, das die raren historischen Quellen und Berichte zeichnen. Letztere scheinen vor allem darauf angelegt, die Kolonisatoren und Händler als Lichtgestalten und Boten der Zivilisation darzustellen. Die dabei ausgeübte Gewalt gilt als notwendiges Übel. Die Ausbeutung wird schöngeredet.

Ein idealisiertes, idyllisch aufgeräumtes Leopoldina wird uns auch in zeitgenössischen Aquarellen und dem Auszug aus einer Reisebeschreibung von Johann Jakob von Tschudi 1866 vorgeführt. Immerhin erwähnt Tschudi ohne Umschweife die Bedeutung der Sklavenhaltung für den Erfolg der Kolonie. Diese hätten «im allgemeinen» eine «humane Behandlung» genossen. Was das hiess, sehen wir ein paar Schritte weiter, wo Instrumente zur Züchtigung von Sklaven ausgestellt sind, etwa ein schmiedeiserner Maulkorb.

An das ambivalente Verhältnis der Europäer zu den schwarzen Sklaven erinnert ein Ensemble schwarzer Puppen aus dem 20. Jahrhundert. Eines dieser früher so genannten «Negerbäbis» trägt ein üppiges Taufkleid in St. Galler Lochstickerei. Die Schweizer exportierten nicht nur den aufgrund seiner exzellenten Qualität begehrten Kaffee aus Leopoldina nach Europa. Sie importierten neben der Religion auch ihre Stickmaschinen nach Brasilien. Lochstickerei ist in der Region bis heute beliebt.

Im Hintergrund Puppe mit Taufkleid in St. Galler Lochstickerei. Foto: Johann Jacobs Museum

Weitere Exponate schlagen den Bogen bis in die Gegenwart. Besonders neugierig macht das leider nur knapp erläuterte Fotoarchiv eines gewissen Flavio de Carvalho, der in den späten 1930er-Jahren die modernistische «Republik Leopoldina» zu gründen versuchte. Zeitgenössische Akzente setzen einige von Stammeskulturen beeinflusste Kunstwerke und ein selbstgebastelter Kaffeekarren, wie er heute noch von Strassenverkäufern in Bahia benutzt wird.

Wer nun einen Überblick zur Geschichte Leopoldinas erwartet, wird enttäuscht, denn diese Geschichte gibt es so noch gar nicht. Die Ausstellung versteht sich als Indiziensammlung, die erste Spuren legen und zu weiteren Fragen anregen will.

Sie ist Teil eines neuartigen Museumskonzepts, das der Konservator Roger M. Buergel, der 2008 auch schon mal eine «Documenta» geleitet hat, seit Beginn seiner Tätigkeit 2014 im Johann Jacobs Museum verfolgt. Er stellt hier anhand von Fallstudien kunst- und kulturgeschichtliche Themen vor, die zunächst abseitig erscheinen mögen. Doch für regelmässige Besucherinnen und Besucher des Hauses schält sich hier eine grundlegend neue Konzeption von Kunstgeschichte als postkolonialer Kulturgeschichte heraus.

Das Johann Jacobs Museum führt exemplarisch vor, wie man auch mit Ausstellungen im Westentaschenformat interessante, ja brisante Fragen stellen kann. Der Mief des einstigen «Kaffeemuseums», an das nur noch ein dekorativer Wandfries aus historischen Utensilien erinnert, ist wie weggeblasen. Was umso bemerkenswerter ist, als die Gründerfamilie Jacobs ihr Vermögen mit jenem Kaffee gemacht hat, der wie nur wenige andere Rohstoffe mit einer langen Geschichte unfairer Arbeitsverhältnisse verbunden ist.