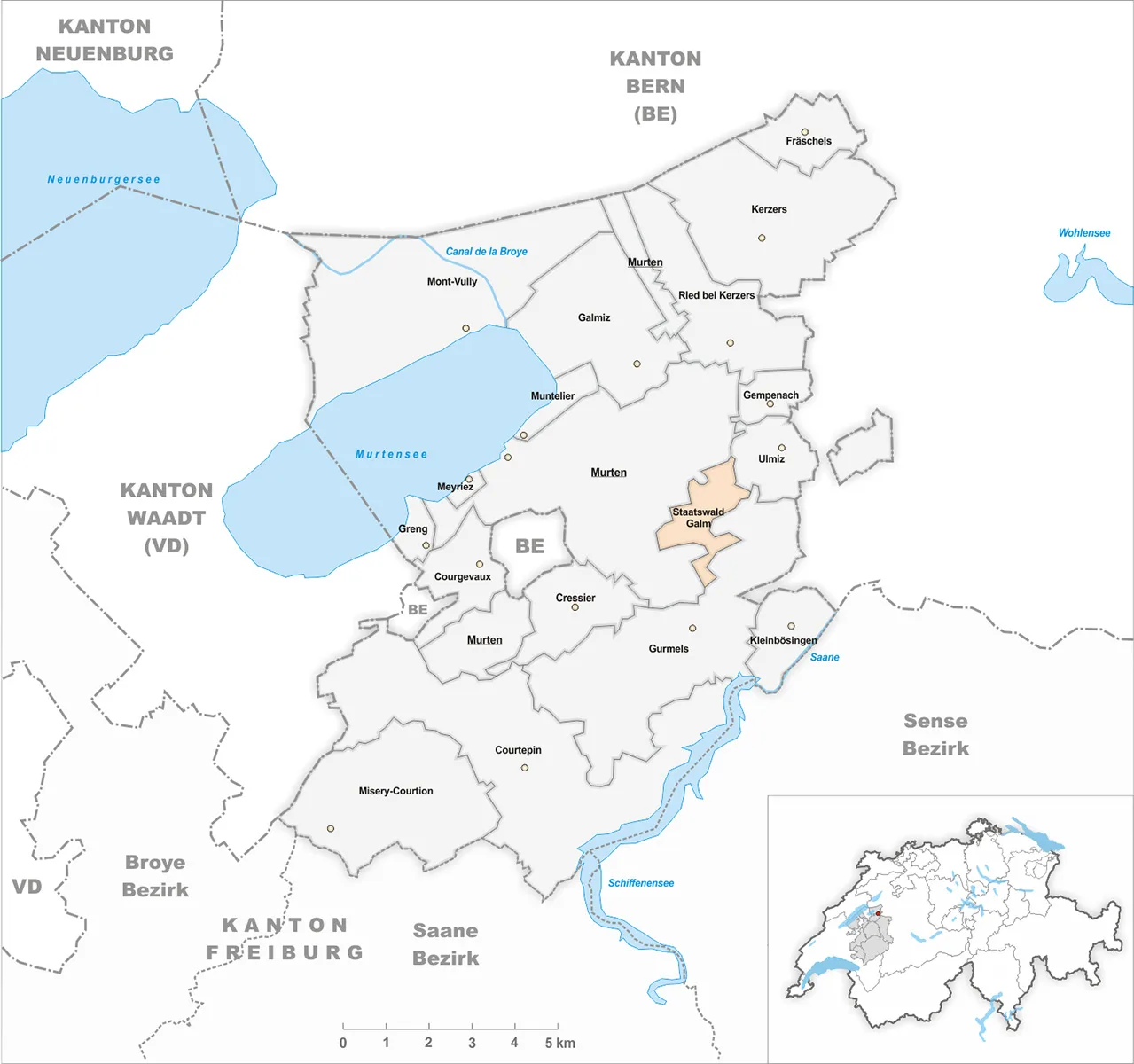

Eine Gemeinde ohne EinwohnerInnen – dafür mit Eichen

Das Ende der Helvetischen Republik war eine Zeit der Neuordnung. Es entstand damals auch ein Schweizer Unikum: Eine Gemeinde ohne Einwohnerinnen und Einwohner – aber mit Eichen aus der Geburtsstunde der Nachhaltigkeit.

Mehr als nur administrativer Sonderfall

Da muss also jemand nachgeholfen haben. Es waren die Obrigkeiten von Bern und Freiburg. Sie erteilten 1713 dem Schultheissen von Murten den Befehl, zwei grosse Waldflächen zu roden und dort Eichen zu pflanzen. In den beiden Bereichen des Galmwalds, die auf der Landkarte als Unter- und Obereichelried bezeichnet sind, entstand so ein ursprünglich rund 100 Hektar grosser Eichenwald. Noch heute stehen dort einzelne Eichen, die aus der Saat von damals hervorgegangen sind.

Über die Gründe und den Zweck des Befehls von 1713 findet man in der überschaubaren Literatur zum Thema nichts Abschliessendes. Unbestritten ist, dass Wald bis in die Frühneuzeit die zentrale Ressource war. Er bot Nahrung, Heiz- und Baumaterial – das ist uns heute noch bewusst, weil es ja immer noch ein bisschen so ist. Weniger bekannt ist, dass Wald lange Zeit auch Weide war. So durften zum Bespiel die Bauern rund um den Galmwald ihre Schweine zur Mast in den Wald treiben und dort weiden lassen. Das entsprechende Recht, das die gnädigen Herren gewährten, hiess «Acherum». Andernorts gab es eigens angelegte Weidewälder, so etwa auf dem Gut von Schloss Wildenstein im Baselbiet. Dort ist der «Wytwald» aus freistehenden, zum Teil 500-jährigen Eichen heute noch zu sehen.

Wandel der Waldwirtschaft

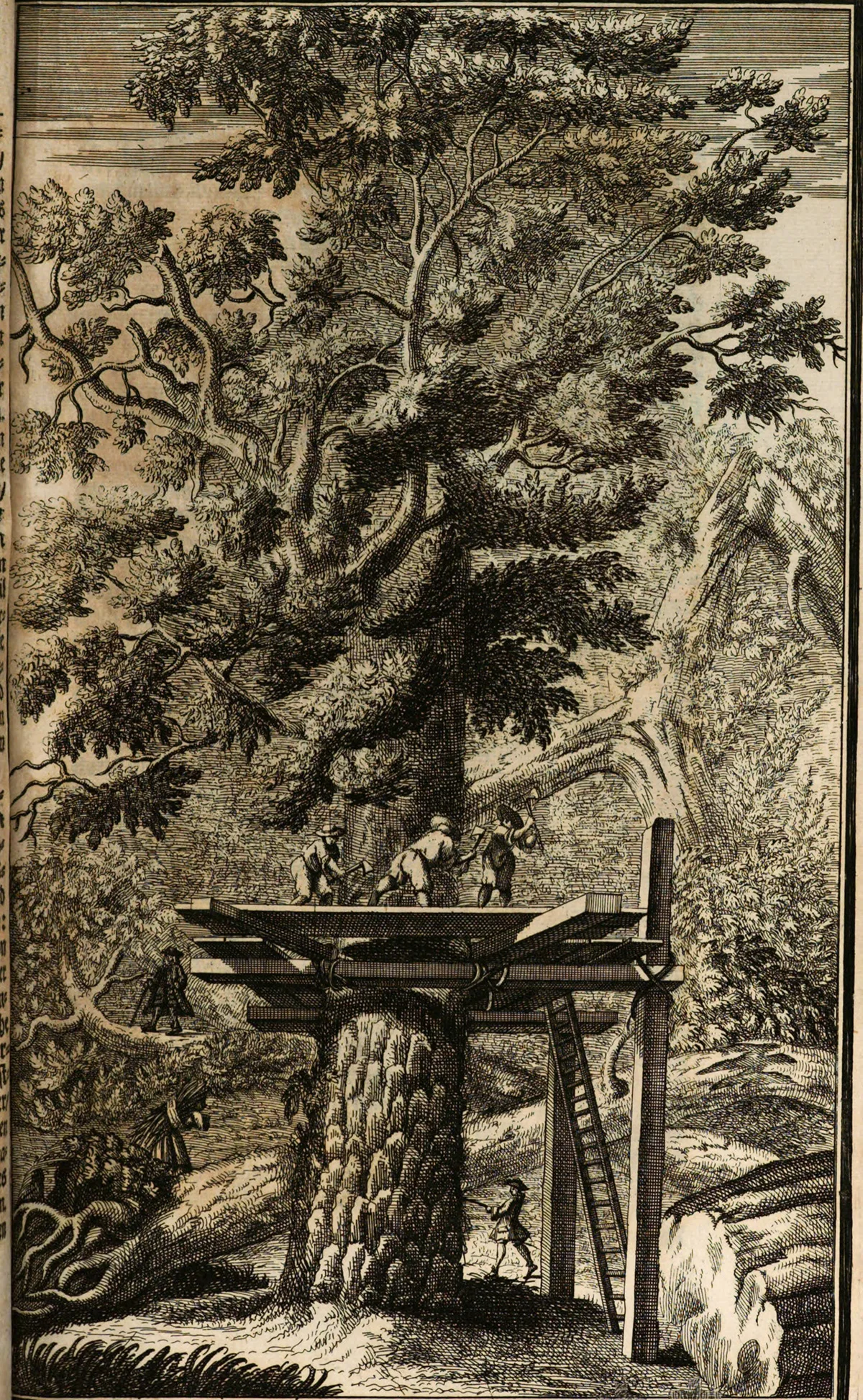

Auch dem Befehl, einen Teil des Galmwaldes zu Eichenwald zu machen, gingen solche Konflikte voran. Umstritten ist, ob es damals wegen Übernutzung eine Holznot und damit einem Mangel gab – oder lediglich die Angst davor. Klar ist jedoch, dass die Besitzer des Waldes vor allem Interesse hatten an Bauholz von hoher Qualität, wie es Eichen eben bieten. Klar ist weiter auch, dass es in Frankreich ein paar Jahrzehnte zuvor ausgedehnte Eichenpflanzungen gegeben hatte. Mit diesen wollte Jean-Baptiste Colbert, Minister unter Sonnenkönig Ludwig XIV., die Holzversorgung für die Seestreitkräfte sicherstellen. Und schliesslich wird in der forstgeschichtlichen Literatur festgehalten, dass es damals im Zuge neuer ökonomischer Theorien in ganz Europa einen Wandel in der Waldwirtschaft gab: Sie wurde vermehrt auf eine rationelle, gezielte Holzproduktion ausgerichtet.

Dazu passt, dass 1713 – also im Jahr des Eichenpflanzbefehls an den Schultheissen von Murten – das weltweit erste Buch erschien, das ausschliesslich der Forstwirtschaft gewidmet war: «Sylvicultura oeconomica oder haußwirthliche Nachricht und Naturmäßige Anweisung zur wilden Baum-Zucht» von Hannß Carl von Carlowitz (1645–1714).

Geburtsstunde der «Nachhaltigkeit»

1713 kann also als Geburtsstunde der Begriffe «Nachhaltigkeit» und «sustainability» betrachtet werden, die heute im deutschen und im englischen Sprachraum die Diskussion über den Umgang mit Ressourcen prägen. Und aus ebendieser Geburtsstunde stammen die Eichen, die den Staatswald Galm und sein Wappen prägen.