«Räuber und Polizei»: Die PTT und die Radiopiraterie

Noch bis Mitte der 1980er-Jahre verfolgten die Post-, Telefon- und Telegraphen-Betriebe (PTT) regelmässig illegale Radiosender. In den Lüften über den Schweizer Städten und vereinzelt in ländlichen Gebieten strahlten Radiopiratinnen und Piraten auf den gesperrten Wellenlängen ihre eigenen Programme aus.

Mit dem Aufkommen des konzessionierten, staatlich unterstützten Rundfunks berichtete die NZZ schon am 18. Februar 1925 von Radiopiraten. In Italien schlossen sich nämlich einige Radiobegeisterte als Amateurclub zusammen und forderten die Aufgabe des Monopols. Eigentliche Piratensender eroberten aber erst später den Äther.

Gegen das Monopol senden

Erste Piratenradios, damals in den Medien als Schwarzsender verhandelt, experimentierten ab den 1950er-Jahren auch schon in der Schweiz. «Radio Golden River», «Namenlos», «Schwarze Spinne» oder «Beromünster 2», in Anlehnung an den staatlichen Sender «Radio Beromünster», erreichten mit ihren poppigen Musikprogrammen einige Bekanntheit. Die ersten grösseren Radiopiraten, die es zu internationaler Bekanntheit schafften, nutzten wie Seeräuber tatsächlich Schiffe, um ausserhalb der maritimen Hoheitszone, mit einem Abstand von über drei Meilen zur Küste zu senden. Der britische Sender «Radio Caroline» sendete ab 1964 vor der Westküste des Inselstaats gegen die BBC an.

Diese Sender konnten dank der Mittelwellen-Technologie sogar in der Schweiz gehört werden. So wagten Ende der 1960er auch Schweizer Investoren den Versuch, aus der Nordsee ein Radioprogramm zu starten und damit die Schweiz zu beschallen.

Ab den 1960er-Jahren konnten portable Sendegeräte immer günstiger erworben werden. Die Geräte wurden ohne Konzessionen gekauft und ins Land geführt. Amateure und Musikbegeisterte legten sich diese Geräte zu und strahlten ihre Programme, die vorgängig auf Kassetten aufgenommen wurden, in den Äther. Neben begeisterten Tüftlern, die primär im Sinn hatten, die neuste Technik für die Verbreitung ihrer Musik zu nutzen, nutzten im Verlauf der 1970er-Jahre zunehmend weitere Personenkreise den streng regulierten Radiohimmel für ihre Projekte. Kommerzielle Radiopioniere zum Beispiel erkannten das Werbepotenzial des Mediums und scharten mit einem poppigen Programm die Publikumsscharen für ihr rentables Projekt hinter sich. Daneben kamen immer mehr kleinere, aktivistisch motivierte Sender auf, die politische Anliegen verfolgten und mit alternativen Informationssendungen gegen das bürgerliche Radiomonopol sendeten.

Funküberwachung: keine «amüsanten ‹Räuber-und-Polizist-Geschichten›»!

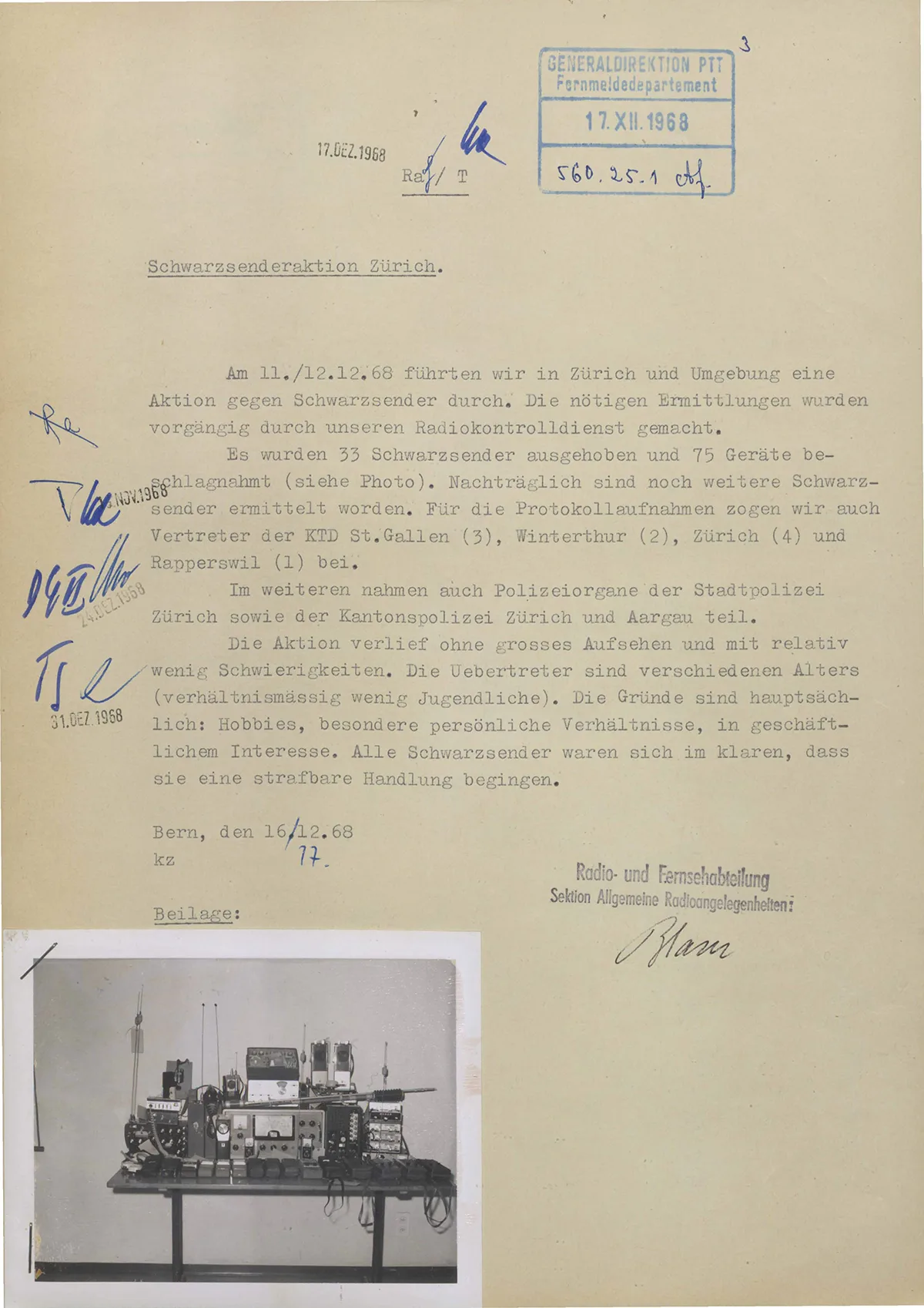

Das Ausheben von Piratensendern nahm die PTT besonders ernst. Ausgehend von ihren Funküberwachungsstandorten, die wie die Sendeinfrastruktur über die ganze Schweiz verteilt waren, starteten sie mit Peilwagen und teilweise in Begleitung der Polizei die Fahndung. Die PTT stattete ihre Peilwagen mit raffinierten Messgeräten aus, um die Sender möglichst schnell genau orten zu können. Um unbemerkt zu sein, stellte die PTT von Kleinbussen mit einem Empfangsmasten auf dem Dach später auf getarnte Autos um, teilweise sogar Sportwagen.

«Wir brauchen keine Konzession und wir machen auch keine»

Rund um die «Opernhauskrawalle» der 1980er nutzte die Jugendbewegung diese Popularität. Zwar war Schawinskis Sender ausreichend stark, um über die Alpen zu gelangen und in Zürich gut hörbar zu sein – wenn man jedoch in der Stadt sendete konnte man das Signal überbieten. Das aktivistische «Radio Packeis» wusste kurz vor den Opernhaus Krawallen im Sommer 1980 genau, dass die Stadtbevölkerung das seichte Programm «Radio 24» genoss, als sie den Sender unterbrachen und vermeldeten: «Radio Packeis – Limmatbrücke – Tränengas – chömmed go hälfe». Es ist unklar, ob die PTT teilweise sogar mit Störsendern vorging, jedenfalls gingen bei den Funk-Überwachern Beschwerden ein: «Seit gestern habe ich gemerkt, dass sie den AJZ Sender Radio Lora zu stören versuchen. Es wurde aber nicht nur Radio Lora gestört, sondern auch Radio 24! […] Wieso wird dieser Sender nicht ausgehoben? […] Den Standort weiss jeder Zuhörer ja ganz genau.» Gegen die linken Aktivistinnen und Aktivisten sprachen sich aber auch andere aus: Einer davon war Radiopirat Rolf Gautschi, der mit «Radio City» teils stramm antikommunistische Positionen bezog. Im Zusammenhang mit den Jugendprotesten 1980 war auf Radio City zu hören: «Kultur in Linkskreisen heisst Randalieren und Vandalen-Akt gegen Personen und privates Eigentum.»

«Raaaadio Vieräzwänzg»

Dieser Blog-Post erschien ursprünglich auf dem Blog des Museums für Kommunikation.