Industriepionier und Selfmademan

Der Winterthurer Jakob Ziegler (1775–1863) zählt zu den bemerkenswerten Industriepionieren der Schweiz und ist für die Industriegeschichte der Region Schaffhausen von grosser kulturhistorischer Bedeutung.

Geboren am 23. Juli 1775 in Winterthur als Sohn des Johann Heinrich Ziegler (1738–1818) und der Verena Biedermann (1734–1801), wuchs Jakob gemeinsam mit zwei Schwestern in einer begüterten und angesehenen Familie der Winterthurer Oberschicht auf. Sein Vater gehörte zu den schillernden Persönlichkeiten der Gesellschaft. Als Universalgelehrter wirkte er unter anderem als Theologe, Arzt, Chemiker und Unternehmer. So zählte er 1778 zu den Mitgründern der ersten chemischen Fabrik der Schweiz, dem Laboratorium in Winterthur-Neuwiesen.

Über die Ausbildung Jakob Zieglers ist wenig bekannt, neben dem Besuch der öffentlichen Schule erhielt er Privatunterricht. Erste berufliche Erfahrungen sammelte er in den väterlichen Unternehmungen. In den 1790er-Jahren studierte er vermutlich bei Henri Struve in Lausanne Chemie. Er engagierte sich im Musikleben seiner Heimatstadt, wurde 1801 zum Mitglied der Correspondierenden Gesellschaft Schweizer Ärzte und Wundärzte sowie zum ausserordentlichen Mitglied der Naturforschenden Gesellschaft Zürich ernannt. Auch in der Schul-, Stadt-, und Gewerbepolitik war er aktiv und ab 1814 Mitglied des Zürcher Kantonsrats.

Beruflich widmete sich Jakob, neben der Mitarbeit in den väterlichen Betrieben, seit 1797 der Herstellung und dem Vertrieb von Mineralwasser. Als grosse Herausforderung erwies sich dabei die Bereitstellung von Glasflaschen und Keramikrügen für deren Abfüllung. Der Vertrieb erfolgte sowohl über den lokalen Direktverkauf als auch über Vertretungen. 1801 sind solche Verkaufsstellen in den Städten Aarau, Bern, Burgdorf, Konstanz, Lindau, Luzern, St. Gallen, Schaffhausen, Winterthur und Zürich belegt. Jakob Ziegler wagte auch den Sprung ins Ausland: 1824 eröffnete er gemeinsam mit dem französischen Unternehmer Bonjour ein entsprechendes Unternehmen in Paris, welches bis in die 1830er-Jahre florierte.

Die von seinem Vater angelegte naturwissenschaftliche Sammlung wuchs durch ihn kontinuierlich an. Jakob liess sein Wohnhaus Oberer Steinberg in Winterthur um ein Stockwerk erhöhen und machte dort ab 1823 die präparierten Vögel, Mineralien, Fossilien und physikalischen Instrumente der Öffentlichkeit unentgeltlich zugänglich.

Jakob heiratete dreimal. 1798 schloss er die Ehe mit Elisabeth Hegner (1780–1800), der Tochter des Winterthurer Schultheissen. Nach deren frühen Tod heiratete er 1801 Ludovika Steiner (1780–1836) und nannte sich nun Ziegler-Steiner. In dritter Ehe vermählte er sich 1839 mit Fanny Pellis (1796–1862), sein Familienname lautete nun Ziegler-Pellis.

Der Sprung nach Schaffhausen

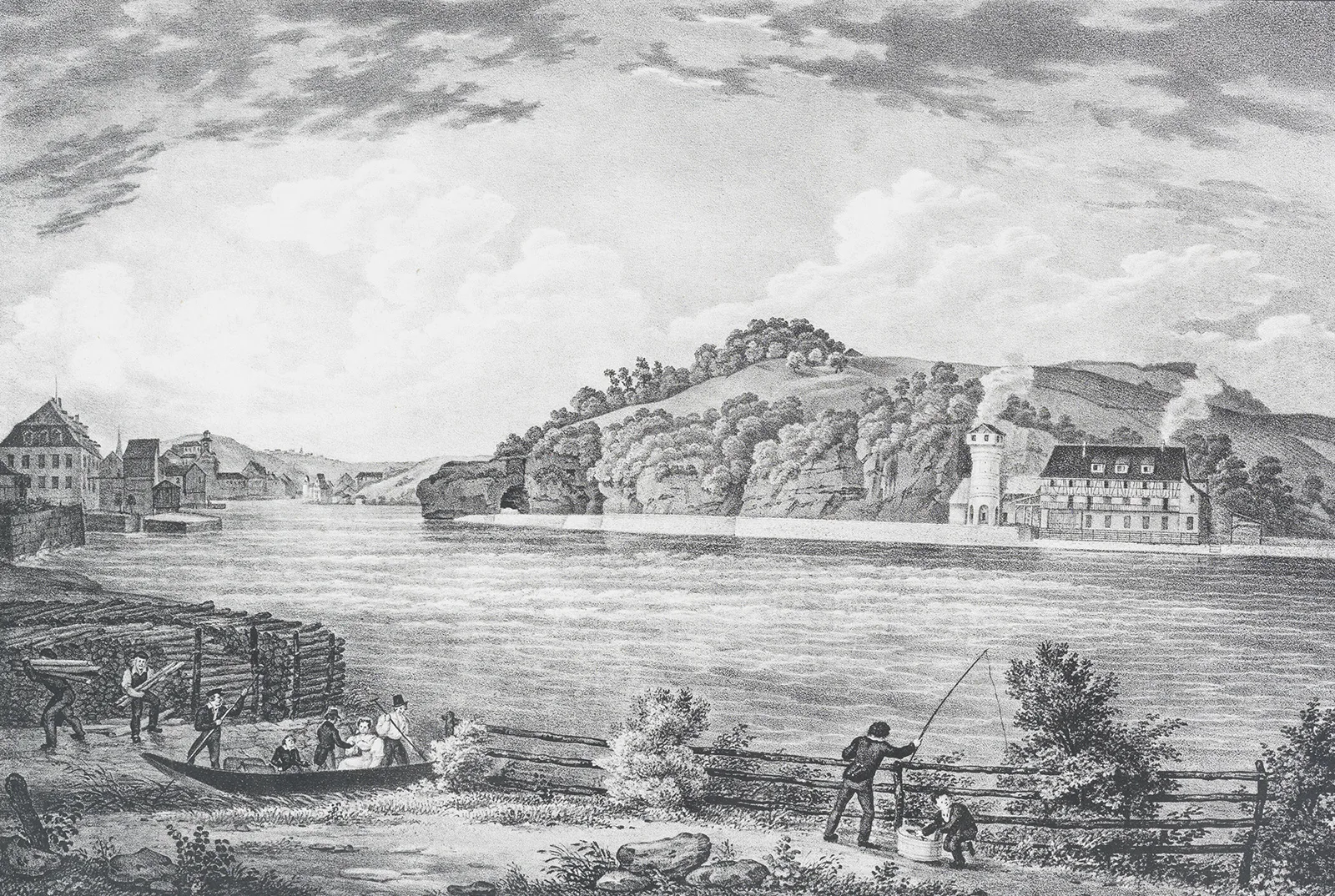

Die topografischen und baulichen Verhältnisse im Industriequartier Mühlenen setzten den unternehmerischen Plänen des Firmengründers Ziegler enge Grenzen. 1831 expandierte er ans gegenüberliegende zürcherische Rheinufer und erstellte auf Flurlinger Boden einen Gebäudekomplex mit eigenem Wasserkanal und Kraftwerk. Eine Fährverbindung stellte den Waren- und Personenverkehr zwischen beiden Fabrikationsstätten sicher, 1860 liess er diese dann durch einen Holzsteg miteinander verbinden.

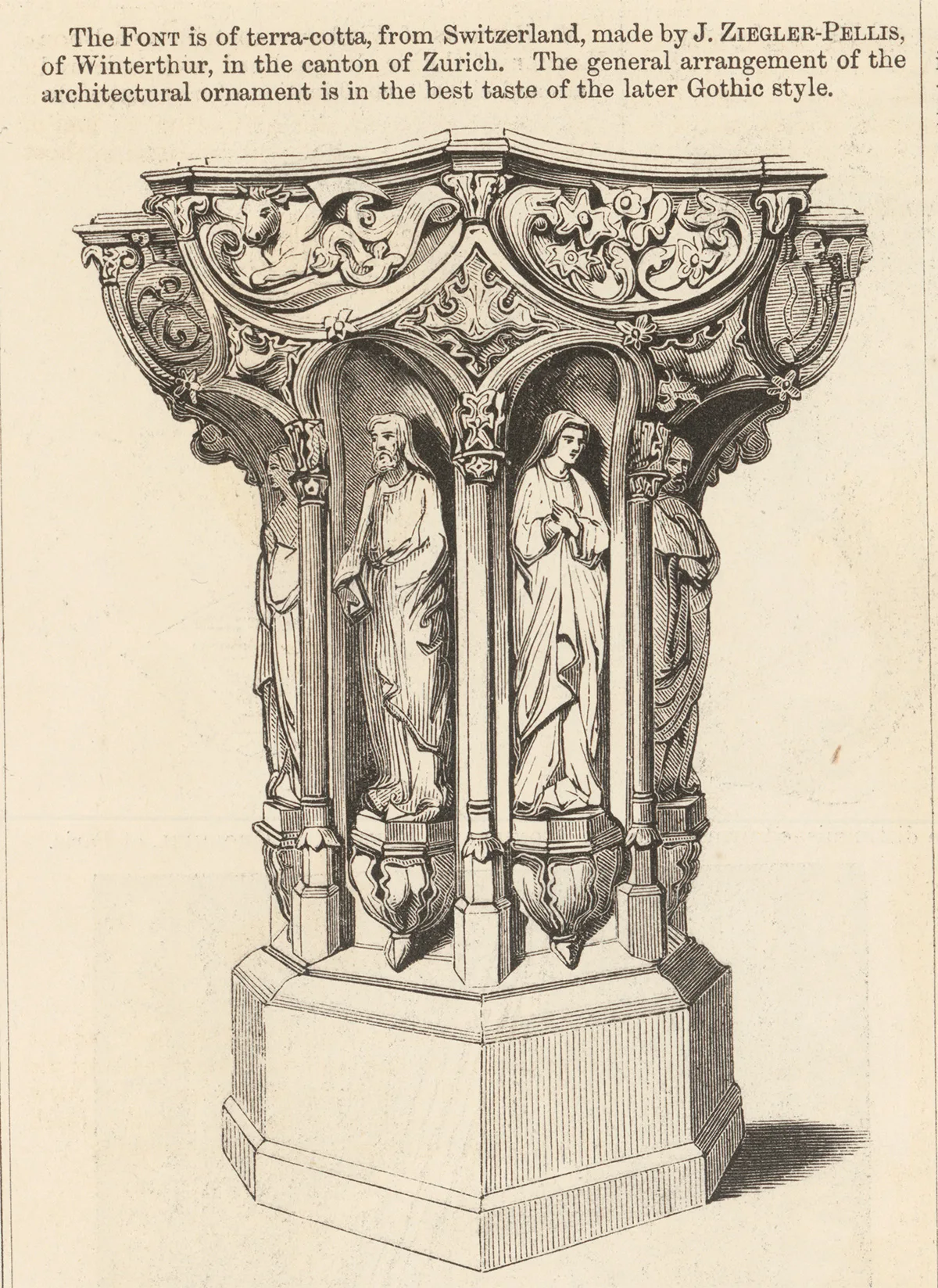

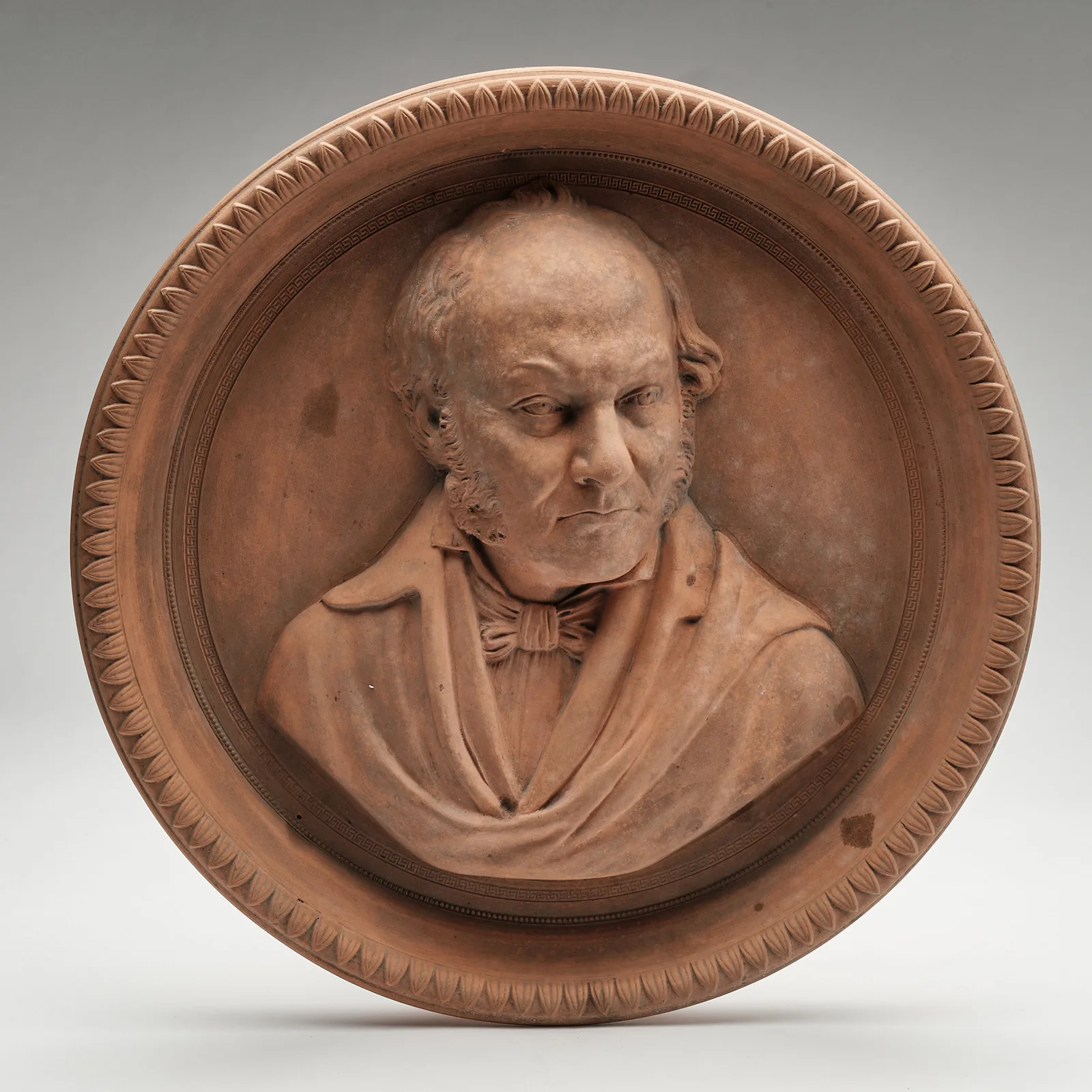

Um 1838 begann Zieglers Kooperation mit dem Schaffhauser Bildhauer Johann Jakob Oechslin (1802–1873), der für ihn herausragende Arbeiten in Terrakotta schuf. Für einen achteckigen, mehr als einen Meter hohen prunkvollen Taufstein in neugotischem Stil erhielt die Firma 1851 an der ersten Weltausstellung in London bewundernde Anerkennung. Auch Jakob Ziegler-Pellis selbst liess sich von ihm in Ton verewigen.

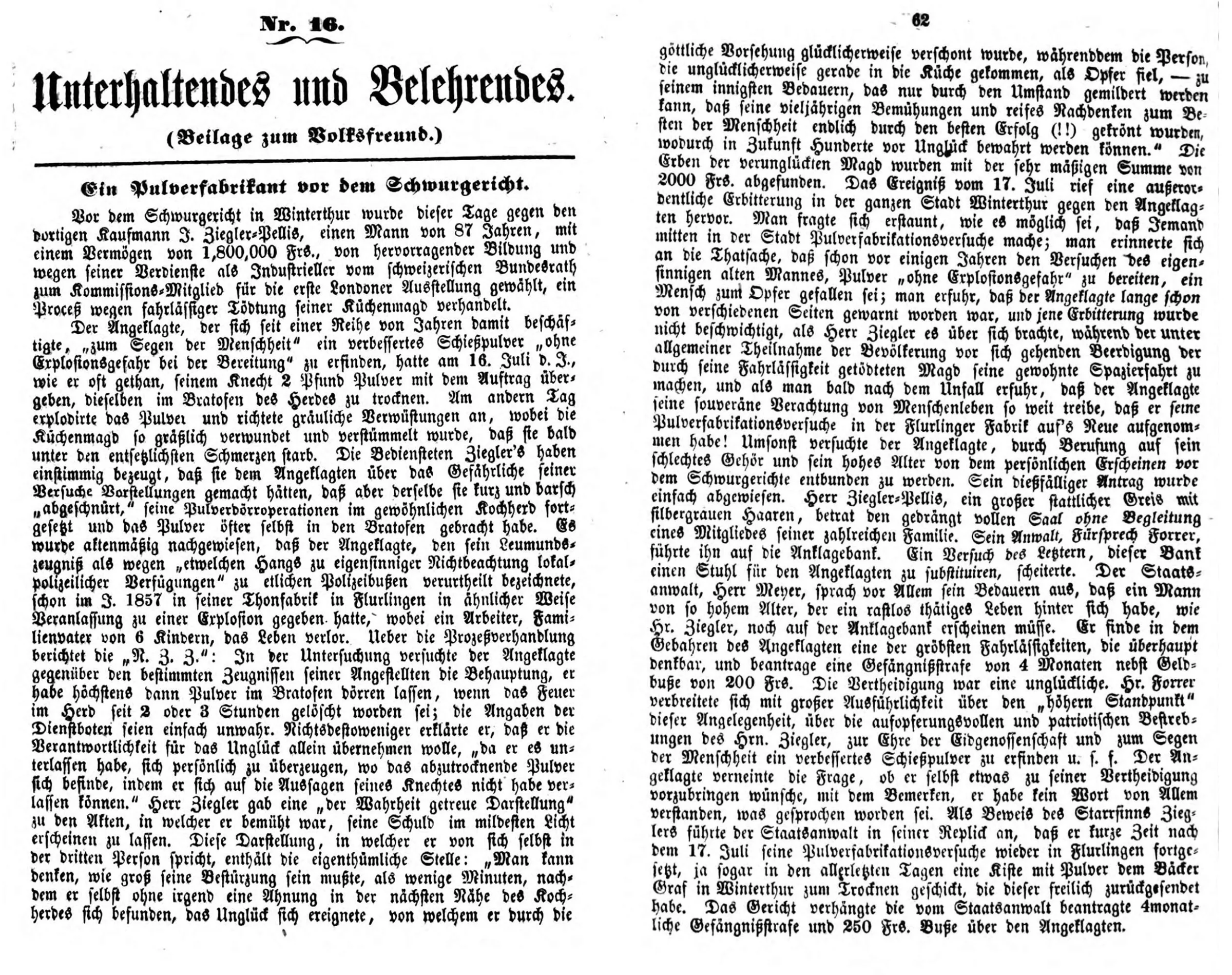

Spektakulärer Gerichtsfall

De mortuis nil nisi bene