Lügen, Folter, Tod: der Fall Anna Koch

1849 wird Johann Mazenauer des Mordes an seiner Freundin verdächtigt. Die Appenzeller Behörden wollen ein Geständnis. Dazu ist ihnen fast jedes Mittel recht. Doch sie scheitern, denn die Frau wurde von einer ehemaligen Liebhaberin des Angeklagten getötet.

Als der Verdacht auf sie fiel, bezichtigte Anna Koch ihren ehemaligen Schwarm des Verbrechens – denn, wie dieser Jahrzehnte später meinte: Wenn «ein armer, wüeschter Bueb und ein schön, jung Maitli vor Gericht müssen, so lassen sie das schön jung Maitli laufen — und der arm wüescht Bueb wird eingesperrt». Mazenauer, ein Maurer und Kaminkehrer, war eine Zeit lang mit Anna Koch liiert gewesen, doch da diese ihn des Öfteren betrogen hatte, wandte er sich Magdalena Fässler zu, was Koch offenbar, trotz ihres eigenen Verhaltens, tief in ihrem Stolz verletzte. Ausserdem hatte sie sich beim Kauf einer neuen Silberkette für ihre Festtagstracht verschuldet.

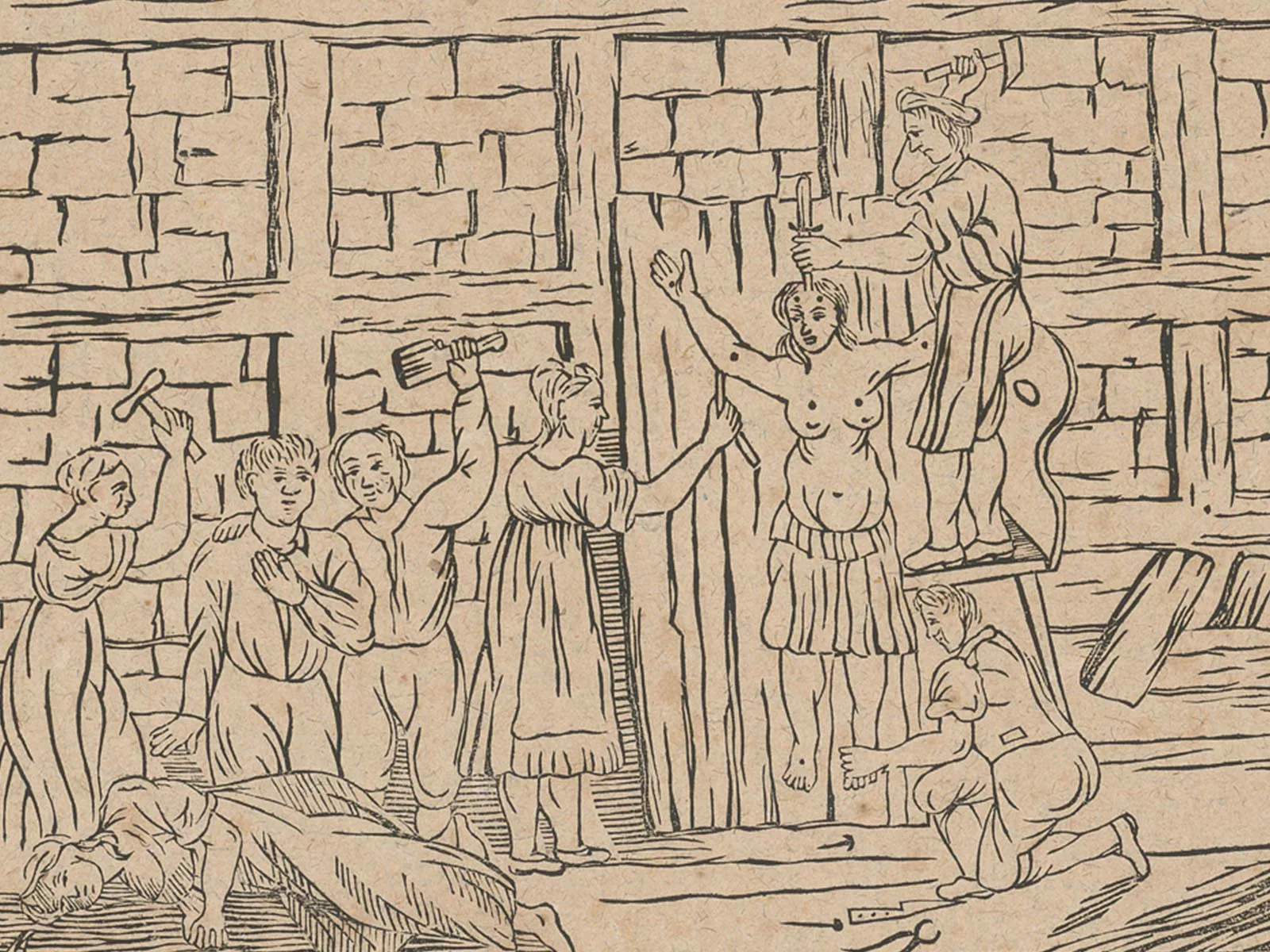

Das Gericht glaubte Anna Koch und nahm an, dass Johann Baptist Mazenauer bald gestehen würde. Doch da er im «gütlichen Verhör» im Appenzeller Rathaus jede Beteiligung an einem Verbrechen hartnäckig abstritt, griff der Verhörrichter bald zum Mittel der «peinlichen Frage»: Mazenauer wurde auf den Bock gebunden und mit dem Ochsenziemer traktiert. Tagelang. Wochenlang, wie ein Blick ins Verhörprotokoll zeigt:

«Ich habe es gewiss nicht gethan. Ich nehme es auf Leib und Sehl… - Beschluss: Wurden 6 Stockstreiche gemessen. - Ich kann es gewiss nicht bekennen… - Beschluss: Wieder 6 Stockhiebe gemessen. - Ich habe es gewiss nicht gethan… - Beschluss: 24 Stockstreiche wurden ihm aufgemessen. - Ich habe es nicht gethan, Gottsnamen, ich kann es nicht bekennen. Ich wett gern, Gott der Allmächtige thäte ein Einsehen… - Beschluss: Mazenauer soll in eine härter Gefangenschaft gelegt werden bei Wasser und Brod.»

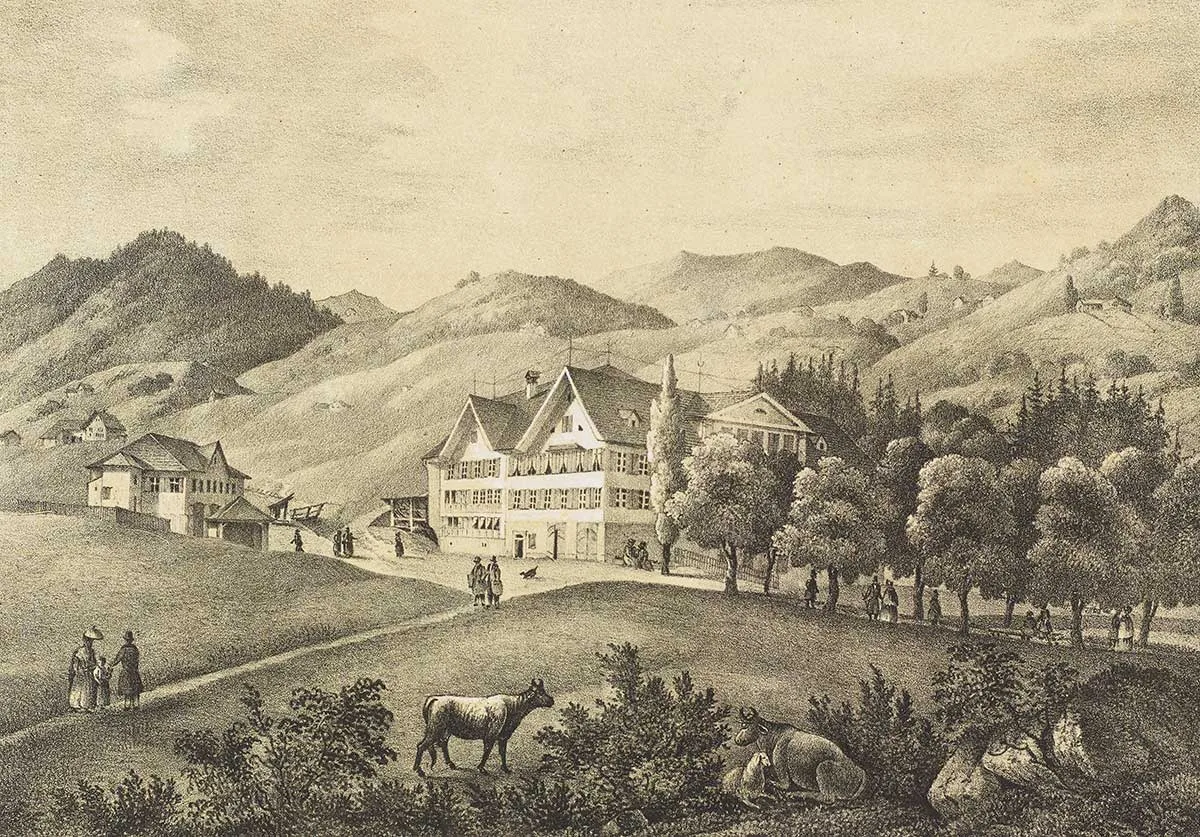

Während die ebenfalls arretierte Anna Koch zu Hause beim Landweibel wohnte und mit dessen Familie am Tisch essen durfte, kam Mazenauer ins «Verlies», in einen aus Balkenstücken gezimmerten Kasten auf dem Dachboden des Rathauses, in dem er nicht aufrecht stehen konnte und der nur über eine kleine Öffnung zum Durchreichen der Speisen und für etwas Luft verfügte.

Für die Bewegung der Aufklärung hingegen wurde die Folter zum Hauptangriffsziel im Kampf um ein humaneres Strafrecht. Die Folter sei einerseits nicht funktional (die Gefangenen gestehen falsche Dinge, nur um den Qualen zu entkommen) und andererseits sei sie mit der Menschenwürde unvereinbar. Die Regierung der Helvetik schaffte zum ersten Mal in der ganzen Schweiz jede körperliche Peinigung zur Erzwingung eines Geständnisses ab. Allerdings wich man bald auf Prügel als «Ungehorsams- und Lügenstrafen» aus, denn nach wie vor galt der Geständniszwang. Und was zählte überhaupt als Folter? Nur die alten Methoden wie das «Aufziehen» oder die Streckbank? Oder auch Stockschläge während der Verhöre? «Disziplinierende Strafen» wie Prügel und verschärfte Haft wurden, wo die Folter offiziell untersagt war, zu einem «Foltersurrogat».

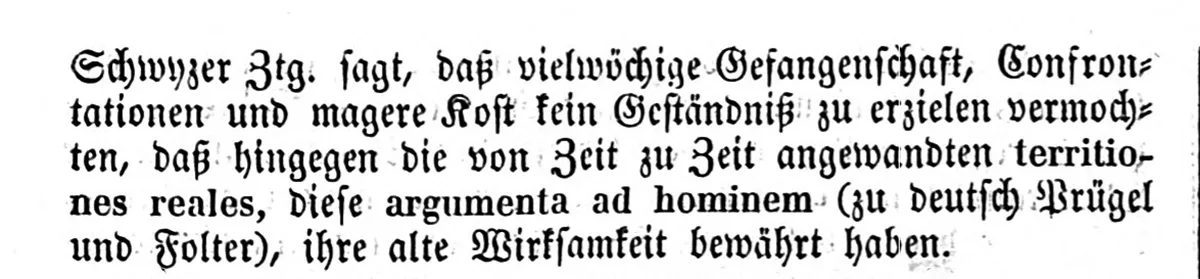

Auch in Appenzell Innerrhoden war die Prügelbank, auf der Mazenauer 1849 leiden musste, noch in den 1860er-Jahren in Gebrauch. Denn es gab etliche Juristen, die befürchteten, dass die Abschaffung der Folter eine Einbusse der Rechtssicherheit und der Effektivität des Strafverfahrens zur Folge haben könnte. Das konservative Zuger Volksblatt bemerkte 1861 zur Überführung eines Mörders in Schwyz trotzig, dass «Confrontationen» kein Resultat gebracht hätten, wohingegen, allen modernen Anwürfen zum Trotz, «die von Zeit zu Zeit angewandten ‹territiones reales›, diese ‹argumenta ad hominem› ihre alte Wirksamkeit bewährt haben.» Sprich: Wirksamer als eine verbale Konfrontation war laut der Zeitung die Folter.

Diese Ansicht war zu jener Zeit weit verbreitet, denn wenn das Geständnis als oberster Beweis, der unbedingt vorliegen musste, wegfiel, was blieb dann? Worin bestand der neue oberste Beweis? Der Kampf um die Abschaffung der Folter war auch ein Kampf um die Aufwertung des Indizienbeweises im Gerichtsprozess beziehungsweise um die Möglichkeit der freien Beweiswürdigung durch das Gericht, das auch ohne ein Geständnis zu einem Urteil gelangen konnte.

Anna Koch kehrte daraufhin zurück, stellte sich dem Gericht und gestand nach mehr als fünf Monaten die Tat. «Rache» an Magdalena Fässler sei das Motiv gewesen. Im Protokoll steht dazu Folgendes: «Ist er (Mazenauer) also in der That schuldlos? – Ja, das ist er. – Ihm ist somit die ganze Geschichte unbekannt? – Er wusste nichts. – Warum klagtet Ihr ihn denn an? – Weil er mir lieb war.» Sie habe geglaubt, er würde den Mord «ihr zuliebe» auf sich nehmen.

Das Gericht verhängte am 29. November die Todesstrafe über Anna Koch. Vier Tage später wurde es vom Grossen Zweifachen Landrat von Appenzell Innerrhoden mit 92 zu 6 Stimmen bestätigt. Der Landrat sah keine Milderungsgründe, zumal Koch «mit verwegener Böswilligkeit eine Zeit lang die That geleugnet und mit den ausgedachtesten Lügen auf eine andere Person, nämlich Joh. Baptist Mazenauer wälzen wollte.»

Es war die letzte Hinrichtung in Appenzell Innerrhoden – und ein lange anhaltendes Trauma. Allein zwei Theaterstücke wurden im 20. Jahrhundert über den Mordfall Koch-Fässler geschrieben. Es gibt auch einen Anna Koch-Jodel.

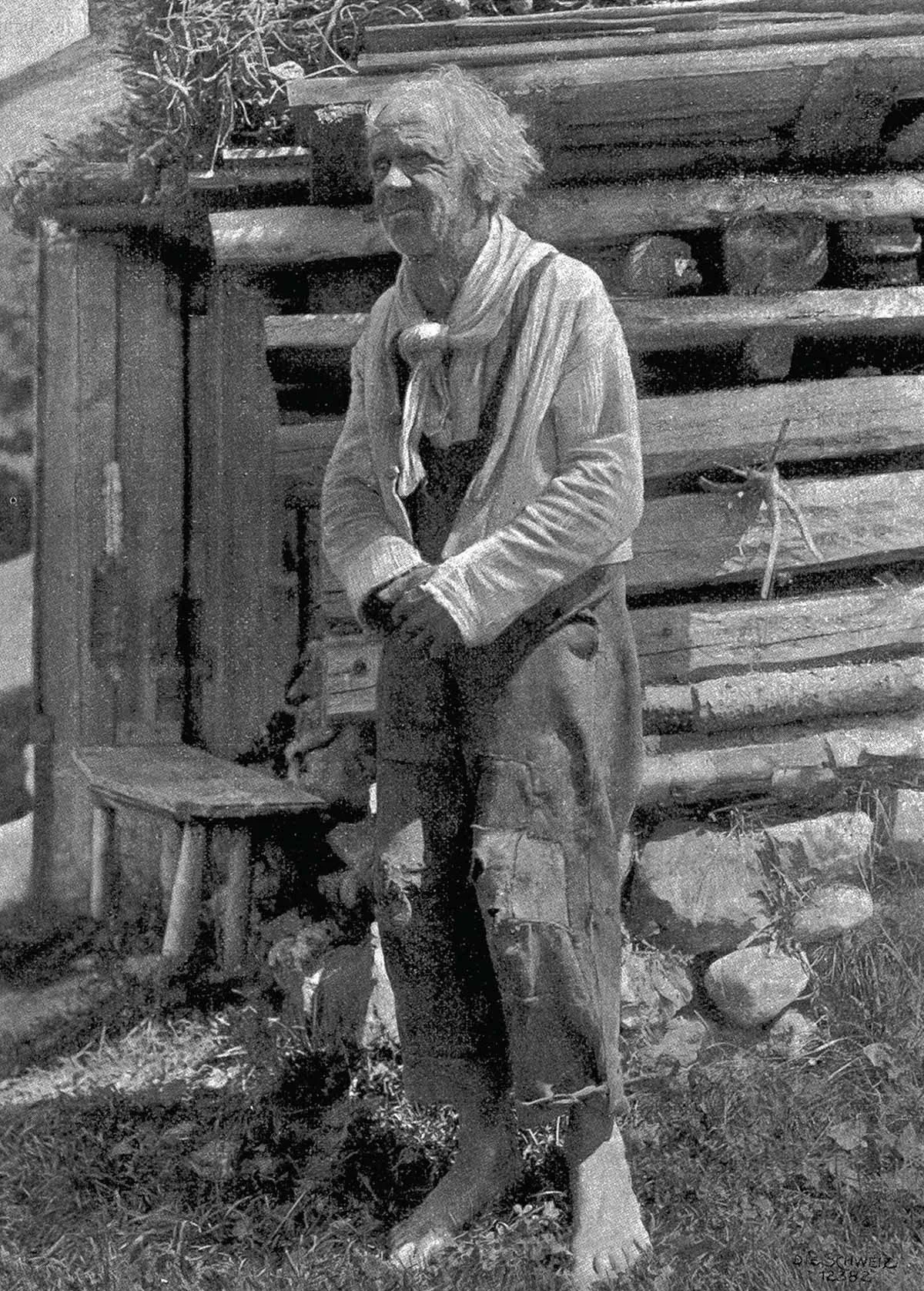

Kein Schadenersatz für Mazenauer

Johann Baptist Mazenauer hat sich von den Folgen der Misshandlungen während seiner 24 Wochen in Gefangenschaft nie mehr ganz erholt. Sein ganzes restliches Leben hatte er mit chronischen Schmerzen und anderen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Er starb im Alter von 74 Jahren 1902 in Gonten.