Sexualität im Mittelalter

Wagt man einen Blick in die mittelalterliche Zeit, eröffnet sich eine weitaus vielseitigere Geschichte der Sexualität, als sich zunächst vermuten lässt. Wenngleich die christliche Kirche ihren Einfluss bis in die privaten Schlafgemächer auszuweiten suchte, fordern «wollüstige» Ansichten und Praktiken diesen Anspruch heraus.

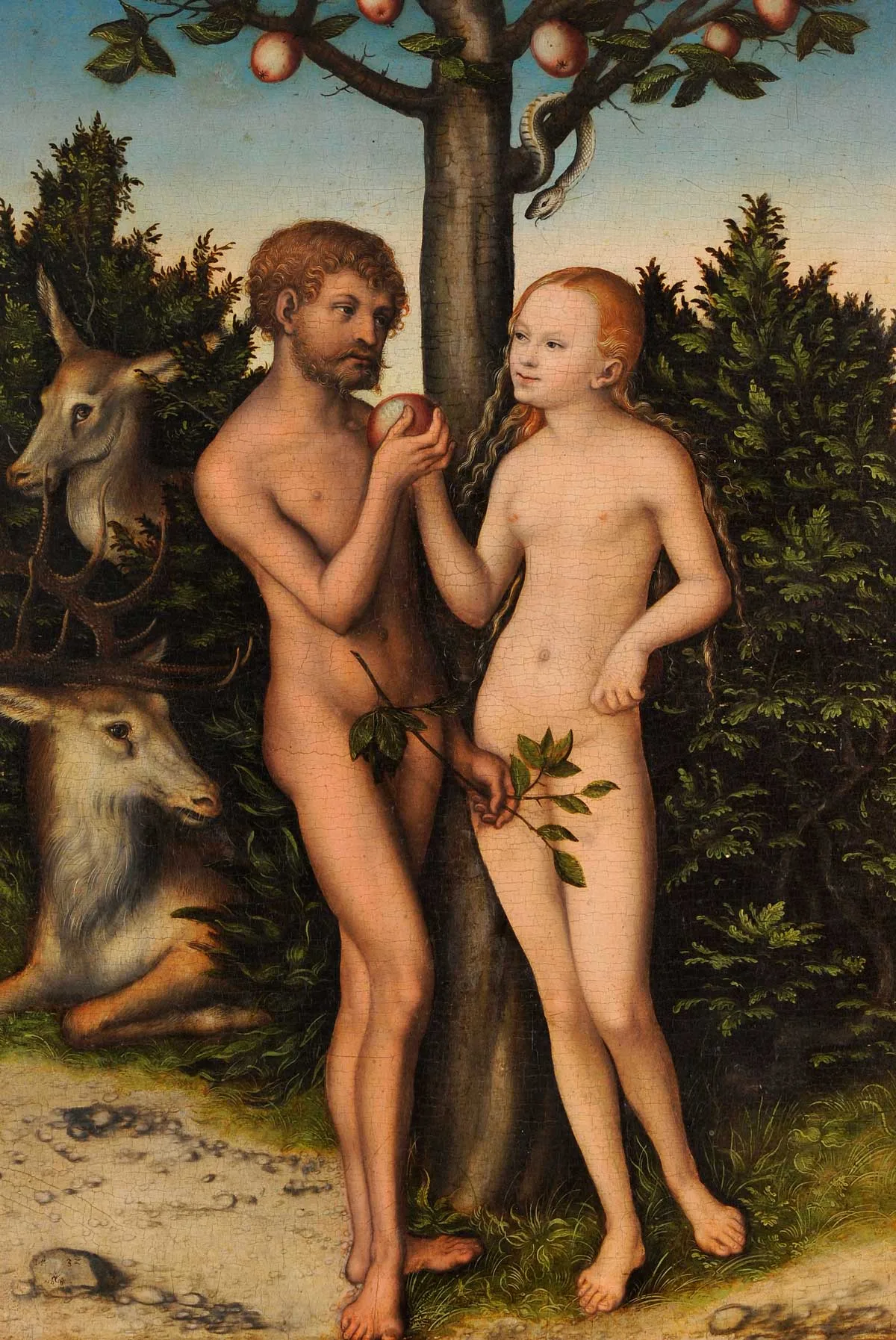

Es beginnt beim christlichen Anfang der Menschheit: bei Adam und Eva. Die Erzählung des Sündenfalls stellt die Weichen für das, was noch folgen soll: Die Frau wird zur «Verführerin» und der Mann wird zum «Verführten». Schwerwiegend wirkt die Auslegung der Eva auf das Frauenbild, indem sie als «schwaches» und gleichzeitig «verführendes» Geschlecht dargestellt wird.

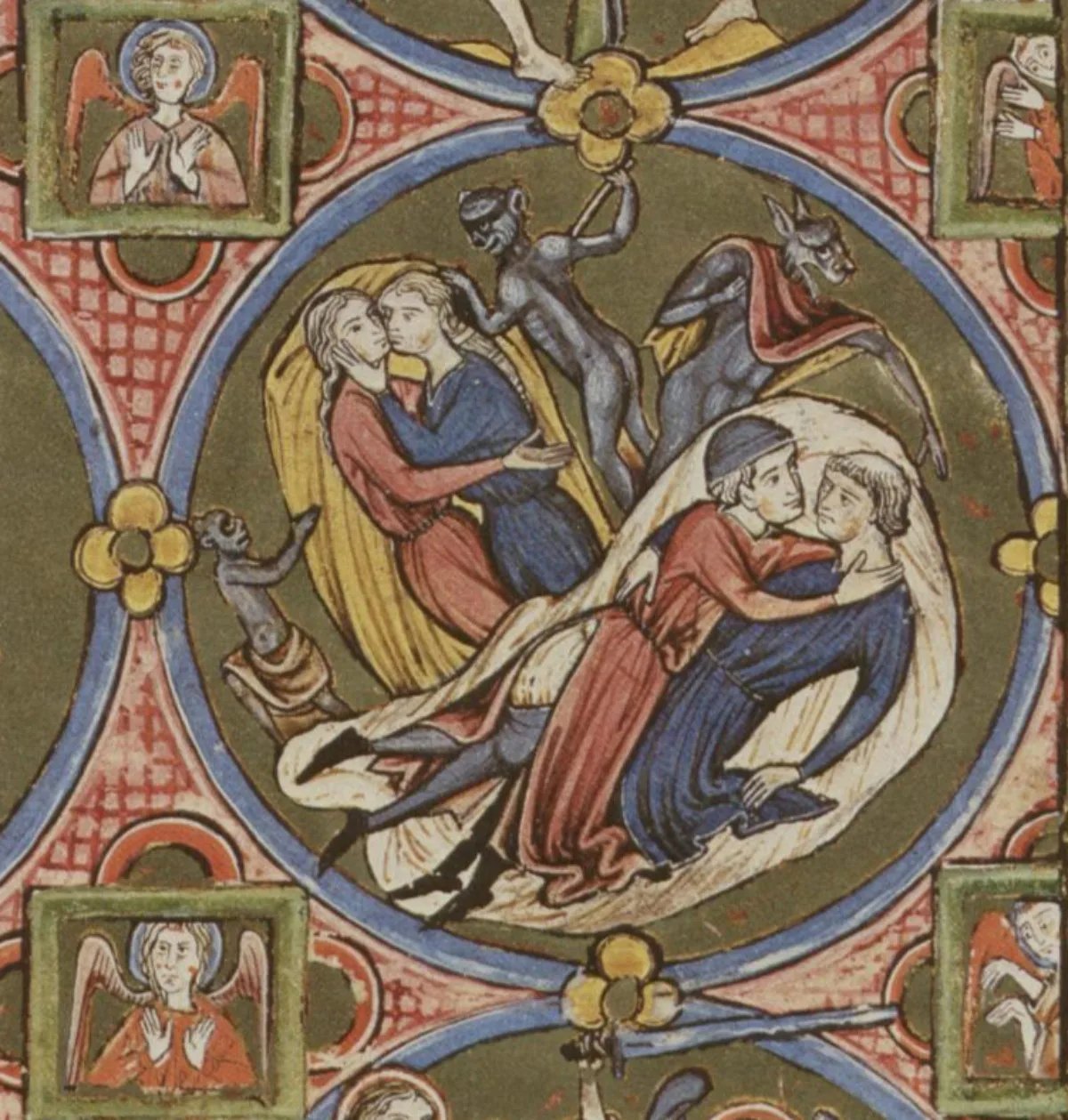

Dieses Motiv verhandelt auch die mittelalterliche Legende von Aristoteles und Phyllis: Aristoteles, Lehrer Alexanders des Grossen, warnt diesen vor der Ablenkung durch die schöne Phyllis. Verärgert über die Warnung beschliesst Phyllis, Aristoteles zu demütigen. Sie verführt den Philosophen, der ihr verfällt und sich von ihr reiten lässt. Alexander beobachtet dies und erkennt die Schwäche des grossen Denkers gegenüber der «weiblichen List». Die Geschichte endet mit einer Doppelmoral: Einerseits wird Aristoteles' Warnung vor der ablenkenden Kraft der Liebe bestätigt, andererseits zeigt sich die aussergewöhnliche Intelligenz und Handlungsfähigkeit von Phyllis.

Keuschheit vs. Wollust – der unausweichliche Kampf?

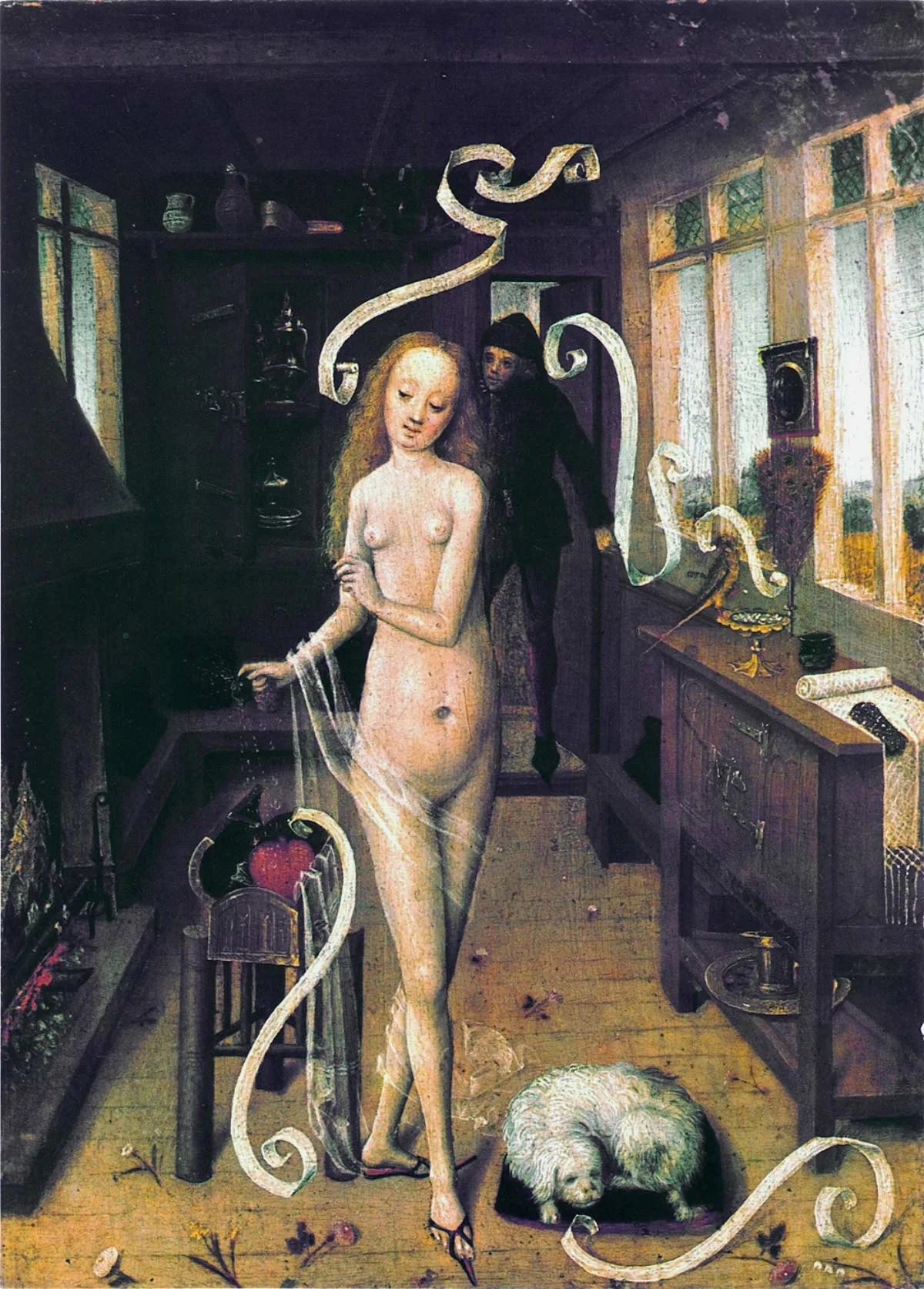

Der weibliche Körper wird somit einer Gegensätzlichkeit unterworfen: Einerseits wird er negativ mit der Verführung gleichgesetzt, andererseits wird er positiv mit der Enthaltsamkeit verbunden – je nachdem, wie das Verhalten bewertet wird: sündhaft oder tugendhaft.

Sex – aber bitte regelkonform!

Sexuelle Normen und ihre Konsequenzen

Besonders einschneidende Konsequenzen hatte diese normierte Vorstellung für die Homosexualität. Während sie in der Antike noch ziemlich offen praktiziert wurde, folgte mit der Christianisierung deren Verurteilung als «widernatürlich».

Prostitution: ein blinder Fleck

Von der Kritik zur Medizin

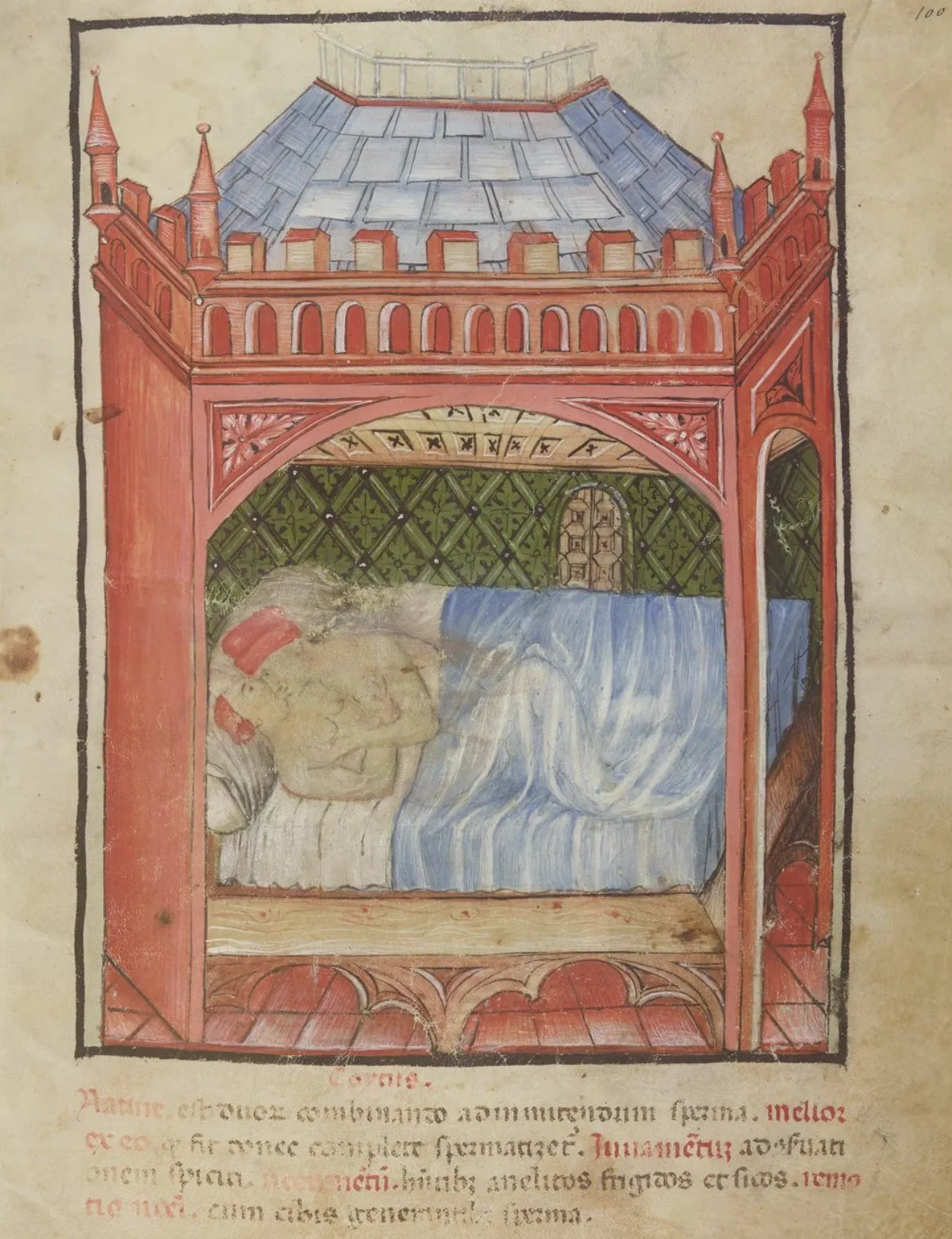

Die Medizin hingegen sah in der Onanie oder auch ganz allgemein im Ausleben der Lust weniger ein Problem. Ganz im Sinne des Ausgleiches der Vier Säfte wurde der Austausch von Säften gar als gesundheitsfördernd präsentiert.

Da sexuelle Aktivitäten jedoch selten losgelöst von den moraltheologischen Vorstellungen betrachtet wurden, geben viele Ratgeber auch detaillierte Anweisungen, wie man sexuelle Lust im Einklang mit den religiösen Aspekten praktizieren kann und bauen so eine Brücke zwischen Medizin und Religion.

Wo Rauch ist, da ist auch Feuer

Es sind uns diverse Quellen überliefert, welche allein durch ihre Existenz auf eine breiter gelebte Praxis hindeuten. «Bussbücher» beispielsweise sind eine Art Katalog, der vorgibt, bei welchem Vergehen, wie Busse getan werden sollte. In einem irischen Exemplar aus dem 6. Jahrhundert liest man:

«Ein Ehemann, dessen Ehefrau mit einem anderen Mann unzüchtig war, darf mit der Frau nicht Bettgemeinschaft haben, bevor sie nicht die dafür vorgesehene Busse geleistet hat, nämlich nach einem vollen Jahr Busse. Ebenso darf auch eine Ehefrau keine Bettgemeinschaft mit ihrem Ehemann suchen, wenn er mit einer anderen Frau unzüchtig war, bevor er nicht gleichermassen gebüsst hat.»

Neben strikten Regulationen sind auch diverse erotische oder obszöne Inhalte aus dem Mittelalter überliefert. So beispielsweise Tragezeichen, die gekrönte Vulven und geflügelte Phalli zeigen, oder auch «anrüchige» Geschichten, welche der Unterhaltung dienten. Solche Texte überraschen uns heute durch ihren expliziten Inhalt, wie dieses Fabliau, eine Schwankerzählung, von Jean Bodel:

«So kam es, dass die Dame Gedanken und Verlangen verdrängte, die sie für ihn hegte; über der Enttäuschung und dem Ärger schlief sie ein. [Da] träumte die Dame einen Traum: Sie war auf einem Jahrmarkt. Noch nie hörtet ihr von dergleichen! Es gab weder Ladentisch noch Stände, noch Buden, noch Geschäfte [...] nochwo man graue oder bunte Felle verkauft hätte oder Leinentuch oder Wollstoff [...]. Es wurden nur Hoden und Schwänze verkauft! Diese aber in rauen Mengen: [...] Für dreissig Sous bekam man einen guten und für zwanzig Sous einen schönen, wohlgeformten. Und es gab sogar Schwänze für arme Leute: Man konnte einen kleinen erstehen für zehn Sous und für neun und für acht. Man verkaufte en detail und en gros: Die besten waren die fettesten, die teuersten und am besten behüteten.»

Zwischen rigidem Anspruch und gelebter Wirklichkeit

Im Mittelalter inszeniert die christliche Theologie den Kampf der tugendhaften Keuschheit gegen die lasterhafte Wollust. Aus der Perspektive der Kirche soll die Keuschheit siegen und Ordnung in die doch sonst so wollüstige Welt bringen. Doch das alltägliche Leben erzählt eine andere Geschichte: Weder war das Mittelalter ausserordentlich prüde, noch war es ausserordentlich lüstern. Sexualität wurde praktiziert: in der Ehe, mit Mass, im Bett, heterosexuell und mit einer passiven Frau, aber auch ausserehelich, im Bordell, masslos, homosexuell, mit auf Männer reitenden Frauen – und vieles mehr.

Sex beschäftigt die Menschheit

Die Menschen tendieren dazu, ihre körperlichen Prozesse – sei es die Verdauung, die Nahrungsaufnahme oder die Fortpflanzung – zu interpretieren, zu bewerten oder schlichtweg: zu kultivieren. Die Hintergründe dafür mögen vielseitig sein: Seien es politische, religiöse oder philosophische Bestrebungen, Machtansprüche, soziale Kontrolle oder schlichtweg einfach ein Versuch, sich vom «Vieh» abzugrenzen. Doch – ob früher oder heute – mindestens eine Gemeinsamkeit lässt sich jedenfalls feststellen: Der Mensch hat den Sex zum Gegenstand seiner Kultur gemacht.