Die Partisanen des Ossola in Schweizer Internierungslagern

1944 flohen viele Partisanen aus dem Ossola in die Schweiz. Dort wurden sie in abgelegenen Lagern interniert.

Nach diesem schnellen Sieg behaupteten die Faschisten, dass rund 50'000 Menschen in die Schweiz geflohen seien. Das ist bei einer Gesamtbevölkerung der Region von damals 80'000 Personen masslos übertrieben und sollte den faschistischen Sieg grösser erscheinen lassen, als er wirklich war. Heute geht man von maximal 10'000 Flüchtlingen aus, davon ungefähr 3000 Partisanen.

Die Grenzbevölkerung im Wallis und im Tessin, die von den Ereignissen sehr betroffen war und am ehesten wusste, was die deutsche Besatzung und die faschistische Präsenz an der Süd-Grenze wirklich bedeuteten, war sicherlich ein Hebel-Effekt, der die lokalen und kantonalen Politiker dazu brachte, Entscheidungen zu treffen, die im Grunde genommen ausserhalb ihrer Kompetenz lagen. Auf der anderen Seite wurden die Kirche, das Rote Kreuz und verschiedene andere Organisationen aktiv, um beispielsweise der Partisanenrepublik zu helfen. Doch was die erschöpften Partisanen in der Schweiz erwartete, war keine warme Gastfreundschaft.

Internierung in der Schweiz

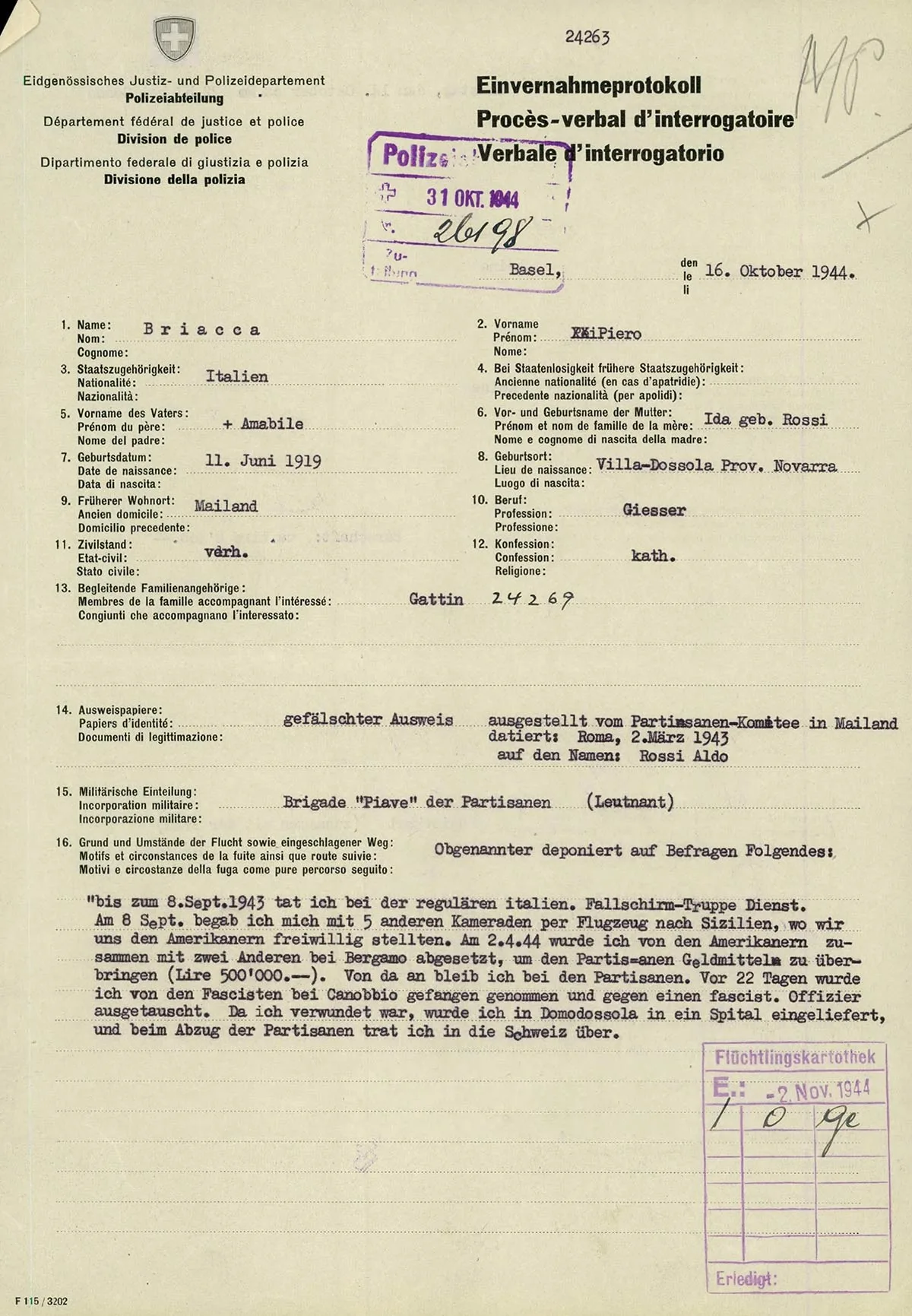

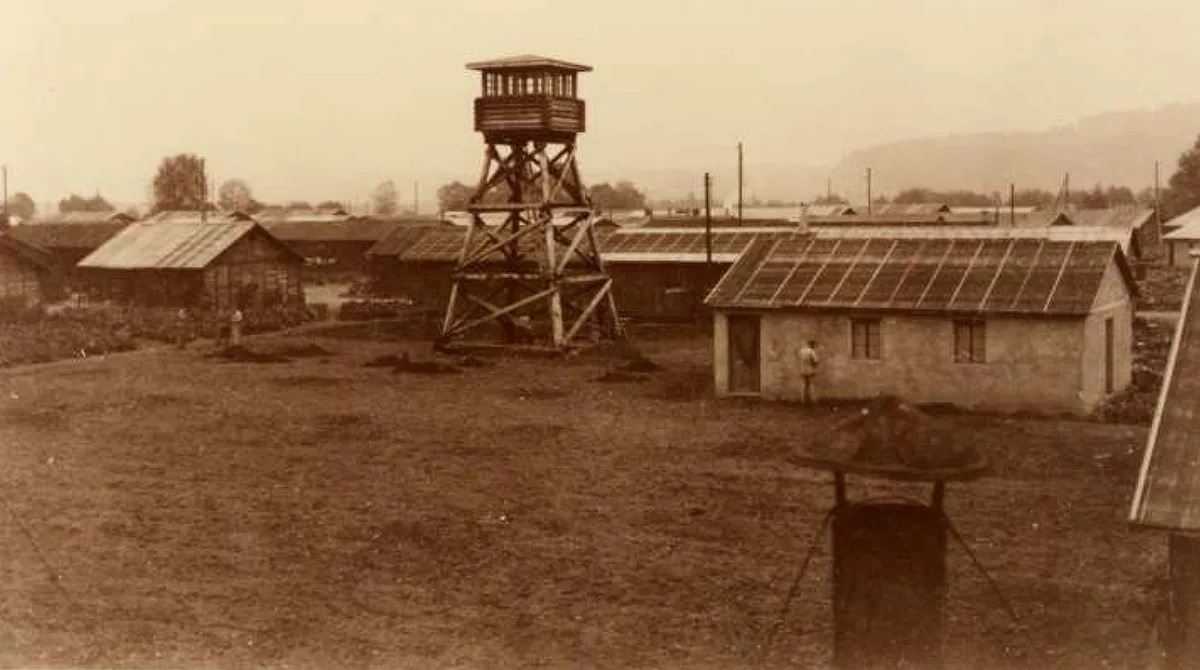

Nach dem Verhör wurde ein Partisan in eines der vielen Endlager in der Schweiz gebracht. Wenn der Betreffende ins Tessin oder ins Wallis eingereist war, wurde er in der Regel auf die andere Seite der Alpen gebracht, um eine möglichst grosse Distanz zu seinem Einreiseort und der Grenze zu schaffen.

Die Ossola-Partisanen landeten deshalb fast alle in Internierungslagern in der Deutschschweiz, viele im Kanton Bern: bei Thun, in Mürren, Finsterhennen, Gurnigel, Büren an der Aare oder Langenthal. Einige verschob man in den Kanton Zürich (Wetzikon, Girenbad und Wald bei Hinwil, Adliswil, Nänikon) oder in den Kanton Aargau (Bremgarten). Die Lager wurden meistens an abgelegenen Orten errichtet, um den Kontakt mit der Zivilbevölkerung möglichst zu vermeiden.

Rückkehr nach Italien

Für diejenigen, die blieben, waren die Arbeitsmöglichkeiten weiterhin sehr begrenzt. Das Militär, welches dafür verantwortlich war, bearbeitete Jobangebote von Schweizer Unternehmen nur sehr langsam. Arbeit wäre genügend vorhanden gewesen, vor allem in der Land- und Forstwirtschaft, da die meisten Schweizer Männer zu dieser Zeit im Aktivdienst standen. Bewerbungen und Anträge auf Arbeit wurden allerdings nicht schnell bearbeitet, und bei der Analyse von Hunderten Akten der Internierten gewinnt man den Eindruck, dass die Bürokratie besonders langsam war, vor allem gegen Ende des Krieges. Diese ist aus heutiger Sicht jedoch ein Segen für die historische Forschung, denn sie erlaubt es, den Aufenthalt eines Flüchtlings präzise nachvollziehen zu können.