150’000 Werke für die Weltliteratur

Der Schweizer Intellektuelle und Büchersammler Martin Bodmer widmete sein Leben der Bewahrung des geschriebenen Wissens. Seine umfangreiche Sammlung ist heute Teil des Weltdokumentenerbes der UNESCO.

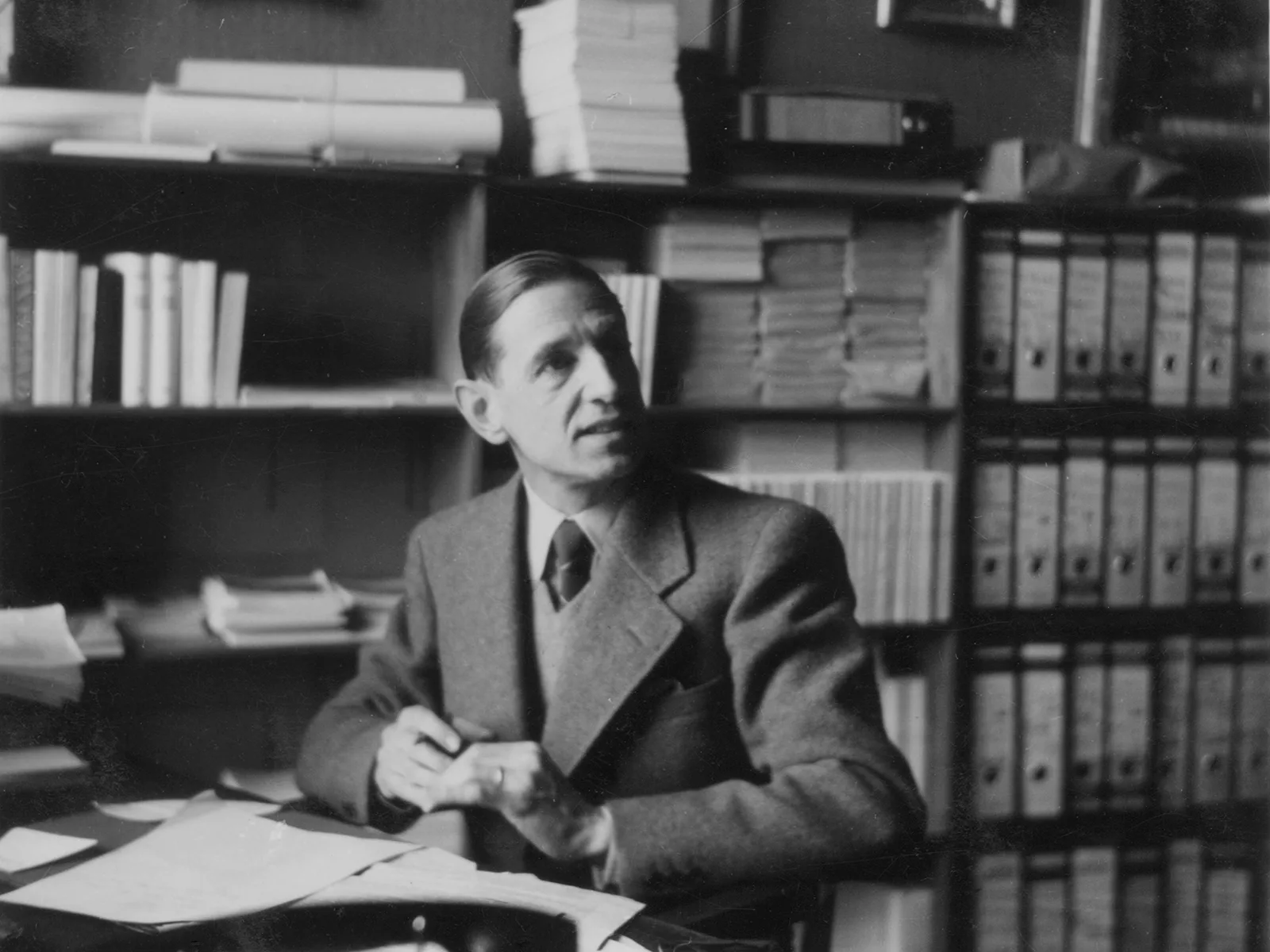

Viele Jahrzehnte später in Cologny im Kanton Genf: In der gedämpften Ruhe eines Büros tippte eine Bibliotheksassistentin die Worte und Gedanken eines Mannes mit markanten Gesichtszügen. Seit fast zehn Jahren ordnete Martin Bodmer in regelmässigen Abständen sein geistiges Vermächtnis in Manuskriptfragmenten, die er Chorus mysticus nannte, ein lateinischer Ausdruck zu Ehren Goethes. Bodmers ebenso faszinierender wie fragmentarischer Text blieb unvollendet, wurde nie veröffentlicht und geriet schnell in Vergessenheit.

Geblieben ist seine Sammlung, die über 150'000 Dokumente aus 80 Kulturen und drei Jahrtausenden umfasste. Kaum drei Wochen vor seinem Tod unterzeichnete Martin Bodmer die Stiftungsurkunde zur Gründung der Bibliotheca Bodmeriana, die den Fortbestand seiner Sammlung sicherte. Diese Sammlung, die er als sein «geistiges Bauwerk» bezeichnete, war nicht nur eine Bibliothek, sondern viel mehr ein Museum der Entwicklung des menschlichen Geistes, dargestellt anhand schriftlicher Zeugnisse. Bodmer wollte damit «den Weg des Menschen zu sich selber» sichtbar machen.

Eine fesselnde Obsession

Der Zürcher wurde schon früh zu einer Schlüsselfigur des intellektuellen Lebens seiner Zeit, insbesondere durch die Gründung des Gottfried-Keller-Preises mit nur 22 Jahren. Der Preis sollte schweizerische Autorinnen und Autoren zugutekommen und war damals der höchstdotierte im deutschsprachigen Raum.

Später wollte Bodmer einen Ort schaffen, an dem die Geschichte und Kultur der Menschheit zugänglich sind. Zukünftige Generationen sollen von diesem Ort profitieren und sich inspirieren lassen– ganz im Sinne der «Weltliteratur». Dieses von Goethe im 19. Jahrhundert entwickelte Konzept setzt sich für eine transnationale Verbreitung bedeutender Werke ein.

[Weltliteratur] bedeutet einerseits die zeitliche Entwicklung und den räumlichen Charakter der schriftlichen Aufzeichnung, und andererseits die Beschränkung auf jene Sprachwerke, die überzeitliche und überräumliche Wirkung haben. Anders ausgedrückt, jene, bei denen gleichsam die Kraft des menschlichen Gehaltes und die Magie der Sprache das Entscheidende sind.

Wissen für alle

Während des Zweiten Weltkriegs engagierte sich Bodmer aktiv für den Intellektuellen Hilfsdienst des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK). Dieses humanitäre Programm versorgte Kriegsgefangene mit Büchern, um ihre intellektuelle und moralische Würde zu wahren. Unter seiner Leitung wurden 1,5 Millionen Bücher gesammelt und an Gefangene der kriegsführenden Länder verteilt. Er sah darin einen wichtigen Faktor für Trost und Bildung, der die Schrecken des Krieges überwinden konnte.

Im Dienst der Gesellschaft – oder von Büchern besessen?

Odile Bongard, Bodmers persönliche Sekretärin während 30 Jahren, beschrieb seinen Charakter als den eines «einsamen Mannes, der Wert auf Ordnung und Einfachheit legte, aber vor allem auf Qualität». Jeder Tag war von Ritualen geprägt: Zeit mit seinen Sammlungen, Notizen machen, bevor er sich in die Ruhe seines Zuhauses zurückzog.

Das Vermächtnis des Bibliophilen

Martin Bodmer starb 1971 in Genf. Auf seinem Grabstein steht: «Was du getan hast, wird sich erst zeigen, wenn du stirbst.»