Résistance à Kaiseraugst

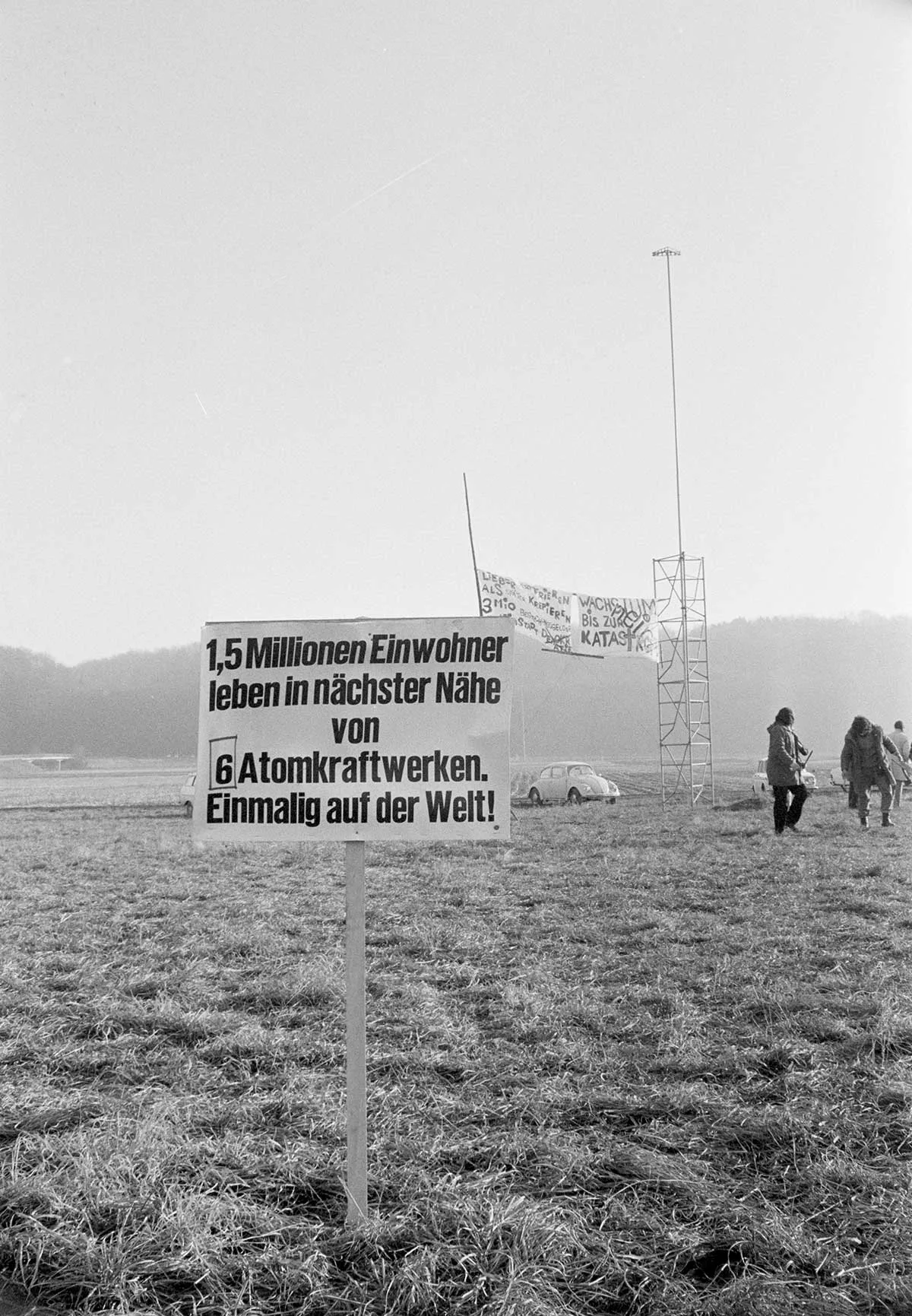

L’opposition à la construction de la centrale nucléaire de Kaiseraugst rassembla de larges couches de la population. Le mouvement anti-nucléaire naissant bénéficia d’une vaste couverture médiatique.

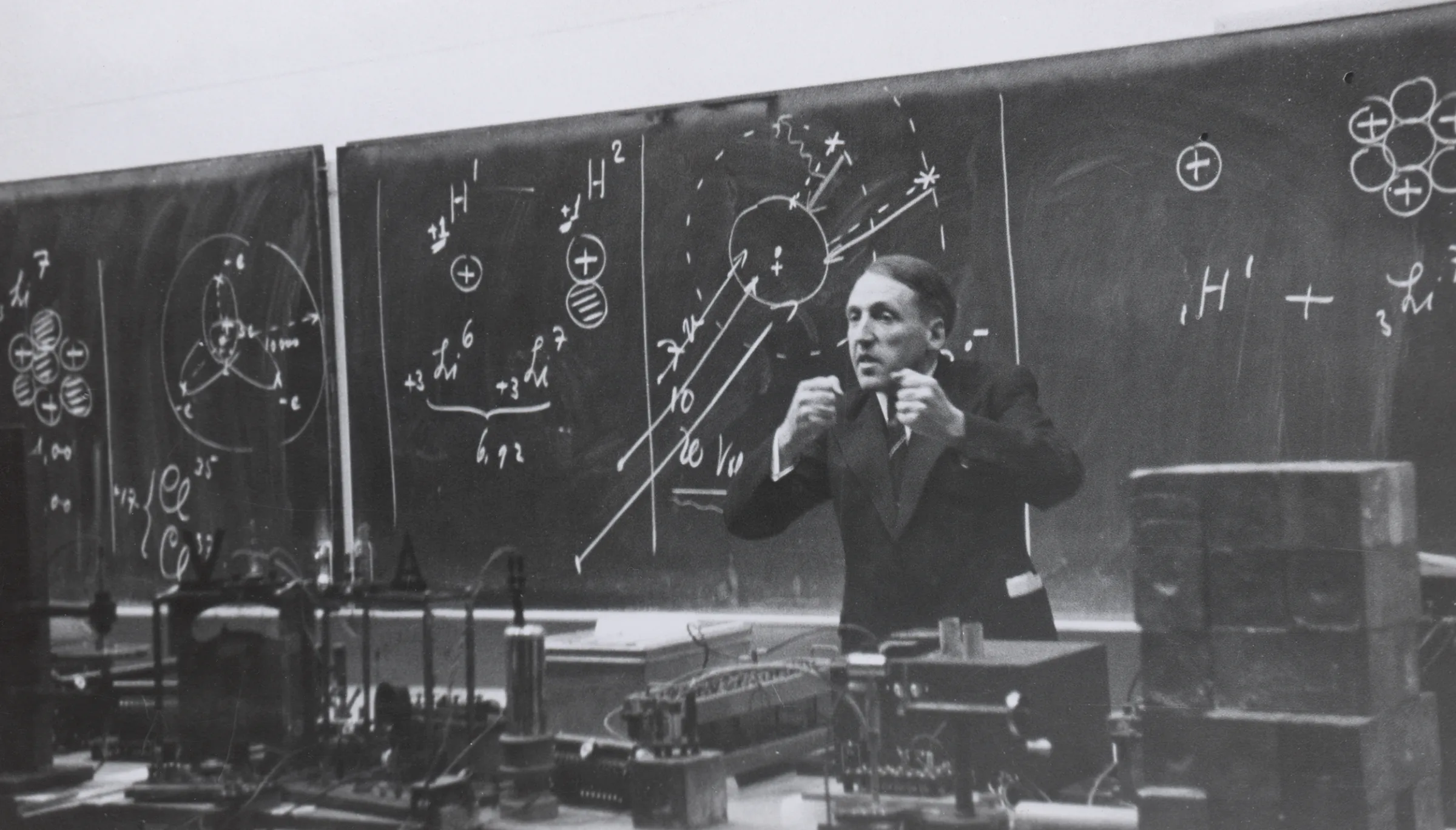

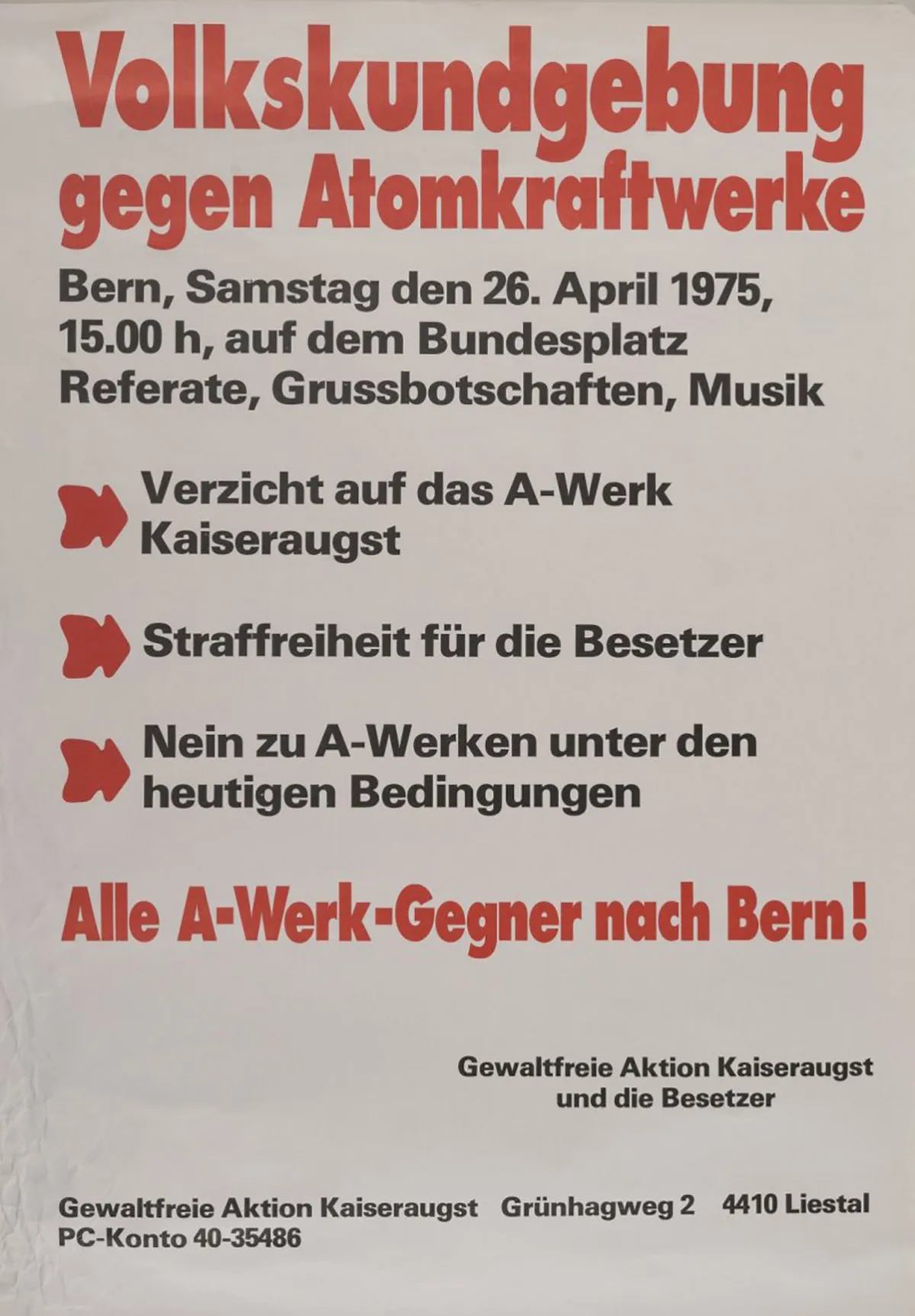

L’année 1970 vit la création du «Nordwestschweizer Aktionskomitee gegen das Atomkraftwerk Kaiseraugst» («Comité d’action de la Suisse du Nord-Ouest contre la centrale nucléaire de Kaiseraugst») ou NAK, rebaptisé plus tard «Nordwestschweizer Aktionskomitee gegen Atomkraftwerke» ou NWA («Comité d’action de la Suisse du Nord-Ouest contre les centrales nucléaires»): une organisation influente dont l’intention était d’unifier la résistance fragmentée des opposantes et opposantes aux centrales nucléaires. Le comité commença par épuiser toutes les voies de recours politiques et juridiques: plaintes, oppositions, initiatives, interpellations au Parlement, motions et réunions d’information publiques se succédèrent ainsi sans relâche. Le projet fut également rejeté le 15 juin 1972 par une majorité de la population de Kaiseraugst dans le cadre d’une consultation populaire. En dernière instance, le NWA ainsi que les communes de Bâle, Kaiseraugst et Rheinfelden déposèrent une plainte au Tribunal fédéral de Lausanne, qui débouta toutefois les opposantes et opposants à la centrale nucléaire de Kaiseraugst le 26 juillet 1973. Le tribunal basa sa décision sur la loi sur l’énergie atomique de 1959 qui attribuait aux autorités fédérales la majeure partie des compétences pour l’octroi d’autorisations d’exploitation des centrales nucléaires.

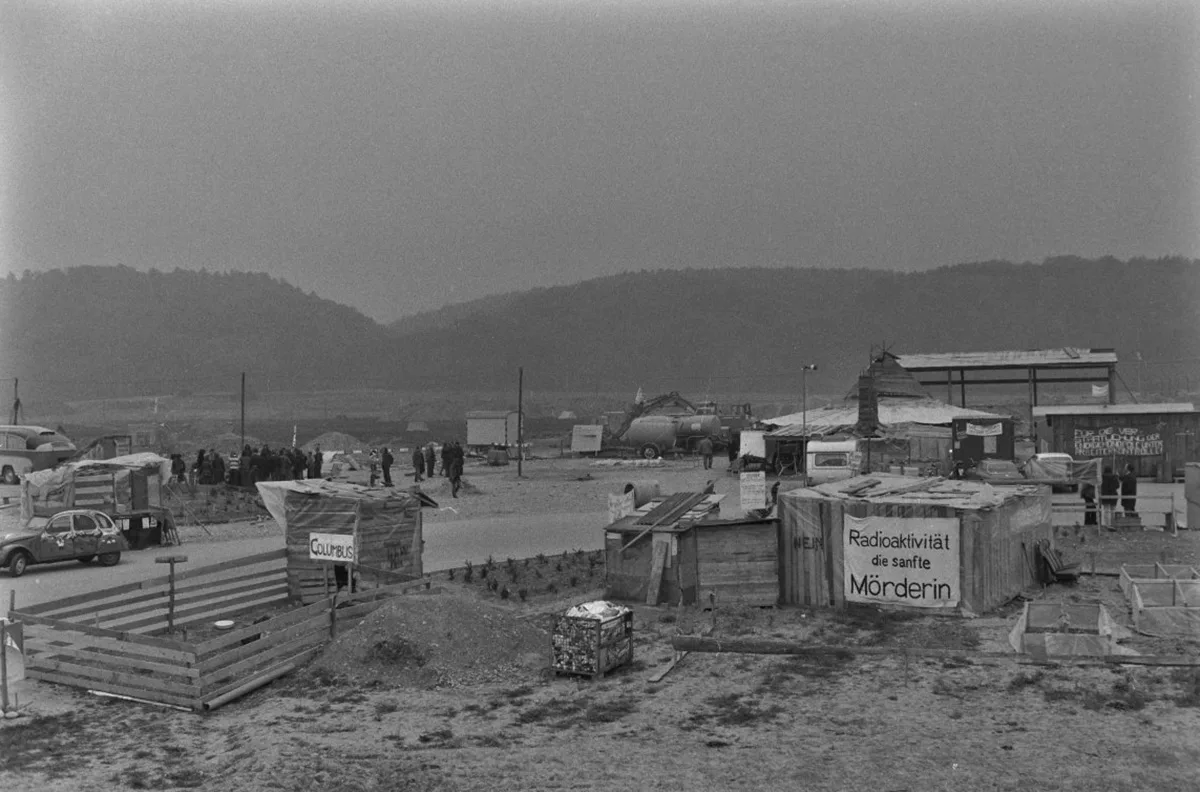

Première occupation glaciale en décembre 1973

Chaque jour, des dizaines de sympathisants viennent soutenir les campeurs et leur apportent à manger et à boire.

Les onze semaines d’occupation en 1975

«Si sin vor d Laschtwäge ghoggt und hän zältlet dört us

S het zwor Pflutter gha, Räge und Schnee

Doch Buure hän Holz brocht und jede Dag Milch

Und ko bsetze sin immer meh

Es sin hunderti ko, s het e Dorf gä dört us

In dr ganze Region hän is Lyt unterschtützt

Und jetz müen d Behörde verhandle mit uns

Me gseht, was mer gmacht hän het gnützt

Bis jetz.»

Ou, en français:

«Ils ont posé leurs tentes devant les camions / Dans la boue, sous la pluie et la neige / Mais les fermiers leur apportaient du bois et du lait chaque jour / Et ils étaient toujours plus nombreux / Il en arrivait des centaines, un vrai village / Dans toute la région on nous soutenait / Les autorités, elles doivent négocier, pas le choix / On voit que ça fonctionne / Pour le moment.»

Des manifestations des années 1980 à l’annulation du projet

L’occupation du chantier en 1975 et les manifestations qui s’ensuivirent sensibilisèrent la société aux dangers de l’énergie nucléaire et à l’urgence de réviser la loi fédérale sur l’énergie atomique. Le mouvement anti-nucléaire lança des initiatives populaires cantonales et nationales à cette fin, et la loi sur l’énergie atomique finit par être révisée en 1979. Accepté par le peuple, l’arrêté fédéral concernant la loi sur l’énergie atomique conditionna notamment la construction de centrales nucléaires à l’obtention d’une autorisation générale et à la présentation d’une preuve du besoin.

Malgré cela, l’opposition déterminée au projet de centrale à Kaiseraugst ne parvint pas à faire abandonner définitivement l’énergie nucléaire en Suisse. La centrale nucléaire de Gösgen fut ainsi raccordée au réseau en 1979, suivie par celle de Leibstadt en 1984. L’occupation et les manifestations de Kaiseraugst entraînèrent toutefois la création d’un mouvement anti-nucléaire national. Cette situation marque également l’actuel débat sur la sécurité de l’approvisionnement énergétique de la Suisse.

Actualités Suisses Lausanne

Certaines photos de cet article proviennent de l’agence de photographie de presse Actualités Suisses Lausanne (ASL). Fondée en 1954 par Roland Schlaefli et Edouard Baumgartner, l’ASL s’intéressait particulièrement au sport, mais aussi à la politique. Roland Schlaefli posséda une accréditation de photographe du Palais fédéral jusqu’à la fermeture de l’agence. Il avait auparavant travaillé pour l’agence Presse Diffusion Lausanne (PDL), absorbée par l’ASL en 1974. Le tournant du millénaire marqua la fin de cette agence romande, dont les fonds furent repris par le Musée national suisse.