La première institutrice africaine de la Mission de Bâle

Le destin de Catherine Zimmermann-Mulgrave illustre autant l’histoire de l’esclavagisme que l’évangélisation de l’Afrique occidentale au XIXe siècle. Il montre comment une femme africaine est parvenue à mener sa vie en toute indépendance après avoir été enlevée et déportée.

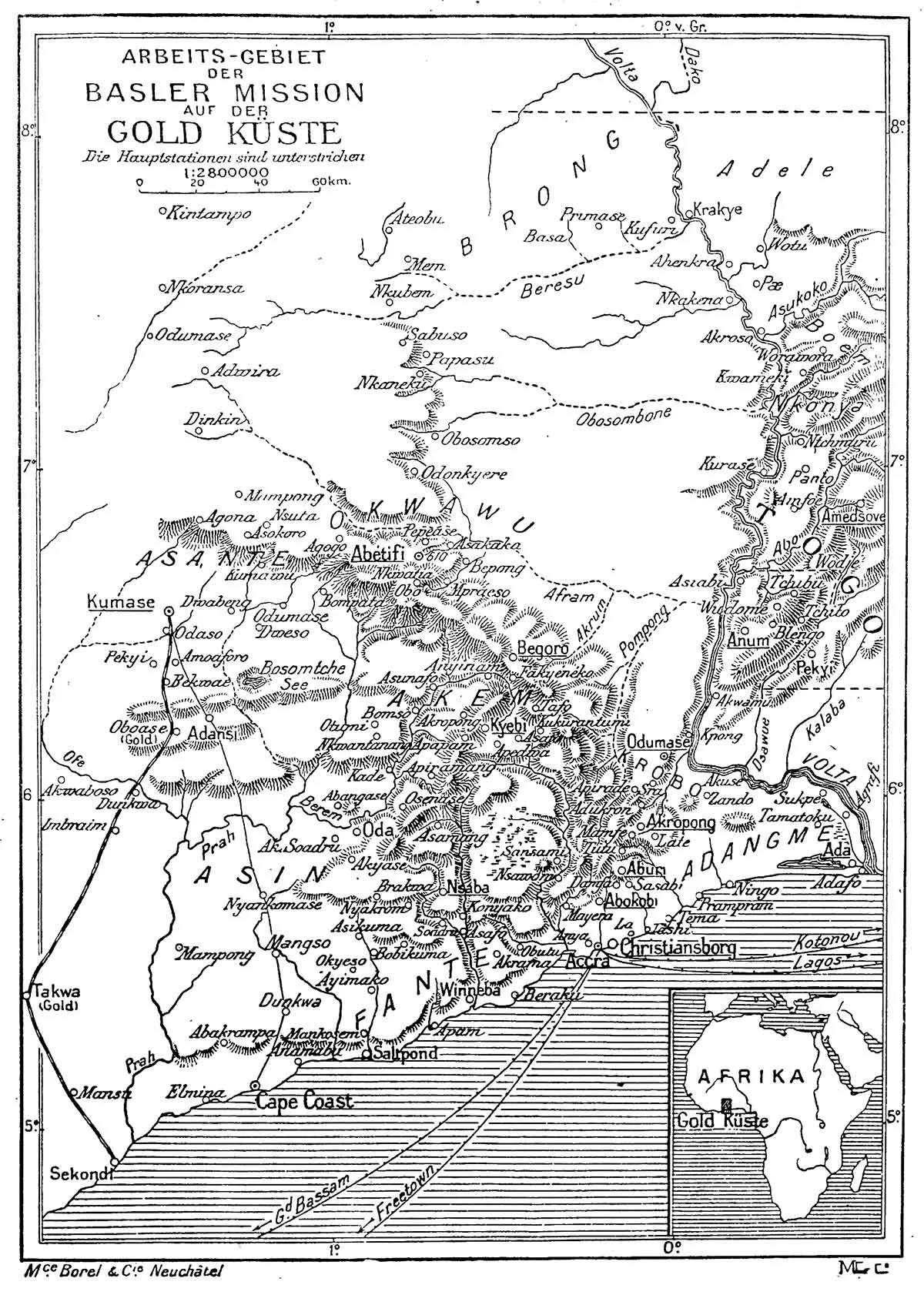

La protagoniste de notre histoire n’a passé que peu de temps en Europe. Aujourd’hui devenue le Ghana, la Côte d’Or était sa patrie d’adoption et c’est là qu’elle a enseigné dans des écoles missionnaires, principalement à des jeunes filles. Si son quotidien était presque identique à celui d’autres femmes de missionnaires, elle s’en distinguait à plusieurs titres. Mère de sept enfants, Catherine avait un emploi. Noire, institutrice missionnaire et même divorcée, elle était acceptée et respectée par les populations locales.

La Bible contre l’exploitation

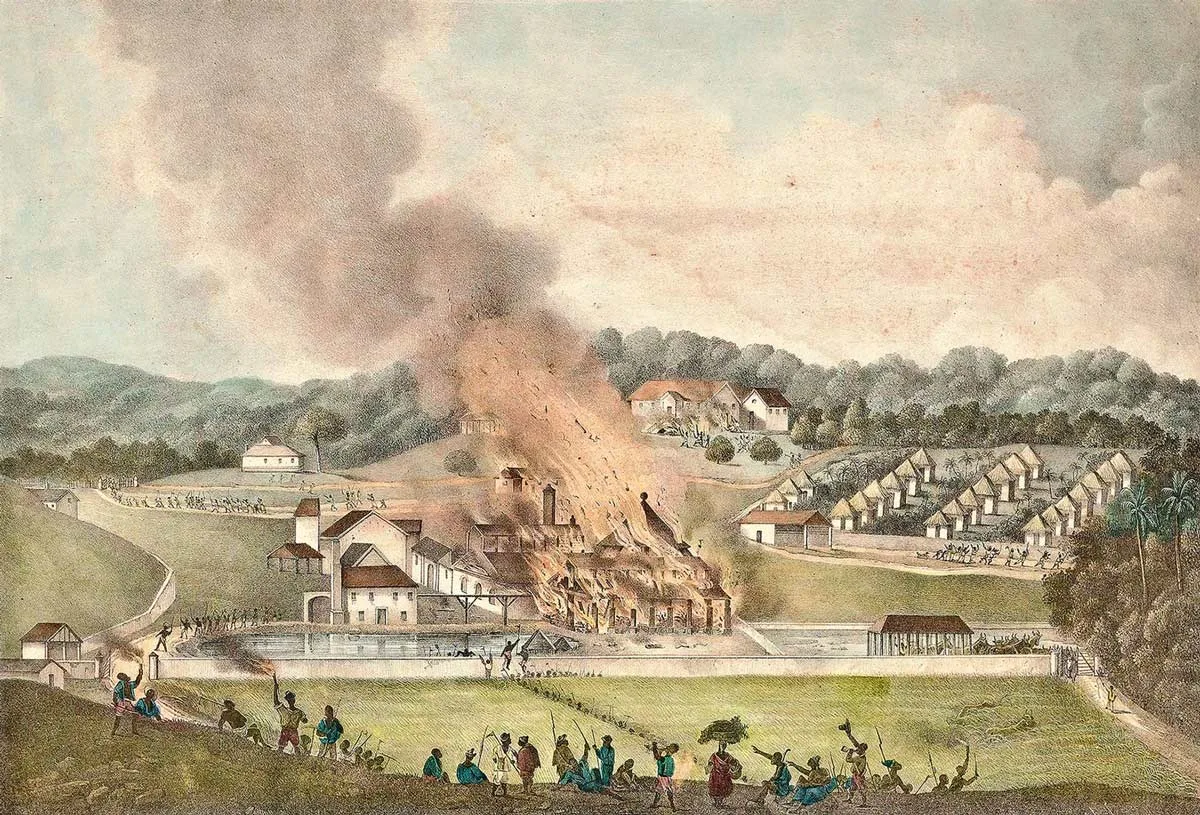

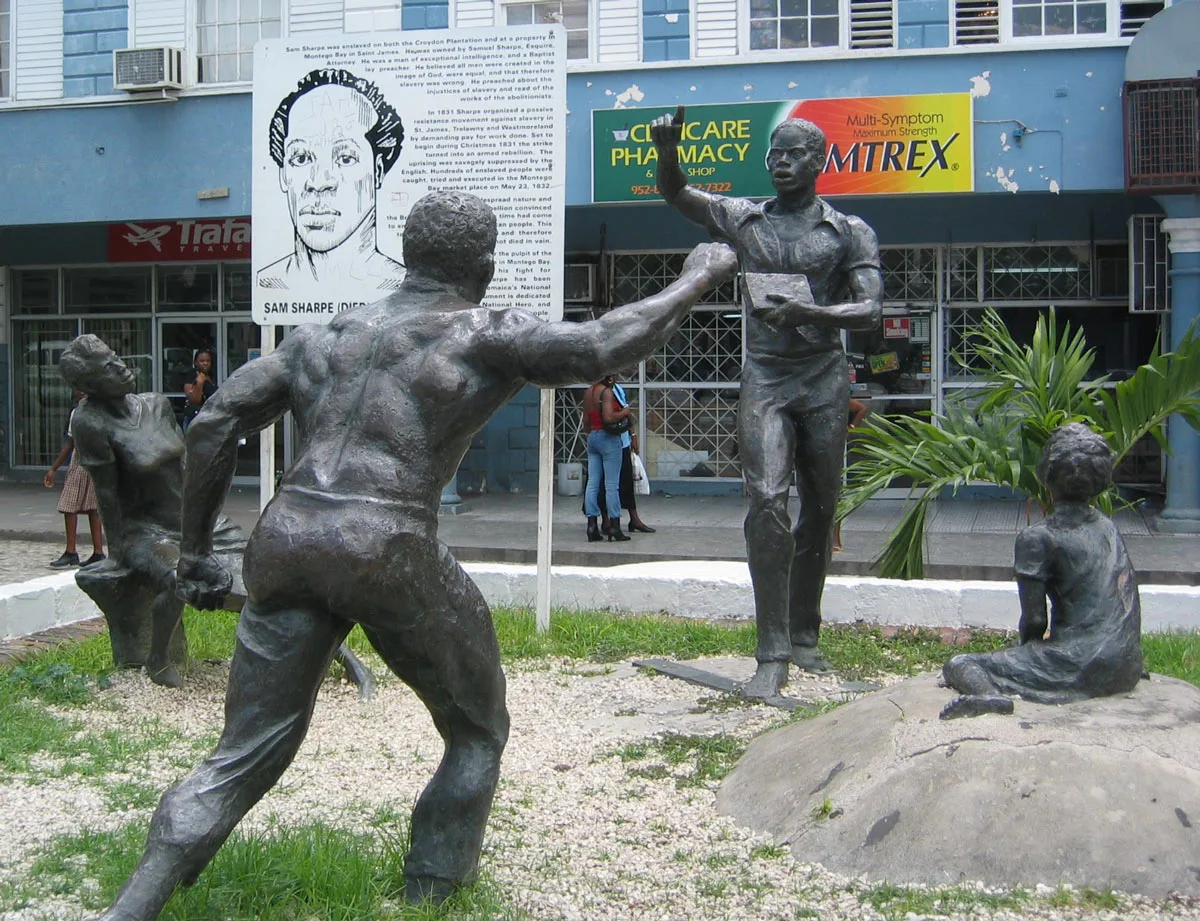

La Jamaïque se remet à peine de la répression du plus grand soulèvement de personnes esclavisées de son histoire, la «Rébellion de Noël» (Baptist War). À la fin de l’année 1831, menés par le prédicateur baptiste noir et esclavisé Samuel Sharpe, des personnes réduites en esclavage s’étaient révoltés contre les propriétaires de plantations.

Mère et divorcée

George Thompson la trompe fréquemment et semble-t-il même avec des écolières. Catherine est âgée de vingt ans seulement lorsqu’elle demande et obtient un divorce légal, ainsi que la garde de ses enfants. Elle reprend le patronyme «Mulgrave». La Mission de Bâle l’autorise à se remarier et Catherine continue à travailler. La Mission de Bâle se montre particulièrement dure en excluant George Thompson qui sombre dans l’alcoolisme, enfreignant ainsi la morale chrétienne, seule à être considérée comme «civilisée» par les missionnaires.

Ayant commis de graves péchés, Thompson dut être exclu du service de la mission. Il sombra ensuite si profondément dans le péché que sa vie dissolue nécessita sa séparation d’une épouse qui craignait Dieu. La parole de Dieu justifie d’ailleurs un tel divorce (Matthieu 5:32).

Grâce au soutien de ses frères missionnaires, Zimmermann n’est pas renvoyé mais juste réprimandé. Il a «enfreint la morale de sa patrie» et doit donc «rester définitivement en Afrique». Les vacances dans son Allemagne natale lui sont désormais interdites. Cela ne constitue pas une grande punition pour Zimmermann qui considère la Côte d’Or comme sa «deuxième patrie». Il apprend le Ga, traduit la Bible et rédige des dictionnaires ainsi qu’une grammaire de ce dialecte.

Décès du mari en Europe

20 ans après leur mariage, Catherine accompagnée de son mari – lourdement affecté par le climat africain – et d’une partie de leurs enfants, retournent en Europe. Lors de leur deuxième séjour à Gerlingen en Allemagne du Sud, lieu de naissance de Zimmermann, où la famille s’est rendue en passant par Bâle, Johannes Zimmermann meurt à la fin de l’année 1876 d’une maladie tropicale, âgé de 51 ans seulement. Désormais veuve, Catherine retourne à Accra sur la Côte d’Or où elle vivra jusqu’en 1891 sa vie de «plus ancien membre de la famille des missionnaires bâlois». À sa mort, la Mission de Bâle déclarera qu’elle avait été «aimée des chrétiens comme des païens».