Die erste afrikanische Lehrerin der Basler Mission

Das Leben von Catherine Zimmermann-Mulgrave erzählt eine Geschichte vom Handel mit versklavten Menschen und christlicher Missionierung in Westafrika im 19. Jahrhundert. Und es zeigt, wie es einer afrikanischen Frau gelang, trotz Verschleppung und Ausgrenzung eigenständig und selbstbestimmt durchs Leben zu gehen.

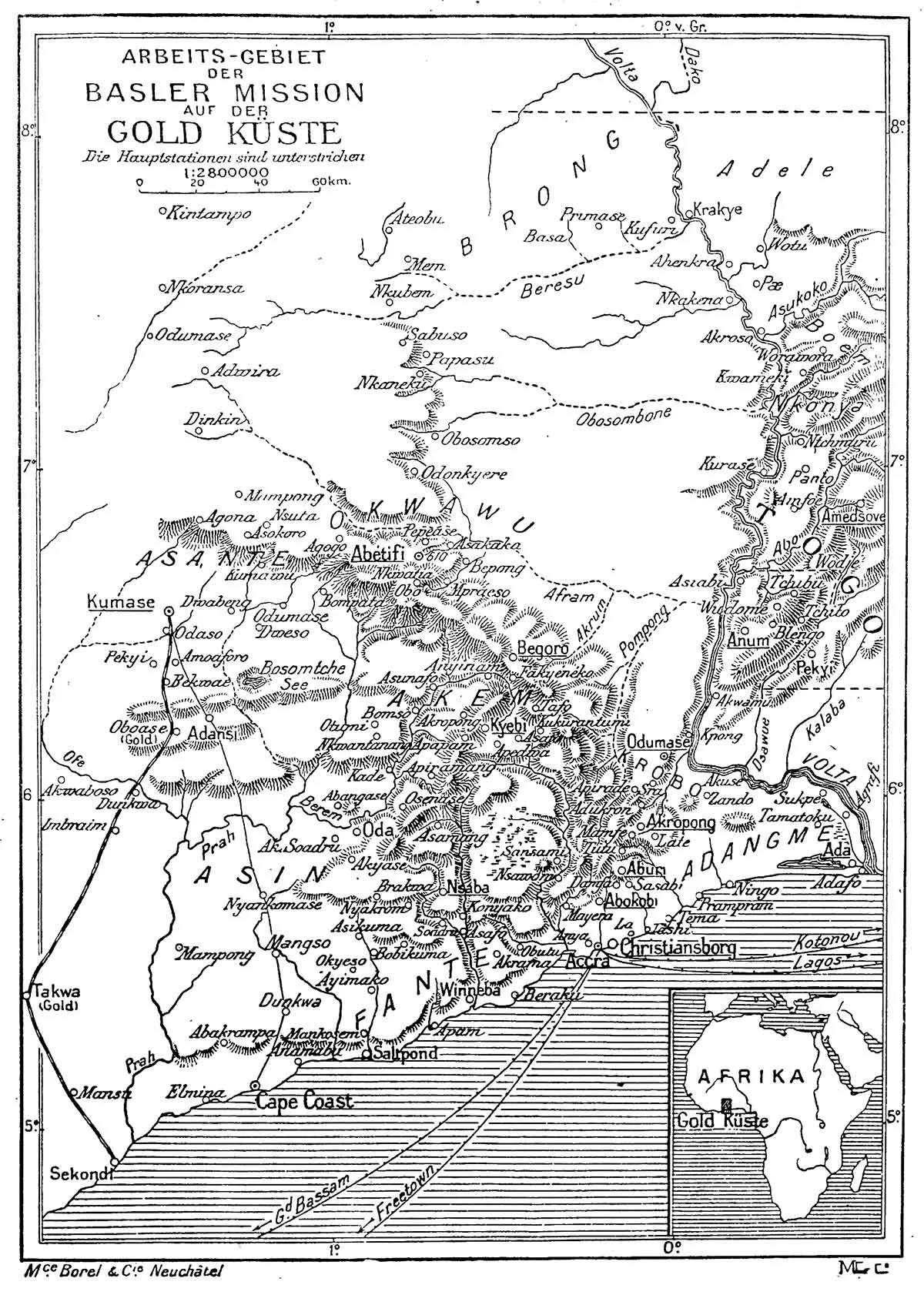

Zimmermann-Mulgrave war nur für kurze Zeit in Europa. Ihre Wahlheimat war die Goldküste, das spätere Ghana. Jahrzehntelang unterrichtete sie dort Kinder in Missionsschulen, vorwiegend Mädchen. Ihr alltägliches Leben unterschied sich kaum von jenem anderer Missionarsfrauen. Und doch war es aussergewöhnlich: Als siebenfache Mutter war Catherine berufstätig, als Schwarze war sie Lehrerin und Missionarin, als geschiedene Frau blieb sie akzeptiert und geachtet.

Mit der Bibel gegen die Ausbeutung

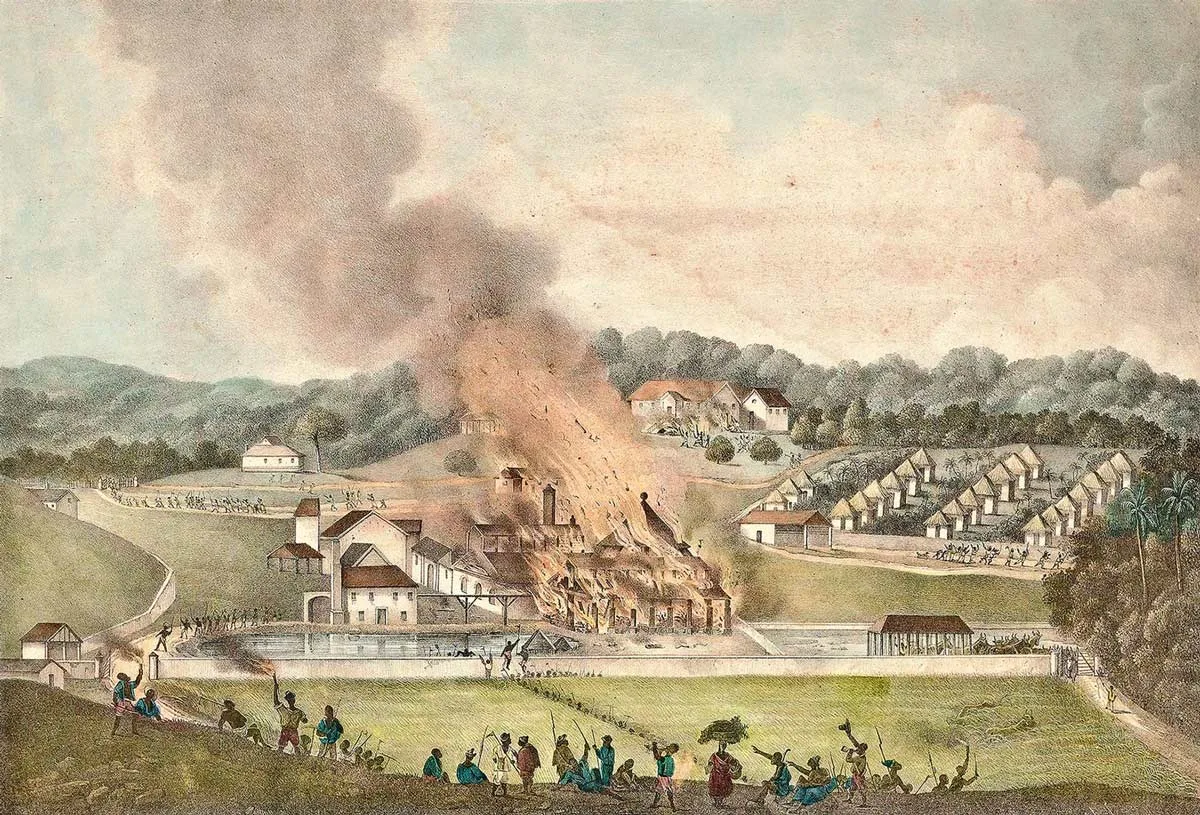

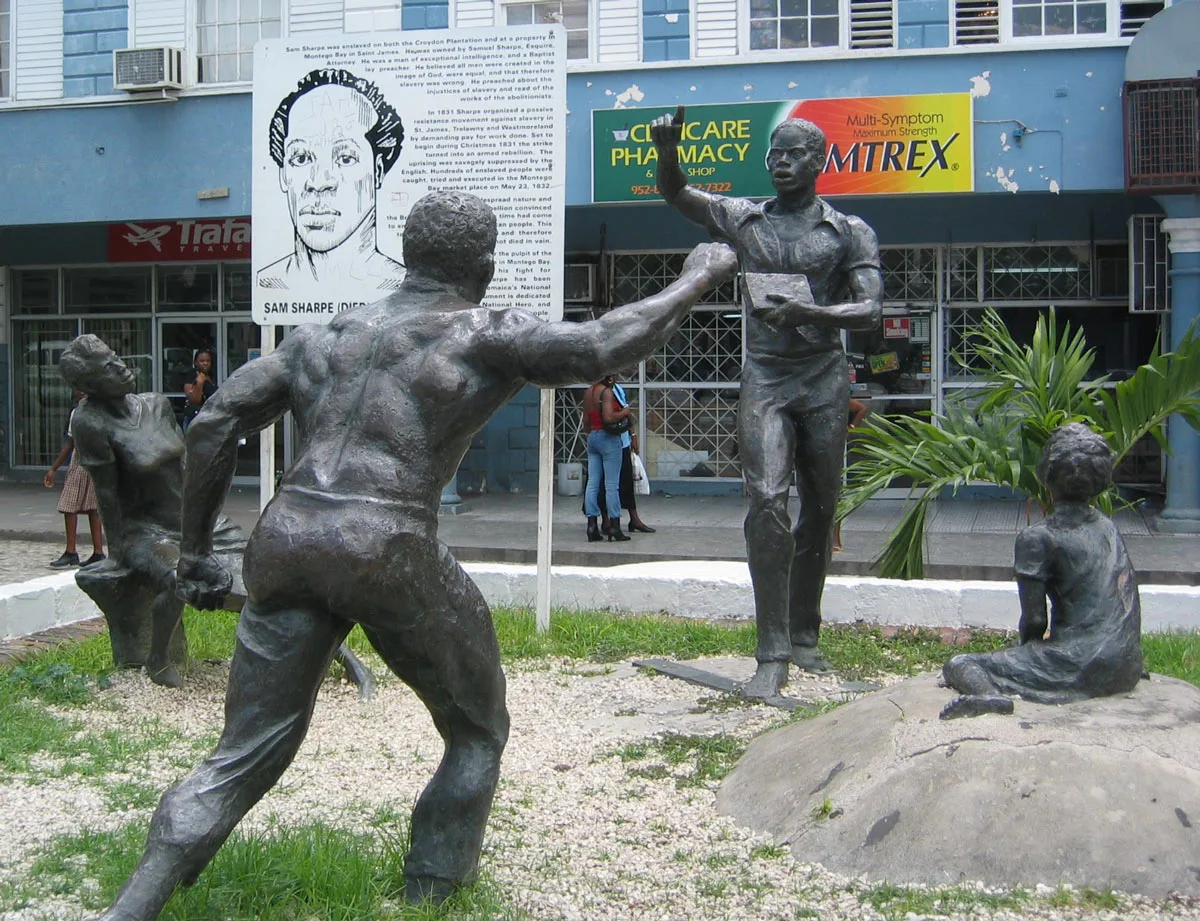

Jamaika war noch gezeichnet von der Niederschlagung des grössten Aufstands versklavter Menschen seiner Geschichte, des «Baptist War». Um den Jahreswechsel 1831/32 hatten sich versklavte Männer und Frauen, angeführt vom Sklaven und Laienprediger Samuel Sharpe, gegen die Plantagenbesitzer erhoben.

Geschieden und alleinerziehend

George Thompson hatte zahlreiche Affären, angeblich auch mit Schülerinnen. Catherine war erst Anfang 20, als sie auf ihren Wunsch hin «gesetzmässig» geschieden wurde. Die Obhut über die gemeinsamen Kinder wurde ihr übertragen, sie nahm wieder den Namen Mulgrave an, und die Basler Mission stellte es ihr frei, eine neue Ehe einzugehen. Sie konnte weiter als Lehrerin arbeiten, ihren Ex-Mann entliess die Mission hingegen. Gegenüber George Thompson, der zunehmend dem Alkohol verfiel, zeigte die Basler Mission grosse Härte. Mit seinem Verhalten hatte er explizit gegen die christliche Moral verstossen, welche die Missionare als die einzige «zivilisierte» ansahen.

Thompson musste aber wegen grober Sündenfälle schon nach kurzer Zeit aus dem Missionsdienst entlassen warden. Schliesslich geriet derselbe immer tiefer in die Sünde hinein u. liess sein Sündenleben eine gerichtliche Scheidung von seiner gottesfürchtigen Ehefrau notwendig warden, u. zwar aus Gründen, kraft welchen nach Christi Wort (Matth. 5,32) eine Ehescheidung auch vor Gottes Augen gerechtfertigt ist.

Dank der Unterstützung von Missionsbrüdern wurde Zimmermann nicht entlassen, sondern nur gerügt: Er hätte «die heimatlichen bürgerlichen Verhältnisse aufgelöst» und wäre nun als «definitiv in Afrika stationiert anzusehen». Der Urlaub in der deutschen Heimat wurde ihm gestrichen. Als Strafe empfand dies der Deutsche, der die Goldküste als sein «zweites Vaterland» bezeichnen sollte, kaum. Er lernte die Sprache Ga, übersetzte die Bibel und verfasste Wörterbücher und eine Grammatik in der lokalen Sprache.

Tod des Ehemanns in Europa

20 Jahre nach ihrer Heirat fuhr Catherine mit ihrem Mann, dem das Klima in Westafrika stark zugesetzt hatte, und einem Teil ihrer Kinder nach Europa. Beim zweiten Aufenthalt in seinem süddeutschen Geburtsort Gerlingen, wohin sie über Basel gereist waren, starb Johannes Zimmermann Ende 1876, erst 51-jährig, an einer Tropenkrankheit. Als Witwe kehrte Catherine in ihre Wahlheimat Accra an der Goldküste zurück, wo sie bis 1891 als «ältestes Glied der Basler Missionsfamilie» lebte. Sie sei, hielt die Basler Mission nach ihrem Tod fest, «von Christen und Heiden geliebt» worden.