Une barrière linguistique dûment fortifiée

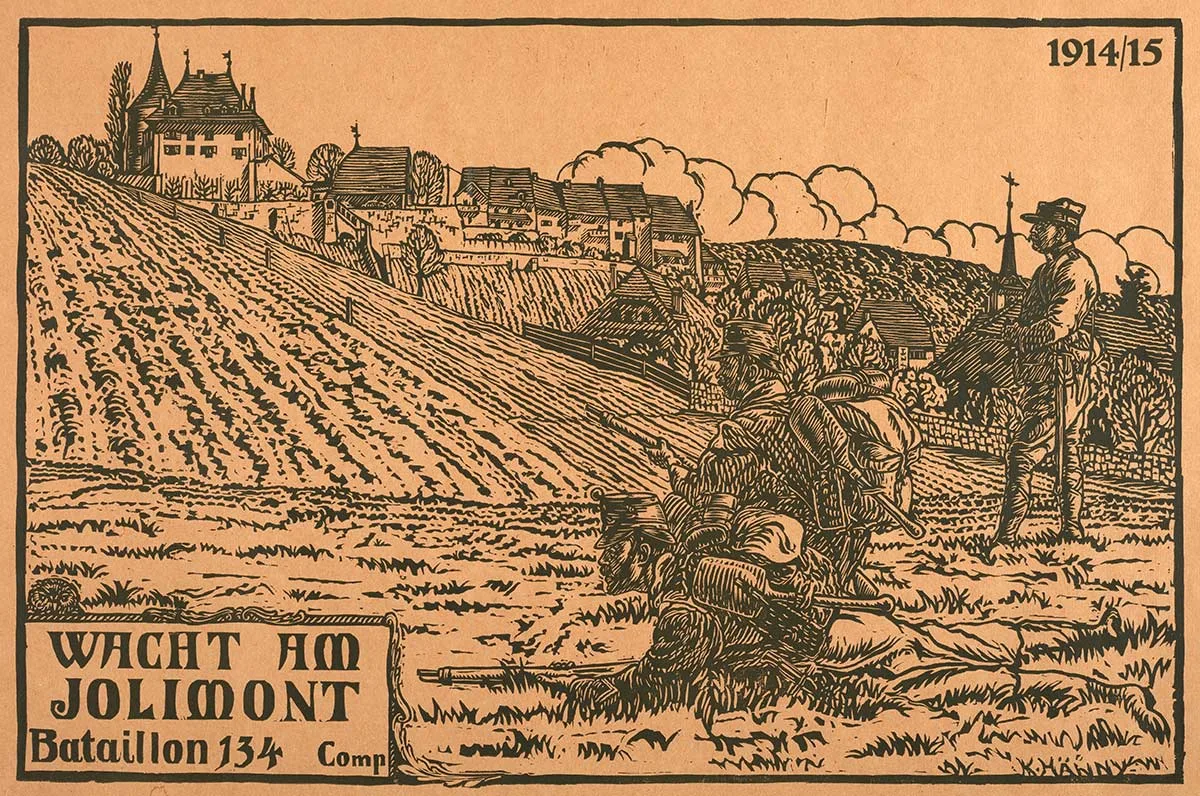

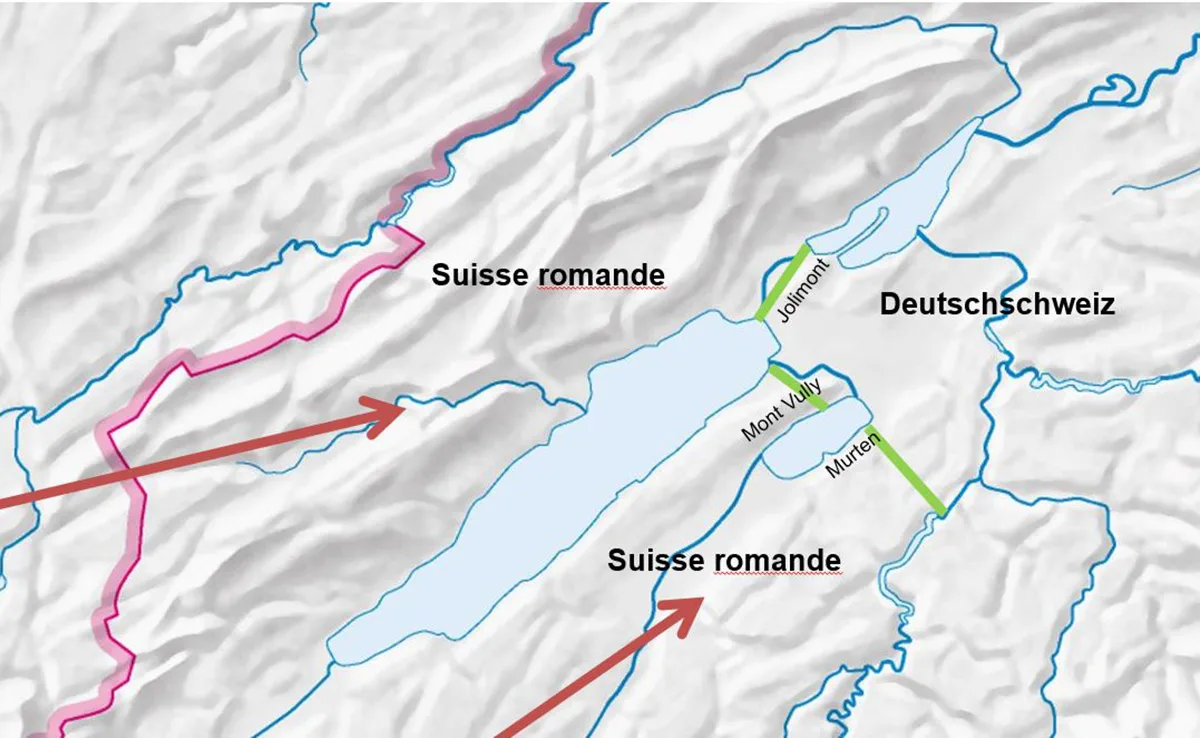

Lors de la Première Guerre mondiale, les fortifications de Morat doivent stopper une éventuelle avancée des forces françaises venues de l’Ouest. On réalise alors bunkers et tranchées dans le Seeland bernois ainsi que dans la région de Morat où de nombreux ouvrages se trouvent directement sur la frontière linguistique!

Lorsque la guerre éclate en 1914, l’Armée suisse redoute un passage des troupes françaises sur son territoire en direction du Sud de l’Allemagne, dont la frontière n’a pas été fortifiée. Les Français pourraient ainsi contourner le front ouest, gelé depuis l’automne 1914. Le commandement de l’Armée suisse ordonne donc en 1914 la construction des fortifications de Morat pour contrer une éventuelle incursion française. Ces constructions doivent verrouiller le secteur canal de la Thielle - Mont Vully - Morat - Laupen et protéger Berne contre toute attaque émanant de Suisse romande.

D’autres fortifications sont réalisées dans la région du Hauenstein afin de protéger le nœud ferroviaire d’Olten. Elles constituent aussi la base d’une défense offensive du Jura. En plus de cette région frontalière, deux zones militaires clés sont fortifiées au nord des Alpes. Au mois de septembre 1914, quelque 16 000 hommes effectuent leur service dans les fortifications de Morat. Cet effectif connaîtra une diminution drastique. D’octobre 1914 à la fin de 1917, 2000 hommes en moyenne occupent les lieux. Environ deux tiers de toutes les troupes suisses ont effectué au moins une fois leur service dans les fortifications.

Fortification de la barrière linguistique

La hiérarchie du sommeil

Trois activités principales rythment le quotidien des soldats affectés aux fortifications: exercice et formation militaire, service de garde et travaux de consolidation qualifiés par les soldats de «faire le Tschingg» expression péjorative en référence aux ouvriers italiens arrivés avant la guerre pour développer le réseau des chemins de fer suisses.

La majorité des hommes de ce que l’on appelait alors la Landwehr avaient plus de trente ans. Au Conseil des États, le colonel Bolli les qualifie de «notre meilleur matériel humain». Cette expression en dit long sur l’opinions que les hauts gradés de l’époque se faisaient de leurs hommes. Le style de commandement s’inspire alors de la culture militaire allemande, marquée par une stricte hiérarchie. Il en résulte une aversion généralisée pour ce service militaire qui ne tient que rarement compte des besoins de la troupe et des moyens exigés par les circonstances. Les hommes accomplissent en moyenne 500 jours de service et ne reçoivent qu’une maigre solde. L’allocation pour perte de gain n’existe pas encore. La pauvreté menace de nombreux soldats et leurs familles: un risque amplifié par la mauvaise situation économique et un approvisionnement difficile. En Suisse, la guerre s’achèvera sur la grève générale de 1918.