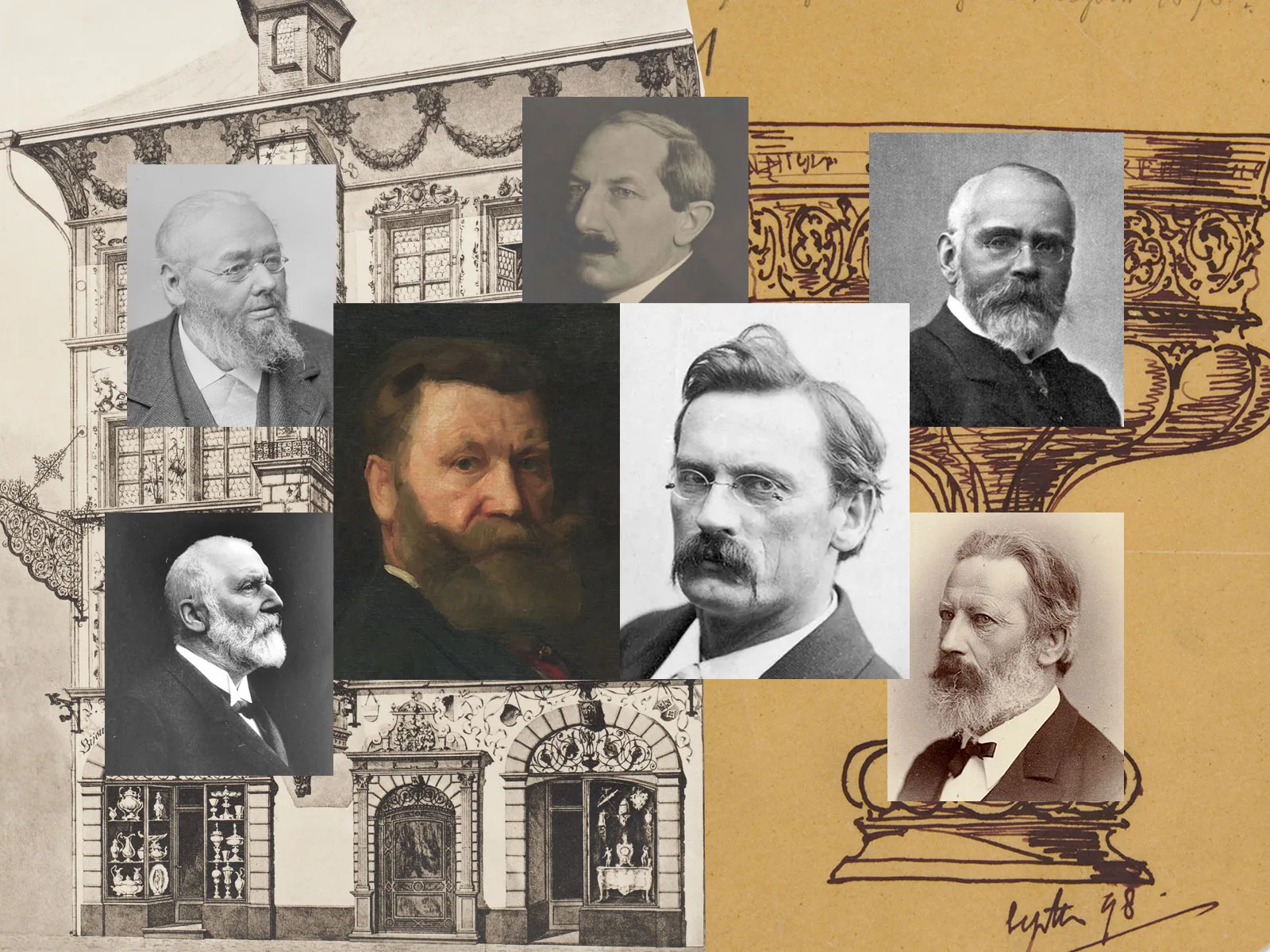

Le maître suisse des impressionnistes

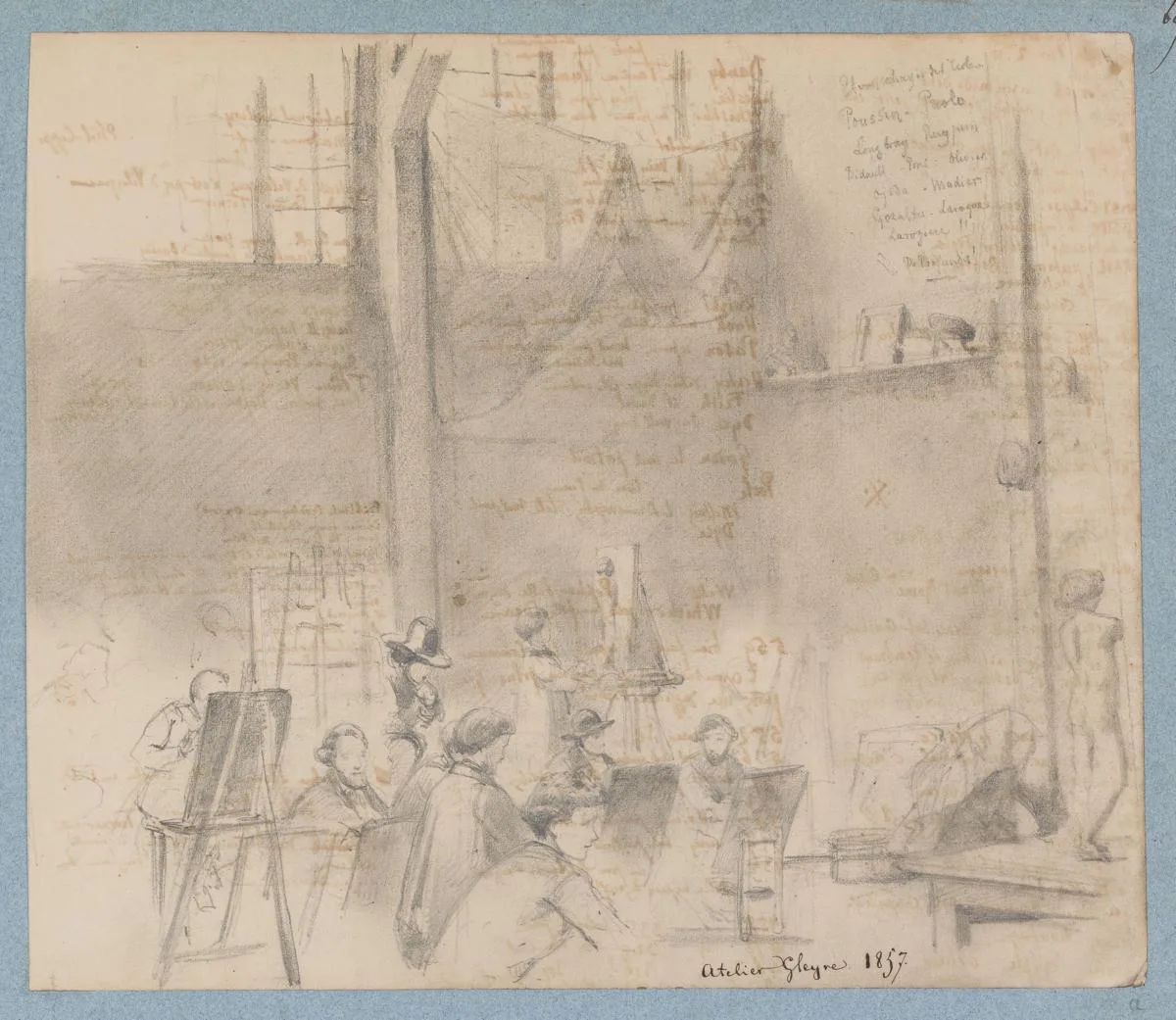

Le peintre suisse Charles Gleyre (1806-1874) jouissait d’un prestige considérable au 19e siècle. C’est dans son atelier parisien que des peintres très différents comme Albert Anker et Auguste Renoir apprirent leur art. Gleyre lui-même se situe à la frontière entre le romantisme et l’impressionnisme.