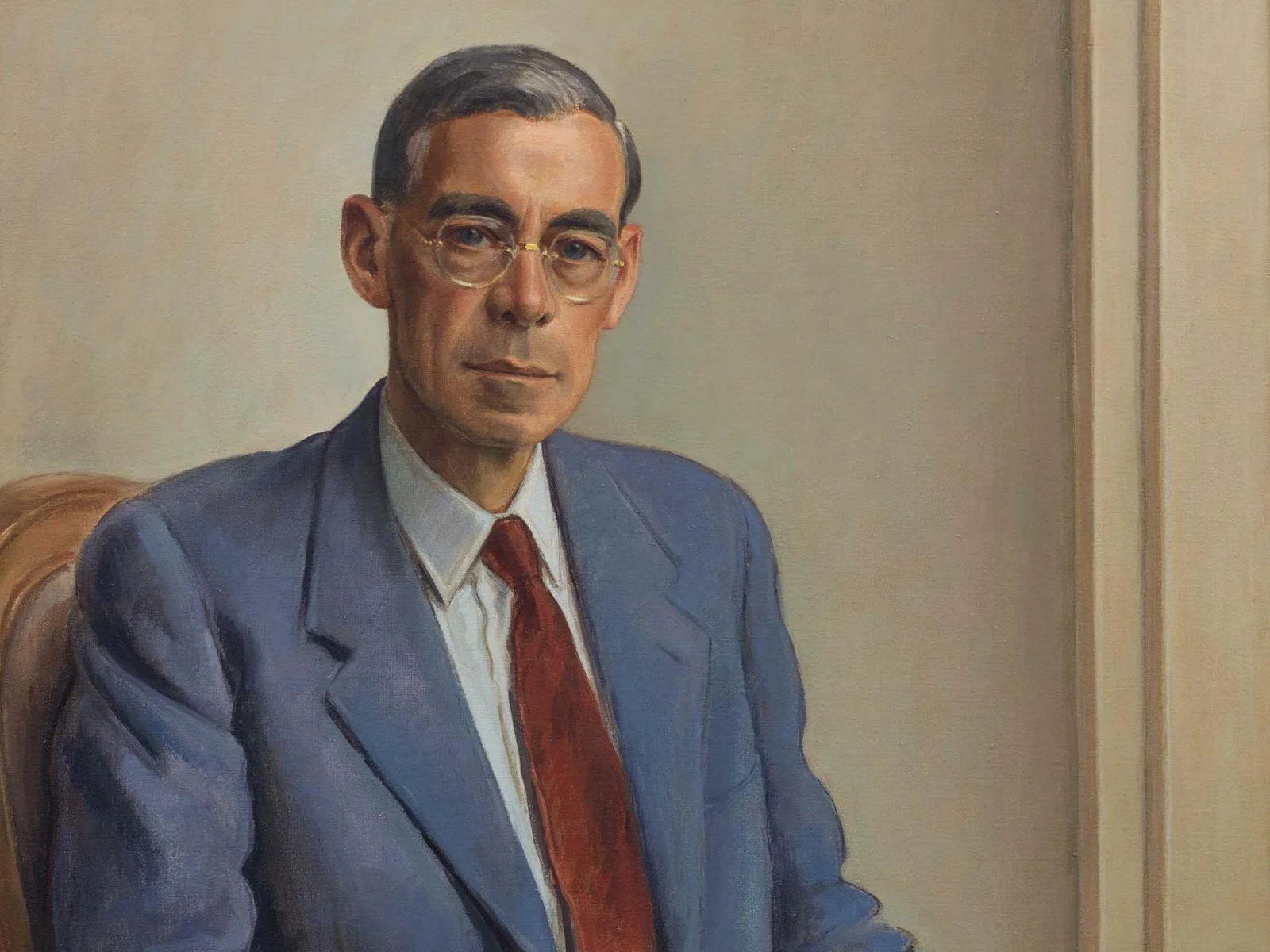

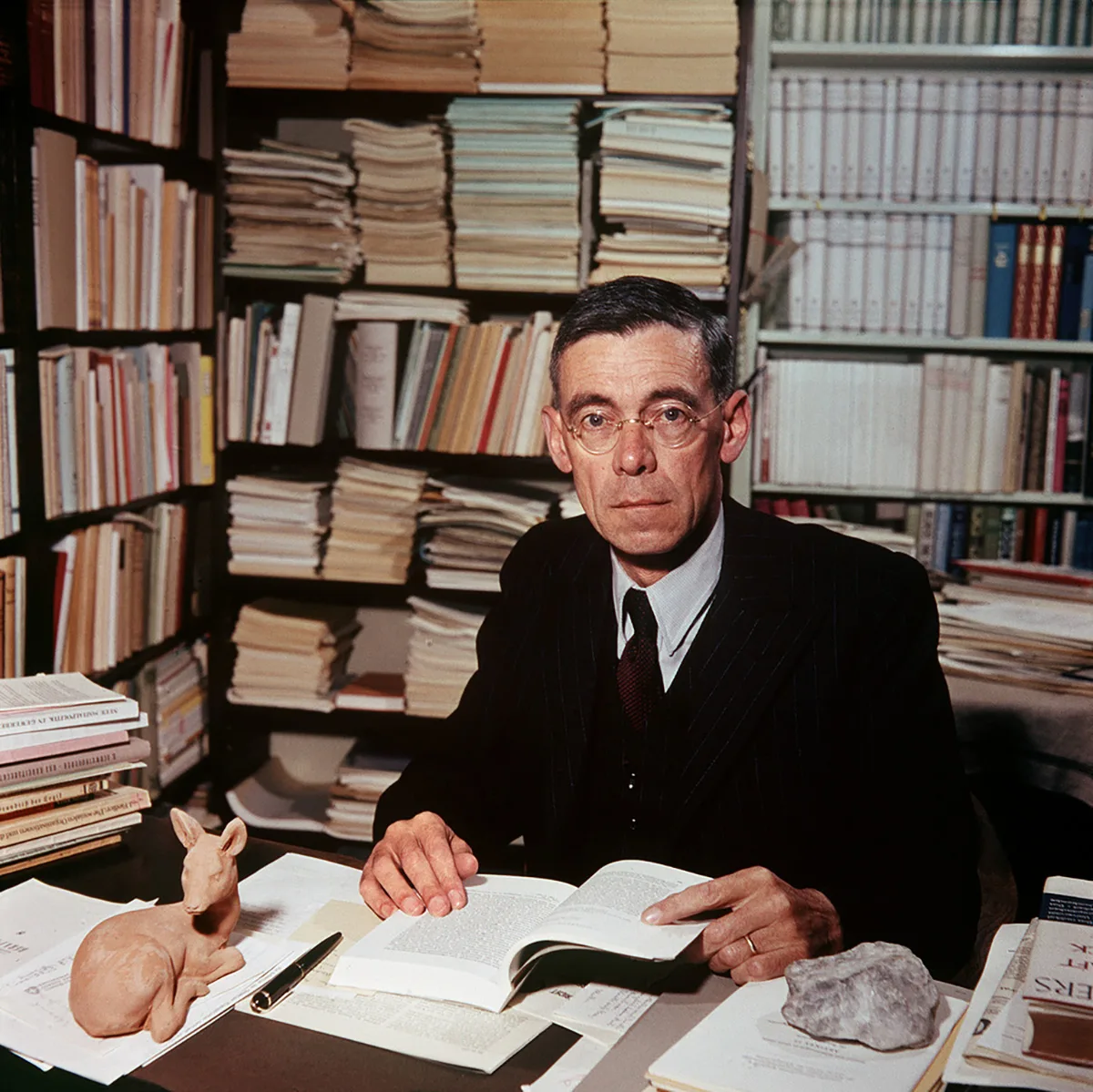

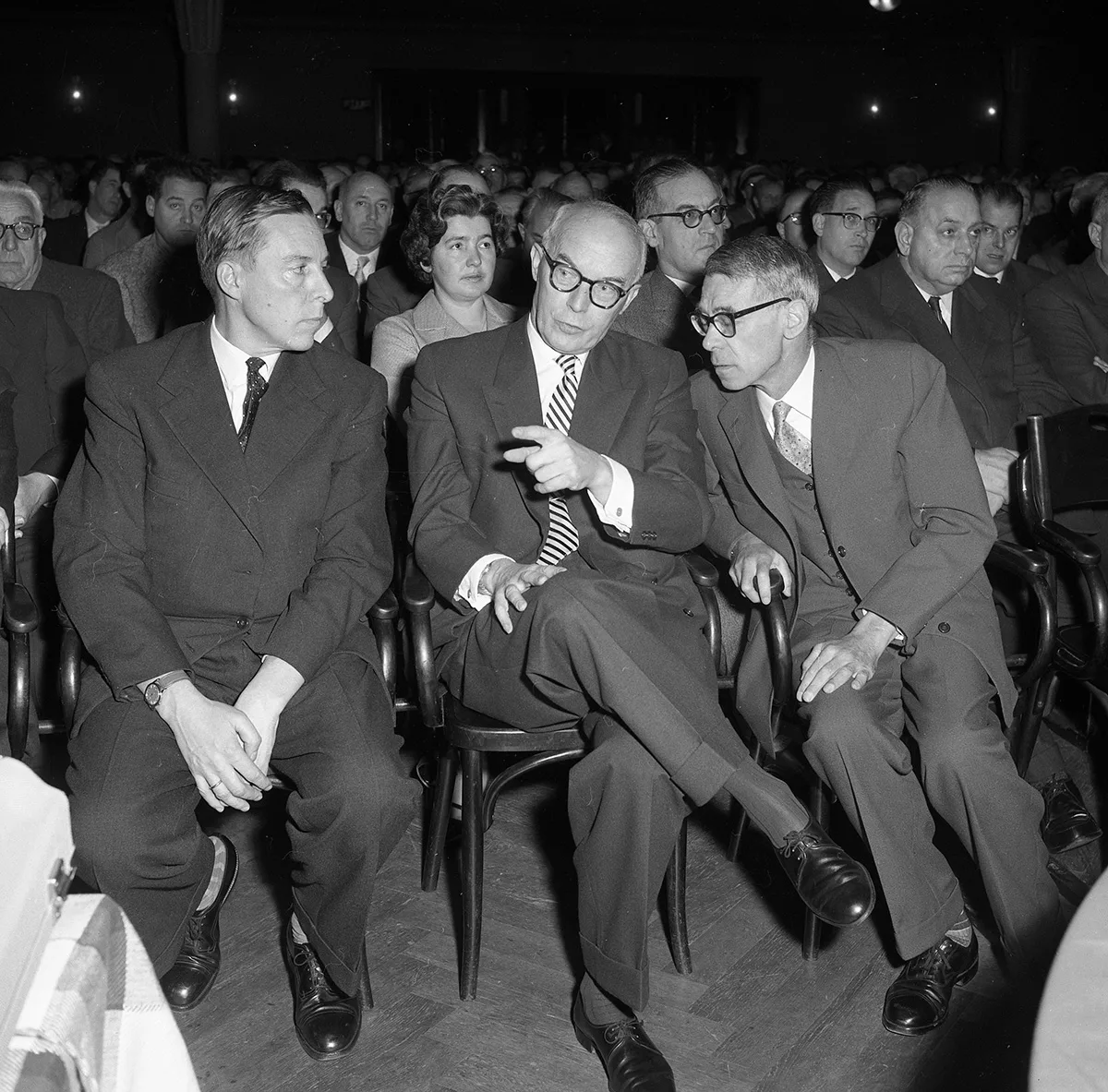

Max Weber. Une vie mouvementée dans une époque agitée

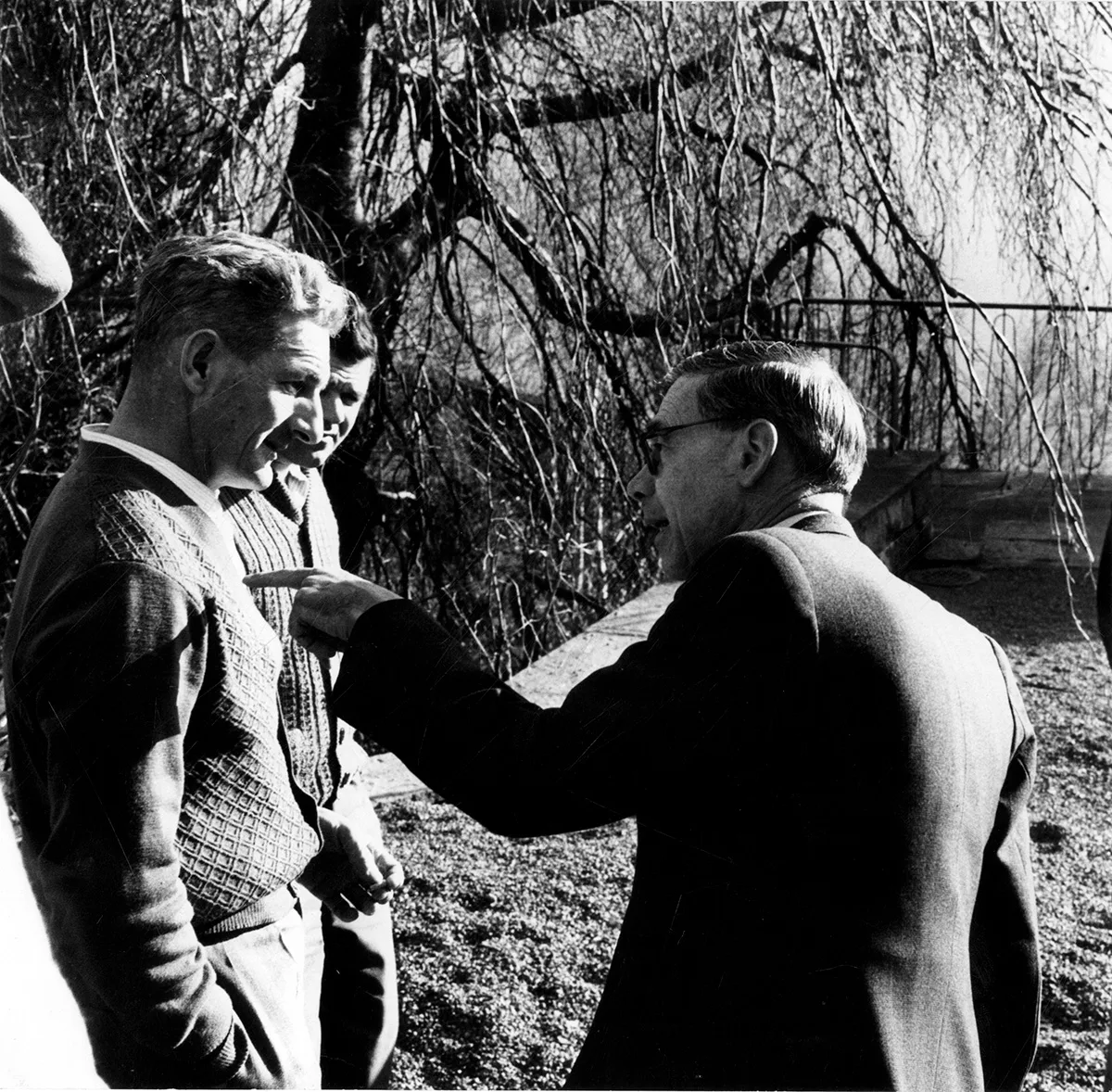

Pendant toute sa vie, la justice sociale fut le combat de Max Weber: syndicaliste, politicien, économiste. Dans une époque marquée par les extrêmes, il vit avec son temps à sa façon et nombre de ses opinions sont aujourd’hui encore d’actualité.

Malheureusement, cet article est le dernier de Kurt Messmer. Notre contributeur de longue date très apprécié est décédé de manière inattendue le 7 mars 2025. En tant qu’historien, il était non seulement un fin connaisseur de l’histoire suisse, mais aussi un talentueux passeur d’histoire. Depuis 2017, il a publié plus de 50 articles sur le blog du Musée national suisse. Kurt Messmer a fini d’écrire le présent article consacré au conseiller fédéral Max Weber quelques semaines seulement avant son décès. Il s’agit d’une personnalité pour qui la médiation et l’éducation étaient les clés de la coexistence pacifique et qui croyait en «la capacité d’apprentissage de l’être humain». Nous sommes convaincus que Kurt Messmer s’est reconnu dans ces réflexions.

Nous garderons un excellent souvenir de Kurt Messmer.

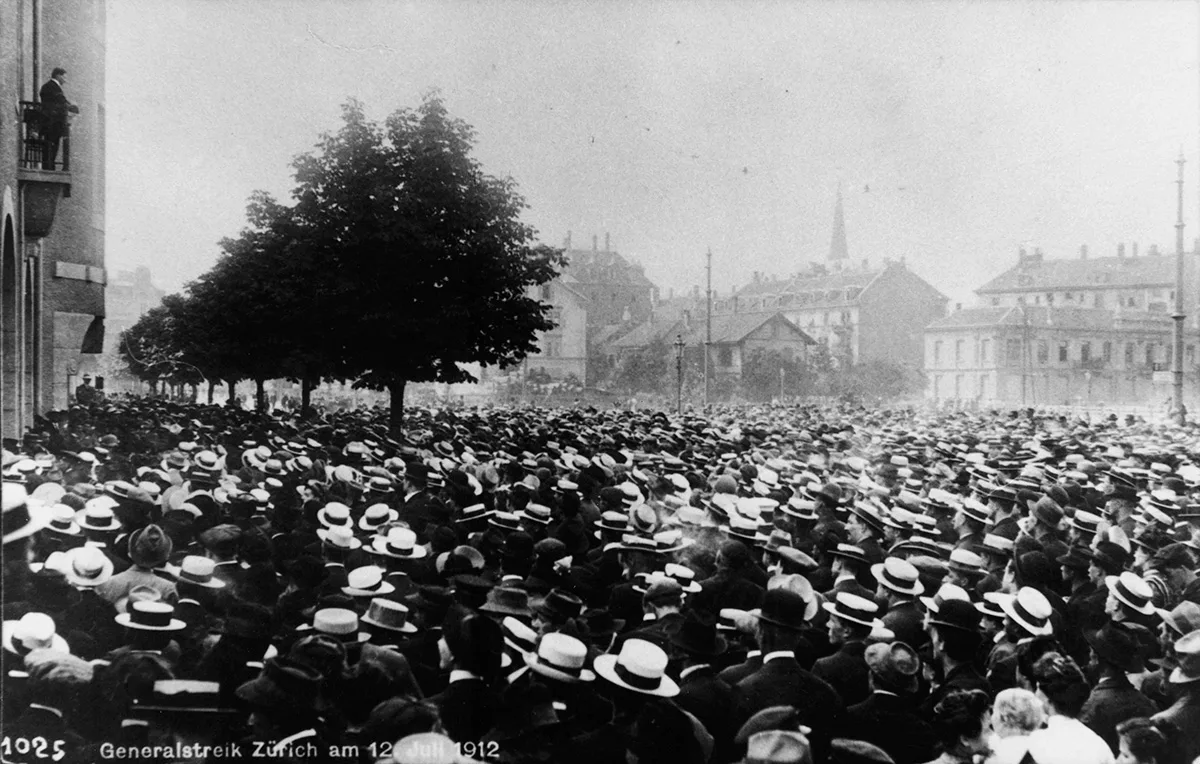

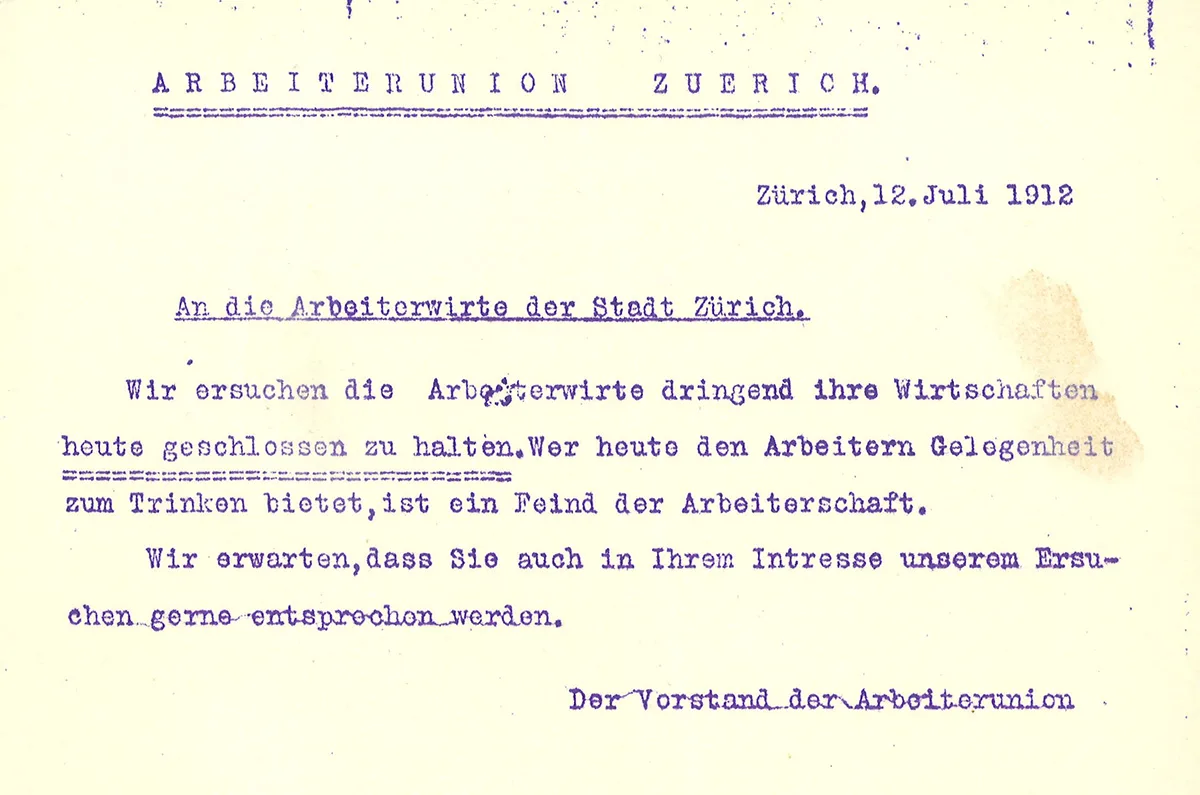

Origines

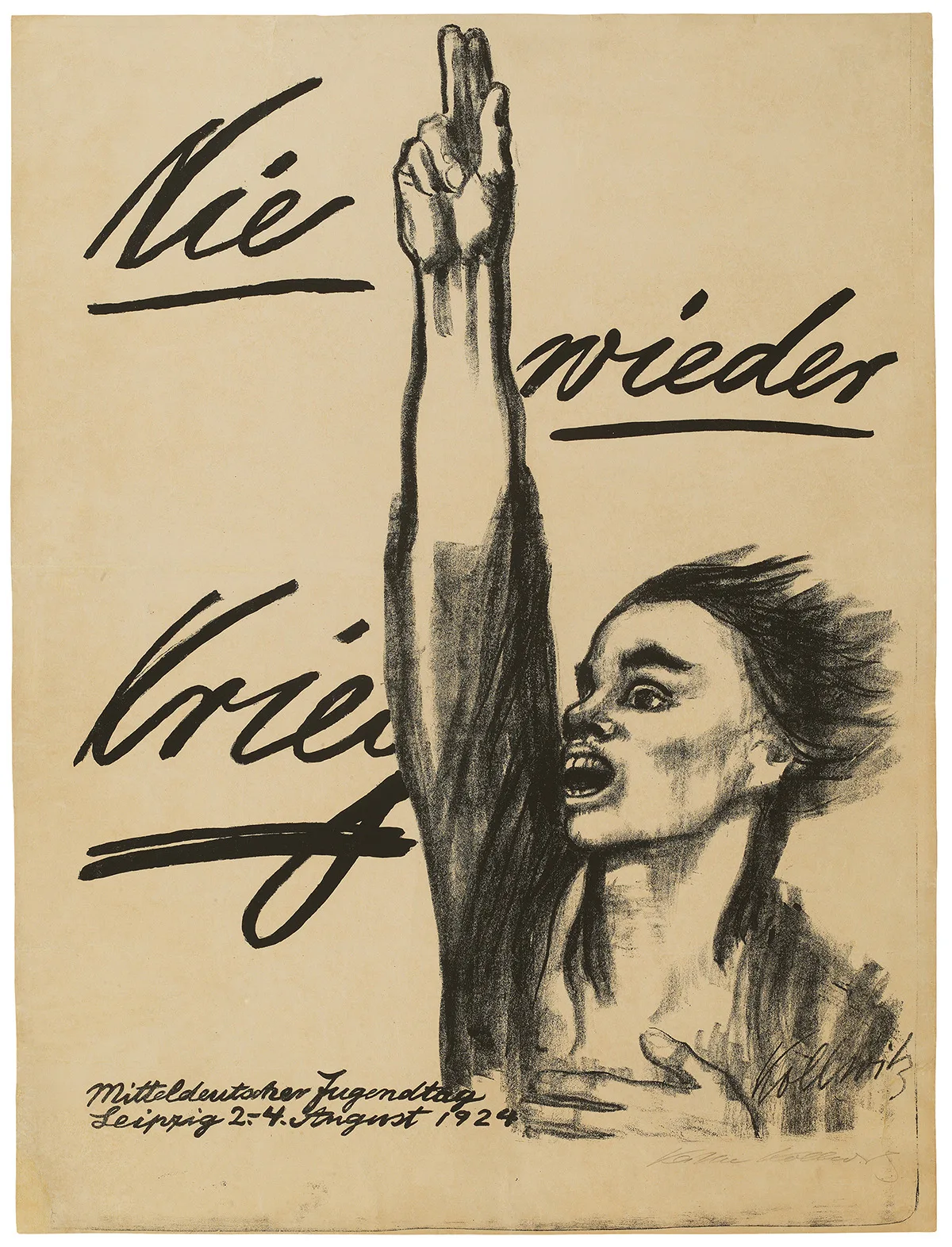

Le pacifiste achète un fusil

J’ai été et je reste aujourd’hui encore un adepte convaincu du pacifisme mais ce serait un aveuglement de nier que les conditions sont aujourd’hui radicalement différentes.

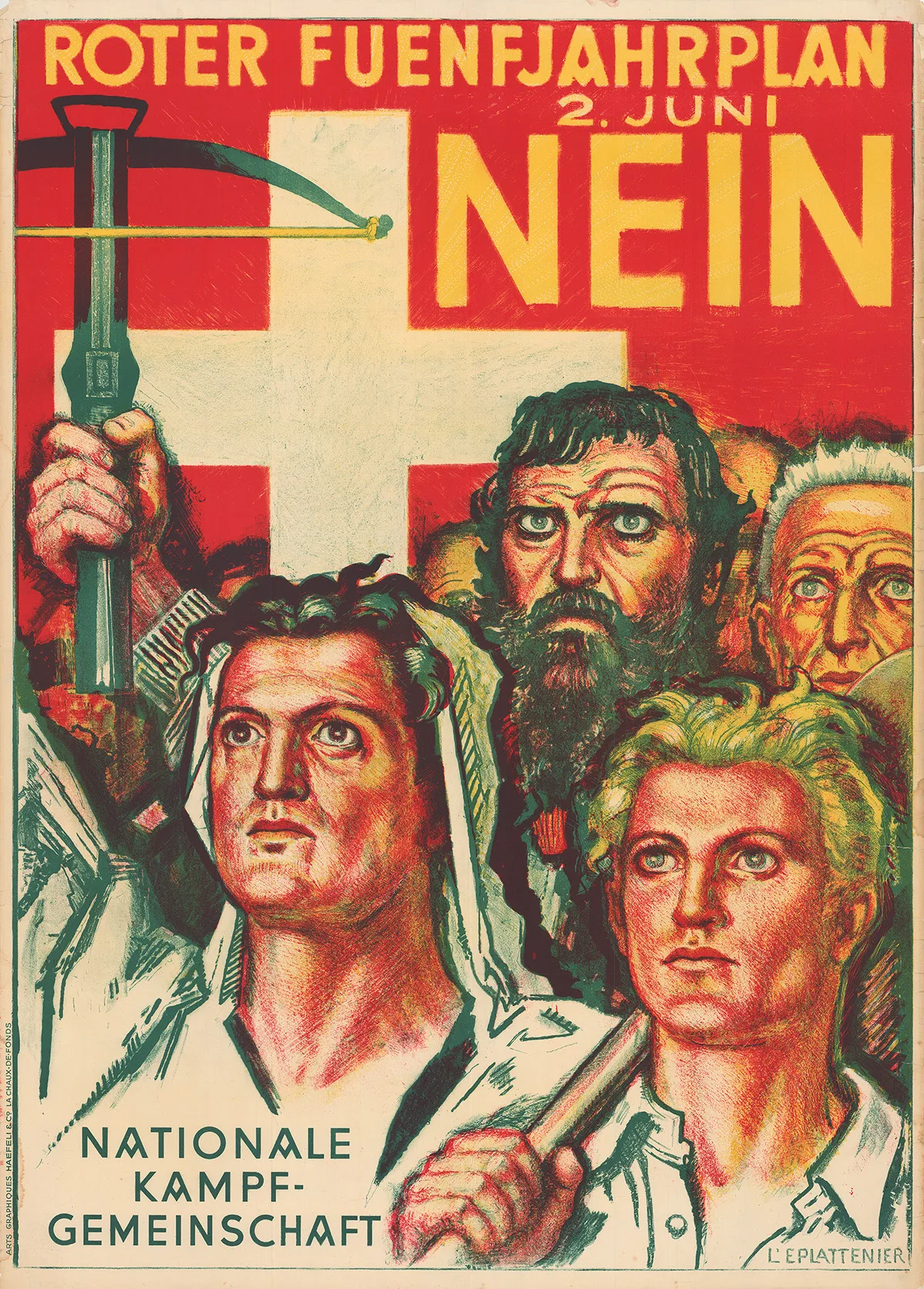

Mon idée de la liberté

Une objectivité à toute épreuve

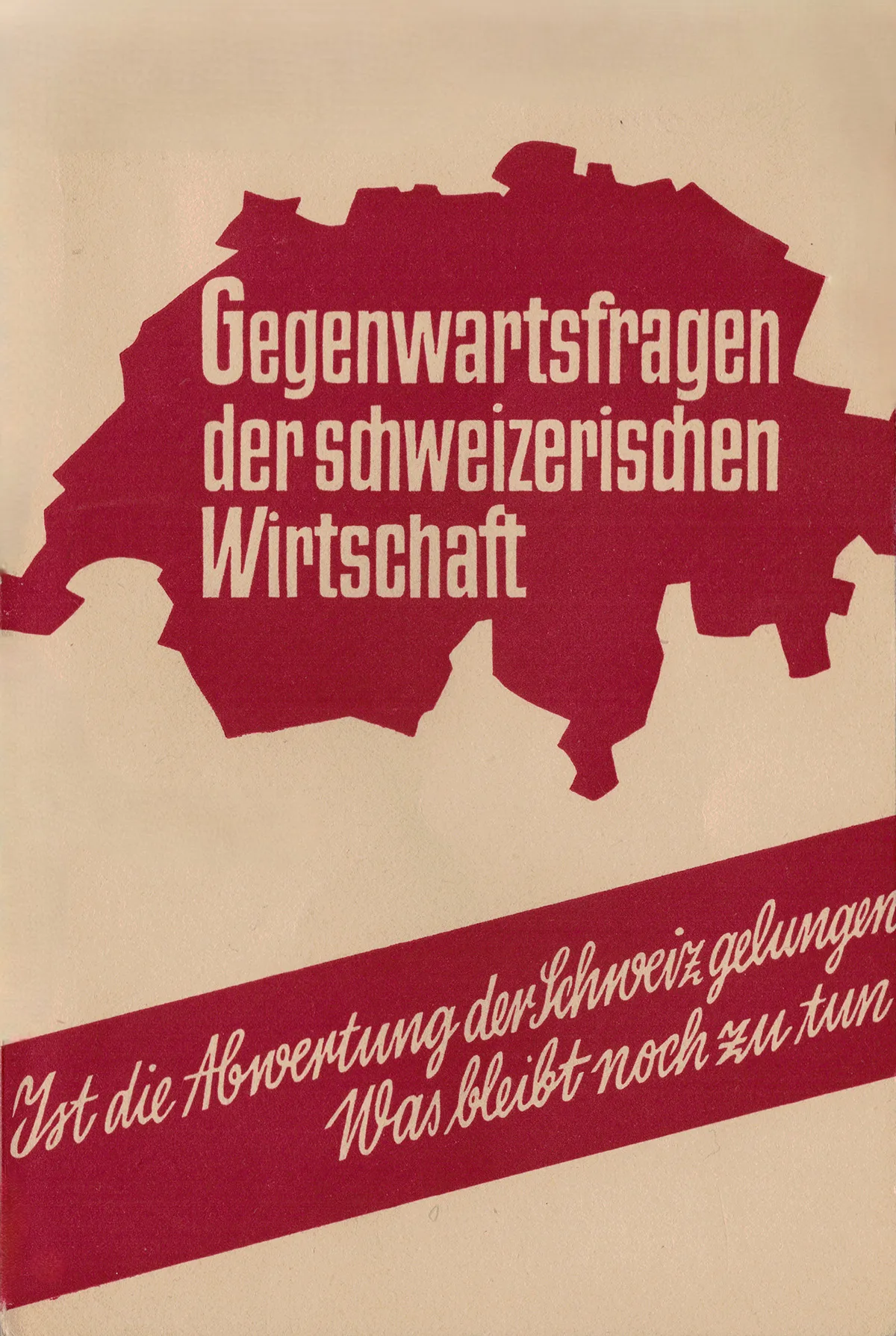

Autant le libéralisme économique à l’état pur n’a jamais existé, autant l’économie planifiée (le marxisme) comme principe absolu n’a aucun avenir.

L’action oblige davantage que la fonction

Fil rouge pédagogique

Le fil rouge de son existence relie sa foi en une amélioration indispensable de la société à la capacité d’apprentissage de l’être humain.