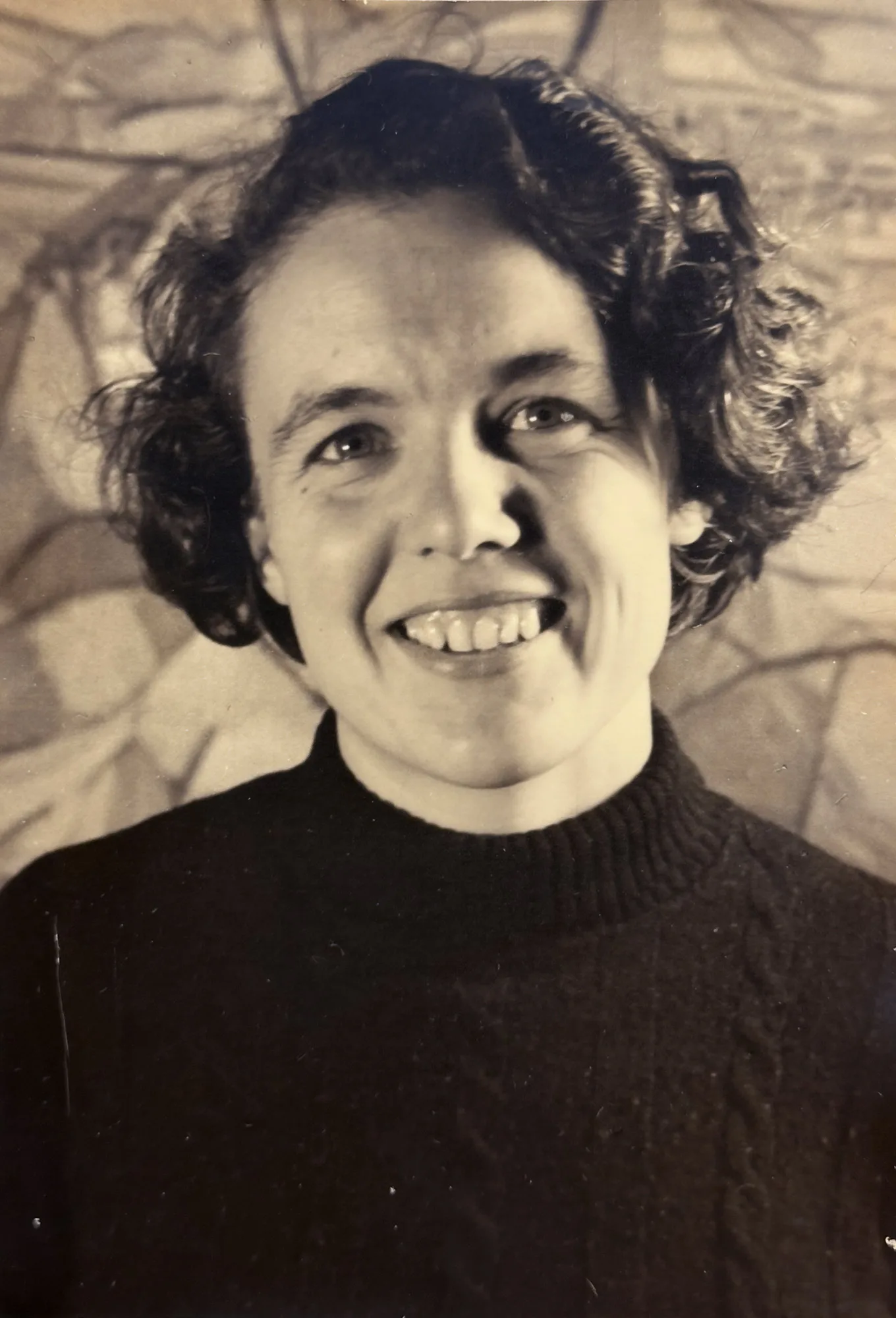

Judith Müller – une artiste bernoise tombée dans l’oubli

Née dans un milieu artistique, Judith Müller a marqué la scène artistique bernoise de son empreinte durant des décennies. Malgré ses fresques peintes dans des lieux publics, ses nombreuses expositions et son grand engagement artistique, son œuvre a disparu de la mémoire culturelle.

Le typhus et l’art dégénéré

Sous le régime nazi, les tableaux d’Albert Müller exposés en Allemagne ont été confisqués dans le cadre de l’opération «Art dégénéré». L’un a été détruit, l’autre reste introuvable à ce jour. Judith se chargera plus tard de gérer la succession de son père.

En 1940, Judith fréquente l’école des arts et métiers et entre en 1941 à l’école de peinture de Max von Mühlenen à Berne. En 1947 et 1948, elle suit une formation de peintre verrière auprès de Paul Wüthrich, également à Berne. Un parcours inhabituel pour l’époque: peu de femmes suivaient une formation artistique, ces disciplines étant majoritairement dominées par la gent masculine.

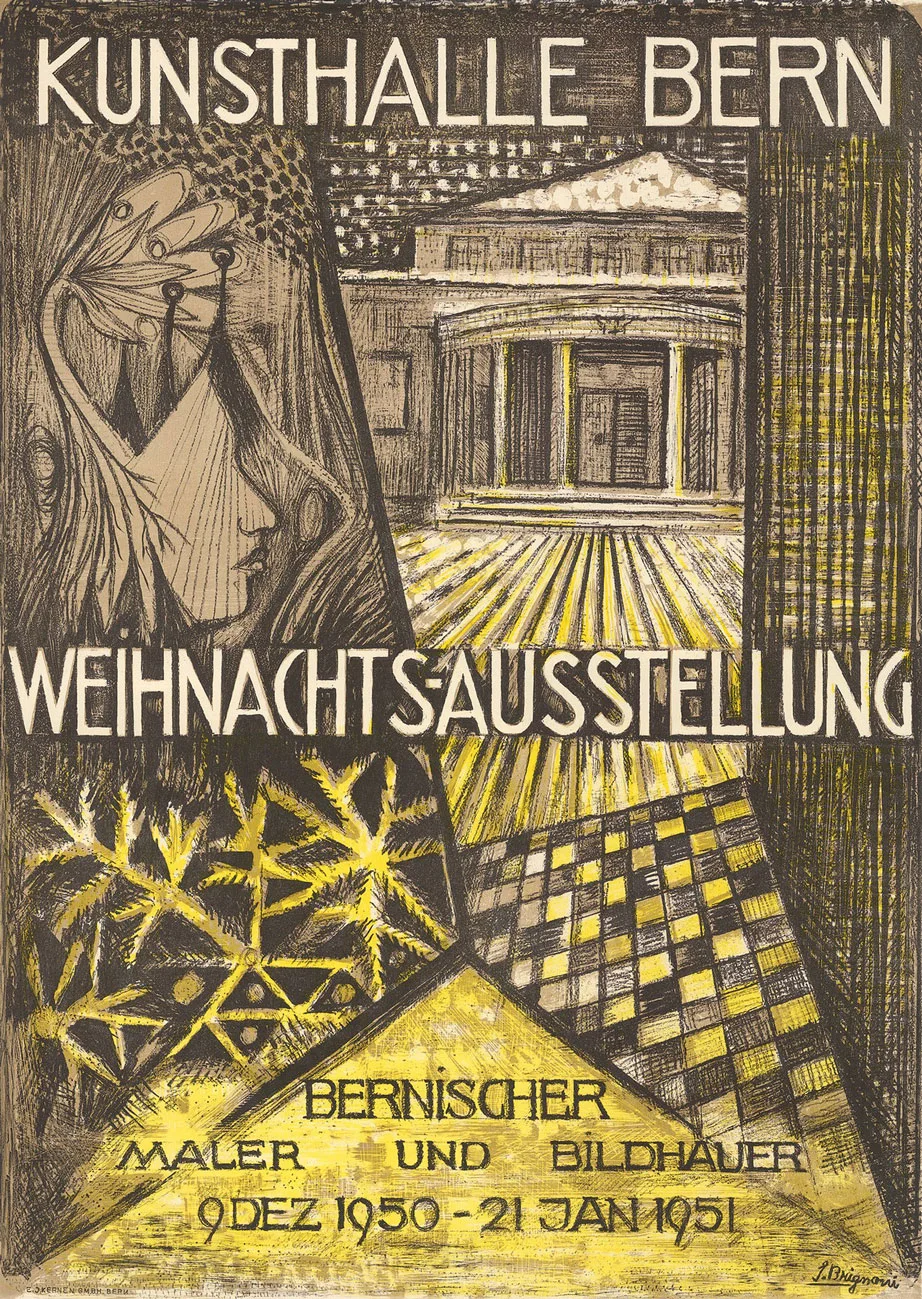

Dès 1941-42, à l’âge de 19 ans, elle expose ses œuvres pour la première fois lors de l’exposition de Noël annuelle des peintres et sculpteurs bernois. Ses tableaux y seront ensuite présentés presque chaque année pendant trois décennies.

Un engagement au sein du mouvement féministe suisse

Du fait de leur exclusion de la société officielle des artistes, les femmes ne pouvaient participer aux expositions nationales officielles. Face à cet obstacle existentiel, elles fondèrent en 1902, la Société romande des femmes peintres et sculpteurs, présidée par Berthe Sandoz-Lassieur. D’autres sections régionales virent le jour et l’association a ensuite été rebaptisée Société suisse des femmes peintres, sculpteurs et décoratrices (SSFPSD, devenue SSFA). Elle existe encore aujourd’hui, bien que la SPSS ait été contrainte d’admettre les artistes féminines après l’introduction du droit de vote des femmes.

Judith Müller a adhéré à la SSFPSD en 1953. Afin de soutenir la cause des femmes et parce qu’elle en côtoyait un grand nombre, artistes ou non, elle exposa en 1958 lors de la deuxième Exposition suisse pour le travail féminin. Son tableau, intitulé «Le Poète», est sans nul doute l’une de ses plus belles œuvres.

Des œuvres oubliées, dissimulées et invisibilisées