Serie: Das Schweizer Primarschulsystem – Teil 2

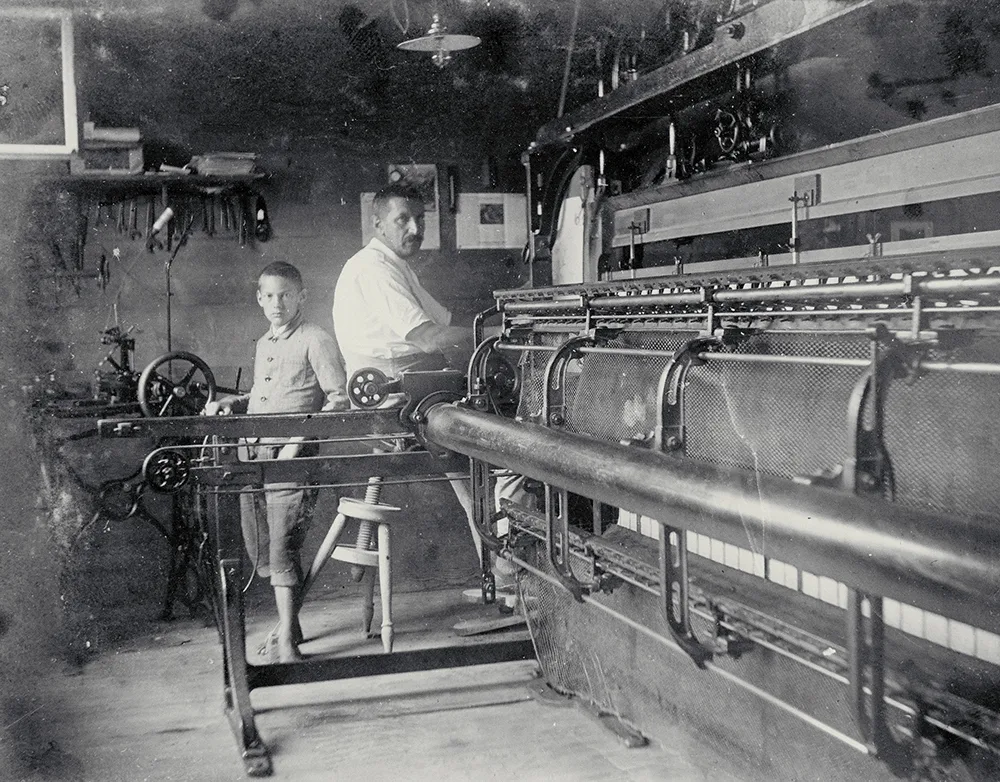

Obwohl die Strukturen besser wurden, gab es im 19. Jahrhundert erheblichen Widerstand gegen das Schulsystem. Kinder wurden in dieser Zeit noch oft als Arbeitskräfte gebraucht und sollten ihre Zeit nicht im Klassenzimmer verbringen.

In der Zeit der Helvetik übertrug man der Volksschule den Auftrag, jedes Kind nach Massgabe seiner geistigen und körperlichen Fähigkeiten zur Ausübung seiner Rechte und Pflichten als Staatsbürger zu befähigen, was die Volksbildung für den demokratischen Staat zur edelsten Aufgabe machte. Obwohl beide Geschlechter die gleiche Ausbildung erhalten sollten, erfuhr die Mädchenbildung einen Rückschlag, als viele katholische Schwesternschulen, die unentgeltlich Unterricht angeboten hatten, aufgehoben wurden. Philipp Albert Stapfer, der helvetische Bildungsminister, versuchte sich mit seiner Enquête, einer Umfrage unter allen Lehrern, einen Überblick über die helvetischen Schulverhältnisse zu verschaffen.

Die Bildungspolitik des anbrechenden 19. Jahrhunderts war geprägt von konfessionellen, parteipolitischen und kantonalen Konflikten. Als der helvetische Staat 1803 aufgelöst wurde, erlangten die Kantone wieder ihre schulpolitische Eigenständigkeit. Aber es dauerte bis zum liberalen Umschwung in den 1830er-Jahren, bis die Bildungssysteme grundlegend erneuert wurden. Als Leitsatz galt nun Heinrich Zschokkes Slogan «Volksbildung ist Volksbefreiung». Zumindest alle Regenerationskantone führten obligatorische Volksschulen ein und der Kampf gegen das «Absenzenunwesen» intensivierte sich.

Widerstand gegen die Schulpflicht

Während des ganzen 19. Jahrhunderts sträubten sich viele Familien und Gemeinden gegen die verordnete Schulpflicht, weil sie sie als rechtsstaatlich problematische Normierung wahrnahmen. Ein weiterer Grund war die Kinderarbeit in der Landwirtschaft und in den Fabriken. So zählte in einer ländlichen Gemeinde wie im bernischen Köniz die Sommerschule rund die Hälfte weniger Schüler als die Winterschule. Aus dem Kampf gegen die Schulpflicht gingen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in den Betrieben Fabrikschulen hervor, wo die wochentags arbeitenden Kinder sonntags unterrichtet wurden. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts lag in den Kantonen Aargau und Waadt die erlaubte Höchstzahl der Kinder einer Schule bei 80 oder bei 60.

Aufgrund der Volksschulgesetzgebung von 1832 gliederte sich die neugeschaffene Primarschule in immer mehr Kantonen in die sechs Jahre dauernde Alltagsschule und die dreijährige Repetier- oder Ergänzungsschule. In der weiterführenden Sekundarschule wurden vertiefende Lehrinhalte vermittelt. Die neugeschaffenen Primarschulgesetze der 1830er-Jahre sahen eine neun- oder zehnjährige Primarschule vor.

Bei manchen Überprüfungen der Primarschule ergab sich ein düsteres Bild – so in Bern (1843): Man konstatierte Lehrermangel und nur der Unterricht in Lesen und in Biblischer Geschichte erfüllte die Erwartungen. Die meisten Schulbauten waren in schlechtem Zustand und überfüllt, obwohl die Kinder die Schule nur unregelmässig besuchten und die Lehrer, kaum ausgebildet, wenig Lohn bezogen. Die Ausstattung der Schulen war unzureichend und die Aufsicht weitgehend zufällig. Noch problematischer präsentierte sich die Lage in den Kantonen ohne Regeneration: Die Schulreformen setzten dort später ein, und in Appenzell Innerrhoden etwa wurde die Schulpflicht erst 1858 gesetzlich verankert.

Über die Bundesverfassung zum Obligatorium

Die Bundesverfassung von 1874 beliess das Schulwesen weiterhin bei den Kantonen und schrieb lediglich vor, was die meisten von ihnen bereits verwirklicht hatten: einen genügenden, obligatorischen Primarunterricht, staatlich geleitet und unentgeltlich erteilt an konfessionell neutralen, öffentlichen Schulen – nebst dem Sanktionsrecht des Bundes gegenüber Kantonen, welche diesen Vorgaben nicht nachkommen würden.

Ein Instrument einer von vielen erhofften Zentralisierung, die Einführung eines Eidgenössischen Schulsekretärs (von den Gegnern der Vorlage als Schulvogt verballhornt), lehnte das Volk 1882 ab. Umsomehr beschäftigte die Kantone und den Bund nach wie vor die gesamtschweizerische Koordination. Zwar subventionierte der Bund die Primarschulen (Primarschulrappen, Grundgedanke: Subsidiarität) und evaluierte sie (mit den insgesamt untauglichen «pädagogischen Rekrutenprüfungen»), konnte aber in die kantonalen Schulpolitiken nicht direkt eingreifen.

Um die vorletzte Jahrhundertwende dominierte in der ganzen Schweiz eine obligatorische Schule, in der während jährlich rund 44 Schulwochen Muttersprache, Lesen, Schreiben, Rechnen und teilweise Geometrie, Geschichte, Geografie, teilweise Naturkunde, Kalligrafie, Gesang oder Zeichnen und Hausarbeiten sowie Turnen und Religion unterrichtet wurden. Dazu kamen oft Buchhaltung, Gesundheitslehre, Feldmessen, Verfassungskunde, Obstbaumzucht, Landökonomie und -wirtschaftslehre, Linearzeichnen und gelegentlich eine Fremdsprache. Diese säkularisierte, entkonfessionalisierte Volksschule erkannte nicht mehr im bibellesenden, guten Christen das Ziel, sondern im guten Staatsbürger und tauglichen Geschäftsmann. Eine Konfliktlinie lief entlang der Kontroverse der Koedukation und der Frage, ob der Handarbeits- und Haushaltsunterricht für Mädchen seinen Platz behalten solle.

Gab es in den grösseren Städten geschlechtergetrennte Schulen, erlaubten die hohen Kinderzahlen auf dem Land und die knappen Finanzen der Gemeinden keine geschlechtsgetrennten Klassen. Setzte sich in den Primarschulen die Koedukation letztlich durch, waren die weiterführenden Schulen (Sekundarstufe I und II) bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts geschlechtergetrennt. Kirchliche Kreise setzten sich für den Handarbeitsunterricht für Mädchen ein und wehrten sich zugleich gegen einen gemischtgeschlechtlich erteilten Unterricht, weil dadurch die «Sittlichkeit» gefährdet schien. Überdies unterstellte man unterschiedliche intellektuelle Fähigkeiten bei Jungen und Mädchen.

Das ABC aus einem Elementarschulbuch aus Lausanne von 1792. Foto: Schweizerisches Nationalmuseum

Schulzeugnis für Magdalena Moser aus dem Kanton Bern von 1841. Foto: Schweizerisches Nationalmuseum

Kinder mussten oft arbeiten und hatten keine Zeit für die Schule. Wie dieser Junge aus der Ostschweiz, der an der Fädelmaschine tätig war. Das Bild wurde um 1912 aufgenommen. Foto: Schweizerisches Nationalmuseum

«Das schöne Buchstabenspiel für artige Kinder», Ende 19. Jahrhundert. Foto: Schweizerisches Nationalmuseum

Eine Schulklasse um 1900. Foto: Schweizerisches Nationalmuseum

Wie sich die Schule von einer die Knaben bevorzugenden zu einer Institution für die ganze Bevölkerung entwickelte.