Bahn frei für das Velo

Radwege waren nicht immer selbstverständlich – 1946 wurde im Kanton Bern erstmals über ein kantonales Veloweggesetz abgestimmt.

Ein Blick auf die Veloweg-Abstimmung von 1946 im Kanton Bern zeigt, dass die Bevölkerung Velowegen vor einigen Jahrzehnten viel skeptischer gegenüberstand. Die Abstimmung kann nicht eins zu eins mit dem aktuellen Veloweggesetz verglichen werden. Zu unterschiedlich sind die kantonale und nationale Bedeutung, der zeitliche Kontext und die Finanzierungsinstrumente. Trotzdem ist die Vorlage von 1946 spannend. Vor allem, welche Überlegungen Volk und Behörden damals zur Bedeutung des Velos anstellten und das gewisse Aspekte wie das Platzproblem auf den Strassen schon in den 1930er- und 1940er-Jahre eine Rolle spielte.

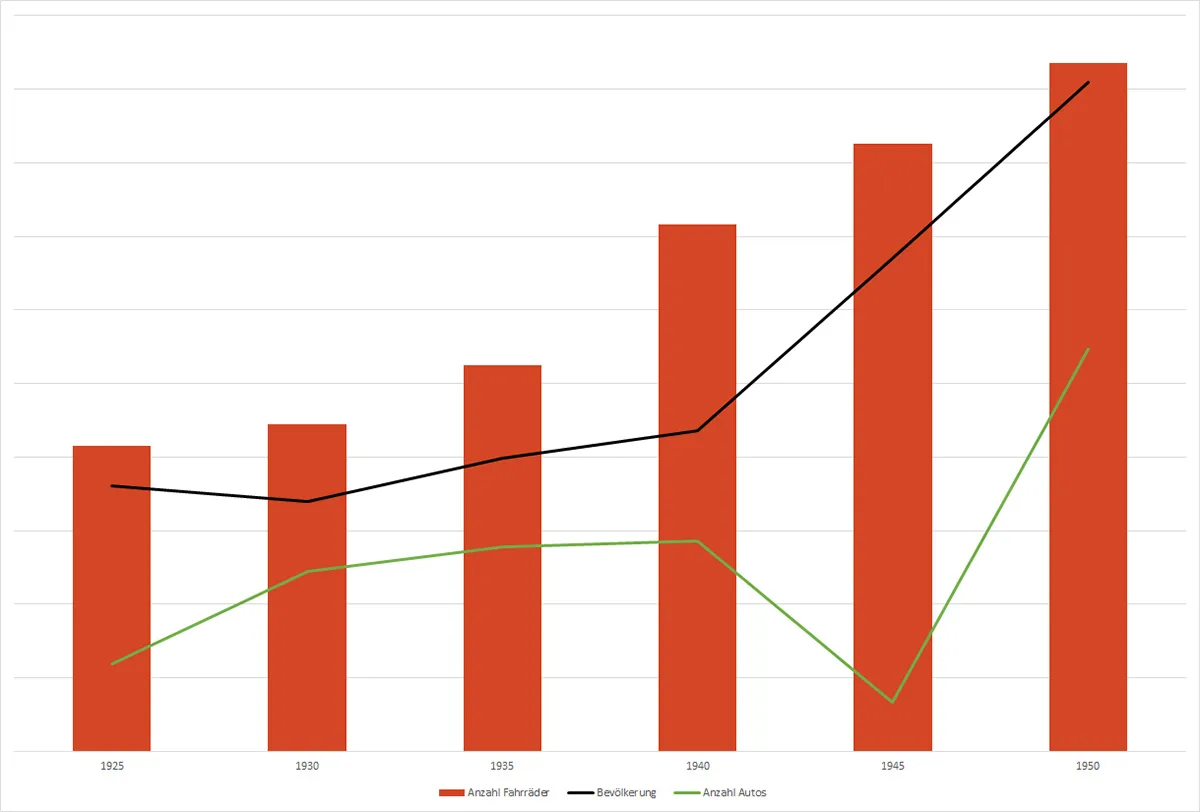

Sowohl die Zeit bis zum Zweiten Weltkrieg als auch die Kriegsjahre selbst waren für das Veloweggesetz relevant: Die Jahre von 1920 bis 1940 bestimmten die Überlegungen und Vorbereitungen zum Veloweggesetz. Die Einstellung des Automobilverkehrs im Krieg war für das Verschieben des Abstimmungstermins auf das Kriegsende 1946 mitentscheidend.

Der zunehmende Verkehrsdruck führte zehn Jahre später dazu, dass sich die Baudirektion dennoch für den Bau von Radfahrwegen engagierte. Das Strassenbaugesetz von 1934 enthielt einen expliziten Artikel zum Radwegbau. Um die finanziellen Mittel zu beschaffen, sprachen sich die Behörden für die Besteuerung von Fahrrädern aus. Diese Überlegung stellte ein Novum dar, denn erstmals sollten entsprechende Mittel zweckgebunden eingesetzt werden.

Bei einem Vortrag der Baudirektion im Jahr 1938 thematisierte diese den Bedarf von Radstreifen, dies am Beispiel der stark befahrenen Strecke Bern-Thun: «Bei dieser Belastung, die für Automobilisten, Radfahrer und Fussgänger in gleichem Masse unangemessen ist, sind Fahrradwege eine Notwendigkeit. Wenn aber eine Entlastung der Strassen durch die Erstellung der Fahrradwege eintreten soll, sind sie möglichst von den Verkehrsstrassen getrennt zu erstellen.»

1939 trafen sich die Zuständigen der Polizei-, Justiz- und der Baudirektion erneut und koordinierten ihr Vorgehen. Die Ämter trieben die Vorlage voran, der Grosse Rat sollte sie noch im Herbst des gleichen Jahres beraten. Zwei Jahre später, 1941, stand nach der zweiten Lesung im Grossen Rat der Abstimmungstext fest.

Zweiter Weltkrieg verzögert Abstimmung

Doch die Polizeidirektion strebte eine Abstimmung nach Kriegsende an. Eine Abstimmung während des Krieges käme einer Abstimmung über ein «Arbeitsbeschaffungsvorlage» gleich. Diese Einschätzung teilten auch die Befürworter im Grossrat. Folglich warteten die Behörden ab, bis eine Annahme der Abstimmung auf Grund eines höheren Verkehrsaufkommens nach Kriegsende wahrscheinlicher wurde.

Die Polizeidirektion wies in einem öffentlichen Artikel nochmals auf die Notwendigkeit einer Annahme hin; dies gerade im Hinblick auf das wieder erstarkende Verkehrsaufkommen. Und auch die 330'000 Radfahrer genossen während des Krieges viele Freiheiten. Mit Radfahrwegen sollte mehr Sicherheit für alle gewonnen werden. Eine verbesserte Signalisation sollte ebenfalls zu diesem Ziel beitragen. In eigens veröffentlichen Artikeln des Pro-Komitees zeigte sich dessen Autoren besorgt über die chaotischen Zustände auf den Strassen. Die schnelleren und schwereren Automobile würden die Radfahrer entrechten und ihnen die Bewegungsfreiheit auf den Strassen erschweren.

Das Argument der Gefährdung von Radfahrern kam nicht von ungefähr: Jahr für Jahr verunglückten auf den Strassen rund 30'000 Radfahrer und Radfahrerinnen.

Neben den vielen im Abstimmungskampf vorgebrachten Argumenten gegen die Vorlage gaben die hohen vorgesehenen Kosten für Velofahrende wohl den Ausschlag für das Abstimmungs-Nein. Betrachtet man den Siegeszug des Autos in den folgenden Jahrzehnten, könnte das Abstimmungsresultat als eine Art Omen für die zukünftige Entwicklung der Radwege gesehen werden. Kann es sein, dass die Vorlage ihrer Zeit voraus war? Ein Blick auf das heutige Velowegnetz im Kanton Bern lässt diesen Schluss jedenfalls zu: Auf rund 1703 Kilometern radeln Jung und Alt zum Businessmeeting oder zum Sonntagsbrunch. Und dank dem neuen Veloweggesetz dürften das Streckennetz in Zukunft noch länger und besser werden.