Bier als Spiegel

Mit dem Fall des Bier-Kartells begann für die Schweizer Brauereien eine neue Zeitrechnung. Der Weg war frei für ausländische Konzerne, alternative Geschäftsmodelle und kleine Konkurrentinnen. Darin spiegelt sich die Geschichte einer ganzen Volkswirtschaft.

Tatsächlich war der Bierwettbewerb stark eingeschränkt. 1935 hatte sich die Brauereien darauf geeinigt, den kostspieligen Konkurrenzkampf auszusetzen – und sich seither grösstenteils daran gehalten. Mit der Unterzeichnung der Konvention versprachen die Mitglieder des Schweizer Brauereiverbandes, sich gegenseitig keine Kundschaft mehr abzuwerben. Sie normierten das Bier und finanzierten die Werbung fortan kollektiv. In Zusammenarbeit mit dem Wirteverband gelang ihnen sogar die «Preisbindung zweiter Hand». Die Brauereien vereinheitlichten damit nicht nur ihre eigenen Verkaufspreise, sondern auch jene, zu welchen das Bier an die Kundschaft verkauft wurde.

Die Bierindustrie war damit kein Einzelfall. Ein Gros der produzierenden Firmen in der Schweiz beteiligte sich an Absprachen. Daraus machte niemand ein Geheimnis: In einer Untersuchung von 1957 bezeichnete die eidgenössische Preisbildungskommission die Schweizer Wirtschaft als «weitgehend durchorganisiert». Rund zwei Drittel der untersuchten Wirtschaftsverbände pflegten Kartellvereinbarungen.

Dem Ideal der freien Marktwirtschaft zum Trotz wurden die Kartelle landläufig toleriert. Die der Migros nahstehende LdU lancierte 1954 eine Initiative «gegen Missbrauch wirtschaftlicher Macht». 1958 wurde diese mit 74 Prozent Nein-Stimmen abgelehnt. In der Botschaft zu einem ersten, zahnlosen Kartellgesetz pries der Bundesrat 1961 die Möglichkeit «auf privatem Wege Auswüchse der Konkurrenz zu beseitigen oder zu mildern».

Verlorener Schutz

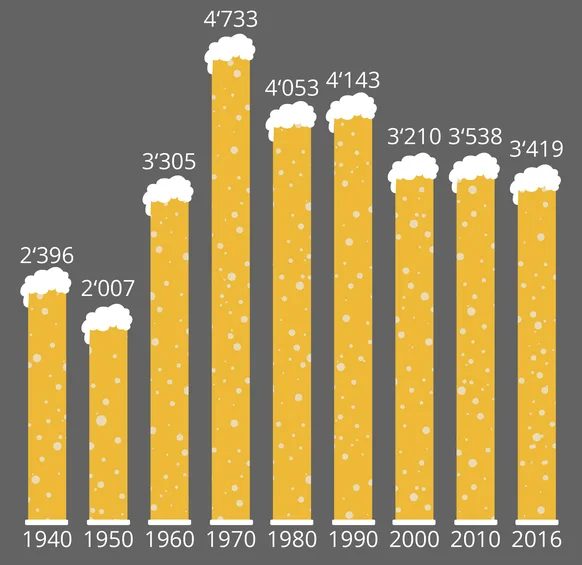

Wie im Kleinen so im Grossen: Von 1970 bis 2005 sank der Beschäftigungsanteil in der Schweizer Binnenindustrie von 33 auf 15 Prozent, ihr Beitrag zur Wertschöpfung von 27 auf 13 Prozent. Unter dem Druck des starken Frankens, globalisierten Produktionsmöglichkeiten und dem schleppenden Wachstum wandelte sich die Schweiz von der Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft.

Überlebensstrategien

Die Getränkeriesen begaben sich damit in gute Gesellschaft. Die Schweiz mutierte seit den 1990er-Jahren zu einem regelrechten Paradies für multinationale Unternehmen. Über 16'000 Firmen hatten 2019 ihren Hauptsitz in der Alpenrepublik, weitere 14'000 betrieben Ableger. Gemessen an den von heimischen Firmen im Ausland getätigten Direktinvestitionen war seit 1995 kein Land stärker mit der Welt verflochten als die Schweiz.

Unter dem sprechenden Namen REG Real Estate Group fusionierte Hürlimann-Feldschlösschen 2004 mit der PSP Swiss Property AG und wurde damit zur grössten Immobilienfirma der Schweiz. Auf dem ehemaligen Hürlimann Areal inmitten der Stadt Zürich trohnt seit 2011 eine edles Spa. Nebenan sind die Büros von Google, eines weiteren Multis, einquartiert. Das Areal der Winterthurer Haldengut Brauerei schmückt sich heute mit modernen Eigentumswohnungen, auf dem Dach des alten Hauptgebäudes befindet sich eine hippe Pop-Up Bar. Sponsor: Heineken.

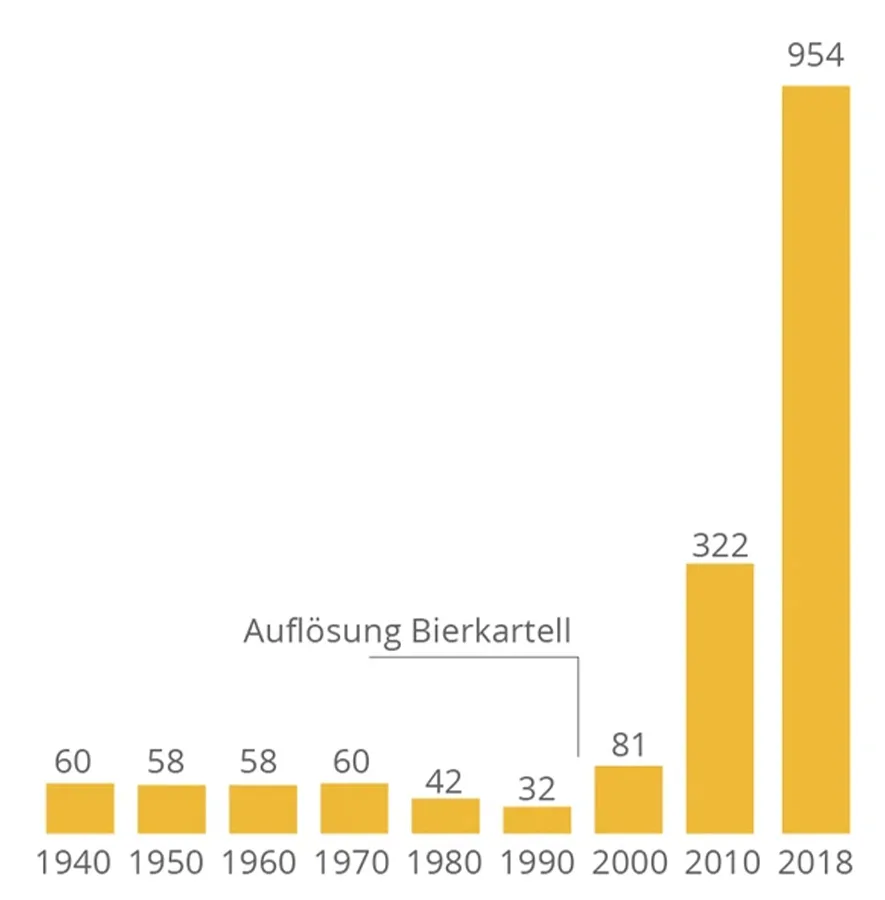

Lokalität, für die Wenigen

Daneben formte sich eine dritte Sparte von Produzierenden: die Mikrobrauereien. Seit dem Ende des Kartells ist ihre Anzahl regelrecht explodiert. Aus den 31 Schweizer Brauereien wurden in Zehnjahresabständen zuerst 92, dann 345 und nun, im Jahr 2021, 1278. Ausgefeilte Craft Beers begannen, mit austauschbar wirkendem Lager zu konkurrenzieren. Die Logik einer industriellen Standardproduktion war einem Bedürfnis nach Einzigartigkeit gewichen, das Massenprodukt einer Konzern- und Globalisierungsskepsis. Doch der systemkritische Impuls der Mikrobrauerszene blieb hinter seinen Zielen zurück. Der Biermarkt blieb von Konzernen dominiert. Heineken und Carlsberg teilen sich bis heute rund 70 Prozent des Ausstosses, die Regionalbrauereien weitere 25. Um den Rest streiten sich die anderen: Über 1000 Biermacherinnen und Biermacher ringen um 1 Prozent Marktanteil.