Nachdenken über Geschichte, easy

Vorbei ist vorbei. Die Vergangenheit ist abgeschlossen, erstarrt, unveränderbar, die Geschichte dagegen offen, lebendig, wandelbar, daher auch bestreitbar. Gibt es dennoch gesichertes Wissen? Ja, bloss nicht auf ewig.

Leichter gesagt als getan. Ein Beispiel: Wer wissen möchte, wie viele Waren nach der Öffnung der Schöllenen um 1200 über den Gotthard transportiert wurden, hat für die ersten dreihundert Jahre das Nachsehen. Stückzahlen, Gewichtsangaben? Wo nix is, is nix. Da helfen weder die besterschlossenen Archive noch die stärksten Scheinwerfer. Mengenmässig ist der Gotthard-Transit erstmals fassbar für 1493–1503, für zehn Jährchen, danach ist wieder für vierzig Jahre Schluss. Quellenlage.

Dann eben durch die Hintertür: qualitative Angaben anstelle von quantitativen. Um 1300 wird auf dem Vierwaldstättersee um Transportrechte gestritten, und mindestens 21 Luzerner sind im Geschäft mit Mailand und Como. Keine Statistik, bloss Anhaltspunkte, doch zusammen mit Hinweisen aus weiteren Quellen ergeben sich zumindest Umrisse.

Was ist welcher Zeit wie wichtig?

Im Industriezeitalter wird Geschichte erweitert mit Soziologie, Ökonomie, Politologie. Die französische Historikerschule Annales bereichert den Fächer im 20. Jahrhundert mit dem Ziel einer Histoire totale. An die Stelle individualisierender Geschichtsbetrachtung treten Themen, wie sie Fernand Braudel 1967 in seiner Geschichte der Zivilisation aufführt: Die Bevölkerung der Erde, Nahrungsmittel und Getränke, Wohnung und Kleidung, Technik und Energiequellen, Geld und Städte. Im Zentrum der Alltag der Menschen, die lange Dauer, Zustände anstelle kurzzeitiger Ereignisse, Geschichte von unten, passend zur Bewusstseinsrevolution von 1968. Eine Offenbarung.

Die Vergangenheit ist etwas Vorgegebenes. Das Wissen um sie macht jedoch Fortschritte.

Fazit: Seit 2‘500 Jahren entwickelt sich Geschichte weiter.

Ein Zeitdokument aus dem Barock

Prominent in Szene gesetzt: der Maler, wohl Vermeer selbst. Wenn wir uns beim Betrachten seines Abbilds einem Element nach dem andern zuwenden – Barett / Haare / Schlitzwams / Kleid / Strümpfe / Schuhe – steigern sich Empfindung und Bewunderung noch. Und erst die Haltung von Körper und Kopf. Obwohl der Maler nur von hinten sichtbar ist, sehen wir förmlich, wie sein Blick zum Modell geht und danach seine Hand leitet, die sich auf den Malstock stützt. Eben ist der Meister daran, den Lorbeerkranz der Muse fertigzustellen. Vielleicht eine Andeutung. Auch ihm stünde solche Auszeichnung zu. Vermeer weiss jedenfalls, was ihm hier gelungen ist. Seine Vorzeigearbeit für potenzielle Käufer hat die Werkstatt nie verlassen.

Will das Rätselhafte dieser Szenerie andeuten, wie unergründlich das Schicksal der Menschen ist? Dazu würde die überdimensionierte Maske auf dem Tisch passen, im Barock ein Zeichen für das heiter geistreiche Spiel um Sein und Schein. Vermeer spielt dieses Spiel mit. Das stille, ernste Mädchen ist doch nimmer eine Muse, das festlich vornehme Ambiente nicht seine Welt. Im Barock genügt es, in Kostüm und Staffage eine Muse zu spielen.

Vermeer hat extrem langsam gemalt, pro Jahr etwa zwei Bilder.

Von der Wahrheit – oder Rede und Gegenrede

Amsterdam wird im 17. Jahrhundert zum weltweit bedeutendsten Handelsplatz. Die grossen Geschäfte kommen über die grossen Ozeane. Durch Handel mit Südostasien, Westafrika und Amerika erlangen die Niederlande unermesslichen Reichtum. Das Goldene Zeitalter bricht an. – Moment! Unermesslicher Reichtum, golden? Und was ist mit den Menschen in Südostasien, Westafrika und Amerika? Volle Taschen für die einen, leere für die andern? Das hatten wir schon, Geschichte als Frage des Sehe-Puncts. Daraus folgt: Vorsicht im Umgang mit Wahrheiten, erst recht, wenn sie angeblich golden daherkommen. Mit Rede und Gegenrede dagegen, auch Dialektik geheissen, nur zu, frisch, nach Leibes- und nach Geisteskräften.

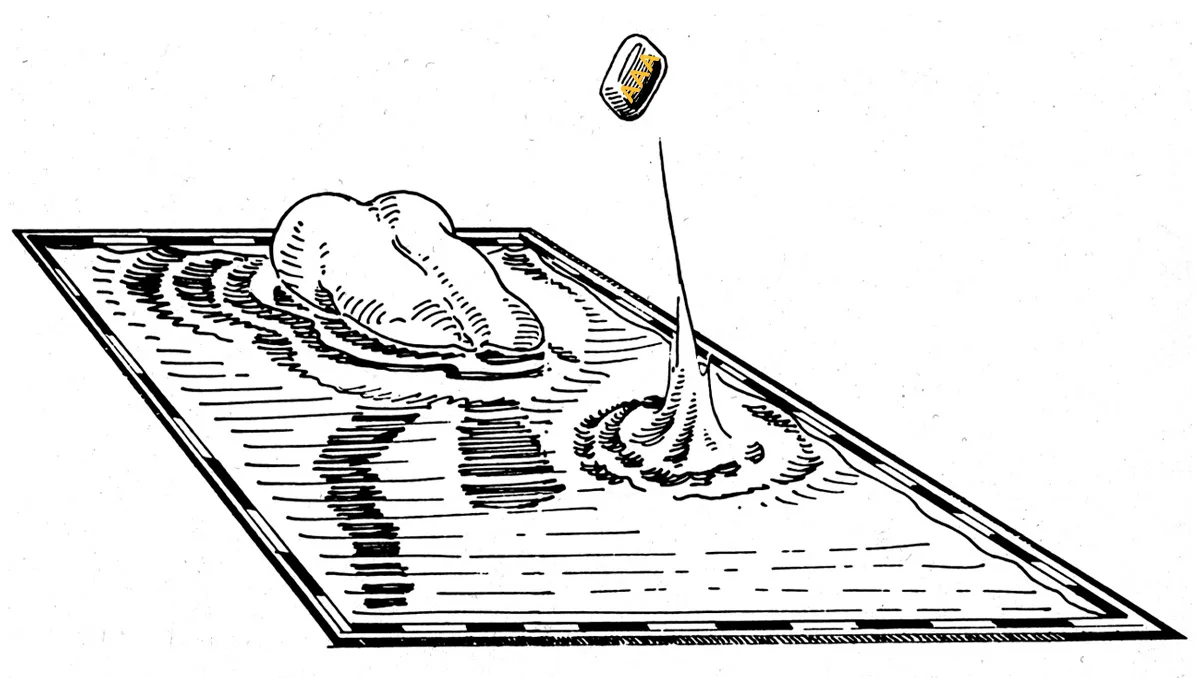

Tauchgang mit Fund auf Zeit

Nota bene: Wenn wir heute auf überholte Geschichtsbilder von gestern treffen, ist Schmunzeln gestattet, Überheblichkeit verboten. Auch wir, heute, sind morgen von gestern.

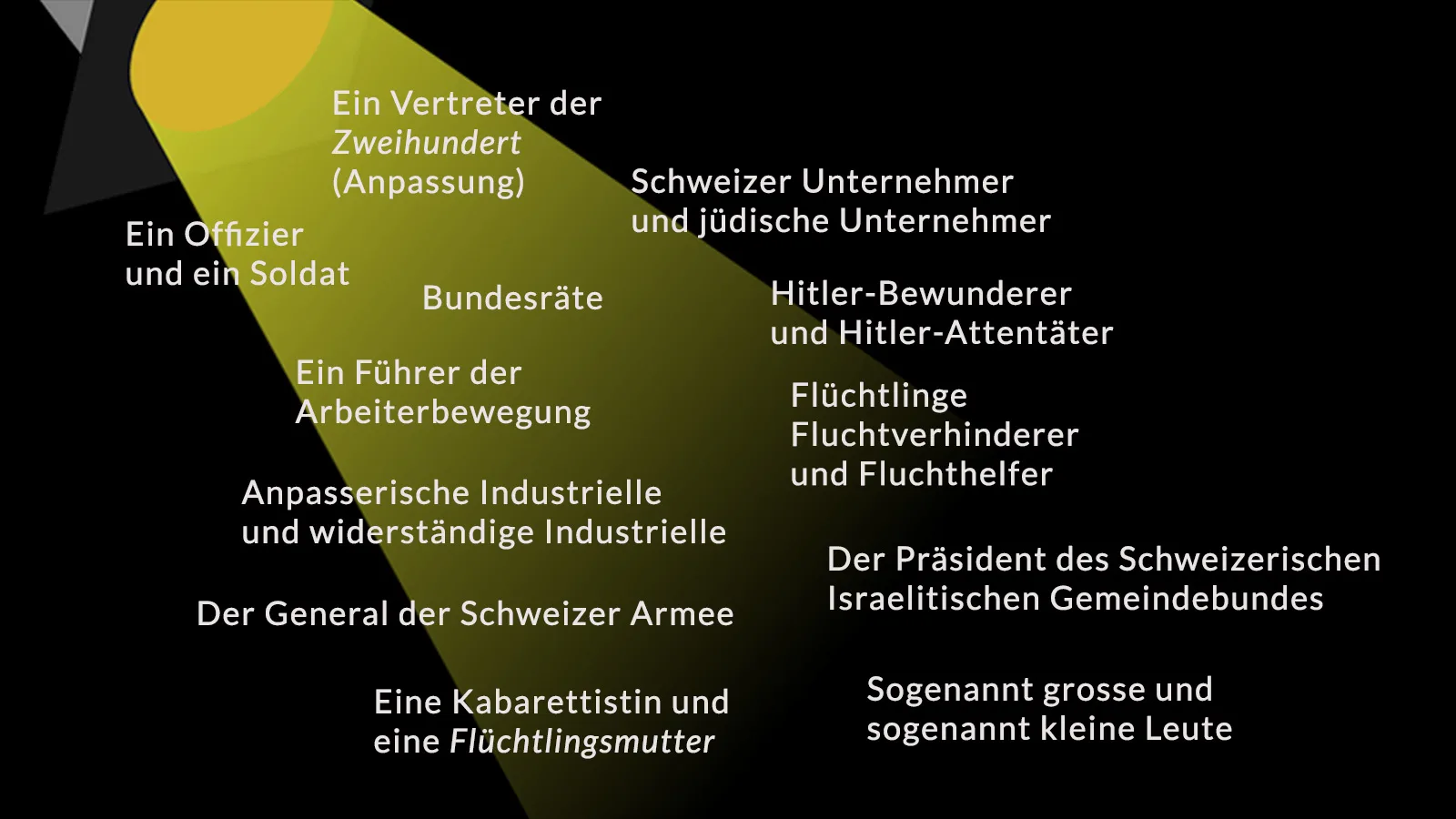

Perspektivität, ziemlich multi

Auch im Lehrmittel Hinschauen und Nachfragen von 2006 wird diese Zeit der Bedrohung und Enge dargestellt, mit mehr als zwanzig Zugängen. Multiperspektivität in Reinkultur. Wer meint zu müssen, mag weitere zwanzig Perspektiven beibringen. Doch längst ist klargeworden, wie problematisch die Formel ist: Die Schweiz hatte... Die Schweiz war… Pauschalisieren nein, differenzieren ja.

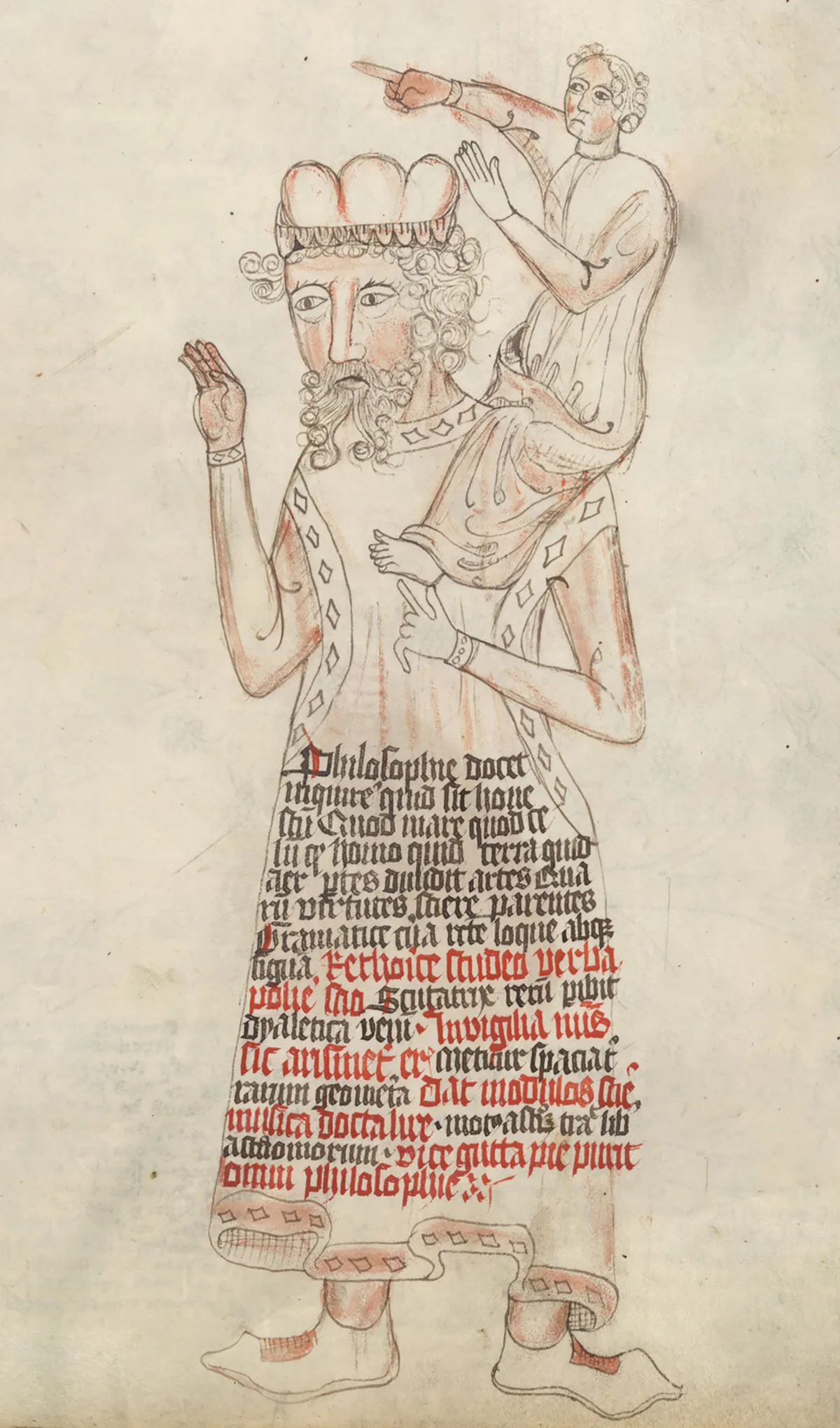

Riesen und Zwerge, 21. Jahrhundert

In unserer Zeit sind die Riesen anders beschaffen, und sie heissen auch anders. Um nur zwei hervorzuheben, beide von unschätzbarem Wert, beide per Klick abrufbar: Wikipedia, ein weltweiter enzyklopädischer Riese; das Historische Lexikon der Schweiz HLS, landesweit ein Riese. Gemäss Marco Jorio, Mitbegründer und langjähriger erster Chefredaktor des HLS, arbeiteten an diesem Gemeinschaftswerk bis zum Abschluss der gedruckten Ausgabe rund 2‘500 (pardon) Zwerge mit, etwa die Hälfte Fachhistorikerinnen und Fachhistoriker, die andere Hälfte Fachleute aus Nachbar-Disziplinen der Geschichte sowie historisch versierte Laien. Ein Riese ist heute ein Kollektiv von Zwergen. Auf die vereinten Kräfte!