Der Jetzerhandel von Bern

Täuschung, Betrug, Folter und ein Ende auf dem Scheiterhaufen: Der sogenannte Jetzerhandel von Bern war ein handfester Skandal und wäre Stoff für einen Krimi. In dessen Zentrum steht ein junger Schneidergeselle, dem 1507 mysteriöse spirituelle Erscheinungen widerfuhren. Wie sich herausstellte waren diese durchaus weltlichen Ursprungs.

Der Geist verriet ihm, dass sich im Fegefeuer viele Franziskaner befänden, weil sie die Lehre von der unbefleckten Empfängnis Marias vertraten und dafür büssen müssten. Er sprach damit eines der theologischen Hauptprobleme jener Zeit an. Demnach befanden sich die Dominikaner, die davon ausgingen, dass Maria in der Erbsünde (eben «befleckt») empfangen wurde, auf dem «richtigen» Weg.

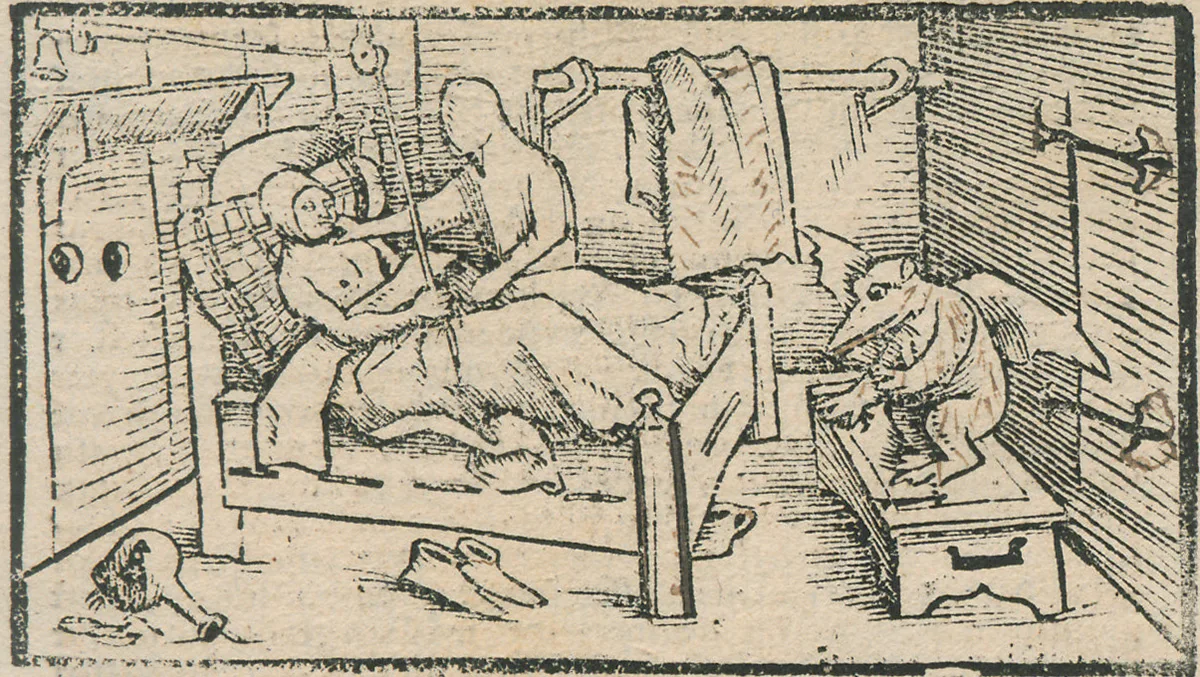

Die Aktion war also Mitte April im Grunde bereits gescheitert, und wenn die Klostervorsteher ihr Vorhaben damals aufgegeben hätten, wäre die Angelegenheit für sie nicht tödlich ausgegangen. Stattdessen versuchten sie mehrmals vergeblich, Jetzer, der zu einer grossen Gefahr für sie geworden war, zu vergiften. Anfang Mai verpasste der Subprior dem Konversen die übrigen vier Stigmata. Darauf spielte dieser jeden Tag um die Mittagszeit unter Einfluss eines Trankes, den seine Vorgesetzten ihm einflössten, ein seltsames Passionsspiel, das ganz Bern sich anschaute.

Ende Juli verschwanden Jetzers Stigmata über Nacht, wahrscheinlich, weil der Bischof von Lausanne die Absicht geäussert hatte, diese ärztlich untersuchen zu lassen. Danach wurde auch die blutige Hostie, die noch am Patronatsfest der Dominikanerkirche am 29. Juli 1507 zur Verehrung ausgesetzt worden war, zu einem Problem. Da man aber eine Hostie nicht einfach wegwerfen durfte, versuchten die Klostervorsteher Jetzer zu zwingen, diese zu schlucken. Als er sich wehrte und die Hostie auf einen Stuhl erbrach, wo sie einen roten Flecken hinterliess, versuchten sie, den Stuhl in einem Ofen zu verbrennen. Dabei schienen der Ofen und das ganze Stübchen zu explodieren, was selbst die Klostervorsteher als Hostienwunder interpretierten.

Die Jetzerprozesse

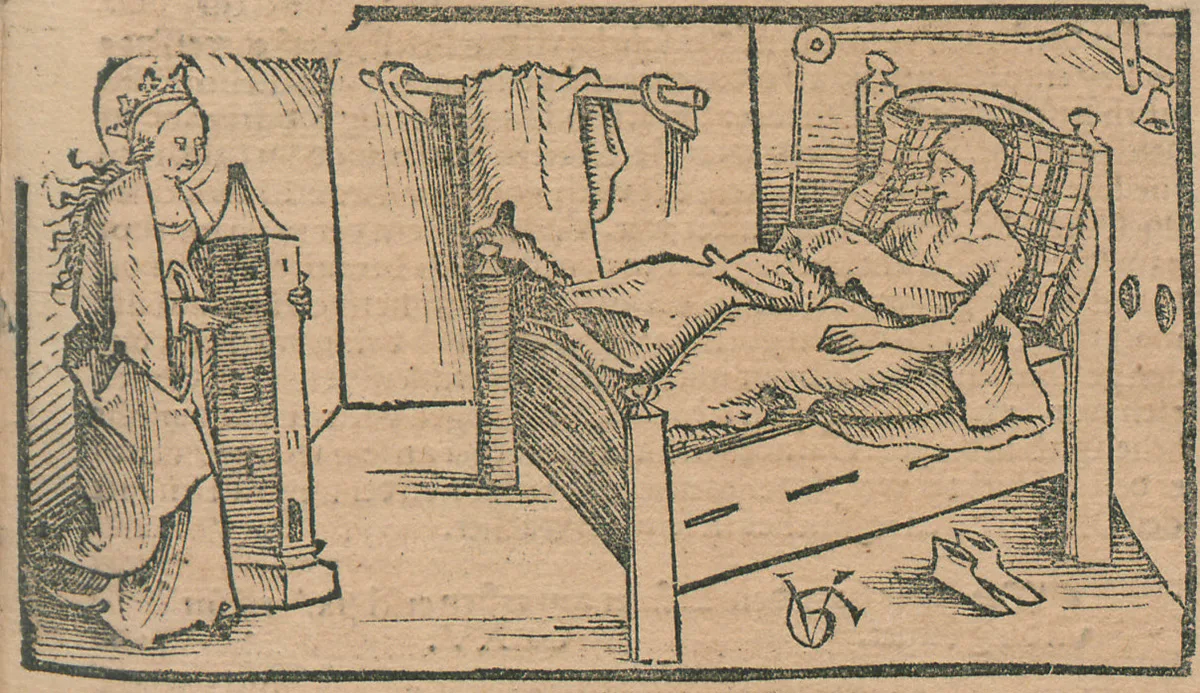

Da die Dominikaner Angehörige eines vom Bischof exemten Ordens waren, wurde ein ausserordentlicher, vom Papst bewilligter Prozess nötig, der im Sommer 1508 in Bern stattfand. Richter waren die Bischöfe von Lausanne und Sitten, Aymo von Montfalcon und Matthäus Schiner, sowie der Provinzial der Oberdeutschen Dominikanerprovinz, Peter Sieber. Dieser versuchte so lange als möglich zu verhindern, dass seine Mitbrüder gefoltert wurden und schied, als der entsprechende Beschluss trotzdem gefasst wurde, aus dem Gericht aus. Dieses liess zuerst die schwächeren Glieder in der Kette, den Schaffner und den Subprior, foltern, und überführte dann mit deren Geständnissen auch den Prior und den Lesemeister. Zwar gilt es Geständnissen, die auf der Folter erlangt wurden, grundsätzlich zu misstrauen, aber am Schluss ergab sich doch eine zusammenhängende Geschichte, und dies von fünf Angeklagten (Jetzer inbegriffen), die seit Februar 1508 getrennt gefangen gehalten worden waren.

Nichtsdestoweniger stand am Ende des Hauptprozesses kein Urteil, denn die Bischöfe von Lausanne und Sitten waren sich nicht einig: Montfalcon plädierte für lebenslängliche Verwahrung der Dominikaner, Schiner für den Tod auf dem Scheiterhaufen. Er wurde unterstützt von den Oberhäuptern der Stadt Bern, die von den Dominikanern wegen ihrer Dummheit ausgewählt und wegen ihrer Unzuverlässigkeit in Sachen Pensionen gerügt worden war. Hier wird ein Rest von Schwabenkriegspolemik fassbar, denn seit die eidgenössischen Städte sich mit den Länderorten verbündet hatten, fielen sie in die Augen der Schwaben auch unter das Verdikt der «(dummen) Kuhschweizer».

Angesichts des offenen Endes des Hauptprozesses musste beim Papst die Erlaubnis zu einem Revisionsprozess eingeholt werden. Für diesen Prozess, der im Mai 1509 in Bern stattfand, waren den Bischöfen von Lausanne und Sitten ein italienischer Bischof, Achilles de Grassis von Città di Castello, an die Spitze gestellt worden. Dieser erregte in Bern Aufsehen, weil er ein Gebiss aus «elfenbeinernen Zähnen» trug. Am 23. Mai wurden die Dominikaner vom geistlichen Gericht auf einem Gerüst an der Kreuzgasse degradiert (ihrer Weihen enthoben) und dem weltlichen Arm übergeben. Die Anklagepunkte lauteten auf Häresie, Sakrileg, Vergiftung, Idolatrie (Hostienfrevel) und Ausübung von Schwarzer Kunst. Es waren Verbrechen, mit denen Jetzer nichts zu tun hatte. Gegen Ende Mai fällte das weltliche Gericht, wohl der Kleine Rat, das Todesurteil gegen die Klostervorsteher und liess es am 31. Mai vollstrecken.

Die Schuldfrage

Je länger man sich mit dem Jetzerhandel beschäftigt, desto grösser werden die Zweifel an der einseitigen Schuldzuweisung an Jetzer. Er hatte als einziger in der ganzen Geschichte und Historiografie keine Lobby. Gegen Jetzters Alleinschuld spricht auch das relativ hohe intellektuelle Niveau des Jetzerhandels, das nicht das seine gewesen sein kann. Vor allem aber konnte die Inspirationsquelle für den Jetzerhandel ausfindig gemacht werden: die Schrift des Bernardin de Bustis, die Jetzer bestimmt nicht gelesen hatte.

Im Buch Warum Maria blutige Tränen weinte. Der Jetzerhandel und die Jetzerprozesse in Bern (1507-1509) hat Kathrin Utz Tremp den Jetzerhandel und die Jetzerprozesse detailliert aufgearbeitet. Das Buch ist 2022 im Rahmen der Monumenta Germaniae Historica Schriften im Harrassowitz Verlag erschienen.