Das späte Recht auf einen fairen Prozess in der Schweiz

Welche Rechte hat jemand bei einem Gerichtsverfahren? Eine einheitliche Regelung, wie Prozesse geführt werden, gibt es in der Schweiz erst seit 2011. Zuvor war es das Bundesgericht, das Verfahrensrechte aus der Verfassung ableitete und einklagbar machte.

Die Bundesverfassung von 1848 erwähnte kaum Verfahrensgarantien und Grundrechte. So war beispielsweise vorgesehen, dass gewisse Strafsachen – zu denen insbesondere die politischen Vergehen gehörten – vom Bundesgericht mit Geschworenen zu beurteilen waren. Die inzwischen abgeschafften Geschworenengerichte wurden damals als Garantie einer guten Rechtspflege angesehen, da sie letztlich von den Bürgern kontrolliert wurden, wie dies seit Langem in England und seit der Revolution in Frankreich der Fall war. Die Verfassung garantierte auch allen den Zugang zu den Gerichten ihres Wohnorts. Es ging vor allem darum, ausserordentliche Gerichte zu verbieten. Solche wurden nach den politischen Unruhen der 1840er-Jahre in gewissen Kantonen wie zum Beispiel im Wallis 1844 eingesetzt. Nach der Niederlage der liberalen «Jungen Schweiz» in der Schlacht am Trient schufen die siegreichen Konservativen ein Sondergericht – das Zentralgericht. Dieses urteilte über politische Vergehen und unterdrückte dabei die Opposition.

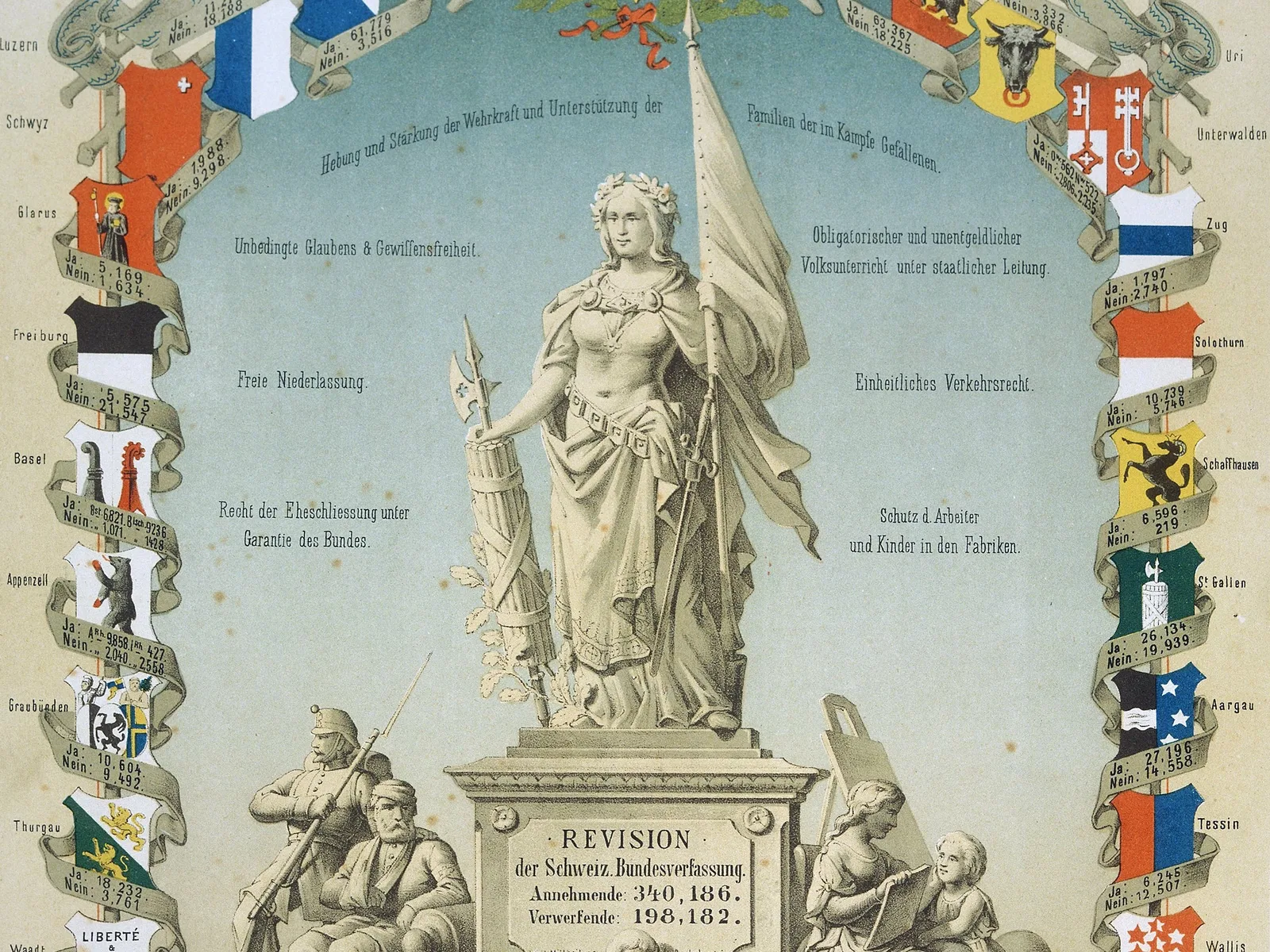

Die Bundesverfassung von 1874 erweiterte die Liste der Verfahrensrechte kaum. Sie machte jedoch das Bundesgericht zu einer ständigen Einrichtung, das die Verletzung verfassungsmässiger Rechte der Bürger beurteilt, was bis anhin dem Bundesrat und der Bundesversammlung vorbehalten war.

Ab 1877 anerkannte das Bundesgericht beispielsweise die Möglichkeit, Recht einzuklagen, als ein Grundrecht. Es verkündete, dass die Weigerung von Behörden, Bürgern Recht zu verschaffen, gegen das Gleichbehandlungsgebot verstosse. In den darauffolgenden Jahren leitete es aus Artikel 4 auch das Verbot willkürlicher Gerichtsurteile ab. Dementsprechend sollten Entscheide, die einer Verweigerung der Gesetzesanwendung gleichkommen, als Verstoss gegen das Verfassungsrecht aufgefasst werden. Etwas später leitete das Bundesgericht vom Gleichbehandlungsgebot sogar ab, dass eine mittellose Partei Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege hat. Es dürfe ihr nicht der Zugang zu einem Gericht oder die Erhebung bestimmter Beweise verweigert werden, weil diese die Kosten nicht selbst tragen kann.

Nach und nach gestand das Bundesgericht den Parteien – namentlich in einem Zivil- oder Strafverfahren – das Recht zu, vor einem sie betreffenden Entscheid angehört zu werden. Anspruch auf rechtliches Gehör setze voraus, dass Beschuldigte die Verfahrensunterlagen einsehen können, insbesondere diejenigen, aus denen die Identität der befragten Zeugen hervorgeht. Das oberste Gericht wies auch darauf hin, dass ein Beschuldigter nicht verurteilt werden kann, wenn eine beschuldigte Person nicht rechtsgültig zur Hauptverhandlung eingeladen wurde, um sich verteidigen zu können. Von Entscheid zu Entscheid gestaltete das Bundesgericht so den Anspruch auf rechtliches Gehör aus, wie er nun in der Bundesverfassung von 1999 für jedes Gerichts- oder Verwaltungsverfahren vorgesehen ist. Dieses Recht ermöglicht es heute allen Beteiligten eines Gerichtsverfahrens, sich vor einem Urteil zu äussern, Einsicht in die Akten zu nehmen, relevante Beweise vorzulegen oder eine Begründung für das Urteil zu erhalten.

Wie man sieht, gestanden die Bundesverfassungen von 1848 und 1874 den Einzelnen nur sehr bescheidene Verfahrensgarantien zu. Ihre Ausweitung war das Ergebnis einer immer extensiveren Rechtsprechung des Bundesgerichts. Ab den 1970er-Jahren veranlasste das Völkervertragsrecht ausserdem das oberste Gericht der Schweiz zum Ausbau dieser Rechte. Schliesslich wurden sie zu einem grossen Teil in der Bundesverfassung von 1999 kodifiziert.

Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.