Mit Schirm, Charme und Ogi

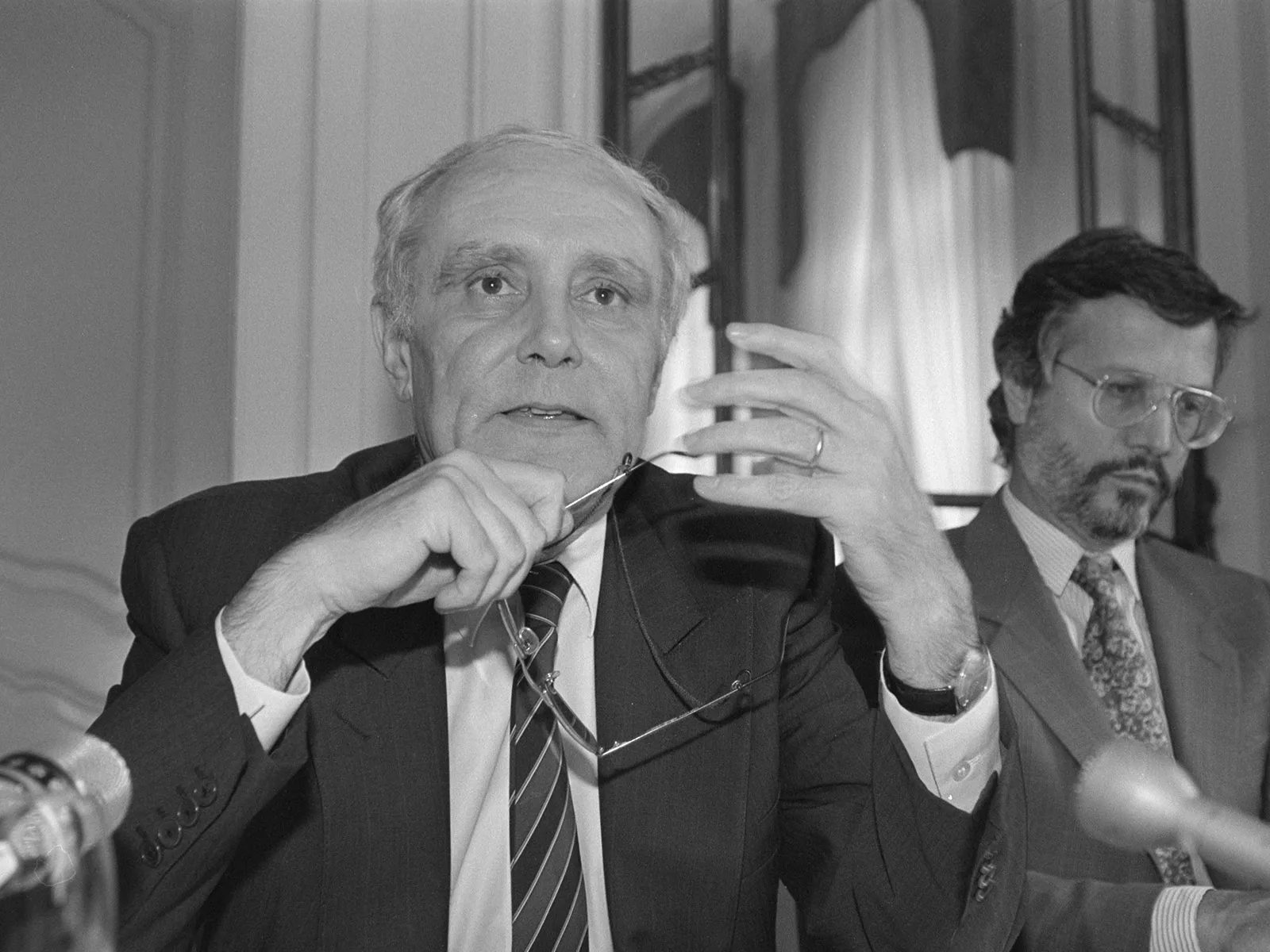

Im Jahr 1993 lancierte der Bundesrat angeführt von Bundespräsident Ogi eine Charmeoffensive, um nach der historischen Niederlage in der EWR-Abstimmung vom 6. Dezember 1992 bilaterale Verhandlungen mit der EU aufzugleisen.

Bundeskanzler Kohl bezeichnete sich als Freund der Eidgenossenschaft. Und die Schweiz hatte Freunde dringend nötig. Am 6. Dezember 1992 hatte die Stimmbevölkerung den Vertrag über den Beitritt der Schweiz zum Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) abgelehnt. Der Bundesrat hatte sich für einen EWR-Beitritt ausgesprochen, als Schritt hin zu einer weitgehenden Integration des Landes in eine die wachsende Europäische Gemeinschaft. Im Herbst 1991 hatte er als strategisches Ziel eine Mitgliedschaft der Schweiz bei der EU beschlossen. Das EWR-Nein stellte dieses Ziel grundsätzlich in Frage. 1993 musste der Bundesrat deshalb Brüssel und die Mitgliedstaaten contre cœur dazu bringen, die Schweiz zumindest vorübergehend als Sonderfall der europäischen Integration zu akzeptieren.

EG oder EU?

Die Europäische Gemeinschaft (EG) ging 1967 aus der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, Euratom und der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl hervor. Mit dem Maastrichter Vertrag wurde die EG am 1. November 1993 zur wichtigsten Säule der damals gegründeten Europäischen Union (EU). Die Gründung der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) durch die Schweiz und sechs weitere Länder im Jahr 1960 war eine Reaktion auf den Prozess der europäischen Integration. Der Europäische Wirtschaftsraum (EWR) wurde 1989 ursprünglich als gemeinsames Dach zwischen EG und EFTA konzipiert. Durch das Nein der Schweiz zum EWR und dem Beitritt der EFTA-Staaten Österreich, Schweden und Finnland zur EU 1995 verlor er rasch an Bedeutung.

Aber auch die neu unabhängigen Staaten Mittel- und Osteuropas suchten eine Anbindung an die EU. Für Bundeskanzler Kohl war deshalb, bei aller Sympathie für die Eigenheiten der Eidgenossenschaft, «das baldige Einschwenken der Schweiz auf den EG-Beitrittskurs ein Gebot einfachster Einsicht». «Schweizer Trotz nützt auf die lange Sicht nicht», mahnte er beim Treffen im Lohn.

Dieses Mantra wiederholten die Mitglieder des Bundesrats das ganze Jahr 1993 hindurch anlässlich einer nie zuvor gesehenen Anzahl Treffen mit europäischen Spitzenpolitikern.

Bundespräsident Ogi tat es im Januar am World Economic Forum (WEF) in Davos und im Frühjahr zusammen mit den Bundesräten Cotti und Delamuraz beim Arbeitsbesuch des britischen Premiers John Major in Bern. Im Juni wurde Ogi während eines Aufenthalts in Paris überraschend von Frankreichs Präsident François Mitterrand im Élysée-Palast empfangen. Ogi lud ihn gleich in seine Berner Oberländer Heimat ein, wo er ihm am 3. Dezember herzlich willkommen hiess: «Monsieur le Président, vous aimez la Suisse, et les Suisses vous aiment», begrüsste er Mitterrand in seiner entwaffnenden Art und Weise.

Selbstverständlich war dies nicht. Insbesondere die südlichen Mitgliedstaaten der EG setzten die Schweiz stark unter Druck. Portugals Premierminister Aníbal Cavaco Silva brachte bereits anlässlich des WEF Ogi gegenüber seine Enttäuschung über das Nein zum EWR Ausdruck und gab zu verstehen, er erwarte von der Schweiz nun «einige Gesten, beispielsweise im Bereich der Familienzusammenführungen (Gastarbeiter) oder der Kohäsion».

Tatsächlich brauchte Lissabon in der Affäre um die Entsorgung von einigen tausend Tonnen Salzschlacke, die ein schweizerisches Unternehmen nach Portugal exportiert hatte, Berns Bittsteller-Situation bezüglich der Bilateralen als Hebel. Botschafter Franz von Däniken, der leitende Beamte im EDA, anerkannte zwar, dass die Ausfuhr von Industrieabfällen ein problematisches Geschäft darstelle. «Ein solches Problem jedoch ins Zentrum bilateraler Beziehungen mit einem anderen, angeblich befreundeten westeuropäischen Staat zu rücken und es unter Hinweis auf die integrationspolitischen Anliegen der Schweiz mit einem der Erpressung nahen Ansatz lösen zu wollen, verrät einen schlechten Stil und einen Verlust an Augenmass».

Gemeinsame Recherche

Der vorliegende Text ist das Produkt einer Zusammenarbeit zwischen dem Schweizerischen Nationalmuseum und der Forschungsstelle Diplomatische Dokumente der Schweiz (Dodis). Das SNM recherchiert im Archiv der Agentur Actualités Suisses de Lausanne (ASL) Bilder zur schweizerischen Aussenpolitik und Dodis kontextualisiert diese Fotografien anhand des amtlichen Quellenmaterials. Die Akten zum Jahr 1993 wurden am 1. Januar 2024 auf der Internetdatenbank Dodis publiziert. Die im Text zitierten Dokumente und weitere Akten aus dem Band Diplomatische Dokumente der Schweiz 1993 sind online verfügbar.