Warum gehört das Tessin zur Schweiz?

Dass der Kanton Tessin zur Schweiz gehört, stellt heute niemand infrage. Doch Putsche, Revolutionen und Unabhängigkeitsbewegungen forderten die Zugehörigkeit des Südkantons zur Schweiz fundamental heraus. Zeit, hinter die Selbstverständlichkeit einer südalpinen Schweiz zu blicken.

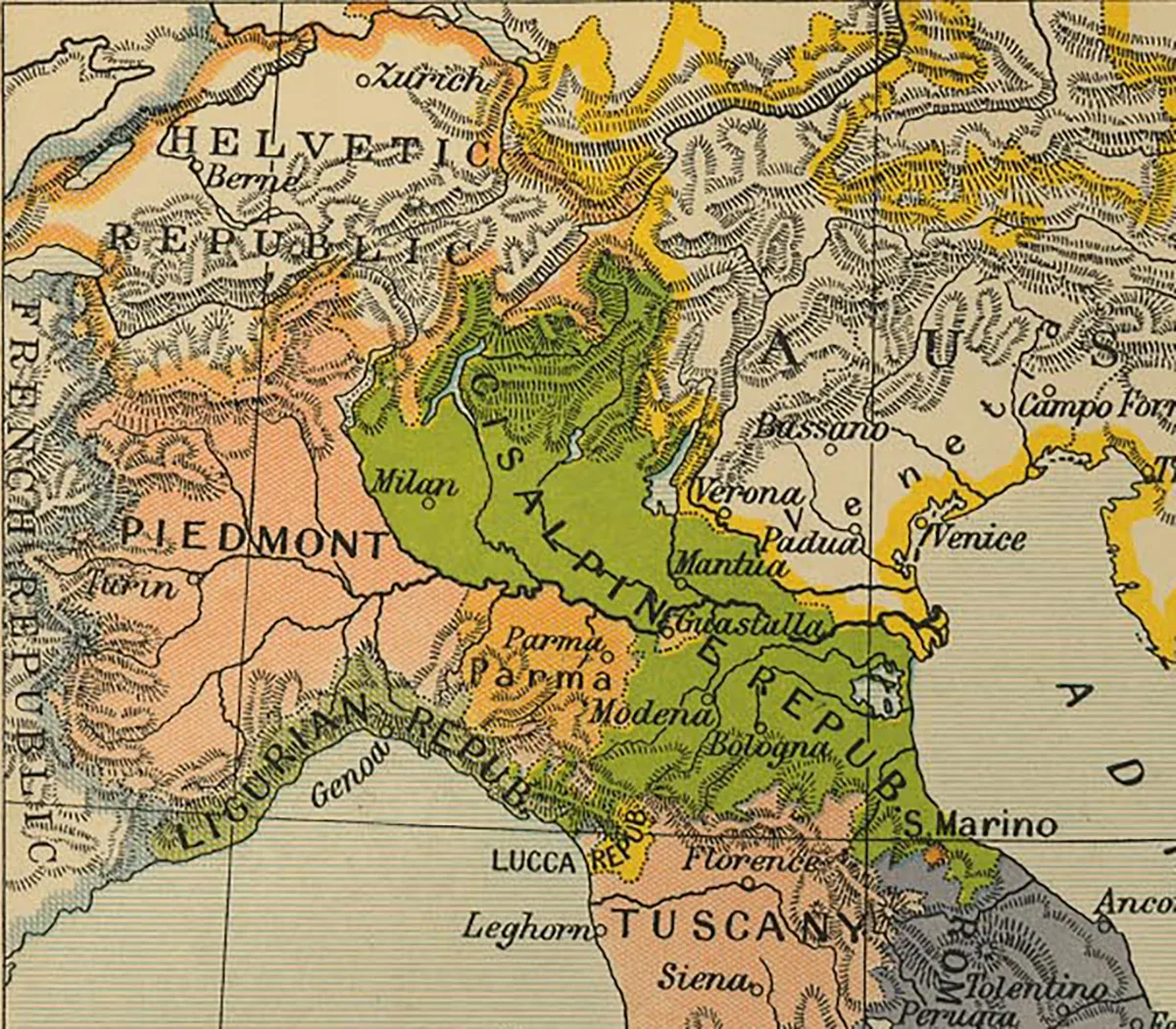

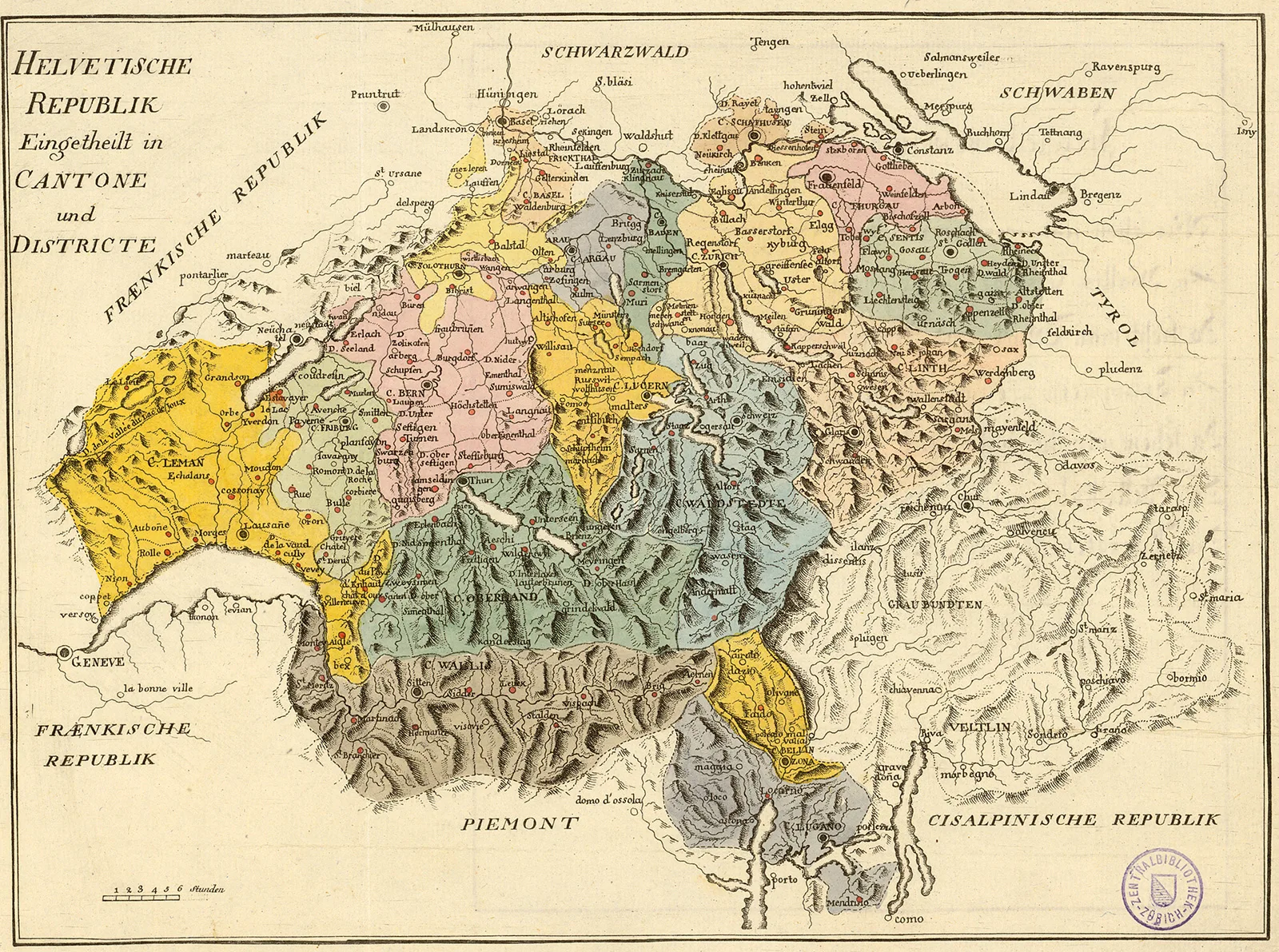

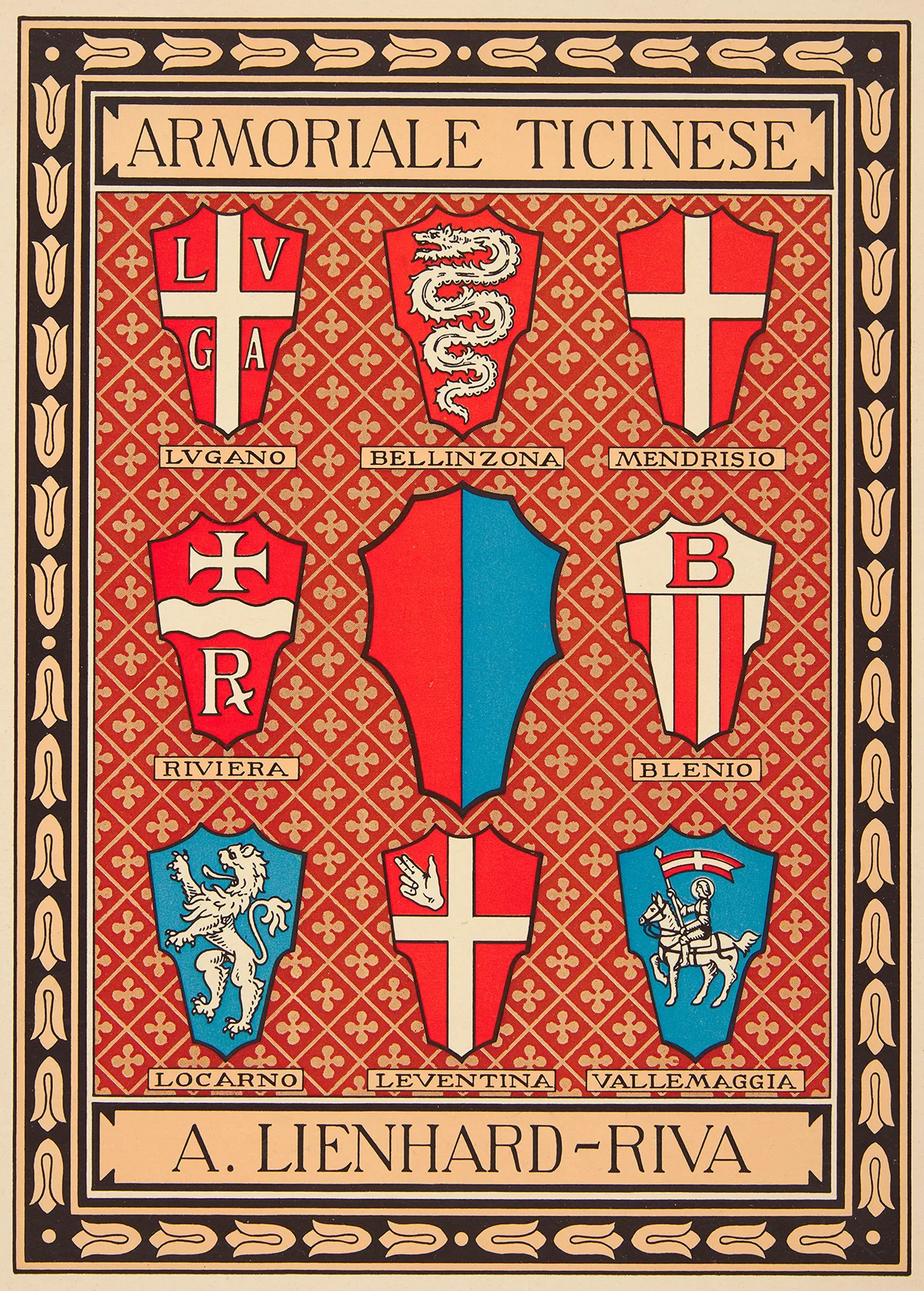

1798 besteht das heutige Tessin ausschliesslich aus eidgenössischen Untertanengebieten. Bis 1521 eroberten die Eidgenossen das Gebiet vom Gotthardpass bis nach Chiasso vom Herzogtum Mailand. Doch einen Kanton Tessin gibt es damit noch lange nicht. Uri herrscht allein über die Leventina und errichtet zusammen mit Schwyz und Nidwalden die Vogteien Blenio, Riviera und Bellinzona. Die weiteren Vogteien Locarno, Vallemaggia, Lugano und Mendrisio beherrschen die 12 eidgenössischen Orte gemeinsam. In den Vogteien regiert jeweils ein eidgenössischer Landvogt. Den fremden eidgenössischen Herrschern müssen die Untertanen Kriegsdienst und Abgaben wie den Zehnten leisten.

In diesem Moment des Umbruchs ist für die ehemaligen Untertanen die Bewahrung ihrer lokalen Autonomie entscheidend. Während der eidgenössischen Fremdherrschaft konnte sich jede Kommune weitgehend selbst verwalten. Die sogenannte Vicinanza (Nachbarschaft) verfügte über Gemeingüter wie Wälder und Allmenden. Diese bewirtschafteten die vicini gemeinsam und autonom. Aus der notwendigen Organisation zur Nutzung der kollektiven Güter und aufgrund der fehlenden Einmischung der eidgenössischen Herrscher entstanden auf der lokalen Ebene autonome politische, rechtliche und ökonomische Systeme.

1798 wollen die Vicinanze ihre bisherigen Strukturen und die gewonnene Autonomie konservieren. Ihre Form der lokalen Selbstverwaltung entspricht derjenigen der Korporationen und Genossenschaften in den eidgenössischen Orten. In der Cisalpinischen Republik hingegen wurden einzelne Kommunen zu reinen Verwaltungseinheiten ohne politische Autonomie abgestuft. Den ehemaligen Untertanen bieten die eidgenössischen Strukturen daher handfeste Vorteile: Sie bleiben zwecks materieller, politischer und kultureller Besitzstandwahrung bei der Eidgenossenschaft.

Das Tessin erscheint im 19. Jahrhundert …

Doch dieser einheitliche Kanton Tessin droht schon bald wieder zu zerfallen. 1815 kommt es zu einem Angriff auf die territoriale Integrität des Tessins: Und zwar aus der Schweiz. Nach dem Ende Napoleons und der Restaurierung Europas am Wiener Kongress schielen einige Kantone auf ihre alten Untertanengebiete. So will auch Uri die Leventina wieder annektieren. Die Forderungen, die Untertanenverhältnisse von vor 1798 seien wieder einzurichten, kann die Tessiner Regierung nur mit Mühe abwenden. Der Kanton bleibt bestehen und wird 1848 schliesslich Teil des schweizerischen Bundesstaats.

… und gerät in den Sog des Risorgimento

Während den italienischen Unabhängigkeitskriegen 1848 und 1859 finden mehrere tausend Kämpfer, welche die Lombardei von der österreichischen Fremdherrschaft befreien wollen, Zuflucht im Tessin. An diesen Kämpfen beteiligen sich auch viele Tessiner. Als nach der Schlacht von Solferino 1859 Mailand von der österreichischen Herrschaft befreit ist, kommt in Norditalien der Ruf nach einer nationalen Vereinigung auf. Diese soll auch das italienischsprachige Tessin umfassen. Verunsichert von diesen Forderungen und von der teilweise starken Sympathie der Tessiner Bevölkerung für die italienische Einigung, stellt der Bundesrat dem Tessin die Loyalitätsfrage: Ihr bleibt auch wirklich Schweizer?

Die Tessiner Regierung ist empört und weist in einem scharfen Schreiben sämtliche Befürchtungen Berns über mangelnde Staatstreue vehement zurück. Um die Zugehörigkeit zur Schweiz zu demonstrierten, erinnert die Tessiner Regierung den Bundesrat an ein historisches Ereignis: den 15. Februar 1798. Dieses Datum erklären die Tessiner Regierungsräte zum Schicksalstag ihres Kantons. Mit dem Tellenhut auf dem Freiheitsbaum, der Parole «liberi e svizzeri» und der Ablehnung der Cisalpinischen Republik sei der Wille zur Schweiz zu gehören ein für alle Mal bewiesen worden.