Eine Wurst, Arsen und die Todesstrafe: Der Fall Furrer

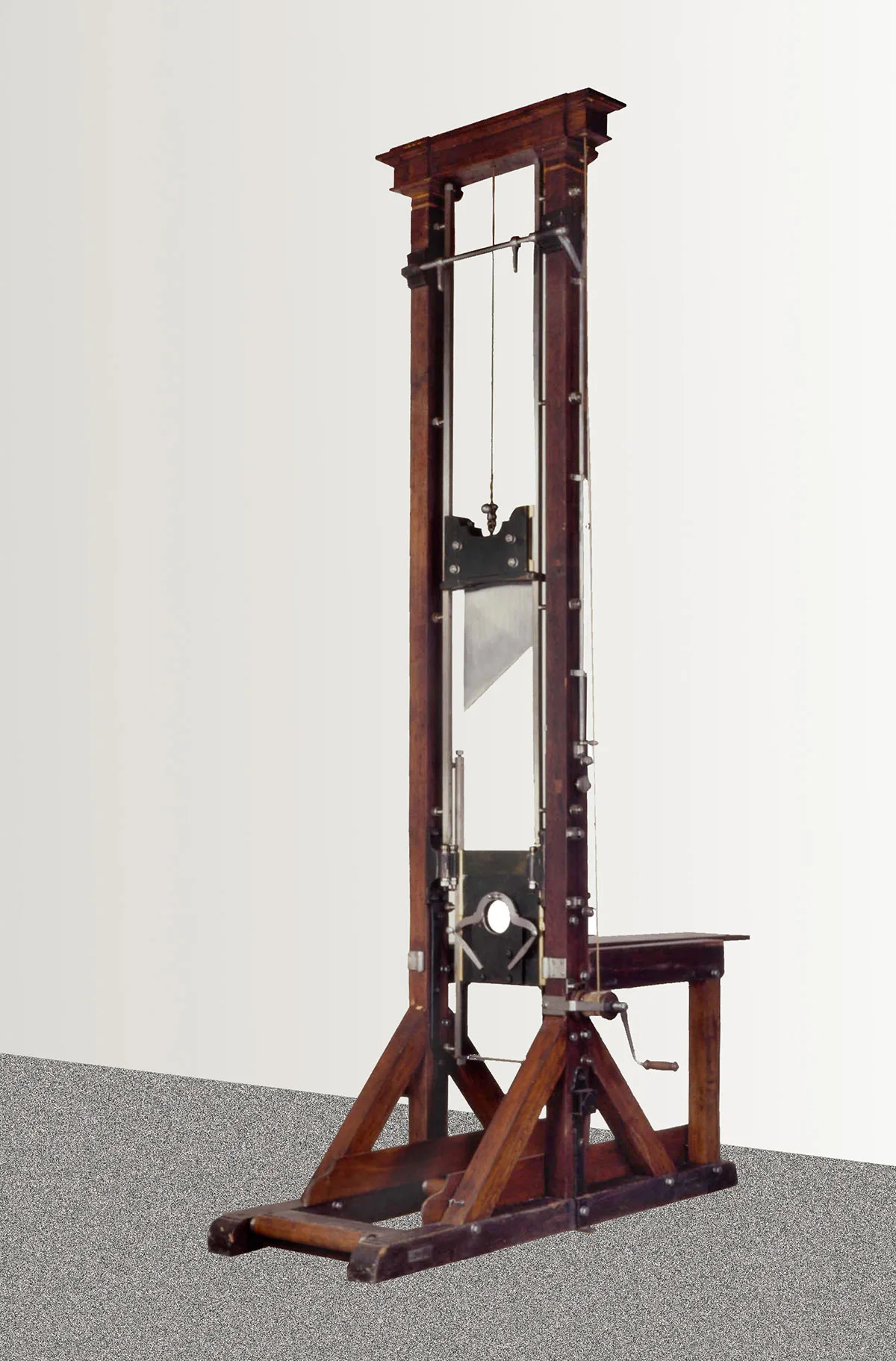

Der Fall des Mörders Johann Heinrich Furrer entfachte in den 1860er-Jahren eine hitzige Diskussion um die Abschaffung der Todesstrafe.

Das Motiv

Ich schlief mit den Aeltern in Einer Kammer. Sie waren immer gut mit mir und ich hatte sie gern. Geld jedoch, um mir etwas zu kaufen, gaben sie mir nie, auch an Festtagen nicht. Wir feierten auch Weihnachten nicht. Zu essen hatte ich genug.

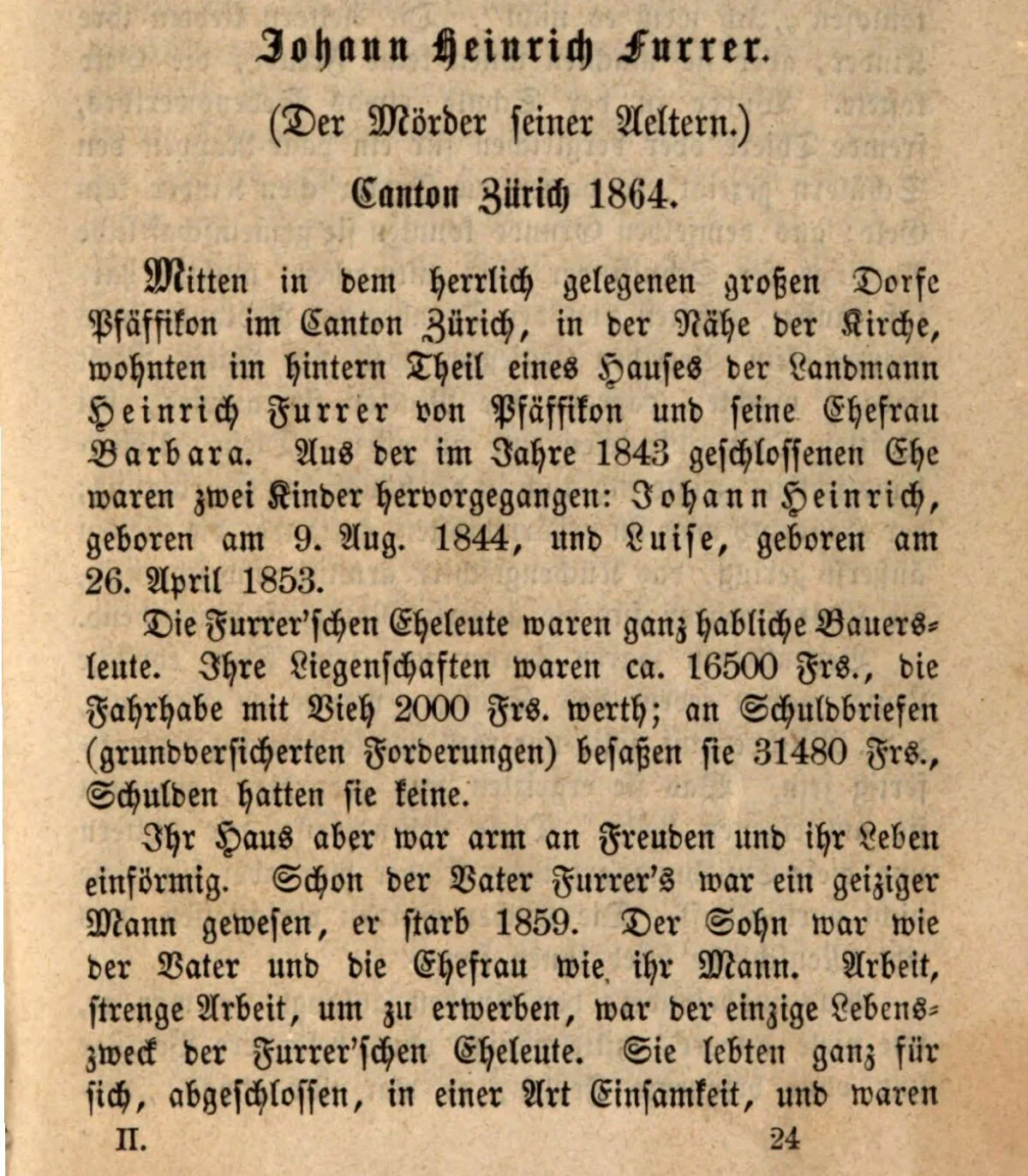

Die Staatsanwaltschaft konzentrierte sich stattdessen auf finanzielle Beweggründe, die Furrer zum Mord an seinen wohlhabenden, aber auch extrem sparsamen (manche meinten: geizigen) Eltern getrieben haben könnten: «In Dürnten wird er nachlässig, besorgt nicht gehörig sein Geschäft, ist der selbstständigen Betreibung desselben nicht gewachsen.» Bereits die erste Mietzins-Rate für sein Geschäft, die im Mai 1864 fällig wurde, hatte Furrer nicht bezahlen können.

Ein klarer Fall für die Todesstrafe?

Weiter ging die Grossratskommission auf Furrers Charakter ein, der ihr ein «psychologisches Räthsel» war: Sie konstatierte «Gefühlsarmuth», «kalt und ruhig» sei er beim Geständnis gewesen, und auch als das Todesurteil über ihn gesprochen wurde, habe es «kein äusseres Zeichen von Rührung bei dem Delinquenten» gegeben. Dass er für seine Tat bestraft werden könnte, sei ihm «unglücklicherweise nicht in den Sinn gekommen. Der Gedanke an Strafe», so Furrer, «würde ihn von dem Verbrechen zurückgeschreckt haben». Dafür bemitleidete er sich und seine Situation: «Ich komme um Credit und Alles, und habe dazu meine Eltern verloren!»

Entweder ist er stumpf wie ein Thier oder, wenn das nicht, ein furchtbar verworrener und beschränkter Kopf, dessen dunkle Gedankengänge in trüber Stunde nach dem Haltepunkt suchten und einen brutalen, naturwidrigen Mord fanden. Ein solch krankhaft organisirter Mensch bedarf der Strafe, aber nicht Tod; Züchtigung, aber zur Besserung. Vor allem bedarf er des Lebens.

Ein Prozess, viele Diskussionen

Die Entscheidung: Begnadigung oder Todesstrafe?

Die Versicherung der Kommission, dass sich nicht nur im Grossen Rat, sondern auch in der breiten Bevölkerung die Stimmung gegen die Todesstrafe gewendet habe, war hingegen etwas voreilig. Viele Menschen zeigten keinerlei Verständnis für diesen Gnadenakt, und eine Flut von Protest-Leserbriefen erreichte die Zeitungen. Ihr Tenor: Solange solch abscheuliche Verbrechen wie Elternmord begangen würden, müsse es auch die Todesstrafe geben. Ein angetrunkener Bürger wurde kurzzeitig in Haft genommen, weil er öffentlich ausgerufen hatte: «Man hätte eine Guillotine vor das Grossrathshaus führen, und Jeden, der eine weisse Kugel eingelegt, sofort köpfen sollen!»

Das galt jedoch nicht für die gesamte Schweiz. Zwar sah die totalrevidierte Bundesverfassung von 1874 die Todessstrafe nicht mehr vor, doch nur fünf Jahre später wurde, nach einer Volksabstimmung, den Kantonen die Kompetenz zurückgegeben, sie wieder einzuführen – was elf Kantone dann auch taten. Erst das Strafgesetzbuch von 1942 verbot die Todesstrafe im Zivilstrafrecht wieder schweizweit. Damit war die Eidgenossenschaft im europäischen Vergleich eher früh dran: Grossbritannien zum Beispiel schaffte die Todesstrafe erst in den 1970er-Jahren ab, Frankreich in den 1980ern. Jedoch kannte das Schweizer Militärstrafrecht die Todesstrafe in Kriegszeiten noch bis 1992.