Der Weltpostverein

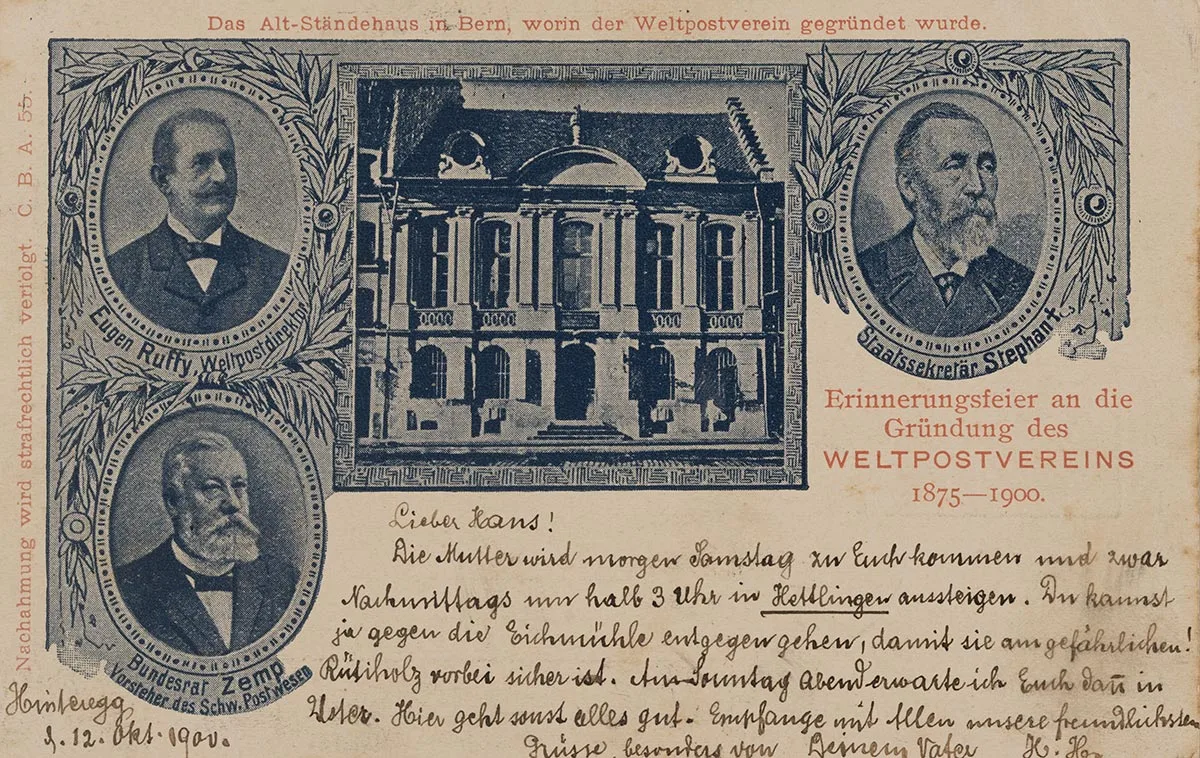

Am 9. Oktober 1874 wurde in Bern der Weltpostverein gegründet, der den Grundstein für die moderne Kommunikation legte. Bis heute ermöglicht er den globalen Austausch von Briefen und Paketen und ist ein Eckpfeiler des weltweiten Postverkehrs.

Der Weltpostverein gehört zu den Schlüsselinstitutionen jener schweizerischen Aussenpolitik, die sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts für eine wachsende Anzahl von neuen internationalen Organisationen zuständig erklärte und einer Politik des Multilateralismus avant la lettre folgte. Der Weltpostverein erklärte die Territorien der Mitgliedsländer zu einem einzigen Postgebiet. Die gegenseitige Anerkennung der Tarife und die Verpflichtung zum Transit ermöglichten mit einem Schlag die grenzübergreifende Weiterleitung von Briefen, Postkarten und Paketen, alsbald aber auch Geldüberweisungen – weltweit und mit kontinuierlich wachsender Mitgliedschaft über alle Kontinente.

Schon der Gründungskongress ging weit über die üblichen Diplomatenkonferenzen des «europäischen Konzerts» hinaus. Die in Bern versammelten Gründungsmitglieder stammten aus nicht weniger als 22 Staaten, auch die Vertreter des Osmanischen Reiches, Ägyptens und der Vereinigten Staaten waren nach Bern gereist. Der Neuenburger Bundesrat Eugène Borel präsidierte als Vorsteher des Postdepartements die Zusammenkunft und erhielt an der letzten Sitzung als Dank von den Konferenzteilnehmern ein silbernes Teeservice, das keineswegs nur wegen seines bedeutenden Wertes von 3000 Franken die Aufmerksamkeit der Presse auf sich zog. Im Silbertablett waren vielmehr die Erwartungen an die neue Organisation eingraviert, nämlich Libre échange postal – Union générale des postes – Uniformité des taxes und nichts Geringeres als die Schaffung des Weltfriedens durch ein Rapprochement des peuples.

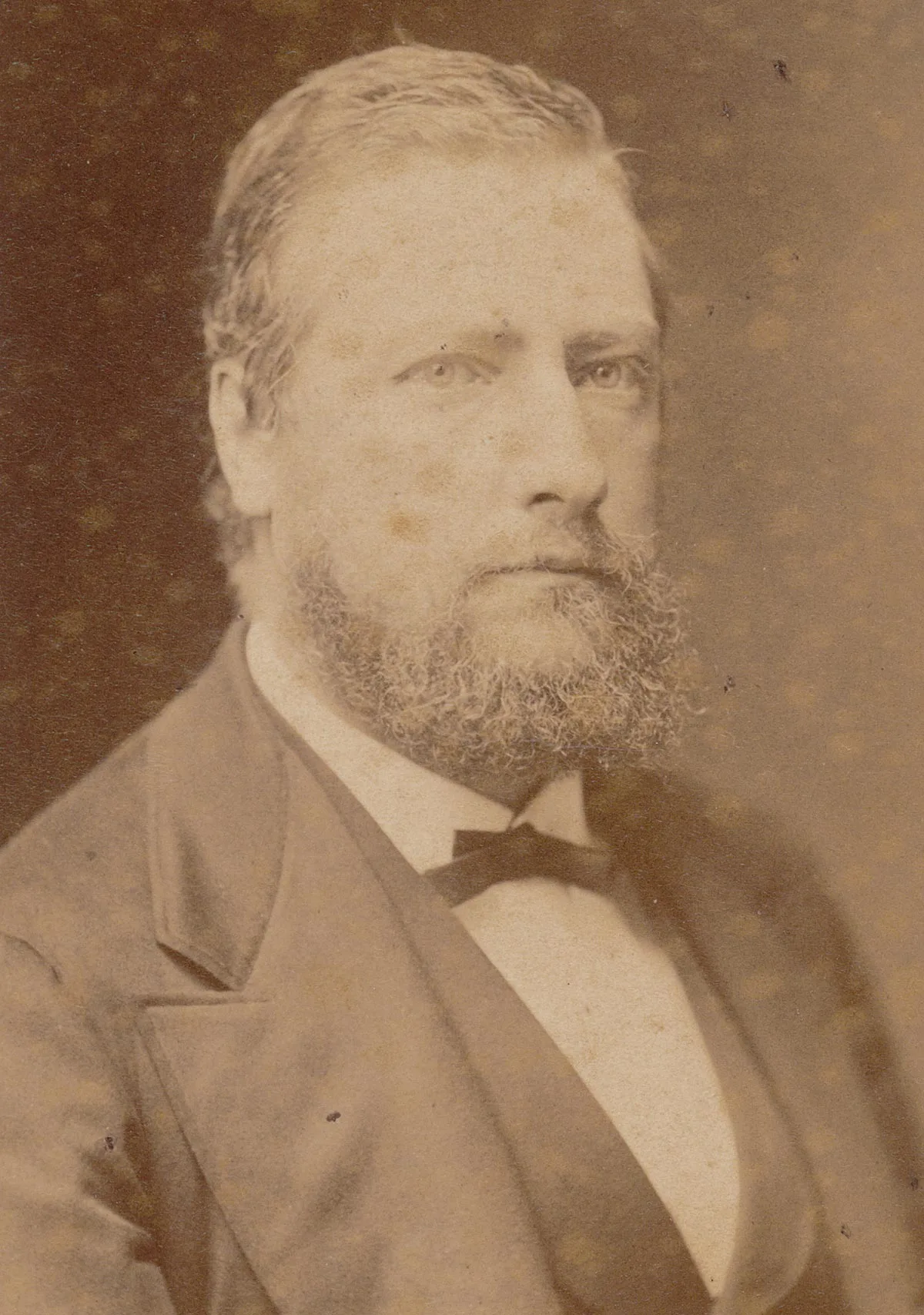

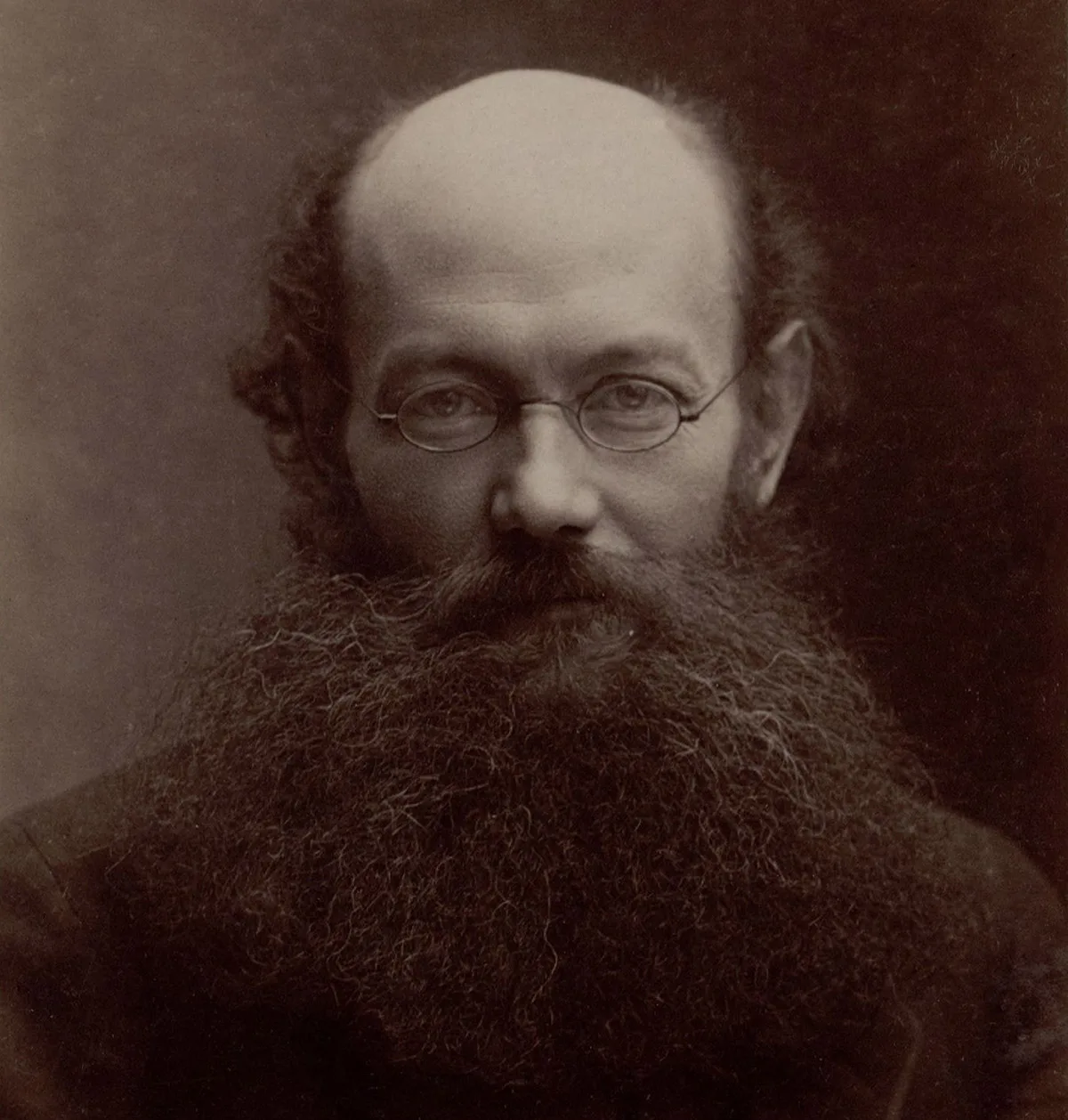

Stephan ist eine Schlüsselfigur zum Verständnis des Weltpostvereins und zu seiner Bedeutung in der Geschichte der internationalen Organisationen. Offensichtlich ging es bei der Verteilung der Post nicht um die staatliche Nutzung neuer Technologien, mit der europäischen Postbeförderung hatten die Fürsten von Thurn und Taxis bereits im 16. Jahrhundert Geld verdient. Stephan ging es um die Durchsetzung des Staatsmonopols und dies geschah im deutschen Fall durch schiere militärische Macht. Im Zuge des preussisch-österreichischen Krieges wurden die Thurn und Taxis zur Aufgabe des Postgeschäftes gezwungen und mit der Gründung des deutschen Reiches für den neu geschaffenen Nationalstaat das Postregal durchgesetzt.

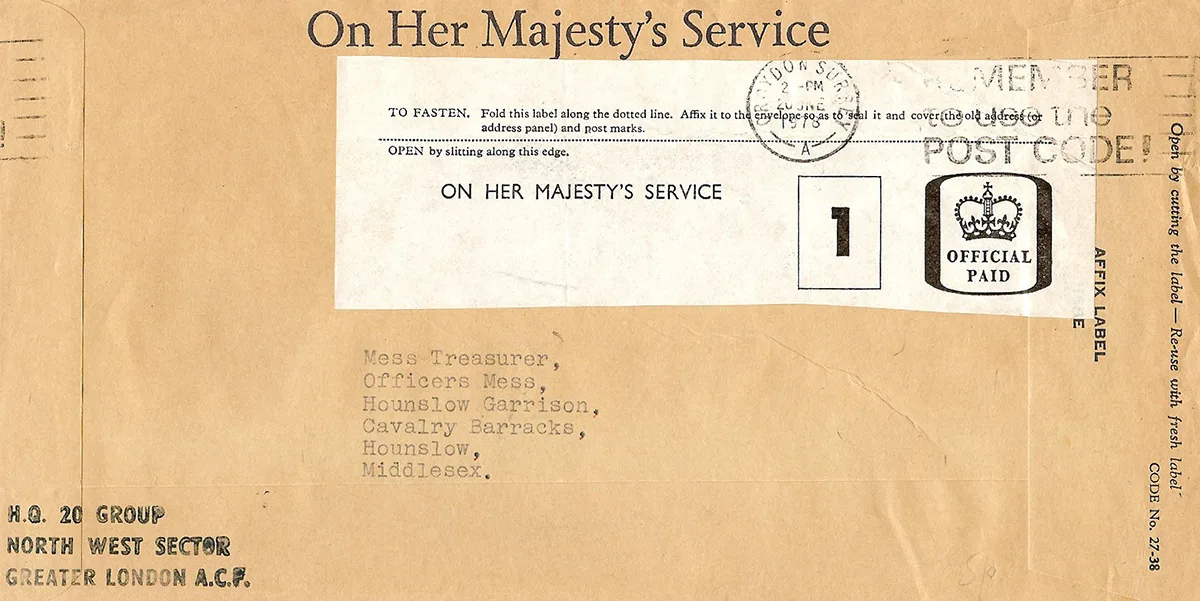

Im Weltpostverein des 19. Jahrhunderts war die ganze Breite dieses Spektrums abgebildet – doch die Organisation wurde nicht nur von höchst unterschiedlichen Akteuren beansprucht. Sie hatte einen beinahe unausweichlichen Einfluss auf das Leben der Menschen, ob diese nun Briefe schrieben oder die explosionsartige Ausbreitung von Postämtern in ihrer Umgebung beobachteten, oder ob sie als Händler von der Etablierung der Paketpost und der Portobefreiung für Mustersendungen profitierten. Der Weltpostverein internationalisierte und globalisierte die Post als Staatsmonopol. Dieses zentrale Merkmal wurde im 21. Jahrhundert zunehmend zum Problem. Private Online- und Kurierdienste stellen das Modell heute in Frage und fordern den seit 1948 zur UN-Sonderorganisation transformierten Weltpostverein heraus.

Internationale Organisation für Millionen von Menschen

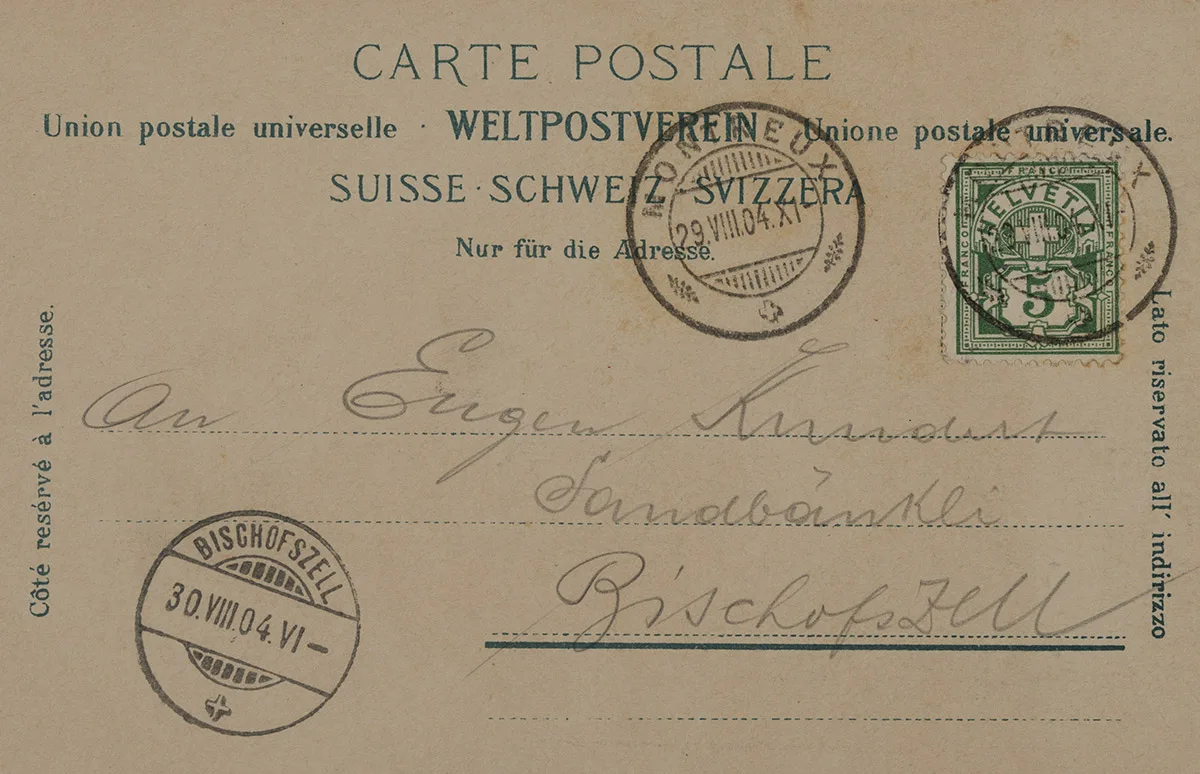

Der Diplomat und schweizerische Delegierte Johann Konrad Kern hob in Paris die immense Grösse des Weltpostvereins hervor, der auf 38 Mitgliedsstaaten und eine Bevölkerung von 652 Millionen Menschen angewachsen war. Es sollte sich zeigen, dass die Organisation kontinuierlich wuchs, und dabei das Alltagsleben der Menschen prägte: Das globale Räderwerk des Weltpostvereins ermöglichte den Millionen von Migrantinnen und Migranten, Briefkontakt zu den Herkunftsfamilien aufrecht zu erhalten. Menschen nutzten das neue Medium der Postkarten, die den Aufdruck des Weltpostvereins trugen. Die vom Weltpostverein anerkannten Briefmarken, die eigentlich bloss als Wertzeichen die Transferkosten regulierten, wurden zu visuellen Trägern nationaler Selbstdarstellungen und Sammlungsobjekte einer kosmopolitischen Philatelie.

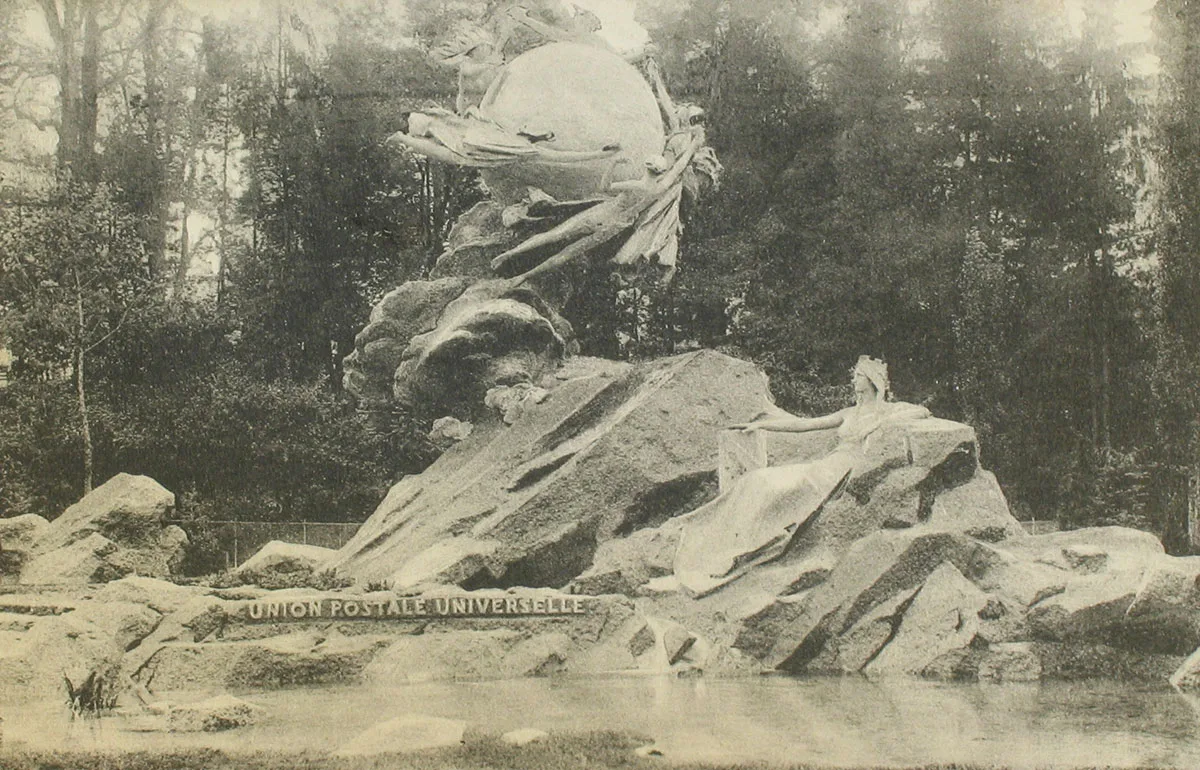

Das in unmittelbarer Nähe des Bundeshauses aufgestellte Denkmal fand nicht ungeteilte Zustimmung, aber der Weltpostverein gewann damit ein bis zum heutigen Tag verwendetes, eingängiges Markenzeichen, das noch vor dem Ersten Weltkrieg die Schweizer Alltagskultur erreichte. Der kosmopolitische Schokoladenproduzent und Pazifist Theodor Tobler liess den Produkten des Hauses Werbemarken in der Kunstsprache Ido beifügen, unter ihnen das Motiv des Weltpostvereins-Denkmals – mit dem Unterschied, dass sich die Kontinente statt Briefe Milchschokolade zustecken.

Fragile Fracht für Imker

Postkonti für Frauen und Rabatte für regierende Fürsten

Neben solchen alltäglichen Beispielen spiegelt die Mitgliedschaft im Weltpostverein, die schnelle Aufnahme der Kolonien und die herausgezögerte Aufnahme Chinas die machtpolitische Weltlage. Die späte Anerkennung Chinas als Mitglied des Weltpostvereins ist ein sprechendes Beispiel dafür, dass der Westen und Japan chinesisches Territorium mit Postämtern überzogen und damit vor allem in den ostasiatischen Handelsmetropolen und den grossen Häfen neben ökonomischen Vorteilen politische Machtansprüche durchsetzten.

Kooperation

Der vorliegende Text ist das Produkt einer Zusammenarbeit zwischen dem Schweizerischen Nationalmuseum und der Forschungsstelle Diplomatische Dokumente der Schweiz (Dodis). Madeleine Herren ist Präsidentin des wissenschaftlichen Beirats von Dodis und Mitherausgeberin der Quellenedition «Die Schweiz und die Konstruktion des Multilateralismus», Band 1, welcher 2023 erschienen ist.