Die sarazenischen Plünderungszüge in die mittelalterliche Schweiz

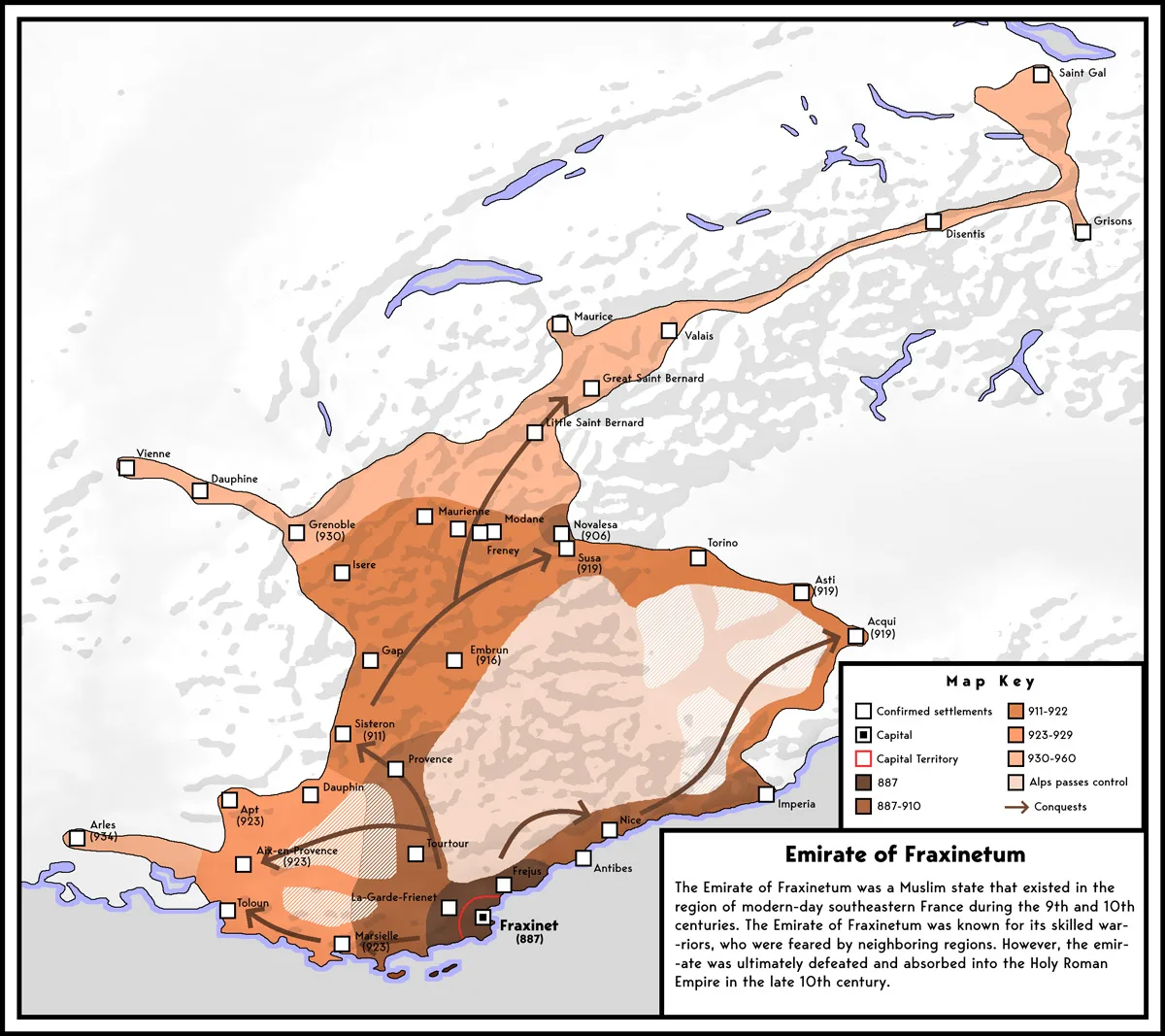

Im zehnten Jahrhundert waren grosse Teile der heutigen Schweiz von barbarischen Überfällen betroffen. Die Sarazenen des Emirats Fraxinetum hatten die Kontrolle der westlichen Alpenpässe an sich gerissen und beherrschten während fast einem Jahrhundert die wichtigen Handels- und Pilgerwege zwischen Frankreich, Italien und der Schweiz. Ein grosser Teil der Schweiz geriet unter ihre Herrschaft.

Die Errichtung und der Aufstieg von Fraxinetum

Der Begriff «Sarazenen»

Die Herkunft und Beweggründe jener, die Fraxinetum bevölkerten und erbauten ist auch heute wissenschaftlich nicht gesichert. Die Eroberung von La Garde-Freinet war möglicherweise ganz einfach das Werk von durchtriebenen Piraten, die sich mit den Befestigungen an der Küste und in den Bergen auskannten. Viele davon waren möglicherweise berberischen Ursprungs und einige stammten von den Balearischen Inseln Spaniens. Es ist mehr als wahrscheinlich, dass sich ihnen auch christliche Überläufer und Opportunisten angeschlossen haben. Neben den einfachen Plünderungen lockten andere möglicherweise die religiösen Verdienste und die weitere Ausdehnung des Dar al-Islam durch den Djihad.

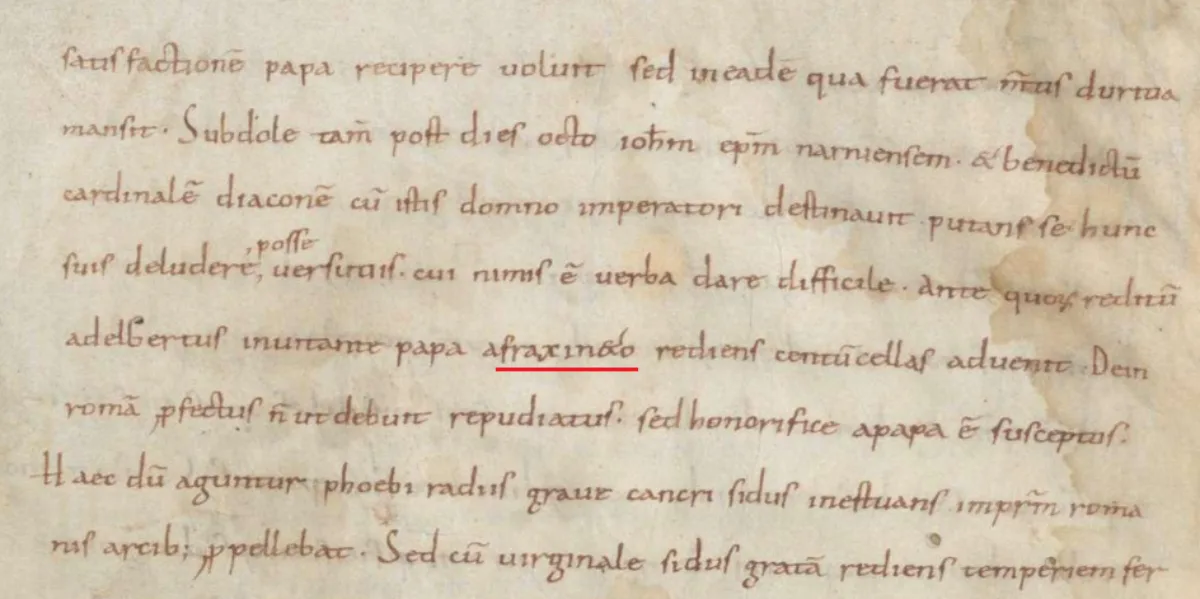

Nur wenige islamische Quellen erwähnen Fraxinetum. Der arabische Geograf Ibn Hauqal († 978) bezog sich in seinem Surat Al-Ard direkt auf Fraxinetum, während Ibn Hayyan al-Qurtubi († 1076) es in seiner Chronik Muqtabis nur am Rande erwähnte. Viel mehr Hinweise auf Fraxinetum finden sich in zeitgenössischen christlichen Chroniken und Aufzeichnungen. Der bekannte Geschichtsschreiber und Bischof Liutprand von Cremona (920–972) erwähnte Fraxinetum in seiner Antapodosis und in seiner Historia Ottonis. Er vertrat die Auffassung, dass die Sarazenen von Fraxinetum dem umayyadischen Emirat von Córdoba angehörten.

Der allmächtige Gott wollte die Christinnen und Christen mit der Grausamkeit der Ungläubigen strafen und ein barbarisches Volk überfiel das Königreich der Provence und verbreitete sich überall. Es wurde sehr mächtig. Nachdem es den am stärksten befestigten Ort erobert hatte, um sich dort niederzulassen, zerstörte es alles und verwüstete viele Kirchen und Klöster.

Plünderungszüge des Fraxinetums in die Schweiz

Die genauen Routen der Sarazenen bei ihren Plünderungszügen und Invasionen in den Schweizer Alpen sind nicht klar, aber es ist erwiesen, dass sie 939 das westliche Wallis plünderten und die Abtei Saint-Maurice überfielen. Der fränkische Geschichtsschreiber Flodoard von Reims (ca. 893–966) bestätigte diesen Angriff und hielt weiter fest, dass es die Sarazenen im Jahr 940 auf Pilgergruppen abgesehen hatten, die auf ihrem Weg nach Rom waren. Etwa in der gleichen Zeit zerstörten die Sarazenen die Kirche Saint-Pierre in Bourg-Saint-Pierre, die erst 1010 wieder aufgebaut wurde. Aus überlieferten diplomatischen Briefen kann entnommen werden, dass um 936 Chur und seine Kathedrale ebenso wie eine Kirche in Schams während eines Plünderungszugs verwüstet wurde.

In seinen St. Galler Klostergeschichten bestätigt der Mönch und Geschichtsschreiber Ekkehard IV. (ca. 980 bis ca. 1056) die Anwesenheit sarazenischer Plünderer in der Ostschweiz. Zusätzlich beschreibt er aber auch, wie die St. Galler Mönche bei einem Angriff im Jahr 939 erbitterten Widerstand leisteten. Die Mönche des Benediktinerklosters von Disentis hingegen flohen in die Nähe von Zürich, als die Sarazenen ihr Kloster um 941 überfielen.

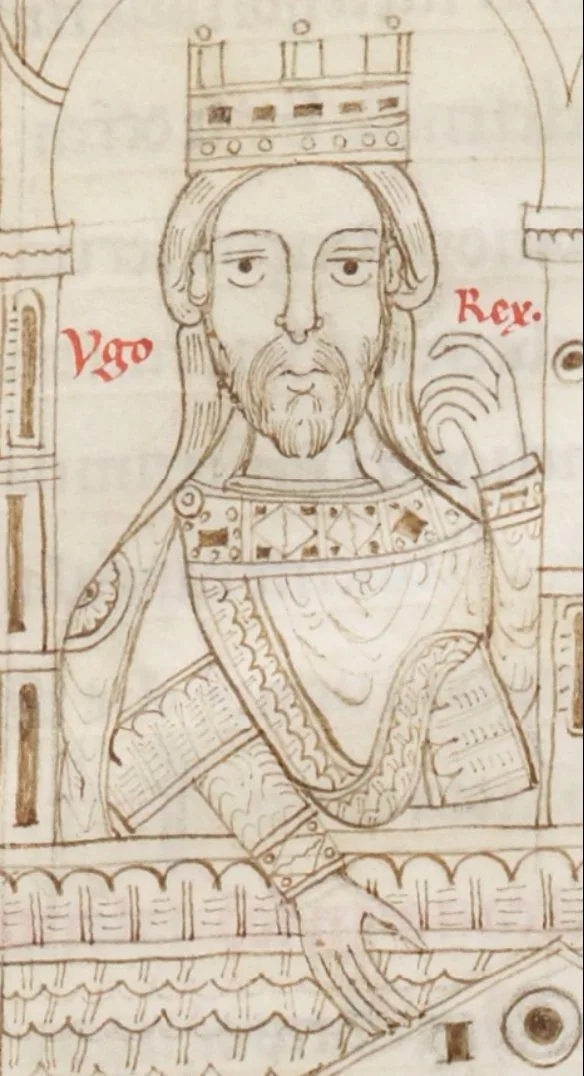

Dank Hugos I. grosszügigem Bündnisvertrag konnten die Sarazenen vom Montgenèvre bis zum Septimerpass über jene Alpenpässe die Kontrolle zurückerlangen, die ins Piemont und in die Lombardei führen. Später übernahmen sie vorübergehend die Oberhoheit über den Monte Moro, den Simplon und den Lukmanier. Von ihren Basislagern in den Bergen aus plünderten sie im Sommer regelmässig die Schweizer Landschaften und griffen zwischen 952 und 954 immer wieder Chur und St. Gallen an. Die Sarazenen brandschatzten in den späten 950er-Jahren sogar bis in den Berner Jura.

König Hugo, wie ungerecht ist dein Versuch, dein Königreich zu verteidigen! Herodes tötete viele unschuldige Menschen, um sein irdisches Königreich zu retten, aber du lässt Schuldige frei laufen, um ein Königreich zu erhalten …

Historische Quellen scheinen einen kurz darauf folgenden markanten Rückgang der sarazenischen Aktivität zu bestätigen. Der Tod von Abd ar-Rahman III. und die Besteigung des Throns durch seinen Sohn al-Hakam II. könnte eine weitere Erklärung für den allmählichen Rückzug der sarazenischen Truppen aus den Alpen sein. Anders als sein Vater verfolgte al-Hakam II. einen Kurs der friedlichen Beziehungen mit seinen christlichen Nachbarn in Spanien und Frankreich und führte stattdessen in Nordafrika gegen die Ziriden und Fatimiden Krieg.

Einschätzungen & offene Fragen

Der französische Orientalist Joseph Toussaint Reinaud (1795–1867) erforschte in seinem Werk «Invasions des Sarrazins en France et de France en Savoie, en Piémont et dans la Suisse» (1836) die Kooperation zwischen Ortsansässigen und Sarazenen und kam zum Schluss, dass Christen und Muslime eng verbandelt waren. Als direkte Folge davon fand zwischen den jeweiligen Bevölkerungen ein bedeutender Austausch der Technologien, Waren und Ideen statt.

Einige Wissenschaftler haben die These aufgestellt, dass die Sarazenen mit ihrer Invasion fortschrittliche Holzteerproduktionsmethoden ebenso wie den Buchweizenanbau nach Frankreich brachten. Andere vertreten die Ansicht, dass die Sarazenen den Europäern neue Keramik- und Stoffproduktionstechniken lehrten und das Tamburin als Musikinstrument mitbrachten. In der Schweiz führte die Fülle an topografischen Namen und Nachnamen, die auf die historische Anwesenheit der Sarazenen anzuspielen scheinen, zur Überlieferung unzähliger genealogischer Mythen und Volkslegenden im Wallis und in Graubünden. Es sind indessen weitere Forschungen und archäologische Ausgrabungen notwendig, um diese zu bestätigen.