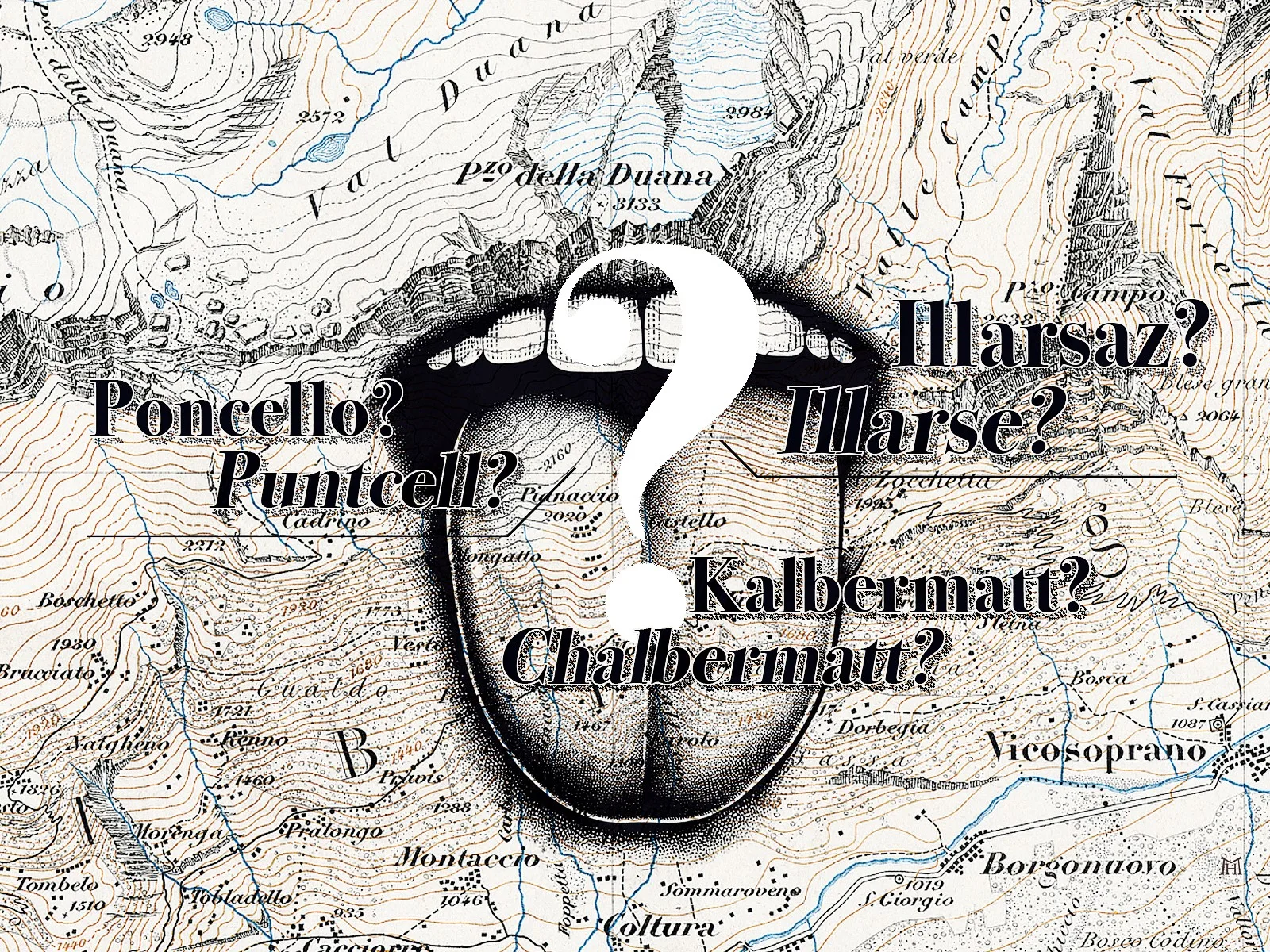

Geburtsstunde der Bergrettung aus der Luft

Als im November 1946 eine Dakota C-53 auf über 3000 Metern auf dem Gauligletscher notlandete, war das nicht nur eine Meisterleistung des Piloten. Die Rettung aller zwölf Überlebenden war auch der Startschuss zur modernen Bergrettung aus der Luft.

Ich rufe: ‹Wir sind in den Bergen› und will die Maschine nach oben ziehen. Mein Kopilot vermutet bei mir einen Schwindelanfall und hält sein Steuer stur in der bisherigen Position, um zu verhindern, dass ich wieder nach oben fliege. Die Situation ist gefährlich, es besteht die Gefahr eines Strömungsabbruches. Ich schiebe ihn zur Seite, und im gleichen Moment setzen wir bereits auf dem Boden auf…

Berge ja – aber die Falschen

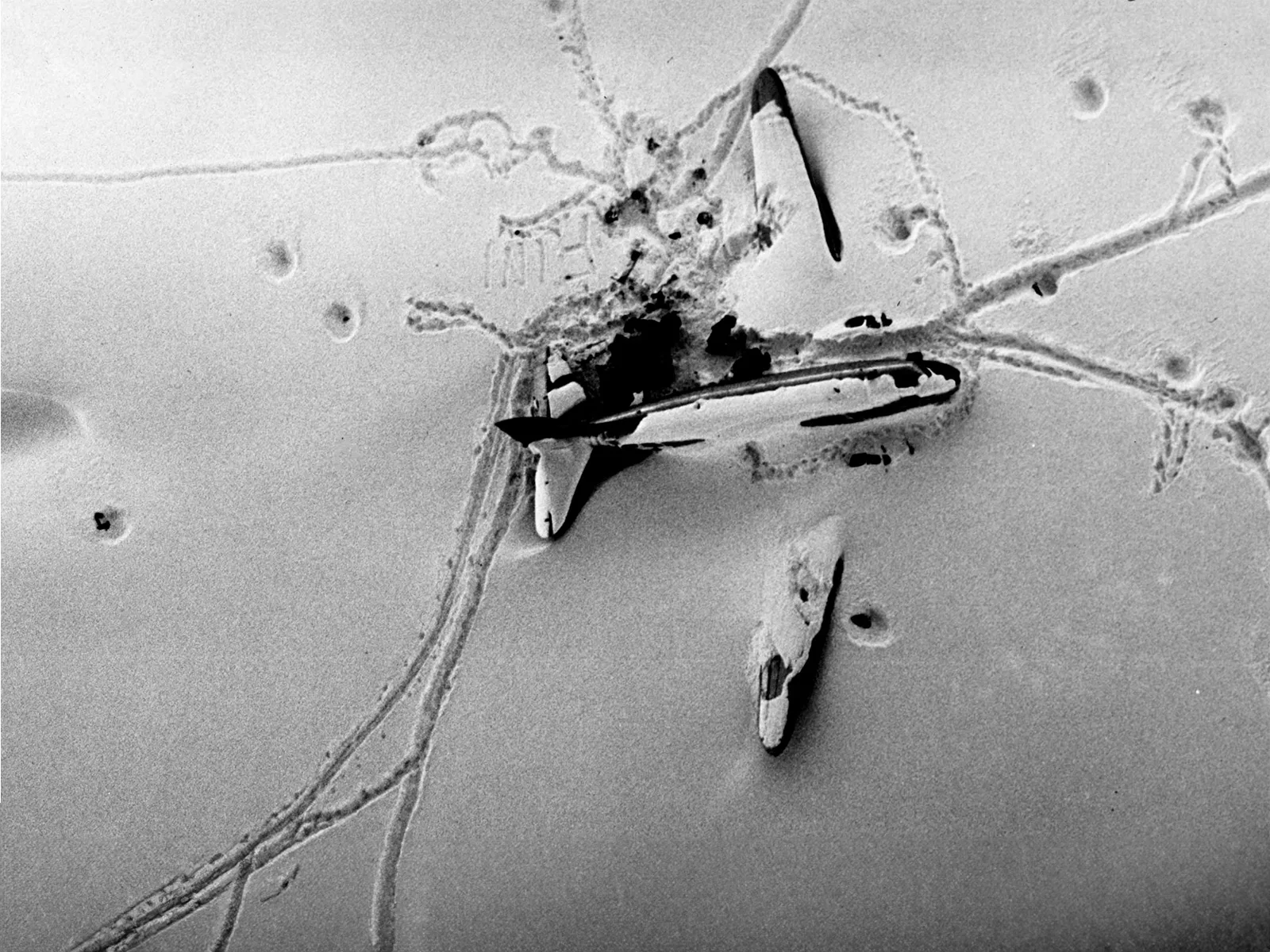

Mit rund 280 Stundenkilometer schob sich das Flugzeug schliesslich über den Gletscher und in den Schnee hinein. Als es endlich zum Stehen kam, war es völlig still in der Maschine. Nichts von ihrer Umgebung sehend, konnten die Passagiere nicht abschätzen wie hoch die Distanz zum Boden war.

Während der Hilferuf bei den entsprechenden Behörden in Frankreich nur schwach hörbar war, kam das Signal überraschend klar beim Meiringer Flugplatzchef Viktor Hug an. Dieser machte sofort Meldung, dass in der Nähe offensichtlich ein Flugzeug in Not war. Diese Information wurde bei der Abteilung für Flugwesen und Fliegerabwehr zu Beginn nicht wirklich ernst genommen und Hugs Vorschlag, etwas zur möglichen Rettung der Verunglückten zu tun, abgelehnt.

Meiringen fest in amerikanischer Hand

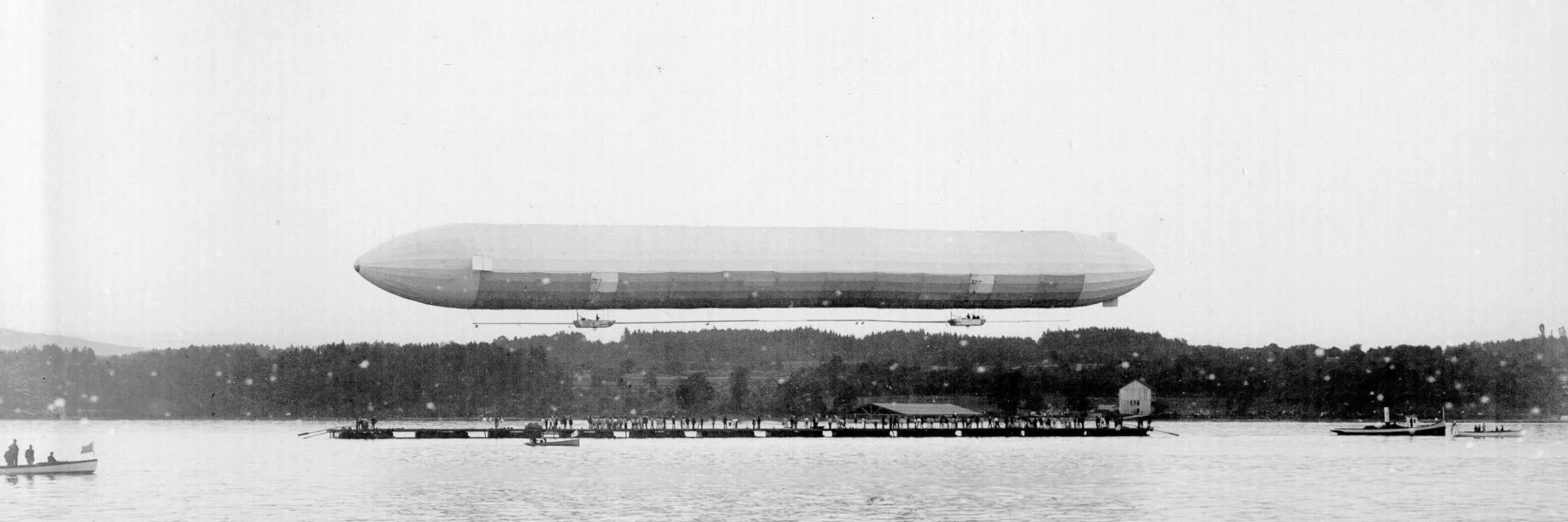

Ein Storch auf Kufen

Hug hatte bereits 1944 mit Versuchen begonnen, auf Tiefschneefeldern zu starten und zu landen. Damit war die Schweiz das erste Land mit Erfahrungen für Schneelandungen im Hochgebirge.

Während Menschen und Gepäck von der Unfallstelle geborgen wurden, verblieb der Grossteil der Dakota C-53 selbst auf dem Gauligletscher. Eigentlich wollten die Amerikaner das Flugzeug zerstören, um zu verhindern, dass Wissen über militärische Technologien in falsche Hände geriet. Die Schweiz wehrte sich dagegen und argumentierten, dass eine solche Aktion ihre Souveränität verletzen würde. Schliesslich einigten sich die Länder darauf, das Wrack auf dem Gletscher zu lassen. So kommt es, dass bis heute immer wieder – durch das Abschmelzen des Geltschers freigegebene – Wrackteile geborgen werden müssen.

Die Rettungsaktion auf dem Gauligletscher war eine beachtliche Leistung von Mensch und Maschine, die in der Öffentlichkeit gebührend gefeiert wurde. Hollywood nahm sich des Themas an und inszenierte einen – dramatisch aufgerüsteten – Film mit dem Titel Broken Journey. Wichtiger aber ist, dass diese Geschichte den Startschuss für die zukünftige moderne Bergrettung aus der Luft setzte.