Die befestigte Sprachgrenze

Im Ersten Weltkrieg soll die Fortifikation Murten einen französischen Angriff aus Westen aufhalten. Im Berner Seeland und im Murtenbiet entstehen Schützengraben und Bunker. Viele dieser Bauten liegen direkt auf der Sprachgrenze!

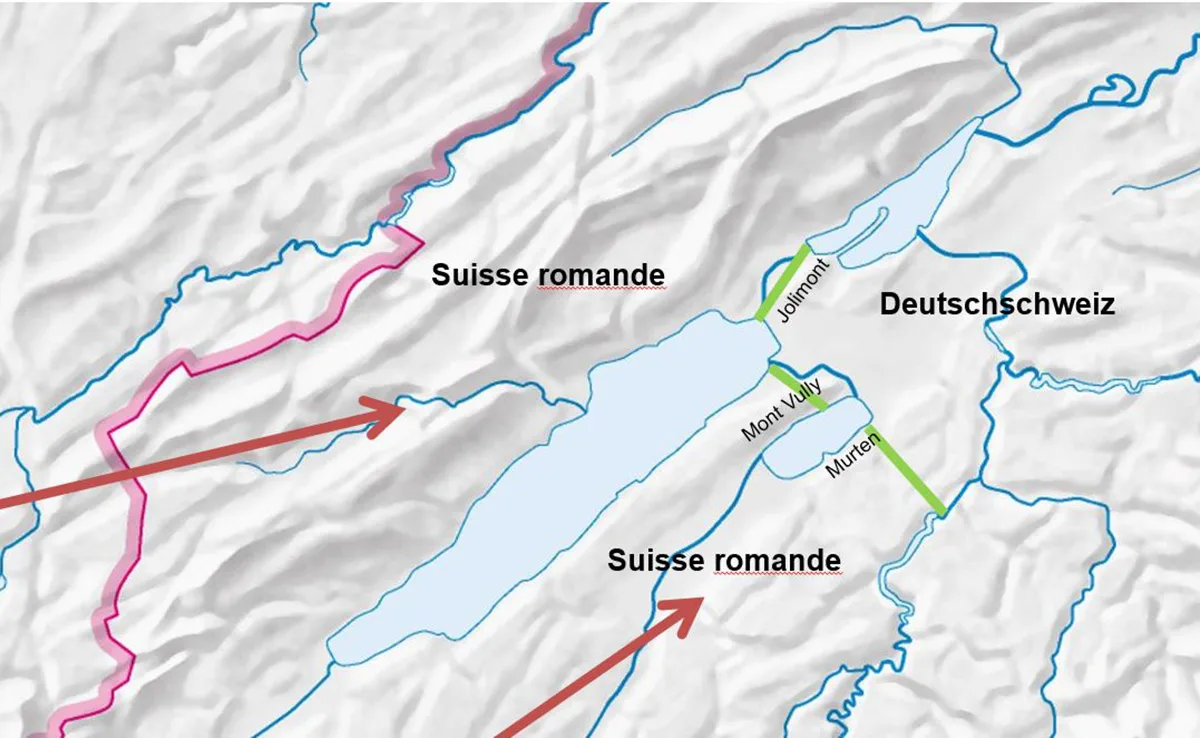

Nach Kriegsausbruch 1914 befürchtet das Schweizer Militär einen französischen Umfassungsangriff durch die Schweiz in Richtung der unbefestigten deutschen Südgrenze. Damit hätten die Franzosen die seit Herbst 1914 erstarrte Westfront umgehen können. Um einem allfälligen Angriff entgegenzuwirken, befiehlt die Armeeführung 1914 den Bau der Fortifikation Murten. Diese soll die Linie Zihlkanal–Mont Vully–Murten–Laupen sperren und Bern vor Angriffen aus dem Gebiet der Westschweiz schützen.

Eine weitere Fortifikation entsteht im Raum Hauenstein. Diese schützt den Eisenbahnknoten Olten und ist Basis für eine offensive Verteidigung des Juras. Nebst der Landesgrenze im Jura werden nördlich der Alpen demnach zwei militärgeografische Schlüsselräume befestigt. Im September 1914 leisten ungefähr 16’000 Mann Dienst in der Fortifikation Murten. Danach geht der Bestand massiv zurück. Von Oktober 1914 bis Ende 1917 ist die Fortifikation mit durchschnittlich 2000 Mann besetzt. Rund zwei Drittel aller schweizerischen Truppen leisten mindestens einmal Dienst in einer Fortifikation.

Befestigung entlang der Sprachgrenze

Am Schlafplatz zeigt sich die Hierarchie

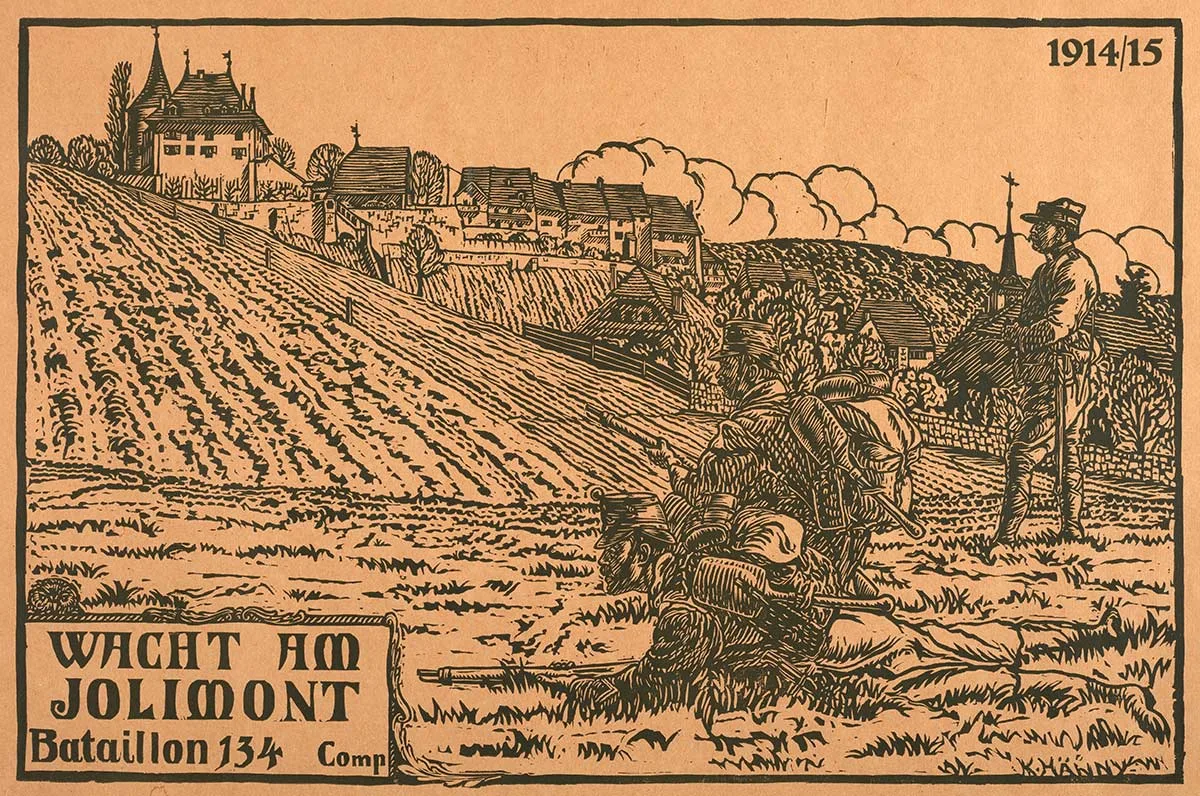

Der monotone Soldatenalltag in der Fortifikation gliedert sich in drei Haupttätigkeiten: Drill und soldatische Ausbildung, Wachtdienst sowie Befestigungsarbeiten. Letztere wird von den Soldaten als «den Tschingg machen» bezeichnet. Der Ausdruck nimmt Bezug auf die italienischen Bauarbeiter, die beispielsweise als Mineure vor dem Krieg die schweizerische Eisenbahn-Infrastruktur mit aufgebaut haben.

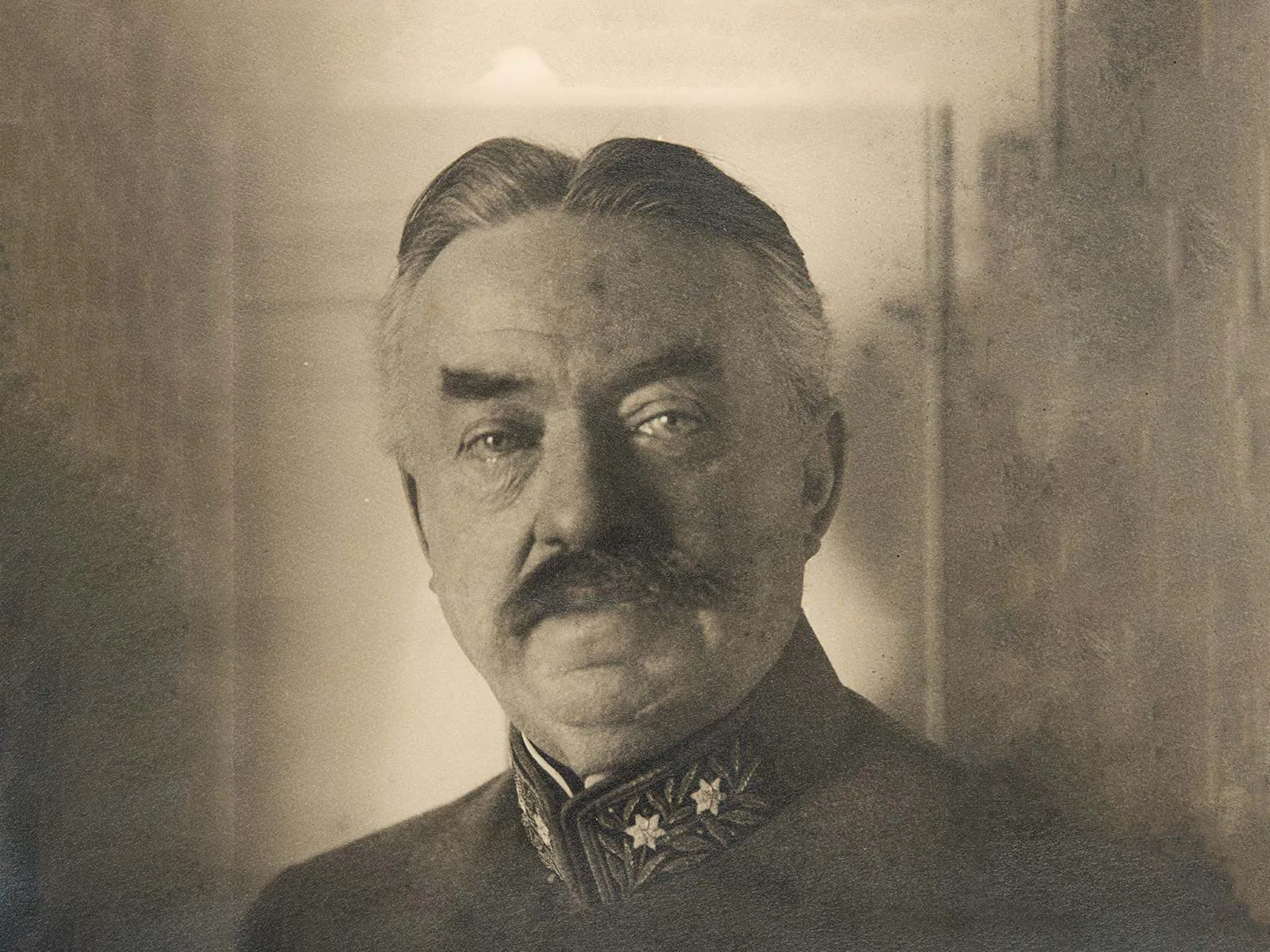

In der Fortifikation Murten leisten mehrheitlich über 30-Jährige der Landwehr Dienst. Oberst Bolli äussert im Ständerat die Meinung, dass die Landwehr «das beste Soldatenmaterial sei, das wir besässen». Die Wortwahl verrät einiges über das Menschenbild der damaligen Offiziere. Der Führungsstil orientiert sich an der deutschen Wehrkultur, setzt auf ausgeprägte Hierarchien und führt zu einer verbreiteten Dienstverdrossenheit. Der Betrieb ist nur selten menschenorientiert und situationsgerecht gestaltet. Bei bescheidenem Sold leisten die Wehrmänner durchschnittlich 500 Tage Dienst. Eine Erwerbsausfallentschädigung existiert noch nicht. Zahlreiche Soldaten und deren Familien werden damit akut von Armut bedroht, wobei die schlechte Wirtschafts- und Versorgungslage das Problem noch verstärkt. Der Krieg endet in der Schweiz 1918 mit dem Landesstreik.