Gewässerschutz von unten

Abwässer, Chemikalien und Wasserkraft setzten den Schweizer Gewässern lange stark zu. Eine Gewässerschutzbewegung entwickelte sich erst ab den 1950er-Jahren. Wie erreichte sie ihre Ziele?

Die Gemeinde Engelberg sah aber kein Problem: Da im Gebiet der Deponie keine Forellen lebten, sei die Fischerei davon ja nicht betroffen. Dass die Schadstoffe aus den Abfällen die Engelberger Aa auch flussabwärts bis in den Vierwaldstättersee verunreinigten und dort Fischpopulationen auslöschten oder dezimierten, lag ausserhalb der Vorstellungskraft der Gemeinde.

Bis in die 1950er-Jahre waren Gewässerverschmutzungen wie diese in der gesamten Schweiz weit verbreitet. Heute zeigt sich die Situation deutlich gebessert. Die Gewässer sind sauberer und gesünder geworden. Da stellt sich die Frage: In welchen Schritten entstand und entwickelte sich der Gewässerschutz in der Schweiz? Welche Akteure traten dabei besonders in Erscheinung? Und welche Rolle spielten dabei Sportfischerinnen und Sportfischer wie jene in Obwalden?

Bändigung und Nutzung der Gewässer

Obwohl das revidierte Fischereigesetz von 1888 das Einleiten von Schadstoffen und Industrieabfällen in Gewässer verbot, waren in den 1950er-Jahren viele Gewässer in der Schweiz tot. So verhinderten Verbauungen sowie Kraftwerke die Fischwanderung und Fischsterben aufgrund der Einleitung giftiger Schadstoffe waren fast alltäglich.

Aufgrund des Bundesgesetzes über die Fischerei […] waren die Kantone schon seit über 70 Jahren gehalten, für die Reinhaltung der Fischgewässer zu sorgen. Die Bestimmungen dieses Gesetzes […] sind leider weitgehend toter Buchstabe geblieben.

Fischsterben im verschmutzten Neuenburgersee, Sommer 1964. Der Eintrag von Schad- und Nährstoffen führte zur Massenentwicklung von Algen, was das biologische Gleichgewicht kippen liess und den Sauerstoffgehalt im Wasser absenkte. Das Baden im See war gänzlich verboten. Keystone / Keystone

Technologiezentrierter Gewässerschutz

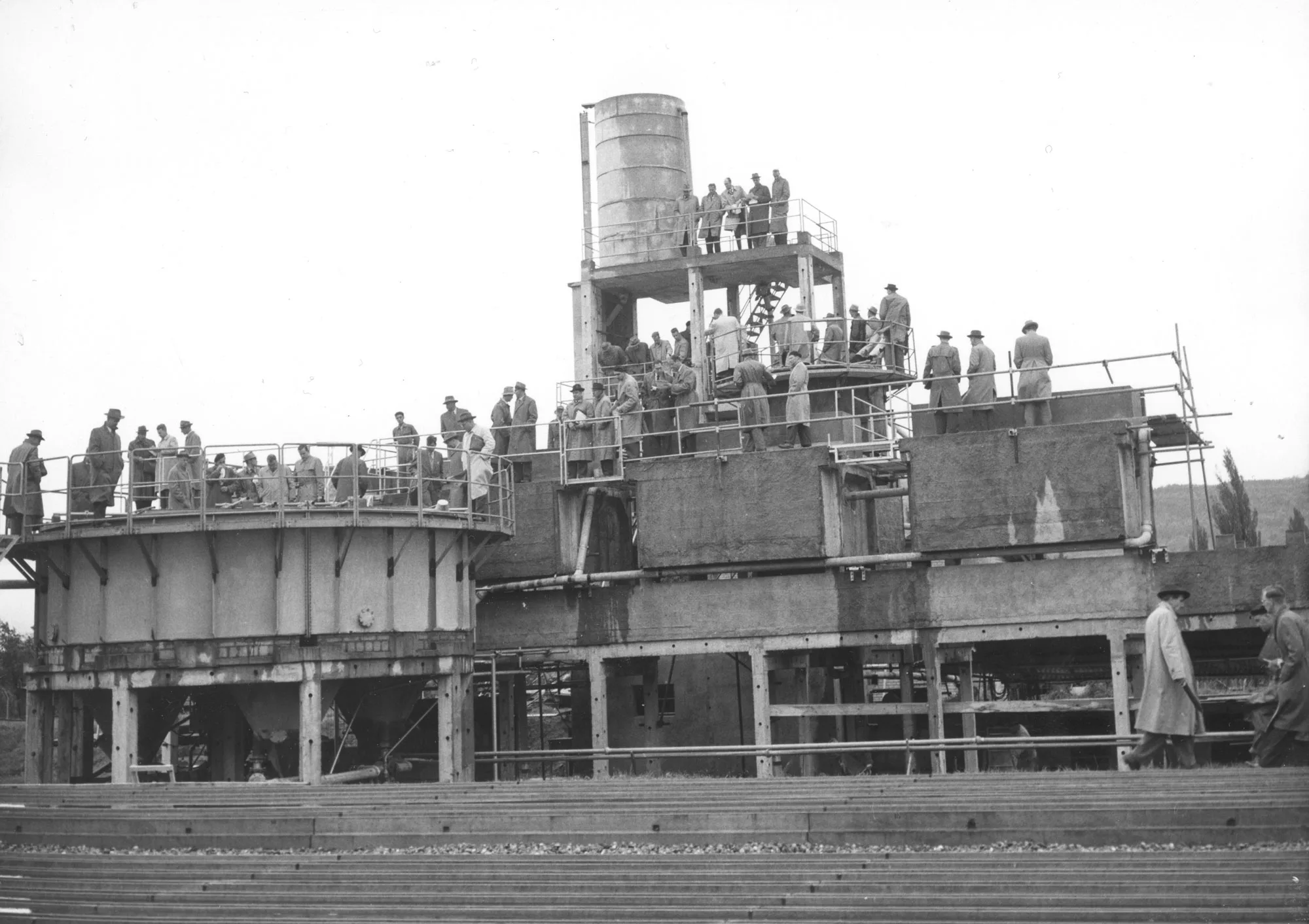

Mit dem Natur- und Heimatschutzgesetz (1967), dem zweiten Gewässerschutzgesetz (1972) und dem dritten Fischereigesetz (1975) erhielt der Bund zusätzliche Befugnisse und förderte den Ausbau von Kläranlagen durch massive Subventionierung. Durch diese Massnahmen verringerte sich die Verschmutzung der Gewässer deutlich. Doch wie kam es dazu, dass sich der Bund auf einmal dem Gewässerschutz angenommen hatte? Welche Akteure drängten auf mehr staatliche Ressourcen für saubere und gesunde Gewässer?

Wie unsere Wälder, so sind auch unsere stehenden und fliessenden Gewässer ein Stück Heimat, das wir hegen und pflegen müssen und dessen Schädigung wir mit allen Mitteln erwehren müssen.

Integraler Gewässerschutz

Seit 1955 besteht an der Sarner Aa zwischen Sarnen und Alpnach ein Wasserkraftwerk, das den Fluss zum Wichelsee aufstaut. Die Wasserkraftnutzung legte den Flusslauf unterhalb des Stauwehrs für zehn bis elf Monate im Jahr trocken. Der Sportfischerverein Obwalden forderte vor dem Bau des Kraftwerks zwar eine ausreichende Restwassermenge und den Bau einer Fischtreppe, die die Wanderung der Fische vom See her gewährleisten solle. Doch vergebens, die gewässerökologischen Forderungen des Sportfischervereins unterlagen betriebswirtschaftlichen Überlegungen der Nutzenmaximierung. Das Restwasser blieb aus, die Sarner Aa war tot und die Hauptwanderroute der Fische in Obwalden unterbrochen.