«Einkaufsparadies und Höllentor»

Mit der Eröffnung des ersten grossen Einkaufszentrums in Spreitenbach begann für die Schweiz 1970 eine neue Ära im Detailhandel.

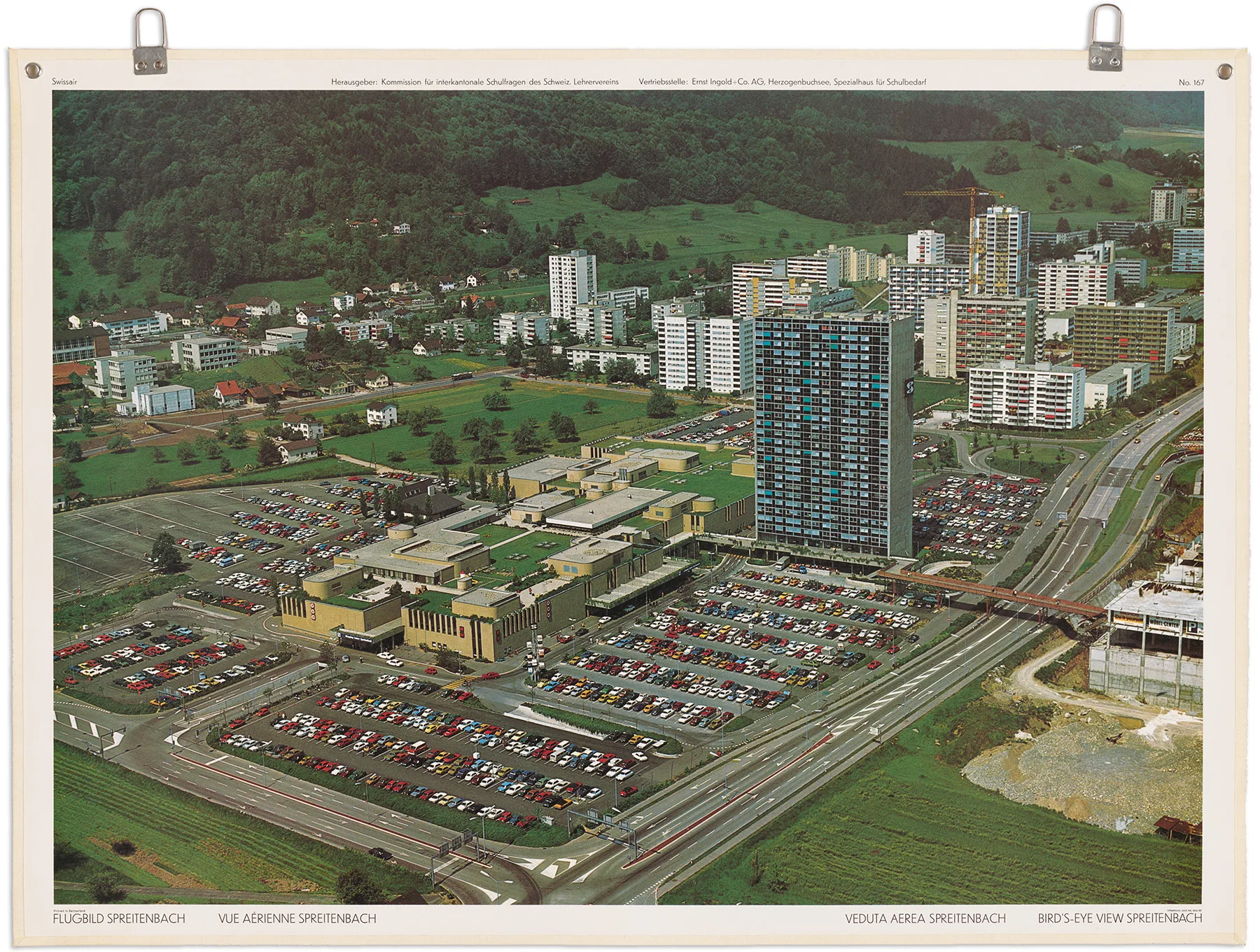

Dieses einstige Bauerndorf ist die städtebauliche Blaupause des Booms der Nachkriegsjahrzehnte. 1975 war dieser im Zuge der Ölpreiskrise und der darauffolgenden konjunkturellen Flaute abrupt zu Ende gegangen. Zugleich wurde öffentlichkeitswirksam das vom Europarat ausgerufene Denkmalschutzjahr begangen und mit den Ergebnissen der unkritischen Zukunftseuphorie abgerechnet. Darum wurde das Sujet als Schulwandbild ausgewählt, als Beispiel eines «falschen Fortschritts». Wie kam es dazu, dass Spreitenbach vor den Toren Zürichs das erste grosse Einkaufszentrum der Schweiz erhielt und wie steht dieses mit der städtebaulichen Entwicklung in Zusammenhang?

Modellhafte Planung von Neu-Spreitenbach

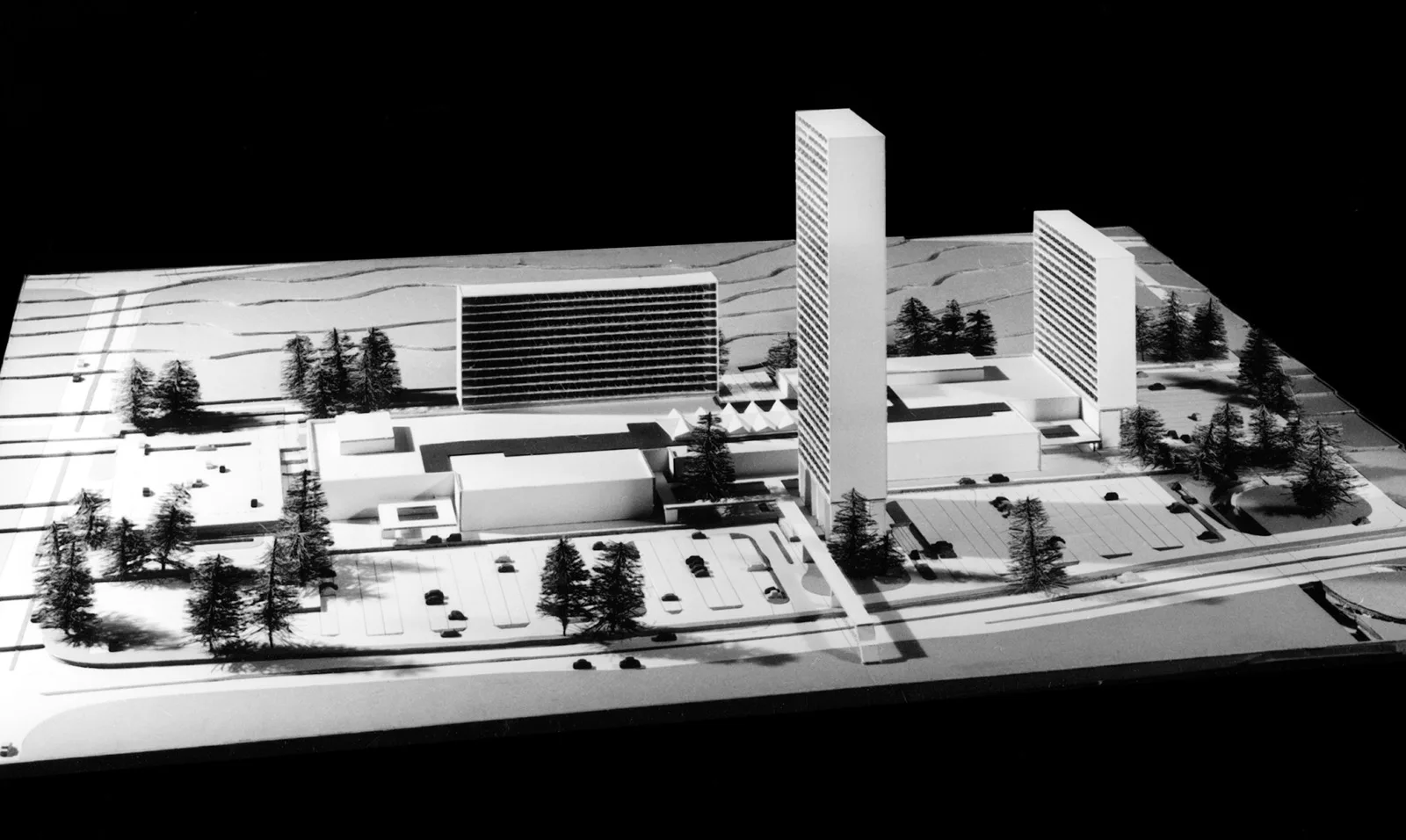

Gleichzeitig wurde ruchbar, dass die SBB im Limmattal einen gewaltigen Rangierbahnhof zu realisieren gedachten. Nur zwei Jahre später stand auch die Linienführung der künftigen Autobahn fest. Sie würde durch das Limmattal führen. Die Spreitenbacher Behörden erkannten nun die Zeichen der Zeit und liessen einen Richtplan für den Bau einer modernen City für 20'000 Menschen entwerfen. Dieser war das Gesellenstück des jungen Planers Klaus Scheifele. Sein 1959 vorgelegtes Richtmodell schlug hohe Wellen und wurde öffentlich ausgestellt. Nicht nur Fachleute, auch der Zürcher Stadtrat pilgerte nach Spreitenbach, um die kühne Stadt der Zukunft im Modell zu betrachten, worin sich neben Wohnhochhäusern vermutlich erstmals in der Schweiz auch ein Einkaufszentrum fand.

Erfunden in Amerika von einem Europäer

Damit steht die Frage im Raum, was per Definition ein Einkaufszentrum eigentlich ist. Einkaufszentren vereinen eine Vielzahl verschiedener, teilweise in gegenseitiger Konkurrenz stehende Verkaufsgeschäfte, Bars und Restaurants in einer normalerweise geschlossenen und klimatisierten Halle. Diese Mall versteht sich als gedeckte Ladenstrasse, meist auf zwei oder mehr Geschossen. Ein übergeordnetes Center-Management kümmert sich um Marketing und Events. Ein Shoppingcenter sollte insgesamt mindestens 10'000 Quadratmeter Verkaufsfläche haben, um als solches zu gelten. In Gruens Urform des Einkaufszentrums befanden sich an den beiden Stirnseiten der länglichen Mall grosse Ankermieter und dazwischen kleinere Geschäfte. Wie erhofft, flanierten nun die Konsumentinnen und Konsumenten zwischen den Ankermietern hin und her, wodurch die Kleinen von zusätzlicher Laufkundschaft profitierten: Der «Gruen-Effekt» war eingetreten und der Erfolg des Konzepts erwies sich als beispiellos.