Die lange Reise des «Ekeko»

Im Jahr 1858 eignete sich der Schweizer Naturforscher Johann Jakob von Tschudi in Bolivien unrechtmässig die sogenannte «Ekeko»-Figur an. 150 Jahre später wurde die Skulptur an Bolivien zurückgegeben. Dieses bedeutende Ereignis widerspiegelt den Umgang der Schweiz mit ihrem kolonialen Erbe.

Entmystifizierung des «grossen Mannes der Wissenschaft»

Bei der Beschreibung seines Erwerbs des «Ekeko» erkannte Tschudi selbst den heiligen Wert an, den sie für die indigenen Völker hatte, und verglich sie sogar mit einer katholischen Heiligenfigur. Er beobachtete, wie man der Figur regelmässig Opfergaben darbrachte und ihr zu Ehren Kerzen anzündete. Tschudi erkannte die kulturelle und kommerzielle Anziehungskraft, die solche Objekte in Europa ausübten und bekundete sein Interesse, die Skulptur zu erwerben. Berichten zufolge übergaben die Indigenen den «Ekeko» nur widerwillig und unter dem Einfluss von Cognac sowie dem anhaltenden Druck von Tschudis offizieller Eskorte. Nach der Übergabe, die offenbar stattfand, als Tschudi bereits wieder im Sattel sass, machte er sich mit seiner Eskorte schnell aus dem Staub. Eine Gruppe von Indigenen verfolgte sie und versuchte erfolglos, sie einzuholen. Diese Schilderung zeigt, wie beunruhigend und verstörend Tschudis Handeln für die Indigenen gewesen war.

Die Kontroverse um die Rückgabe des «Ekeko»

Als Elizabeth Salguero Carrillo 2012 das Bernische Historische Museum besuchte, standen die heiklen Fragen rund um die Provenienz von Sammlungen in europäischen Museen noch nicht so im Fokus der Aufmerksamkeit wie in den letzten Jahren. In der Schweiz wurde die Bedeutung der Provenienzforschung in den Museen erst im Jahr 2020 formalisiert.

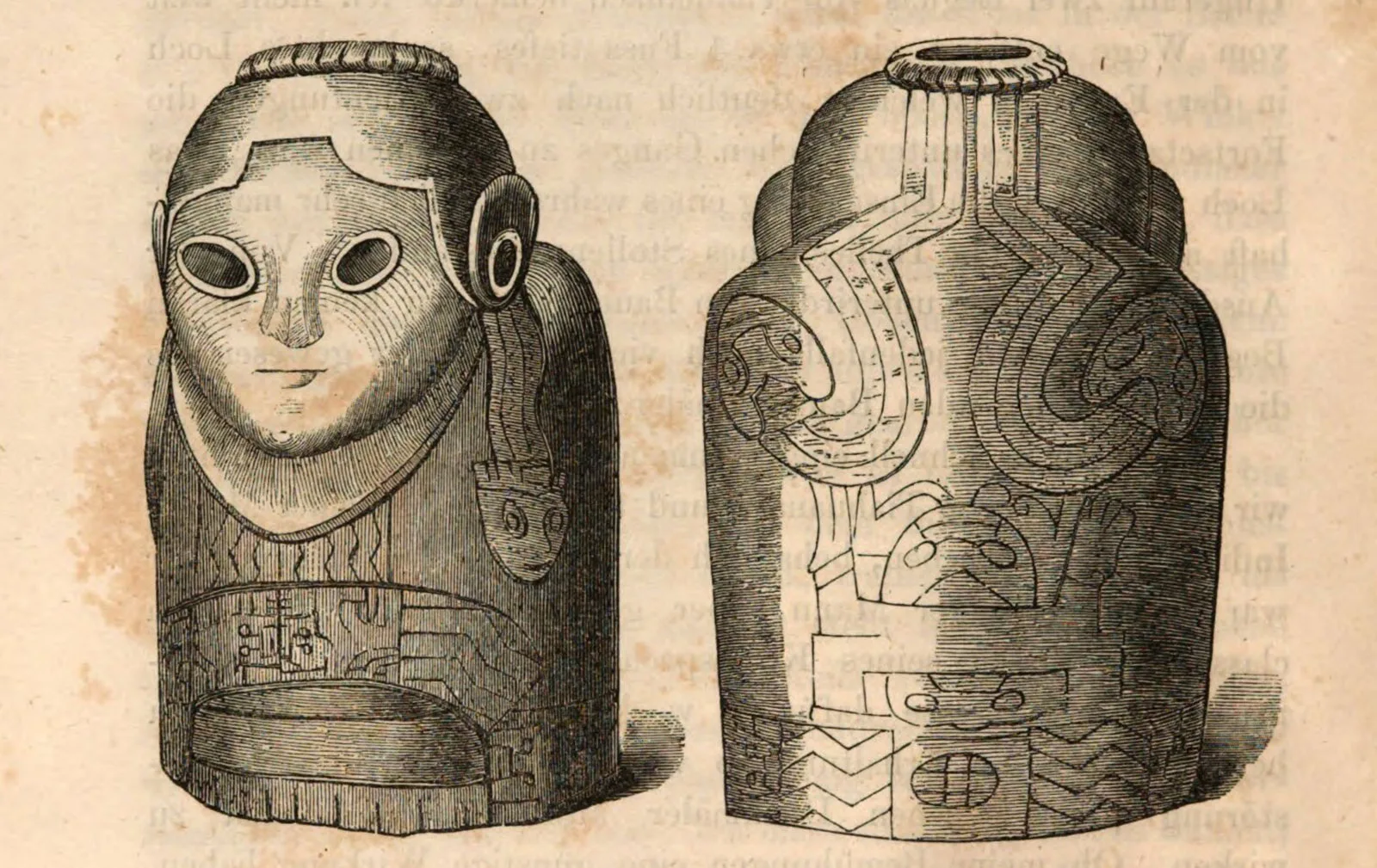

Trotz der von Tschudi selbst veröffentlichten Beweise stand die damalige Leitung des Bernischen Historischen Museums dem bolivianischen Rückgabeanspruch skeptisch gegenüber. Man stellte sich auf den Standpunkt, dass es sich bei der Skulptur im Pucara-Stil nicht wirklich um einen «Ekeko» handle. Dabei wurde nur die westliche wissenschaftliche Sicht als gültig betrachtet. Demgegenüber begründete sich der bolivianische Anspruch nicht nur mit der Tatsache, dass Tschudi sich dieses Stück 1858 ausdrücklich von einem heiligen Ort wie Tiwanaku angeeignet hatte, sondern auch mit dem tatsächlichen kulturellen Wert des Stücks, das als Repräsentant dessen angesehen wurde, was in Bolivien heute allgemein als «Ekeko» bekannt ist. Diese Gottheit, die als Gott des Überflusses gilt, wird während der Feierlichkeiten der Alasitas geehrt. Die UNESCO hat das Fest der Alasitas im Jahr 2011 als Teil des kulturellen und immateriellen Erbes der Menschheit nominiert. Obwohl die in Bern aufbewahrte Skulptur nicht dieselbe Figur wie die zeitgenössischen Ekekos darstellt, repräsentiert sie aus bolivianischer Sicht aber den Geist des zeitgenössischen Ekeko. In diesem Sinne kann das alte Stück als Repräsentant seines Vorgängers gesehen werden, was der Figur eine grosse kulturelle Bedeutung verleiht.

Weiterhin knüpfte das Bernische Historische Museum eine Restitution an gewisse Bedingungen. Anstatt die vollständige Souveränität über den «Ekeko» an den bolivianischen Staat zu übertragen, bot das Bernische Historische Museum einen Vertrag mit «gemeinsamem Erbe» an, was bedeutet, dass Bern die Skulptur möglicherweise zurückerhalten oder besondere Bedingungen für ihre Rückgabe und weitere Ausstellung in Bolivien festlegen könnte. Als der «Ekeko» nach Bolivien zurückkehrte, fand eine grosse Feier im Rahmen der Alasitas statt, und die Skulptur reiste durch La Paz, um von der Bevölkerung geehrt zu werden. Entgegen den vom Bernischen Historischen Museum aufgestellten Bedingungen stand die Figur nicht wie vereinbart unter Denkmalschutz. Einmal mehr drängte das Museum darauf, ihre besondere Beziehung zu diesem materiellen Objekt in den Vordergrund zu stellen, indem sie für die wissenschaftliche Erhaltung der Statue plädierte, während sie die kulturelle Bedeutung und die Lebenspraktiken, die mit der Figur in Bolivien verbunden sind, ausser Acht liess. Die bolivianische Diplomatin Elizabeth Salguero Carrillo reagierte auf die Kritik: «Für Bolivien ist der Ekeko ein heiliges Stück. Wir sind nicht nur eine Museumskultur. Bolivien ist ein Land der lebendigen Kulturen, für die der Kontakt mit ihren heiligen Gegenständen von grundlegender Bedeutung ist.»