Le théâtre des émigrés

Quelques mois seulement après l’accession d’Hitler au pouvoir, le Schauspielhaus de Zurich se mue en une scène dénonçant courageusement la doctrine raciale nazie et l’antisémitisme.

Il doit ses éminentes nouvelles recrues aux démarches de «réorganisation» entreprises par Joseph Goebbels pour «purger» les théâtres allemands. Après avoir signé un contrat avec Ferdinand Rieser, Felix Gasbarra se rend à Zurich, où il retrouve nombre de ses anciens compagnons de route berlinois, qui «s’étaient dispersés comme un troupeau de moutons dans lequel le loup a fait irruption».

En quelques mois seulement, d’illustres personnalités artistiques venues de l’étranger comme Kurt Horwitz, Ernst Ginsberg, Wolfgang Langhoff, Therese Giehse ou encore le scénographe Teo Otto propulsent le Schauspielhaus de Zurich, autrefois théâtre de province, au rang d’institution parmi les scènes germanophones. Les productions du très talentueux metteur en scène Leopold Lindtberg (de son vrai nom Leopold Lemberger), en particulier, feront fureur dans cet établissement qui proposait jusqu’alors un programme plaisant mais largement apolitique.

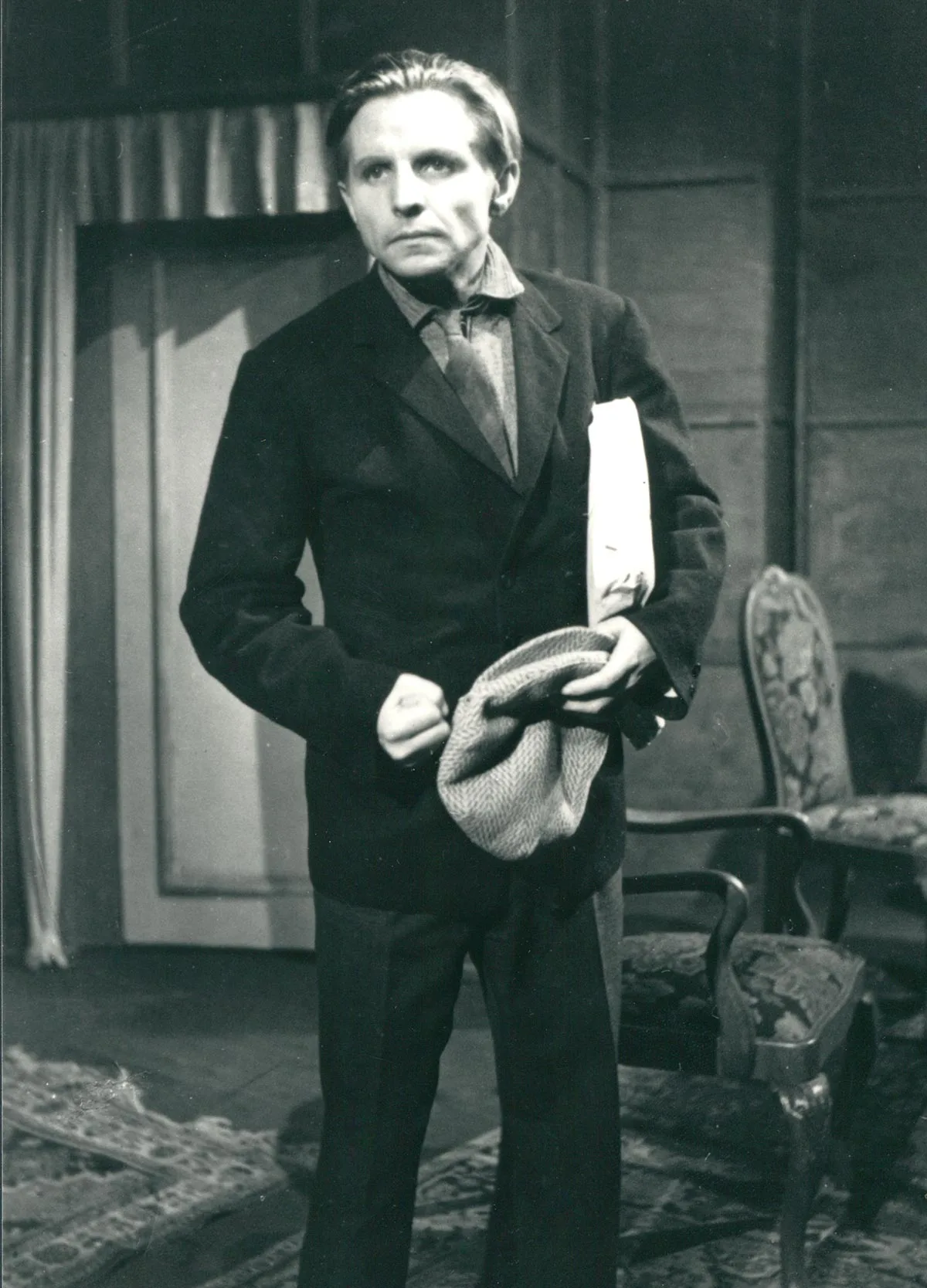

La saison 1934/35 du Schauspielhaus de Zurich, qui comprend des classiques comme l’incontournable Guillaume Tell de Schiller, la pièce à succès Katharina Knie de Carl Zuckmayer, mais aussi des comédies légères et des drames bourgeois, affiche un programme très varié et compte plus de vingt premières. Parmi ce florilège dramatique, une production restera dans les annales: Professor Mamlock, représentée à Zurich sous le nom de Professor Mannheim, une pièce critique de l’époque écrite par le médecin et dramaturge allemand Friedrich Wolf. Son personnage principal, un médecin juif du nom de Hans Mannheim, démocrate convaincu, s’effondre face aux représailles croissantes contre son peuple, et finit par s’ôter la vie dans un acte désespéré. L’auteur décrit sa pièce comme un «spectacle sur l’Allemagne d’aujourd’hui».

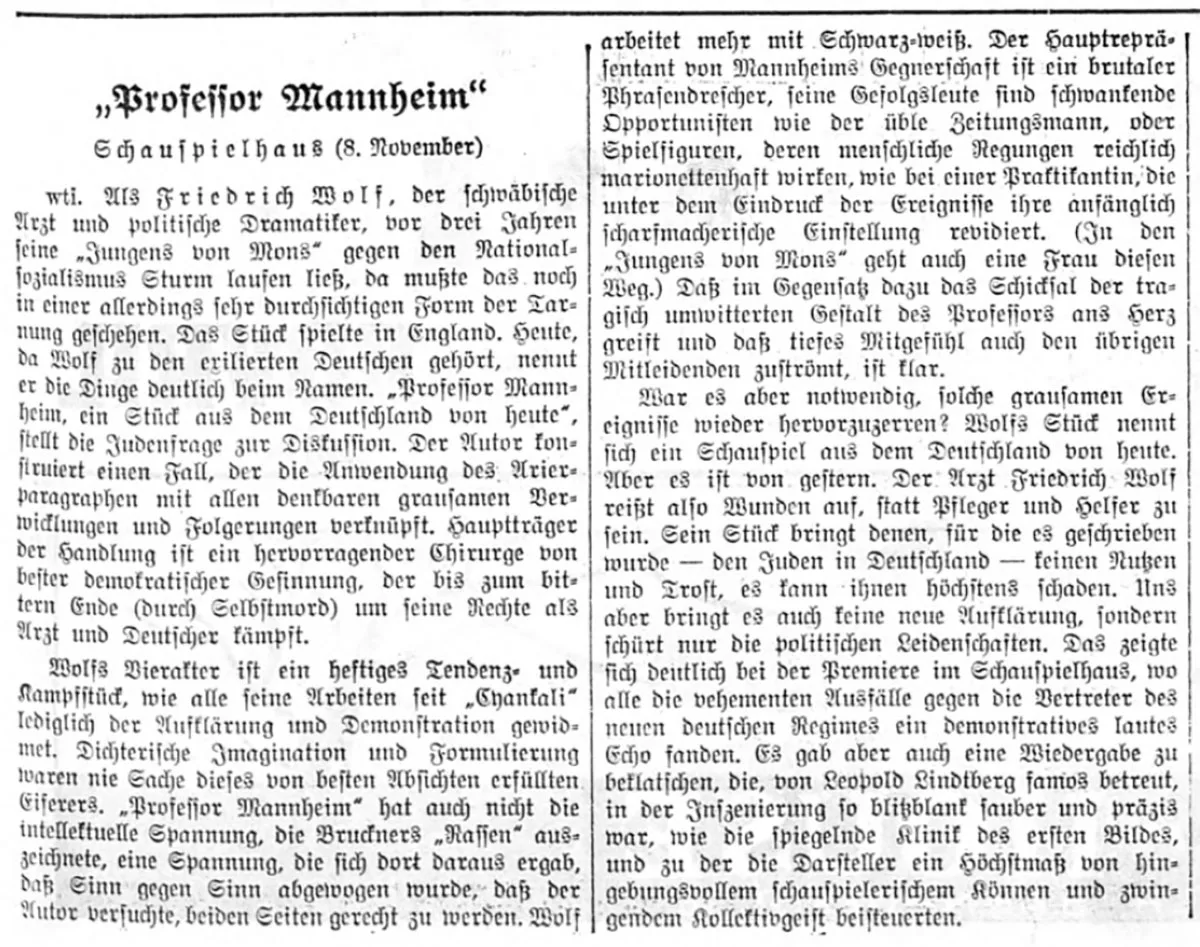

En ayant le courage d’aller à l’encontre des avertissements de ses amis pro-allemands, Ferdinand Rieser offre au Schauspielhaus un événement théâtral appelant à lutter contre la folie des théories racistes et l’antisémitisme. À l’issue de cette première représentation, la NZZ, soucieuse de maintenir ses bonnes relations avec l’Allemagne, remet cette démarche en question: «Était-il nécessaire de ressasser des événements d’une telle cruauté? [...] La pièce de Friedrich Wolf n’apporte ni bénéfice, ni consolation à ceux pour qui elle a été écrite, à savoir les juifs d’Allemagne, mais risque au contraire de leur nuire. Loin d’apporter de nouvelles explications au public, elle ne fait qu’attiser les passions politiques. La tension est devenue palpable lors de la première, où toutes les attaques véhémentes contre les représentants du nouveau régime allemand ont trouvé un écho bruyant et démonstratif». Et de conclure qu’une «fervente invitation à prendre parti» est inappropriée lorsqu’il s’agit d’aborder le «sujet de conflit spécifiquement allemand qu’est la question juive».

Le 27 novembre 1934, la Basler Nationalzeitung rapporte: «Les Zurichois amateurs d’art qui ont assisté lundi à la représentation de Professor Mannheim ont eu droit à un spectacle peu commun dès leur arrivée au théâtre. Des policiers coiffés de casques d’acier et armés de carabines faisaient barrage sur toute la longueur du bâtiment. Des voitures de police étaient parquées devant le théâtre, bientôt rejointes par un spacieux véhicule destiné au transport des prévenus. Les manifestants ont accueilli l’intervention de la police par des sifflements et des insultes. La bataille [!] qui s’en est suivie a conduit à 108 arrestations, dont celle du Dr Henne, président du Front national.»

La représentation de Professor Mannheim marque la naissance d’un véritable théâtre zurichois des émigrés, qui deviendra bientôt légendaire et accueillera notamment trois créations de Bertold Brecht entre 1941 et 1943. Malgré cette évolution prospère, la vie demeure difficile pour les exilés du théâtre. Felix Gasbarra rappelle que «la police des étrangers était très méfiante, pour ne pas dire hostile, à l’égard de tous les émigrés, cherchant autant que possible à empêcher l’immigration». Eduard Korrodi, rédacteur en chef du supplément culturel de la NZZ, fait quant à lui écho à cette hostilité en fustigeant «l’émergence sans tact d’émigrés politiques dans notre pays».