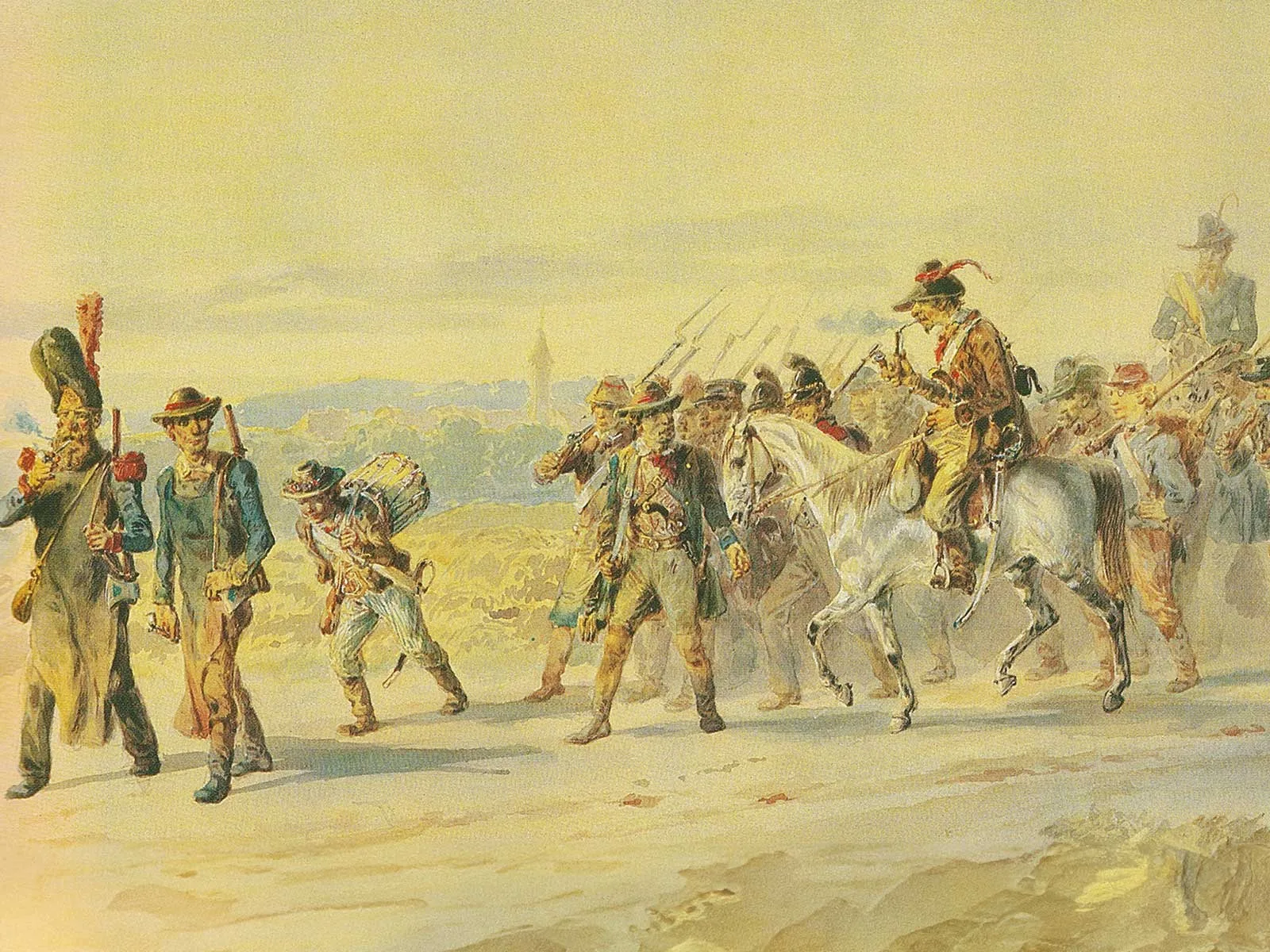

Le repli des révolutionnaires badois en Suisse

En 1849, une révolution connut un échec cuisant dans le grand-duché de Bade. Les combats disputés près de la frontière furent source d’inquiétude en Suisse et finirent par déclencher une vague de réfugiés.

Toute l’Europe centrale et méridionale était en ébullition et des révolutions avaient éclaté en divers endroits. Ce fut également le cas dans le grand-duché de Bade, à la frontière nord de la Suisse, où plusieurs soulèvements tentèrent d’accomplir les objectifs de la Révolution de mars. Parmi les épisodes notables de la révolution badoise, citons notamment le «Heckeraufstand» («soulèvement de Hecker») en avril 1848, d’après Friedrich Hecker (1811–1881), et le «Struve-Putsch» («putsch de Struve») en septembre, d’après Gustav Struve (1805–1870). Le grand-duché connut alors une quasi-guerre civile, qui culmina par le soulèvement militaire de Bade du 9 mai au 23 juillet 1849.

La Suisse entrera-t-elle en guerre?

Friedrich Engels, qui fut l’adjudant d’August Willich dans le corps franc de ce dernier, écrivit ainsi dans le cadre de la campagne pour la Constitution du Reich: «Ici, les flancs pressés contre le territoire suisse, nous tentions un dernier combat à l’aide de notre considérable artillerie. Nous pouvions même attendre afin de voir si les Prussiens ne violeraient pas le territoire suisse, précipitant la Suisse dans le conflit.» Cet espoir ne se concrétisa toutefois pas.

D’autres chefs militaires proposèrent au gouvernement suisse de passer la frontière avec leurs armes et d’aider la Suisse en cas d’intervention prussienne dans le contexte de la principauté de Neuchâtel, mais le gouvernement refusa catégoriquement pour des raisons de neutralité.

Une dizaine de milliers de réfugiés

Quelle fut la réaction de la Suisse?

Qu’advint-il des révolutionnaires?

On estime à 80 000 le nombre de Badois (5% de la population) qui émigrèrent en Amérique à cause de la révolution, mais aussi par nécessité économique. Ceux qui avaient participé activement à la révolution furent condamnés à de lourdes peines, s’ils n’avaient pas déjà été fusillés. Sur 31 condamnations à mort, 27 furent exécutées et quatre commuées en peines d’emprisonnement. De nombreuses longues peines de réclusion dans des prisons prussiennes ainsi que d’importantes amendes furent également prononcées. Les prisonniers bénéficièrent de trois actes de grâce du grand-duc de Bade Leopold Ier (1790–1852) avant qu’une amnistie générale ne soit déclarée le 7 août 1862.

Que reste-t-il de cet épisode?

Les révolutionnaires exilés en Suisse apportèrent non seulement leurs fusils et leurs canons, mais aussi leurs bannières et leurs drapeaux de bataillon. Il en reste encore quelques-uns dans les collections de musées suisses, à l’instar du drapeau révolutionnaire de Lahr au Musée national suisse, ou de ceux des bataillons de Kaiserslautern et de Spire au Musée historique de Bâle.