Badischer Rückzug in die Schweiz

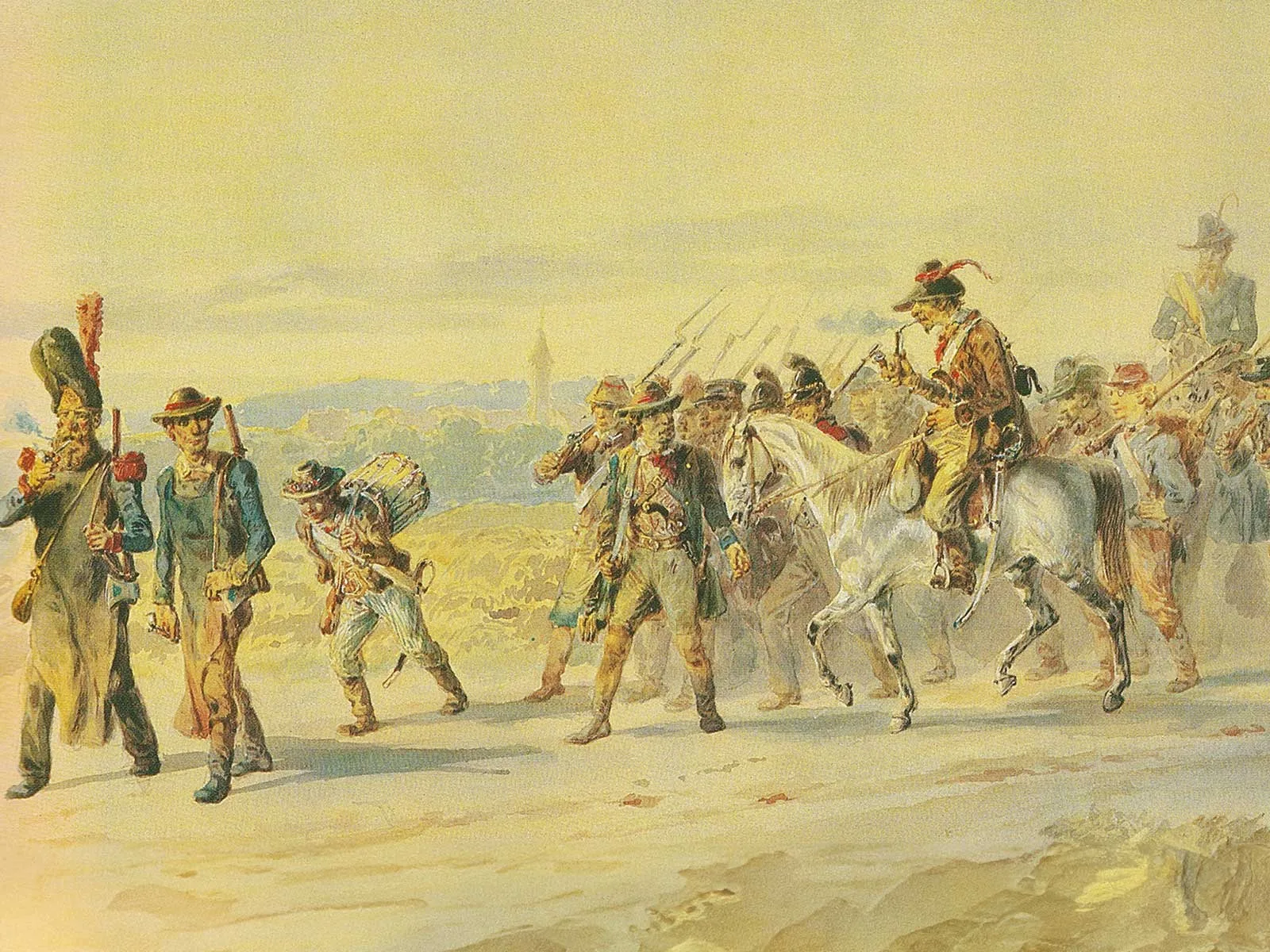

1849 brach eine Revolution im Grossherzogtum Baden zusammen. Die Kämpfe nahe der Grenze sorgten in der Schweiz für Unruhe und führten schliesslich zu einer Flüchtlingswelle.

In ganz Mittel- und Südeuropa gärte es und es kam an diversen Orten zu Revolutionen. So auch im nahen angrenzenden Grossherzogtum Baden, wo mit verschiedenen Aufständen versucht wurde, die Ziele der Märzrevolution durchzusetzen. Insbesondere der «Heckeraufstand» im April 1848, benannt nach Friedrich Hecker (1811–1881), und der «Struve-Putsch» im September, benannt nach Gustav Struve (1805–1870) sind da zu erwähnen. In deren Folge kam es zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen im Grossherzogtum, die dann im Badischen Militäraufstand vom 9. Mai bis zum 23. Juli 1849 gipfelten.

Tritt die Schweiz in den Krieg ein?

So schrieb Friedrich Engels, der als Adjutant von August Willich in dessen Freikorps diente, in einer Schrift zur Reichsverfassungskampagne: «Hier, die Flanken an Schweizer Gebiet gelehnt, konnten wir mit unsrer bedeutenden Artillerie noch ein letztes Gefecht versuchen. Man konnte es sogar abwarten, ob nicht die Preussen das Schweizer Gebiet verletzen und dadurch die Schweiz in den Krieg hineinziehen würden». Diese Hoffnung erfüllte sich allerdings nicht.

Andere Truppenführer boten der schweizerischen Regierung an, mit den Waffen in die Schweiz überzutreten und der Schweiz bei einer möglichen Intervention Preussens im Zusammenhang mit dem Fürstentum Neuenburg beizustehen, was aber von der Schweiz aus Neutralitätsgründen strikt abgelehnt wurde.

Gegen 10’000 Flüchtlinge

Wie reagierte die Schweiz?

Was geschah mit den Revolutionären?

Insgesamt sollen 80’000 Badener (5 Prozent der Bevölkerung) nach Amerika ausgewandert sein. Allerdings nicht nur wegen der Revolution, sondern auch aus wirtschaftlicher Not heraus. Diejenigen, welche sich aktiv an der Revolution beteiligt hatten, wurden zu harten Strafen verurteilt, sofern sie nicht schon vorher standrechtlich erschossen worden waren. Es ergingen 31 Todesurteile, 27 davon wurden vollzogen, vier zu Zuchthausstrafen umgewandelt. Daneben gab es viele lange Haftstrafen in preussischen Gefängnissen sowie hohe Bussen. Bis zu einer allgemeinen Begnadigung am 7. August 1862 erfolgten durch drei Gnadenakten des Grossherzogs Karl Leopold I. Friedrich von Baden (1790–1852) Amnestien für die Inhaftierten.

Was ist geblieben?

Die in die Schweiz geflüchteten Revolutionäre brachten nicht nur ihre Flinten und Kanonen mit, sondern auch ihre Banner und Bataillonsfahnen. Davon sind noch einige vorhanden und befinden sich in den Sammlungen hiesiger Museen. Beispielsweise die Lahrer Revolutionsfahne im Schweizerischen Nationalmuseum. Oder die Fahne der Bataillone von Kaiserslautern und Speyer im Historischen Museum Basel.