Les raids sarrasins dans la Suisse du haut Moyen Âge

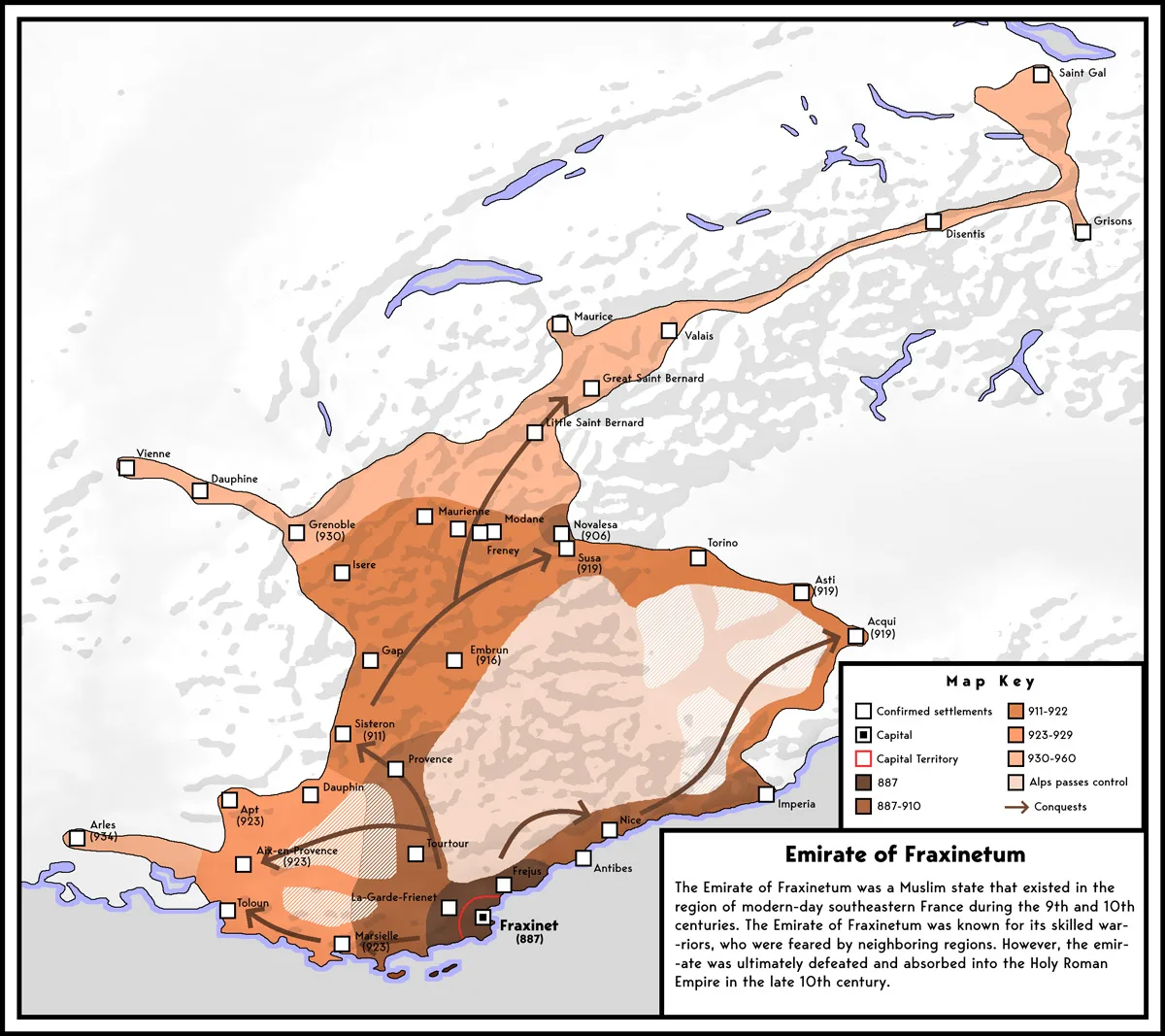

Au Xe siècle, de vastes portions de l’actuelle Suisse furent ravagées par des raids barbares. Pendant près d’un siècle, des Sarrasins de l’émirat du Fraxinet prirent le contrôle des cols alpins occidentaux et dominèrent les artères de commerce et de pèlerinage entre la France, l’Italie et la Suisse. Une grande partie de la Suisse tomba sous leur emprise.

Établissement et croissance du Fraxinet

Le terme «sarrasins»

Les origines et les motivations des conquérants et fondateurs du Fraxinet sont encore débattues à ce jour dans les milieux académiques. La conquête de La Garde-Freinet pourrait simplement être l’œuvre de pirates avisés dotés d’une bonne connaissance des fortifications côtières et montagneuses. Il est probable que nombre d’entre eux possédaient des origines berbères et que certains venaient des îles Baléares. Selon toute vraisemblance, renégats chrétiens et opportunistes avaient aussi grossi leurs rangs. Au-delà d’un butin facile, d’autres étaient peut-être motivés par le mérite religieux et l’extension du territoire de l’islam (Dar al-Islam) par le djihad.

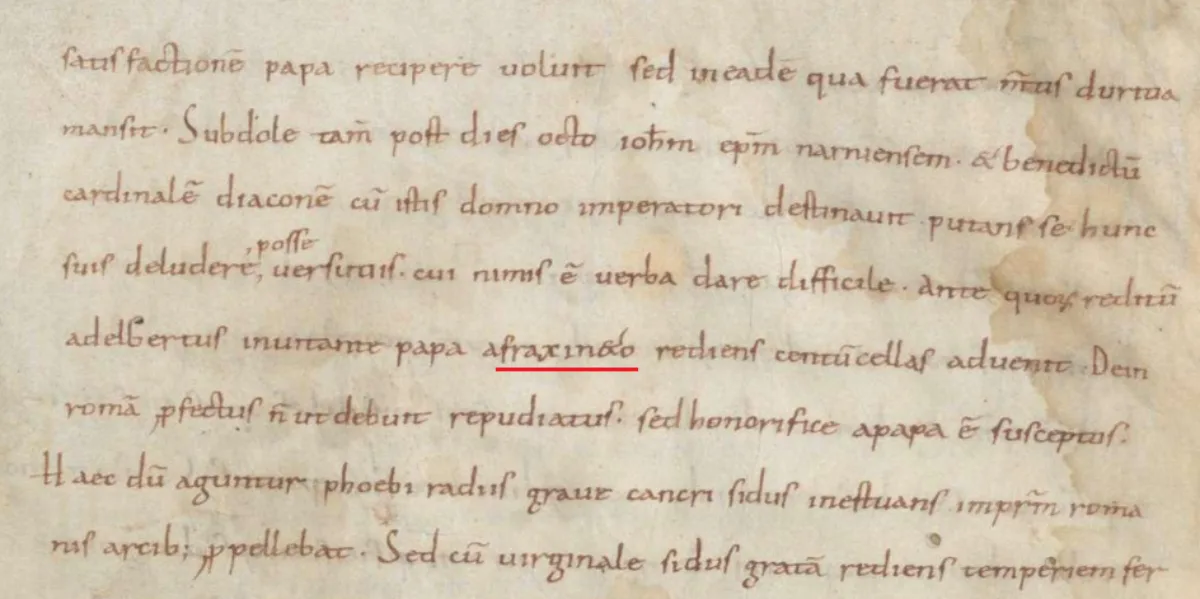

Les sources du monde islamique sont peu loquaces au sujet du Fraxinet. Il est possible que le géographe arabe Ibn Hawal († 978) ait fait concrètement allusion au Fraxinet dans son Surat al-arth, mais l’historien omeyyade Ibn Hayyan († 1076) le mentionne brièvement dans sa chronique Al-Muqtabis. On retrouve de nombreuses autres références au Fraxinet dans les chroniques et archives chrétiennes de l’époque. L’évêque et chroniqueur Liutprand de Crémone (920-972) l’évoque dans ses Antapadosis et Liber de rebus gestis Ottonis. Il estime que les Sarrasins du Fraxinet étaient fidèles à l’émirat omeyyade de Cordoue.

Dieu tout-puissant voulut punir les chrétiens à travers la férocité des païens, un peuple barbare envahit le royaume de Provence et se répandit partout. Il devint très puissant et, après avoir mis la main sur la place la plus fortifiée pour s’y établir, il détruisit tout, dévasta de très nombreuses églises et monastères…

Les raids du Fraxinet sur le territoire de l’actuelle Suisse

Les historiens ne peuvent retracer avec précision les itinéraires empruntés par les Sarrasins lors de leurs raids et invasions de la Suisse alpine, mais il est établi qu’ils pillèrent le Bas-Valais et mirent à sac l’abbaye de Saint-Maurice en 939. Le chroniqueur franc Flodoard de Reims (vers 893-966) confirme l’attaque et rapporte en outre que les Sarrasins prirent pour cible des groupes de pèlerins sur le chemin de Rome en 940. À la même époque, les Sarrasins détruisirent l’église Saint-Pierre de Bourg-Saint-Pierre, qui ne fut reconstruite qu’en 1010. Des lettres diplomatiques préservées indiquent que Coire et sa cathédrale furent ravagées dans un raid aux alentours de 936, en même temps qu’une église dans la vallée de Schams.

Dans son Casus Sancti Galli, le moine et chroniqueur Ekkehard IV (vers 980-vers 1056) atteste la présence de maraudeurs sarrasins en Suisse orientale, mais décrit également la farouche résistance qu’opposèrent les moines de Saint-Gall lorsqu’ils furent attaqués en 939. Les moines de l’abbaye bénédictine de Disentis, en revanche, se réfugièrent dans les environs de Zurich lorsque les Sarrasins attaquèrent leur monastère vers 941.

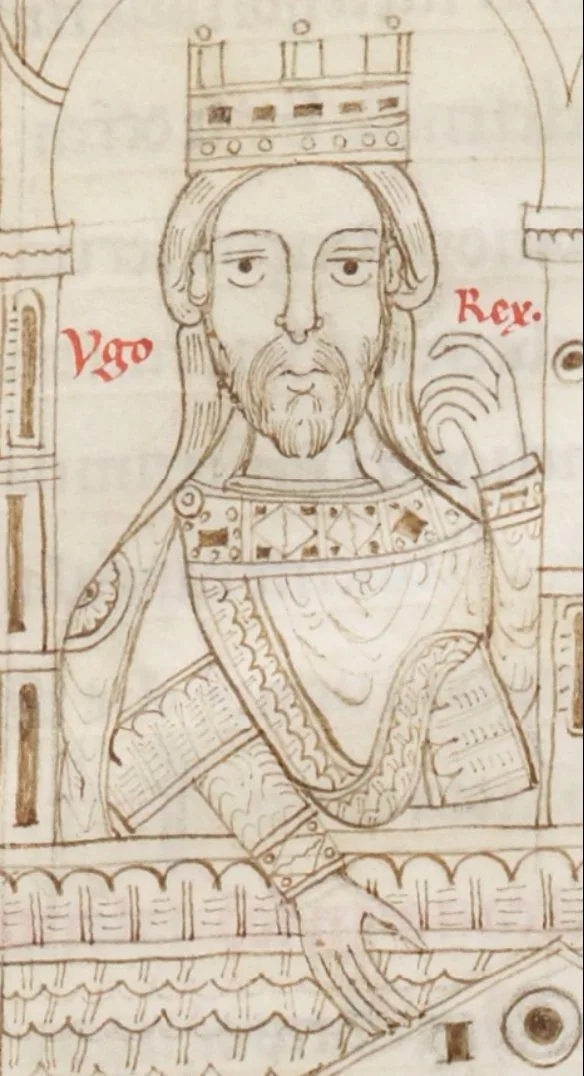

Le généreux traité d’alliance conclu avec Hugues permit aux Sarrasins de reprendre le contrôle des cols alpins vers le Piémont et la Lombardie, du col de Montgenèvre au col du Septimer. Plus tard, ils étendirent aussi temporairement leur contrôle aux cols de Monte-Moro, du Simplon et du Lukmanier . Depuis leurs camps de base alpins, des groupes pillèrent régulièrement la campagne suisse et s’attaquèrent par intervalles à Coire et à Saint-Gall au cours des étés 952 à 954. Les raids des Sarrasins atteignirent même le Jura bernois à la fin des années 950.

De quelle façon abominable, ô roi Hugues, tu as tenté de défendre ton royaume! Hérode pour n’être pas privé de son royaume terrestre a fait tuer un grand nombre d’innocents, toi au contraire pour obtenir le même résultat tu as laissé s’enfuir des hommes criminels et qui méritaient la mort.

Les sources historiques semblent confirmer un déclin marqué de l’activité sarrasine peu de temps après. La mort d’Abd al-Rahman III et l’accession au trône de son fils Al-Hakam II pourraient très bien constituer une autre explication au retrait progressif des forces sarrasines hors des Alpes. Contrairement à son père, Al-Hakam II s’efforça d’établir des relations pacifiques avec ses voisins chrétiens d’Espagne et de France, préférant combattre les Zirides et les Fatimides en Afrique du Nord.

Bilan et questions persistantes

Dans son ouvrage «Invasions des Sarrazins en France et de France en Savoie, en Piémont et dans la Suisse» (1836), l’orientaliste français Joseph Toussaint Reinaud (1795-1867) explore la coopération entre la population locale et les Sarrasins, et constate que chrétiens et musulmans s’associaient fréquemment. D’importants échanges de technologies, de biens et d’idées eurent lieu entre les deux peuples.

Certains chercheurs ont suggéré que les Sarrasins avaient introduit en France des méthodes avancées de production de goudron de pin et de culture du sarrasin. D’autres affirment que les Sarrasins ont enseigné aux Européens de nouvelles techniques de production de céramiques ainsi que de textiles et ont apporté un nouvel instrument de musique: le tambourin. En Suisse, l’abondance de toponymes et de patronymes qui semblent évoquer la présence historique des Sarrasins a contribué à la prolifération de mythes généalogiques et de légendes populaires en Valais et dans les Grisons. Ceux-ci ne peuvent toutefois pas tous être rejetés tant que des recherches et des fouilles archéologiques supplémentaires n’auront pas été entreprises.