La vallée de Binn, entre nature et culture

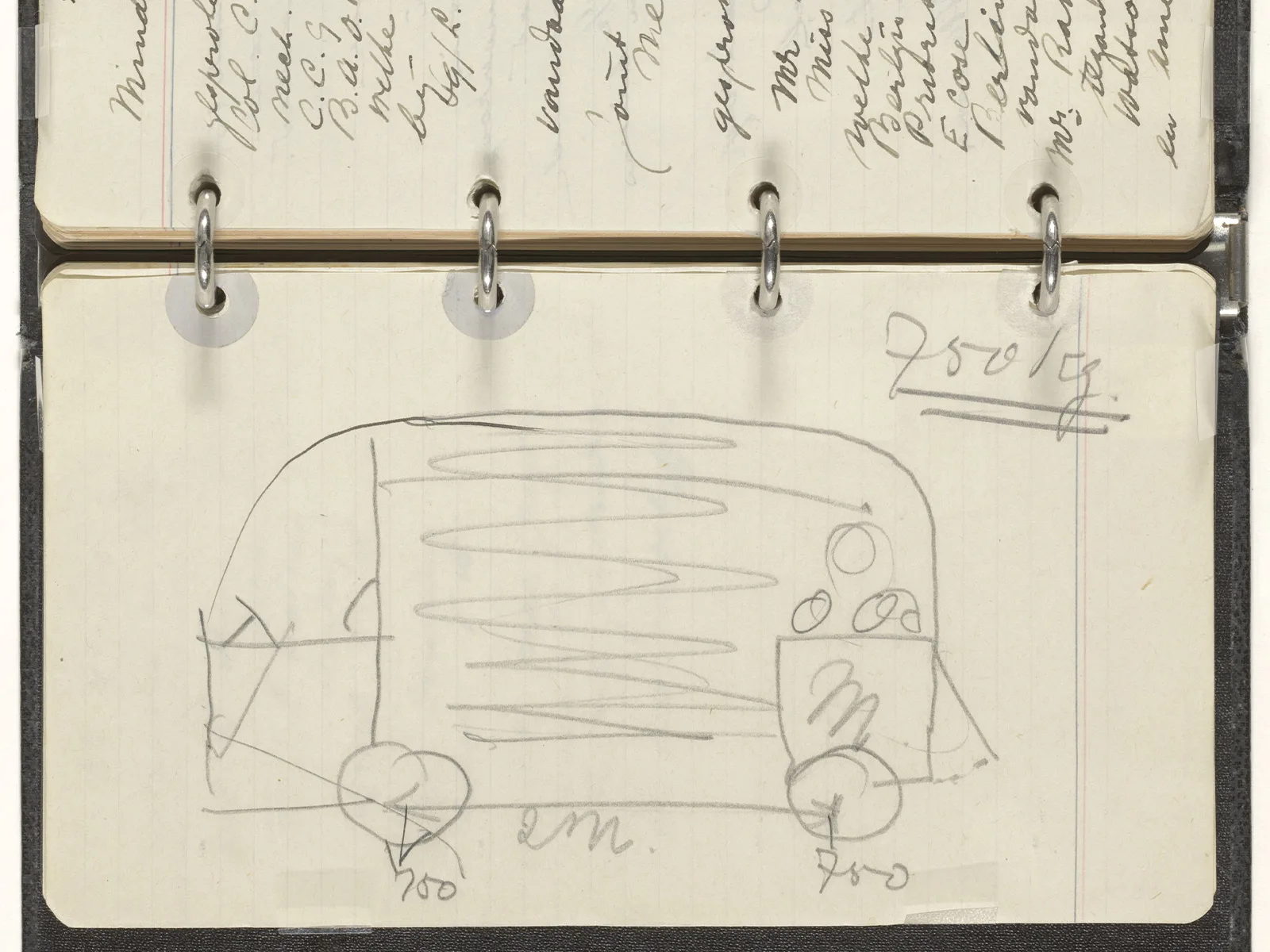

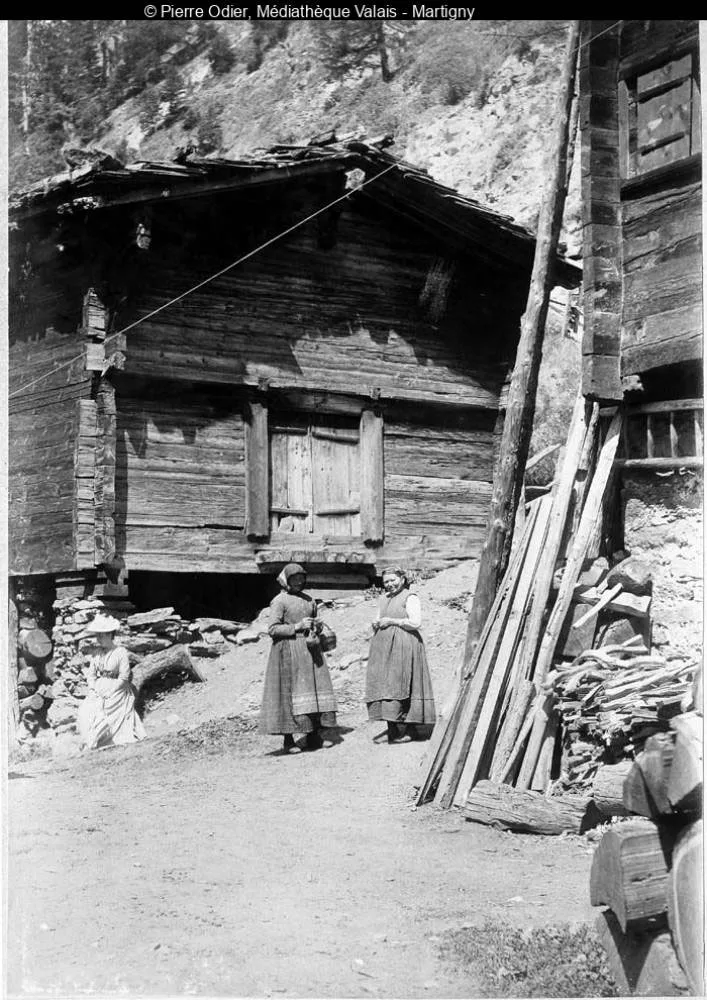

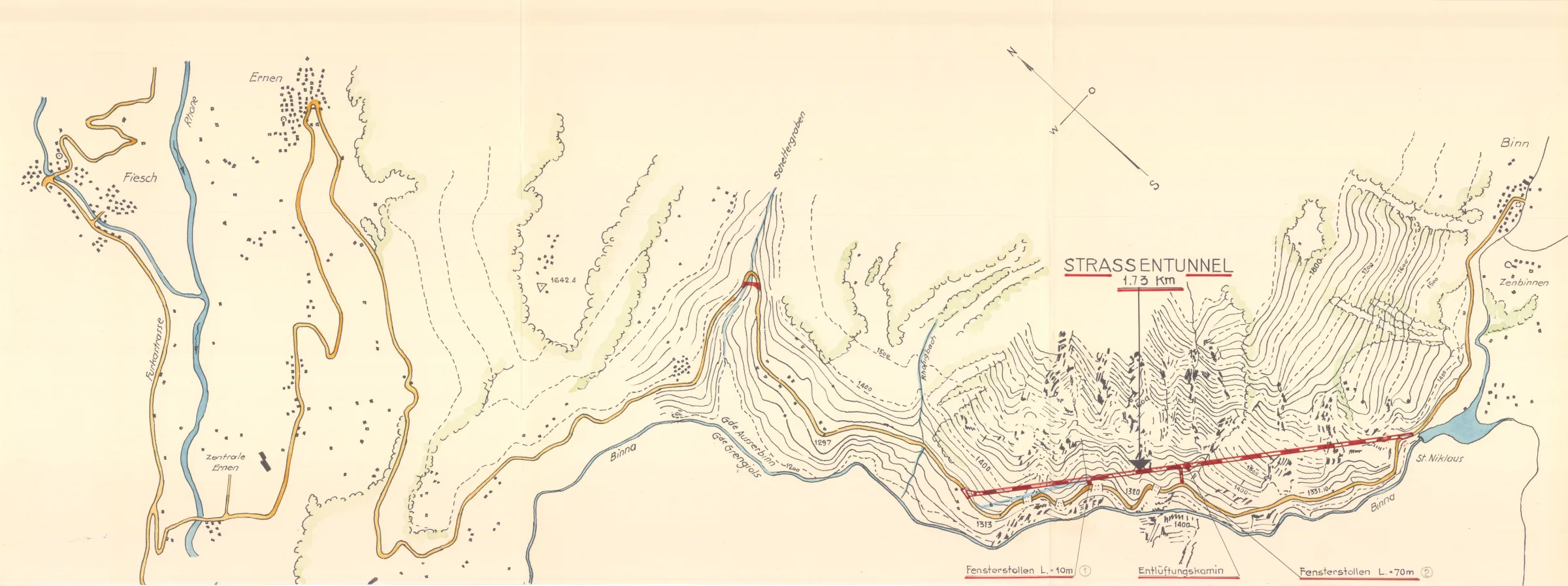

Depuis des siècles, l’être humain n’a cessé de façonner le paysage, y compris dans des régions isolées comme la vallée de Binn. Quelle est la part de culture dans la nature?

La culture s’immisce dans la nature

La culture peut-elle disparaître du paysage?