Echt war gestern

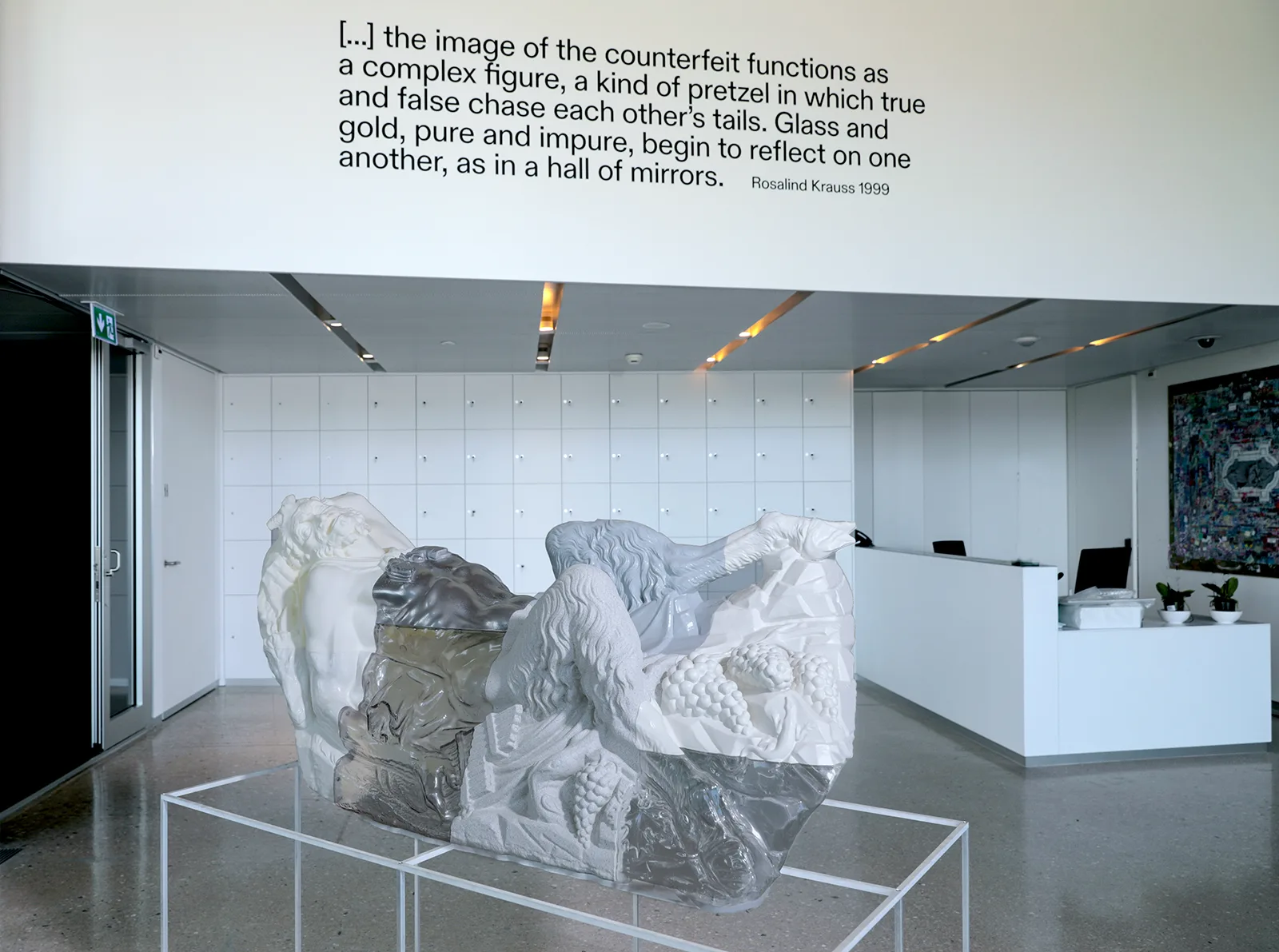

Kopien haben in der Kunst einen zweifelhaften Ruf. Können die fast perfekten digitalen Simulationsmöglichkeiten das ändern? Das fragt eine Ausstellung an der EPFL Lausanne.

Mit der Ausstellung «Deep Fakes – Art and Its Double» wird der Anspruch vorbildlich eingelöst. «Deep Fakes» sind computergenerierte Simulationen. Sie sind so perfekt, dass wir sie als Simulationen nicht mehr durchschauen. Bekannt sind insbesondere manipulative Videoclips, mit denen etwa Wahlen zunehmend unterwandert werden. Auch Chatbots oder selbst die immer raffinierteren Phishing-Mails, auf die wir hereinfallen sollen, gehören zur Palette der alltäglichen Täuschungsmanöver. Ihre zunehmende Perfektion hat mit den Mechanismen der künstlichen Intelligenz (AI) und entsprechenden Algorithmen zu tun. Sie analysieren blitzschnell unser Verhalten und reagieren darauf.

Neue Formen der Konservierung und Vermittlung

Geradezu exemplarisch dafür ist ein navigierbares Rendering von Notre Dame. Es ist schon 2014 für ein Computerspiel entstanden. Zwar stellt man rasch fest, dass die Simulation der realen Raumerfahrung in einer gotischen Kathedrale trotz aller Perfektion an Grenzen stösst, und wer je in Notre Dame war, mag melancholisch werden angesichts des schalen Ersatzes. Doch nach dem verheerenden Brand der Pariser Kathedrale sollte man solche Renderings nicht verschmähen. Zerstörte oder unzugängliche Originalbauwerke vermittelt sie jedenfalls um einiges besser als herkömmliche Fotografien oder Filme.

Kopieren als Machtgeste

Man mag das als Kulturimperialismus bezeichnen. Doch es geht hier auch um Modelle der Vermittlung und des kulturellen Austausches, wie sie heute aus anderer Perspektive wieder vermehrt diskutiert werden. Etwa im Zusammenhang mit der Rückgabe von Kunstwerken aus ehemaligen Kolonialstaaten in europäischen Museen an ihre (zumeist afrikanischen) Ursprungsländer.

Damit nicht genug: Auch der Massentourismus gefährdet Kunst, die zum kulturellen Menschheitserbe gehört. Daher sind etwa die berühmten, von buddhistischen Mönchen ausgemalten Höhlen von Mogao (Dunhuang, China) ähnlich wie jene von Lascaux inzwischen fürs Publikum geschlossen. In Lausanne kann man nun eine begehbare «Augmented reality»-Version einer solchen Höhle mit Hilfe eines Tablet erkunden. Sie wurde vom Künstlerduo Jeffrey Shaw und Sarah Kenderdine (die zugleich Kuratorin der gesamten Ausstellung ist) produziert und überzeugt durch ihren Detailreichtum. Noch dazu ist die Ökobilanz weit besser als die einer Flugreise nach China, von den Reisebeschränkungen durch die Pandemie zu schweigen.

Simulationen als Werbeträger

Dass solche Rekonstruktionen allerdings auch problematische Aspekte haben, thematisiert ein Dialog mit dem syrischen Archäologen Hasan Ali. Ali bestätigt unsere Erfahrung mit dem digitalen Rendering von Notre Dame: Wer das Original gekannt hat, bei dem verstärkt die Kopie eher die Trauer über den Verlust.

Die Kulturgeschichte der letzten Jahrhunderte ebenso wie jene des entsprechenden Kulturtourismus belegt überdies, dass Abbildungen und Kopien den Drang zum Original erst recht anheizen. Wer einmal eine Abbildung der Mona Lisa gesehen hat, möchte sie unbedingt im Original sehen. Dass man sie im Louvre dann gar nicht besser sieht als auf einer Reproduktion, wird gerne verdrängt.

Gerade besonders raffinierte Simulationen können aber auch ideologischen Zwecken dienen. Das zeigt ein aktuelles 3D-Projekt aus China mit der aufwendigen Rekonstruktion konfuzianischer Bogenschützenrituale. Es dient unter anderem dazu, die während Maos Kulturrevolution verdrängte Geschichte punktuell wiederzubeleben. Die Simulation wird damit zu einem Baustein bei der Herstellung einer idealen nationalen Identität.

Kreativer Umgang mit Vorhandenem

Auf der Basis von «Big Data» beruht die Skulptur «Helin» von Christian Mio Loclair. Aus einem Datenset von 120’000 Scans historischer Skulpturen hat er eine Art «Metaskulptur» aus einem Stein herausfräsen lassen. Sie soll eine Art Essenz des menschlichen Ausdrucks in der Skulptur darstellen. Die Idee ist bestechend. Das Resultat ist allerdings eher langweilig – Durchschnitt eben.

Wesentlich irritierender ist «The Next Rembrandt» von Wunderman Thompson. Es handelt sich um ein brandneues Selbstporträt Rembrandts, das aus dreihundert Werken von ihm herausdestilliert wurde. Bei seiner Enthüllung 2016 sorgte es für riesigen medialen Wirbel. Das war allerdings auch schon seine Hauptfunktion, da es zur Werbeaktion einer Bank gehörte. Angesichts der regelmässig auf dem Kunstmarkt auftauchenden, bisher unbekannten «Meisterwerke» berühmter Künstler erinnert es daran, dass solche Spielereien mit Big Data auch für betrügerische Zwecke bestens geeignet sind.