Baden unter freiem Himmel

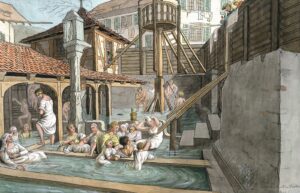

Bis um die Mitte des 19. Jahrhunderts waren Thermalbadebecken unter freiem Himmel das Markenzeichen der Bäder von Baden im Aargau.

Fürsorge und Politik bei den Römern

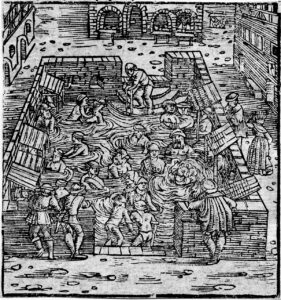

Im Mittelalter: Bäder für alle – aber nach Ständen getrennt

St. Verenabad und Freibäder

Das Aus für die Bäder unter freiem Himmel

Die Tradition wird wiederbelebt